学校生活の様子・ブログ

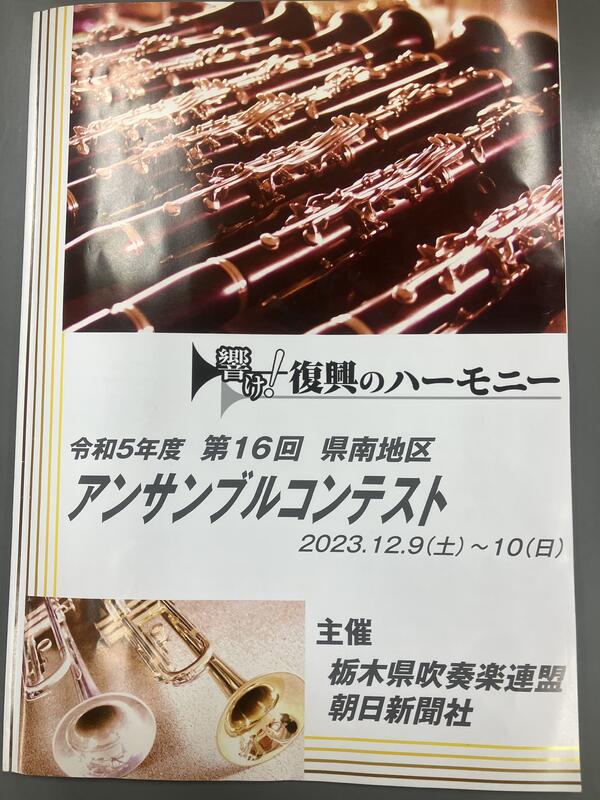

アンサンブルコンテスト

12月9日(土)、吹奏楽部はアンサンブルコンテストに参加しました。

アンサンブルコンテストは3~8人で構成された小グループで音楽を奏でます。少人数だからこそ、一人一人の技術力が試されるコンテストです。本校からは3グループが出場しました。

結果は見事1グループが金賞に輝きました!!おめでとうございます

3年生が引退して1,2年生だけで参加した初めてのコンテストです。準備から片付けまで自分たちだけで行うことで、改めて3年生の存在の大きさを感じたことでしょう。その中での金賞は今までの努力の成果です。これから新吹奏楽部がどんな音楽を奏でていくのか楽しみです。

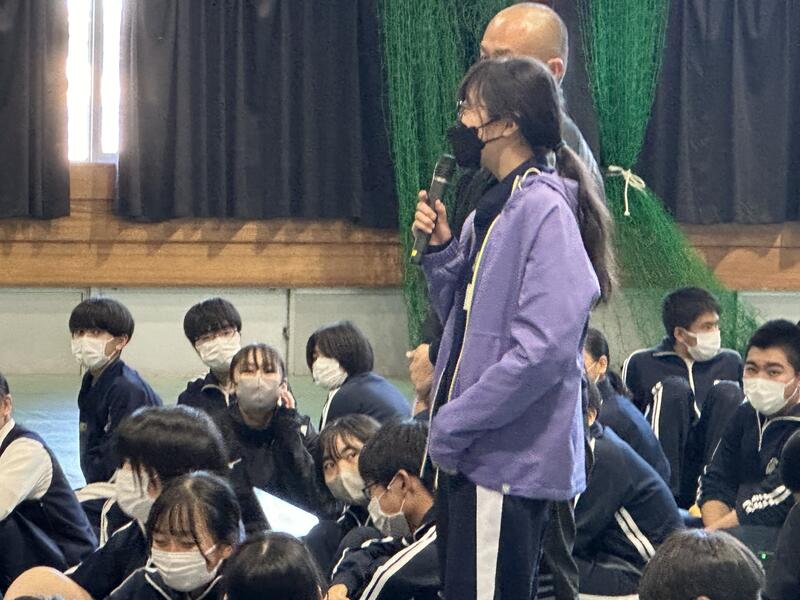

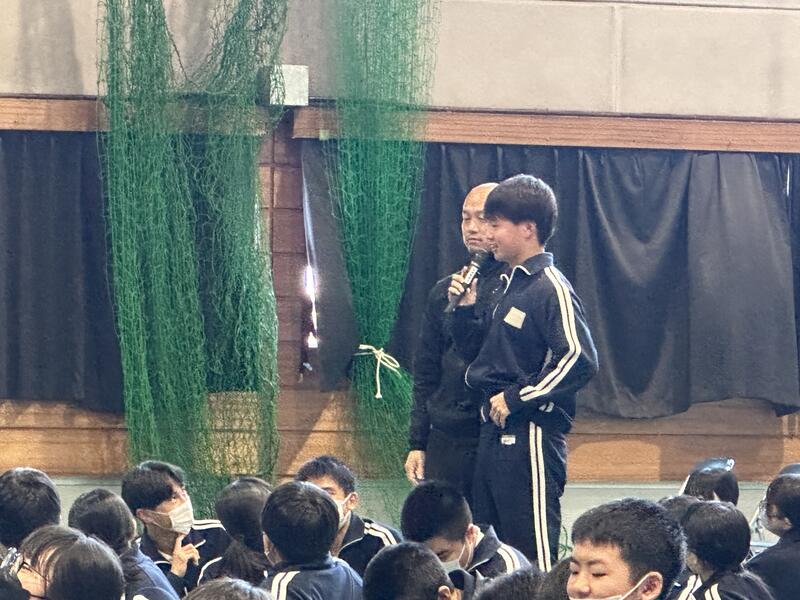

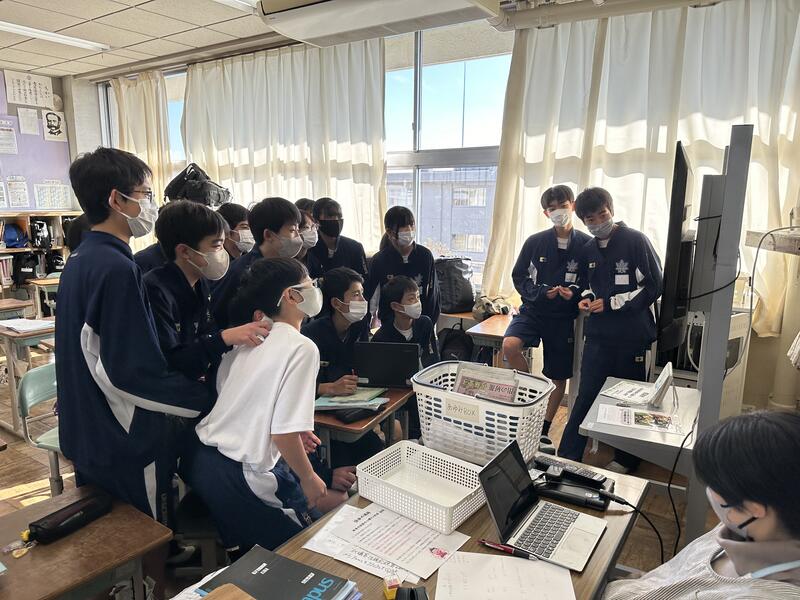

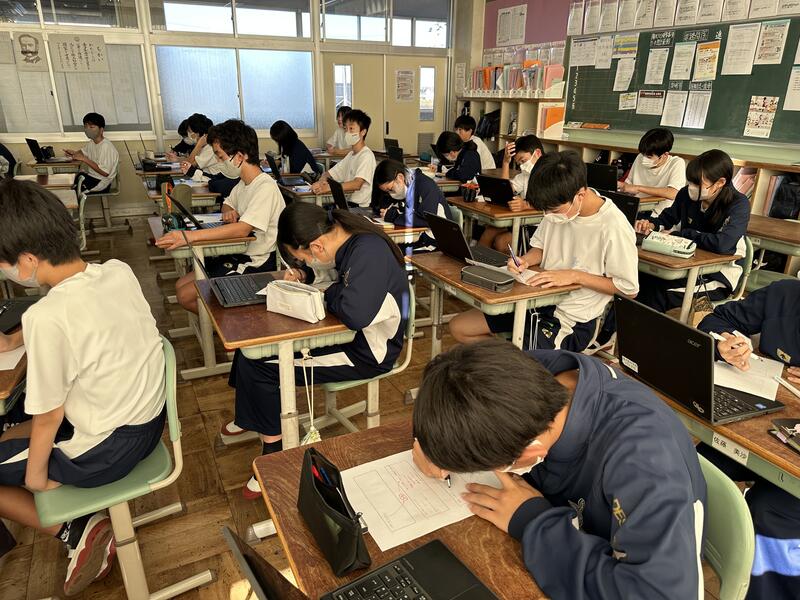

専門委員会

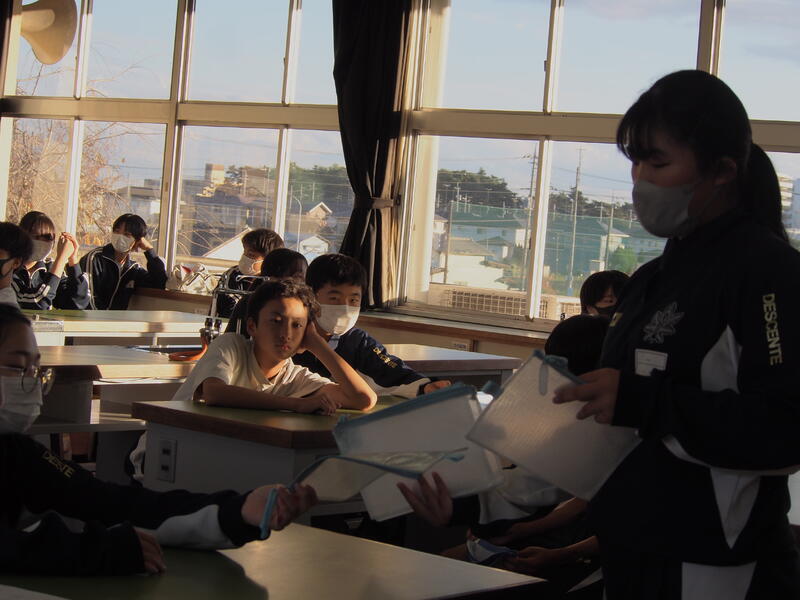

12月11日(月)、今年度最後の専門委員会が行われました。

各委員会では個々の振り返りと合わせて、委員会全体の振り返りを行いました。また、今後の活動についても話合いを行っていました。

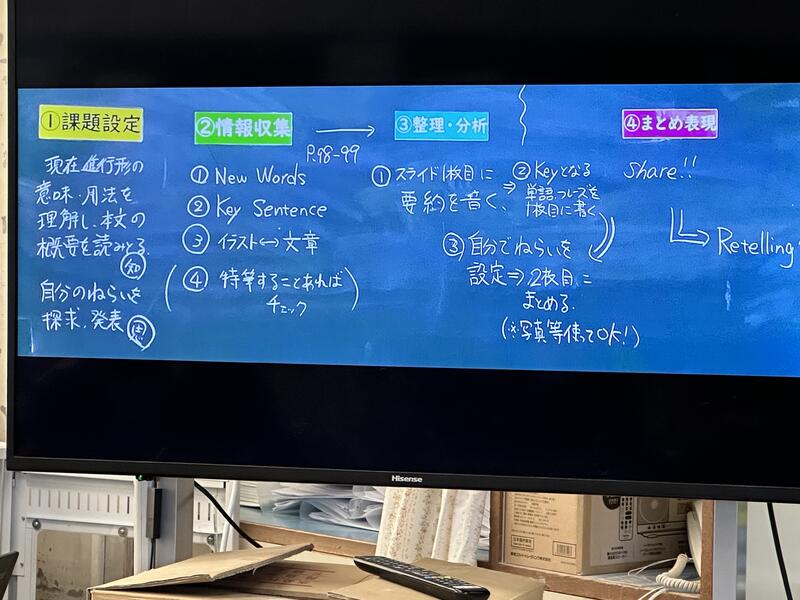

学校は各委員会の活動を中心に動いていきます。委員会活動によって活発で活気のある学校が作られていきます。今年度も自分たちの学校生活をより楽しく、より良くしていこうと新しい取組がたくさんありました。それは総合的な学習で身に付け、各教科でその力を発揮している探究学習の賜物です。自分たちの学校生活から「課題を設定」し、その課題を解決させるために「情報を収集」し、集めた情報から効果的な方法を考えるために「整理・分析」し、実際に実行してみる「まとめ・表現」へと繋がりをもって委員会活動を行った成果です。

社会で生きるためには、「学び続ける」ことが大切になります。今年度の学校課題にも「持続可能な学ぶ姿を育てる」という言葉があります。与えられて学ぶのではなく、自分たちで課題を見付けて学んでいく、そんな姿を多く見られたことが嬉しく思います。これからも「学校は楽しくするところだ!」を合言葉に、生徒主体の活動を期待しています。

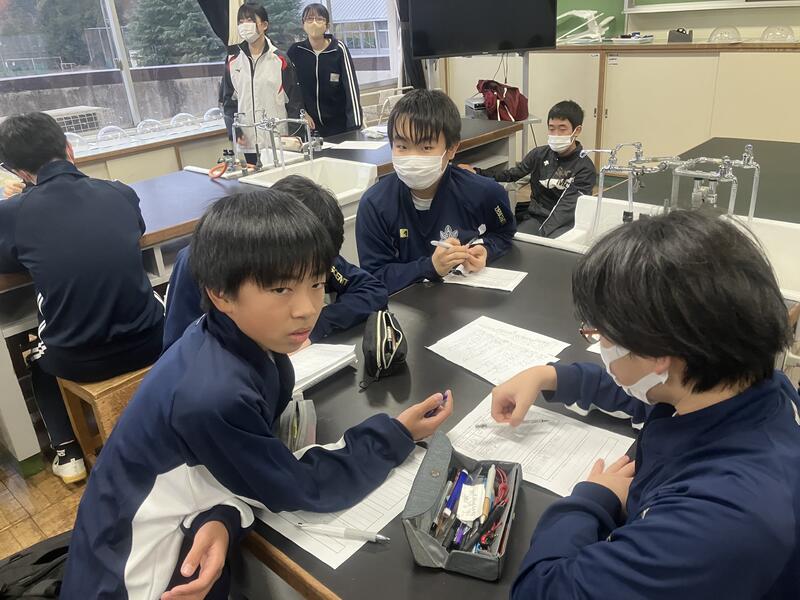

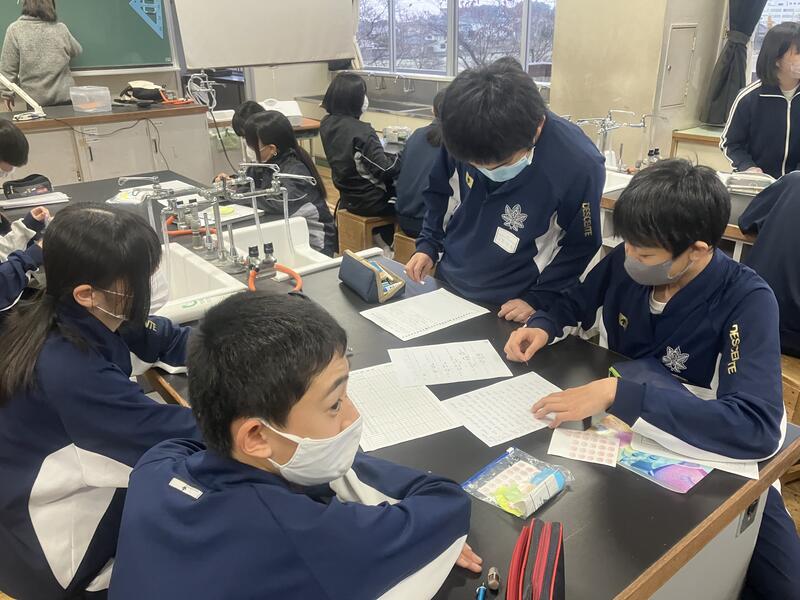

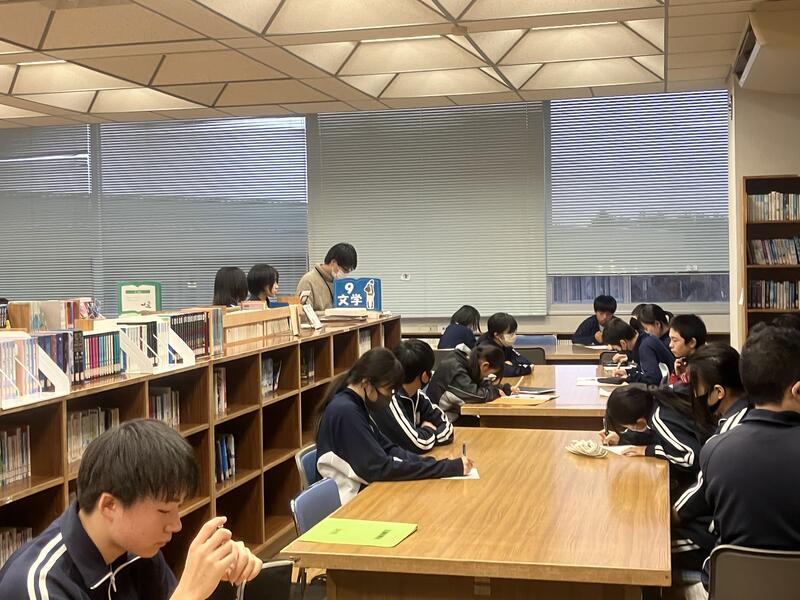

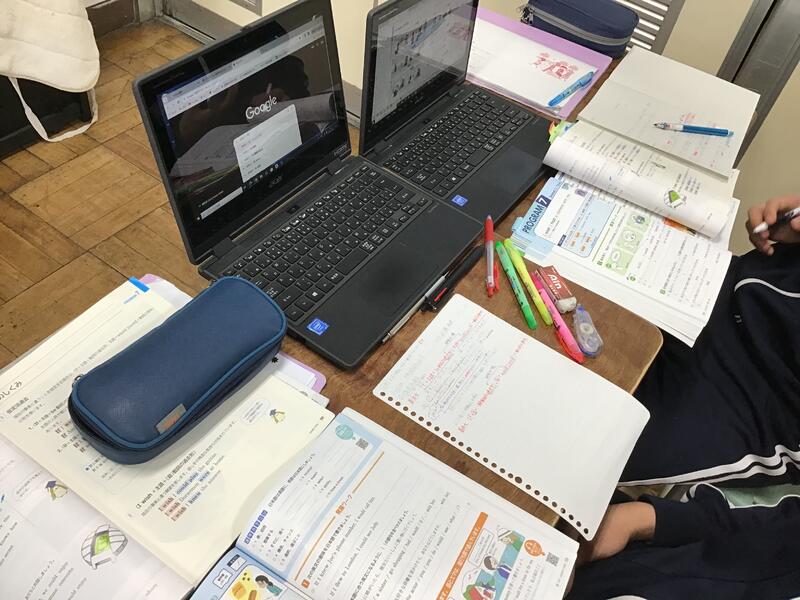

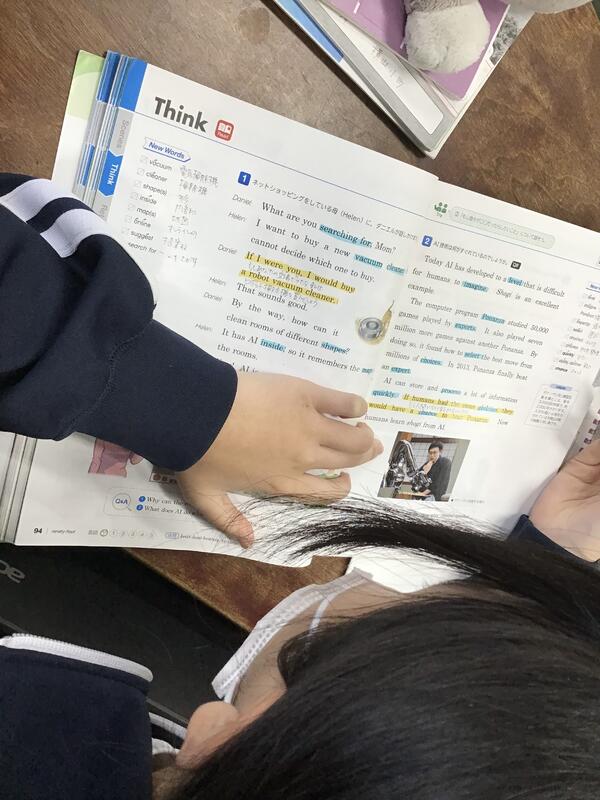

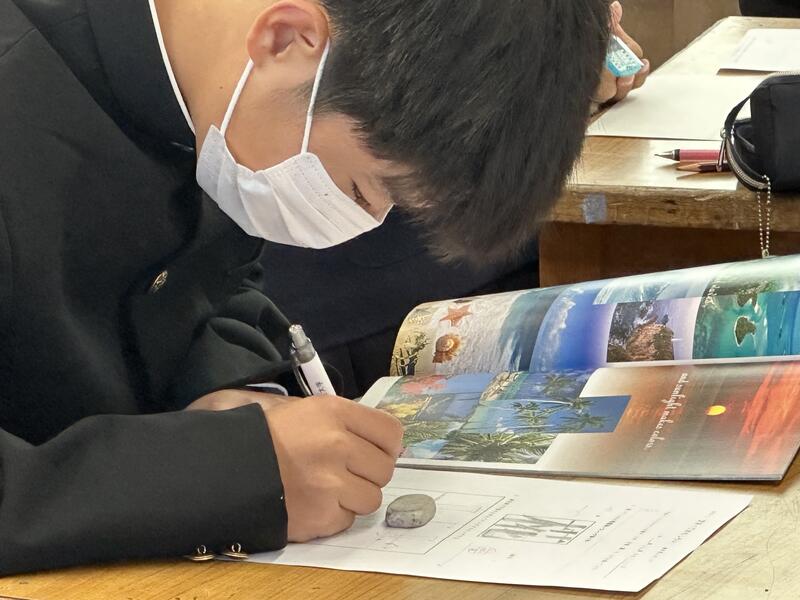

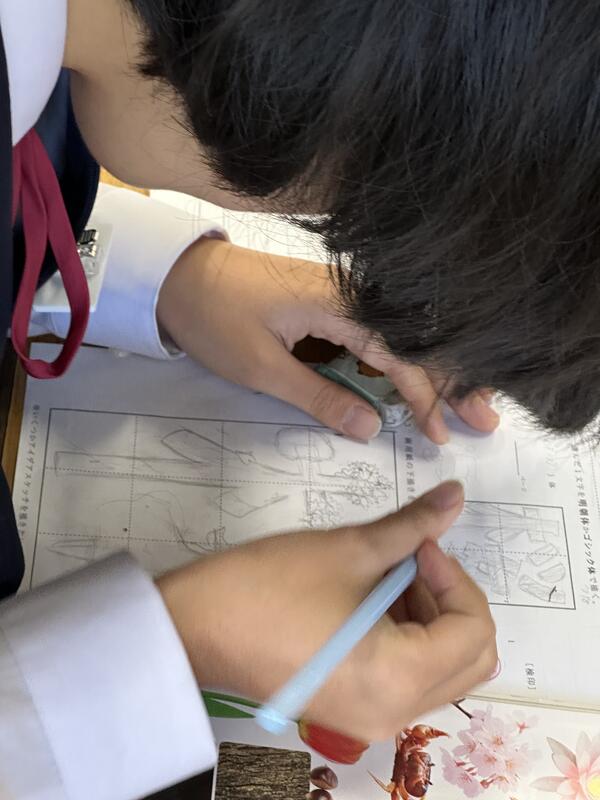

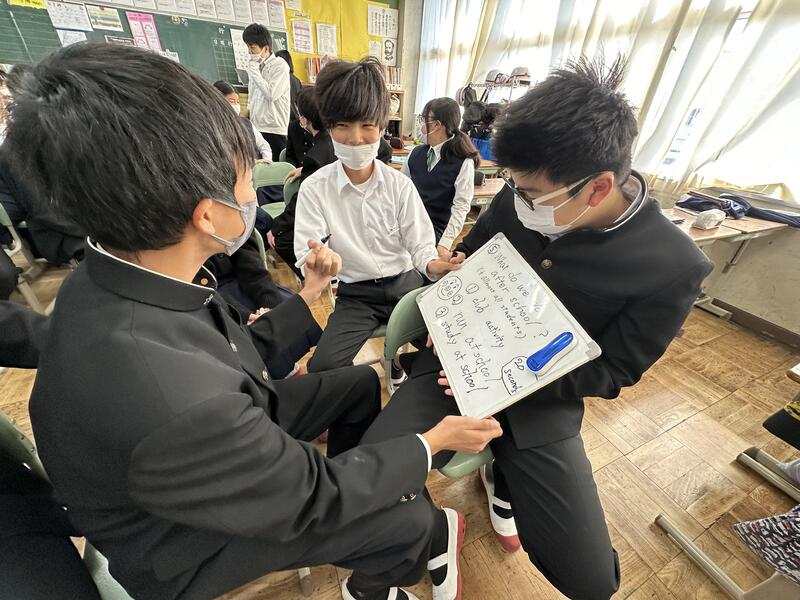

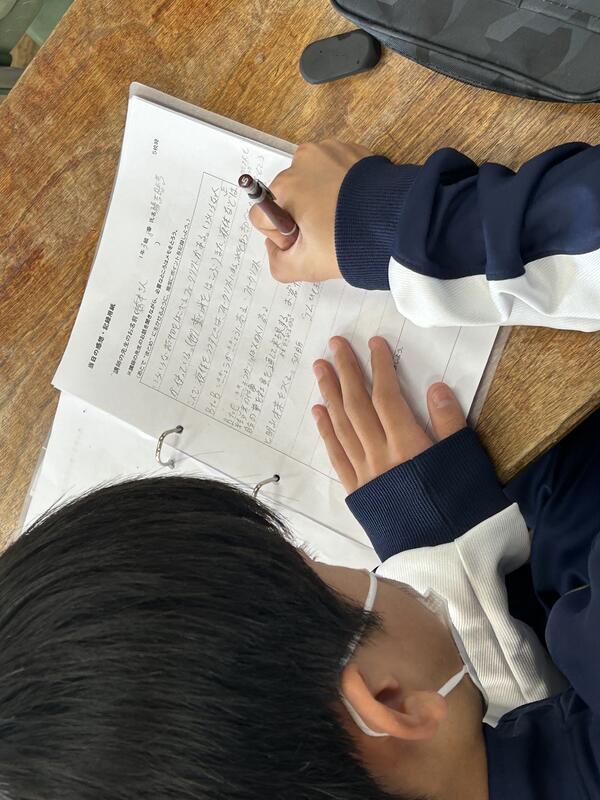

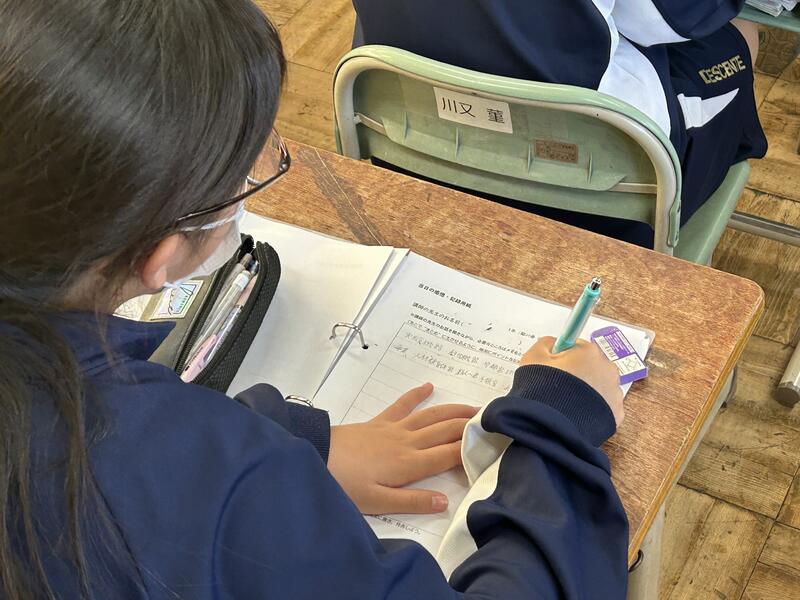

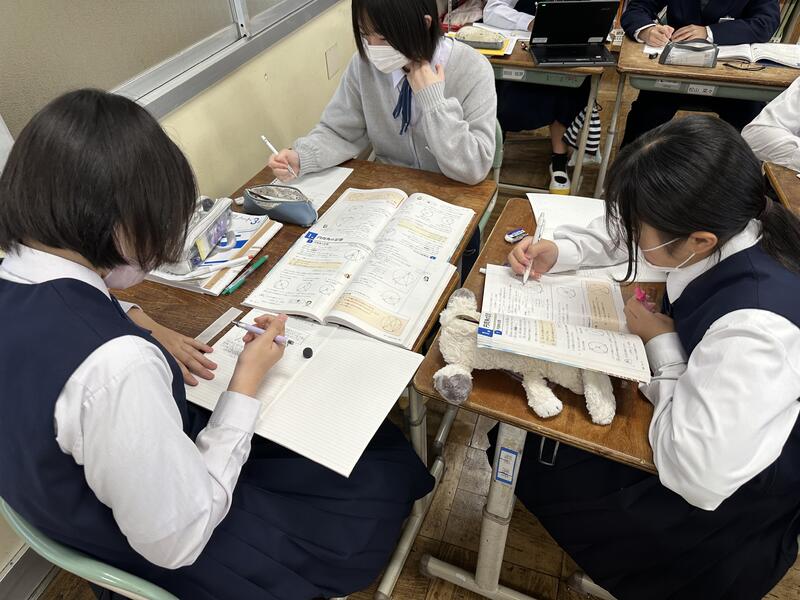

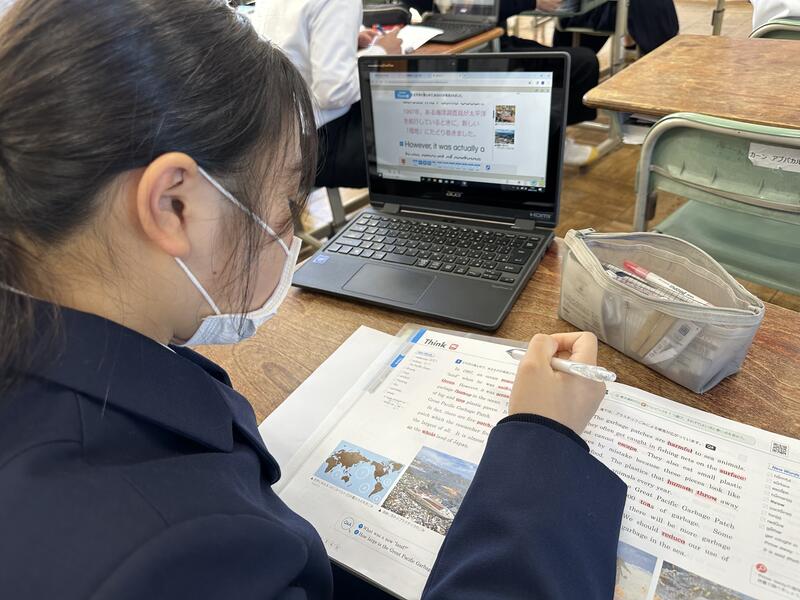

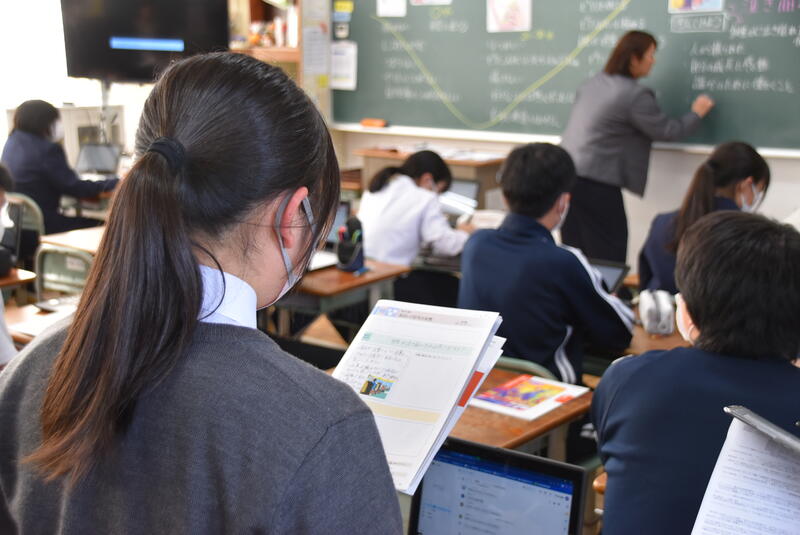

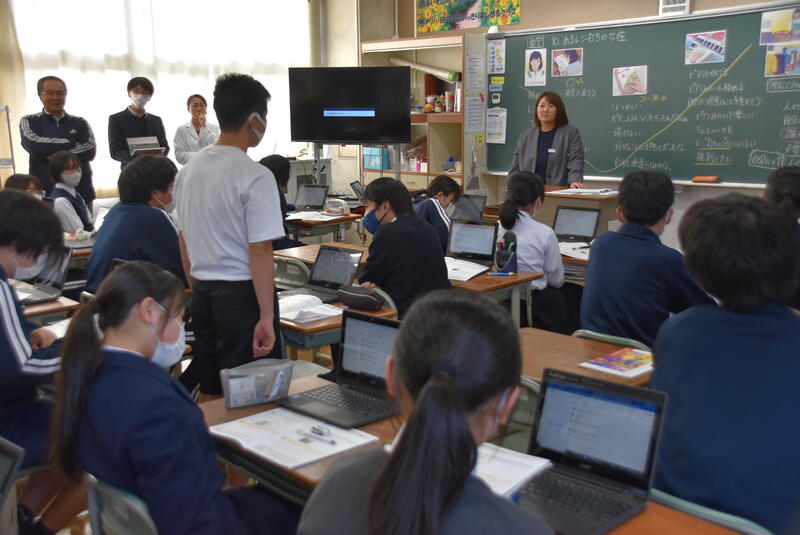

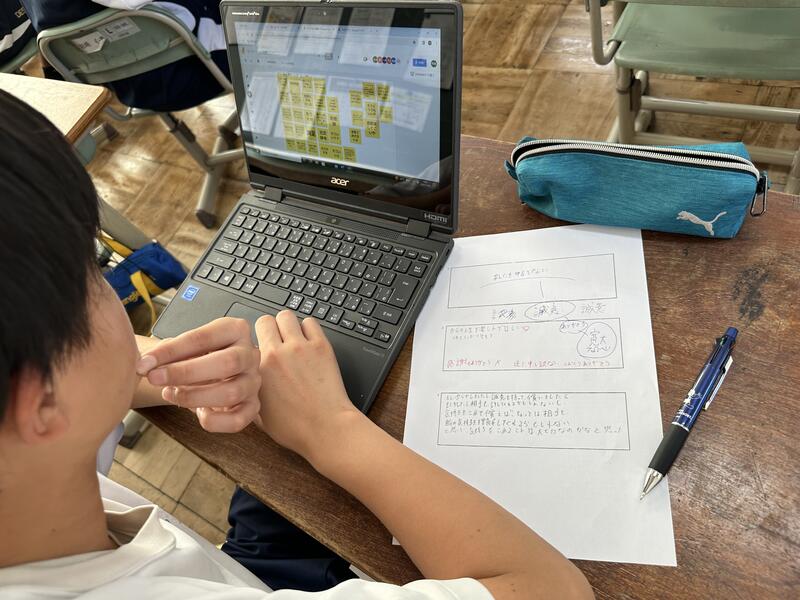

英語科の探究活動

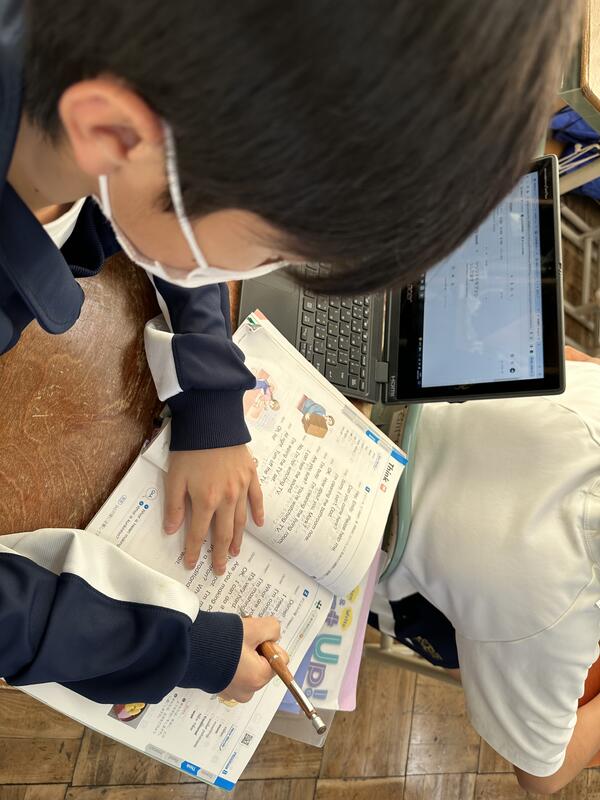

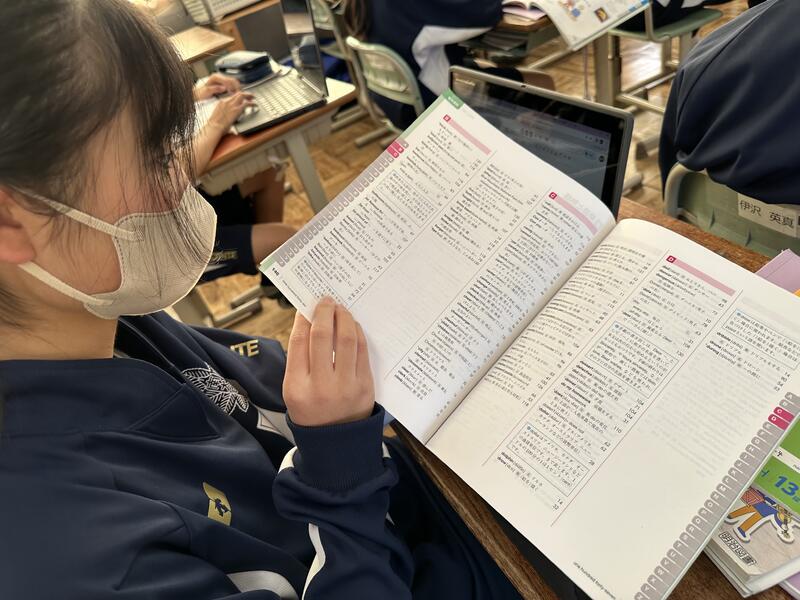

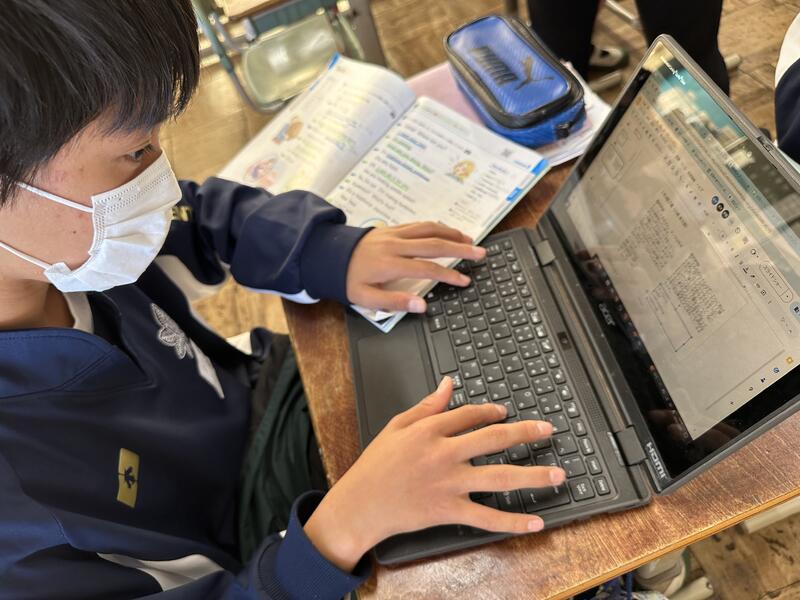

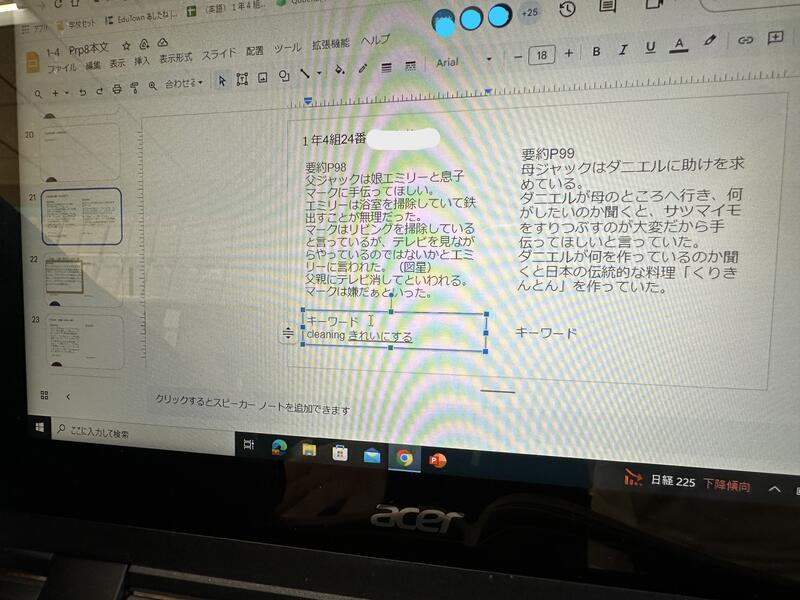

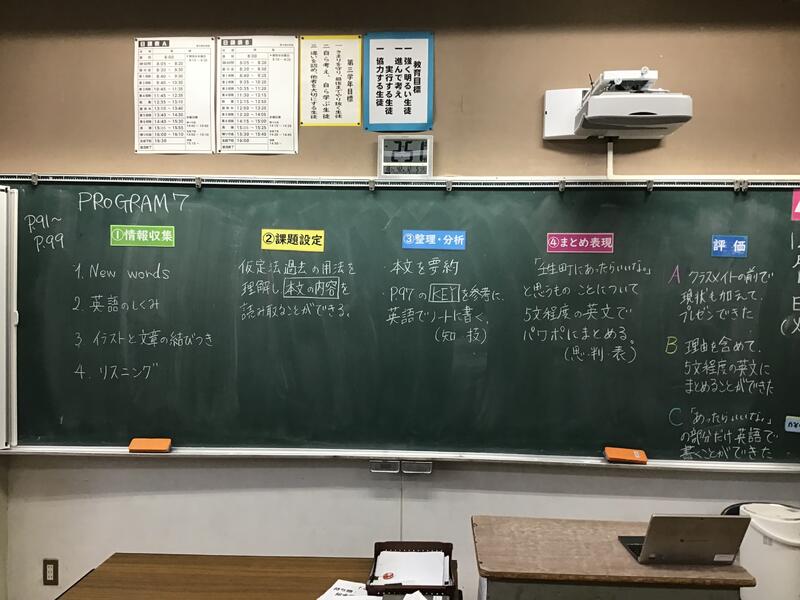

1年生英語科の授業では「読むこと」の資質・能力の育成のために、教科書の要約を行っていました。今までの授業は、先生が一文一文を日本語に訳すことがなされていましたが、今回の挑戦は『子どもたちが教科書に書かれている内容を要約するために、巻末の単語一覧やネットを使って調べ、新出単語や文法などを確認しながら何とかして読み取っていく』というもの。スライドを使って、編集途中の友達の要約も見られることで、自分自身の読み取りとの違いも比較していました。

担当の先生からは、「今まで以上に子どもたちが自分の進度に合わせて何度も聞いたり、読んだりする姿が見られました。読みのレベルが上がってくれば、要約だけでなく扱う本文の文化的背景に切り込んだ問いが生まれるのでは?」と手ごたえを感じていました。

一方、3年生は「書くこと」の領域に挑戦していました。前単元で、本文の内容把握から文化的背景を個人で課題設定して進めた経験を踏まえて、今単元では、本文要約後に「壬生町にあったらいいなと思うこと」を5文程度の英文でまとめ、最終的には発表までを目標にしています。

担当の先生からは、「子どもたちが主体的に集中して取り組んでいました。個のレベルに合わせてアドバイスができるので、互いに声をかけやすく、リラックスして取り組めています。」と確実に子どもたちと学び方を模索できていることを感じていました。

1年生のうちからこれを積み上げていき、3年生になるころには、「英文を英文で要約し、それに対する自分自身の意見を英文で書くことができる」「英文で問いを作り、それに英文で答えることができる」そんな子どもたちに成長することを期待しています。

『自分が学ぶときのように子どもたちにやらせてみる。』大人になっても学び続けることのできる力を付けたい。学校課題である~持続可能な~にせまる挑戦です。子どもたちの姿が、先生たちにとって一番の師です。目の前の子どもたちの変容に、大きな一歩を踏み出したと感じています。

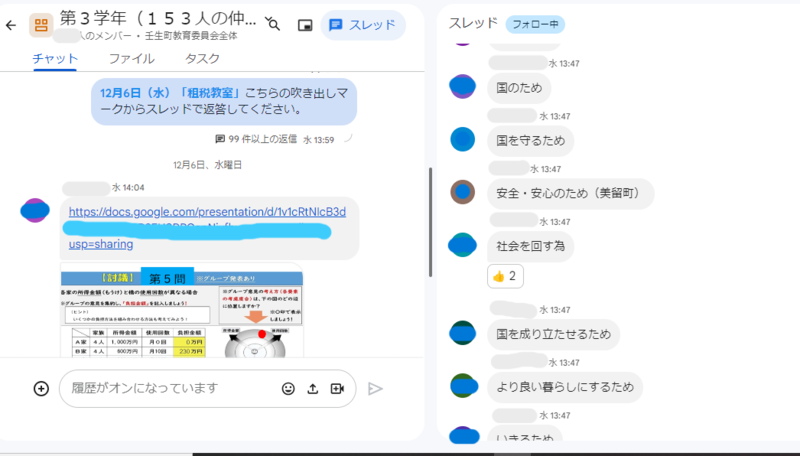

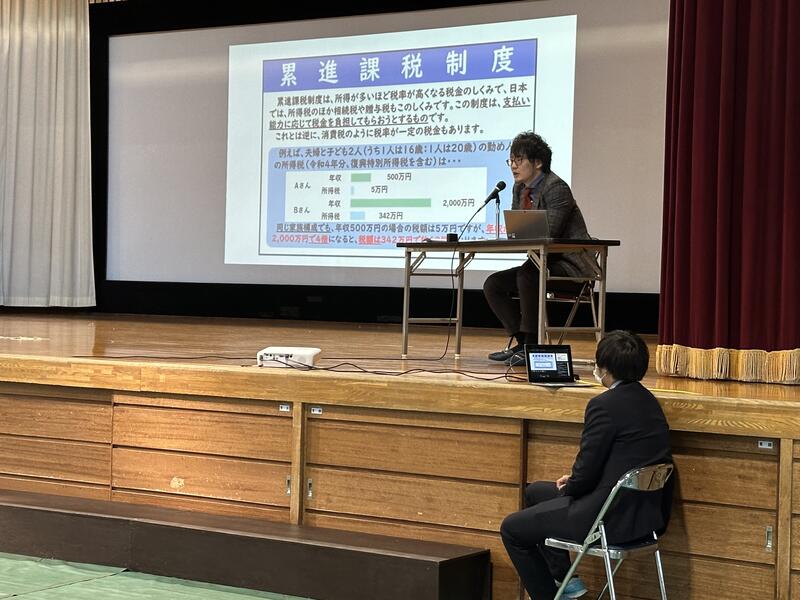

3年生 租税教室

12月6日(水)本校を卒業し税理士・公認会計士として活躍されている先生をお招きして、3年生の租税教室が実施されました。国税庁の資料に基づき、「何のための税なのか?」「どんな種類の税があるのか?」そして「どのような視点で税の公平性を保っているのか?」ということを学びました。

先生の問いにチャットを使って、次々に素早く返答する子どもたち。「税金の話」というと堅いイメージですが、返ってくる答えを拾い上げ、楽しくコメントしてくださったので、和やかな空気が流れていました。

「町のみんなで橋を架けるのにいくらずつ出し合う?」提示された条件が変わるたびに、子どもたちは「どうする?」「このくらい?」「ちょっと待って計算する!」って楽しそうに話し合っていました。

租税教室後の子どもたちの感想には、

動画や話を聞いて税金の集め方や種類がたくさんあることが分かりました。また、税金は国民が安全に暮らすためにあるものだということがわかりました。

税金の重要性については知っていたが、それらがどうやって集められているのか、どう使われているのかを改めて知ることで重要性を再確認できた。累進課税制度は平等より公平を意識した結果の制度なのかなぁって思った。

税金は「平等」で決めるのではなく、「公平」決めることが大切だと分かった。グループワークでほかの人の意見も共有しながら、学べたのでいろいろな目線で考えることができたいい時間になりました。

「平等」と「公平」は似て非なるもので、税金はそれぞれの環境や状況により、公平に重点を置き、我々国民に寄り添った政治を目指していることが分かった。

などが書かれており、楽しい時間の中でしっかりとした学びがあったことが伝わってきました。変化の激しい世の中で先の見通しが難しいとされている今、子どもたちが本校ビジョンの「夢や希望がもてる教育活動を通して」⇒『夢や希望がもてる未来を築く大切な価値観の土台』を形成し、「幸せな時間づくりを応援します」⇒『みんなと幸せな時間を共有しようとする』態度が育まれていくのを感じた時間でした。

母校の子どもたちのために何かできることはないか?と真剣に悩まれ、学校に寄り添った授業を提供してくださった税理士の先生に、心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

子どもたちが、先生のように「少しでも母校に・地域に貢献したい」と思える大人に成長してくれることを願って・・・。

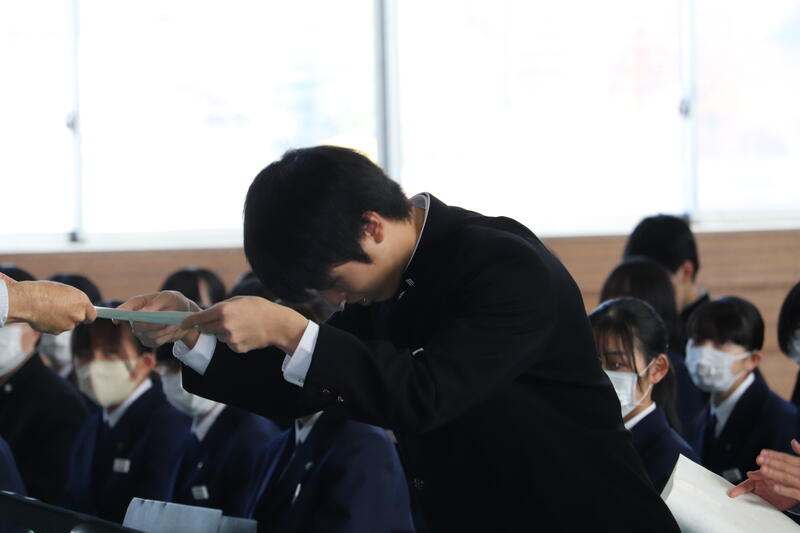

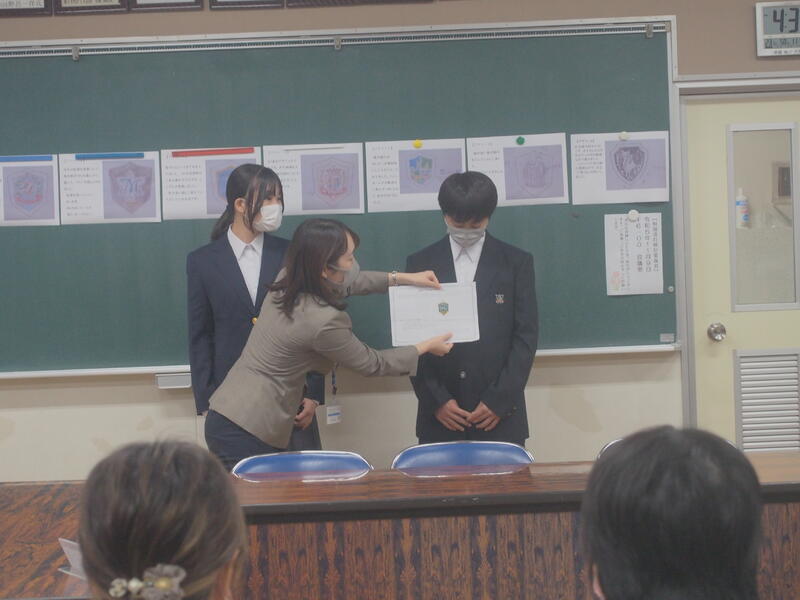

合唱発表会

12月8日、1,3年生は合唱発表会を実施しました。

今年度は音楽の授業の中での練習に加え、1週間という短い時間ですが、クラス練習を昼休みに行いました。クラス練習を行うと、合唱に対する気持ちが高まりました。本番では、どのクラスも一生懸命に歌い、練習の成果を十分に発揮しました。

最後に教頭から、犬中の「犬」と各クラスの合唱の「歌詞」を盛り込んだ、賞状が贈られました。心のこもった素敵な賞状に生徒は目を輝かせていました。

本校のビジョンは「夢や希望を持てる教育活動を通して、生徒や保護者、地域の皆様、教職員の幸せな時間づくりを応援します。」です。校長の講評の中に「歌は改めていいものだなと感じました。」という言葉がありました。歌った後の緊張から解き放たれた生徒のほっとした笑み、生徒の合唱を写真やビデオにと撮影する保護者、生徒の頑張りを懸命に応援する教職員の姿が印象的でした。まさに、生徒・保護者・教職員にとって幸せな時間となった合唱発表会でした。

来校していただいた保護者の皆様ありがとうございました。

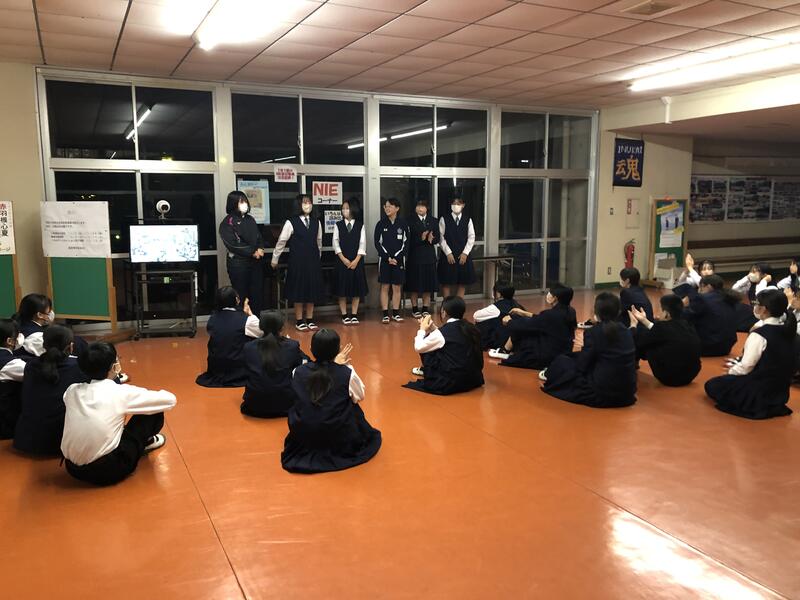

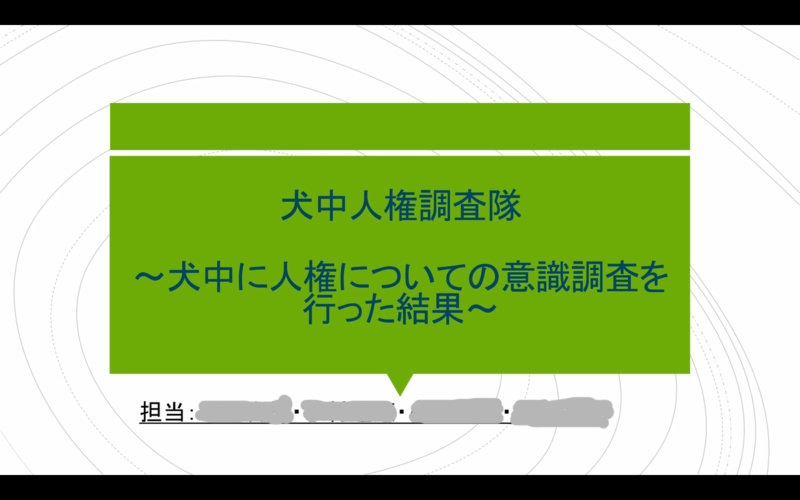

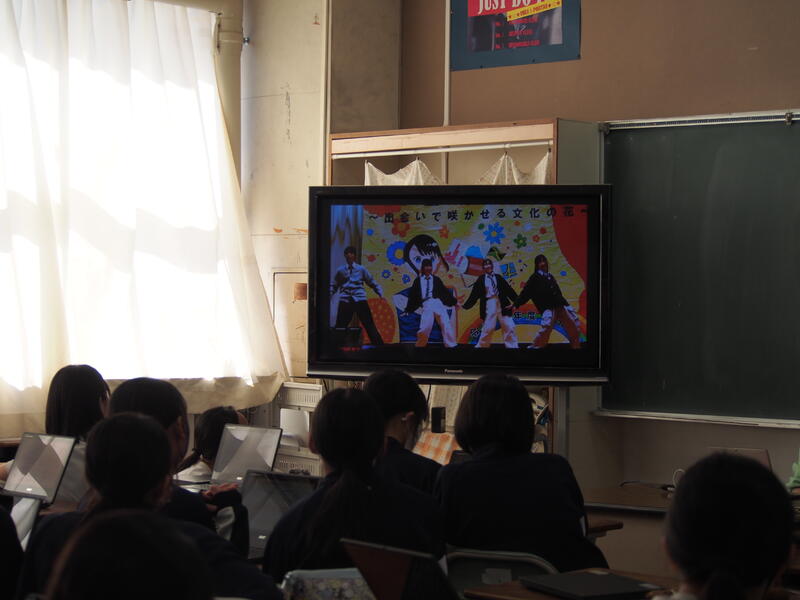

人権週間③

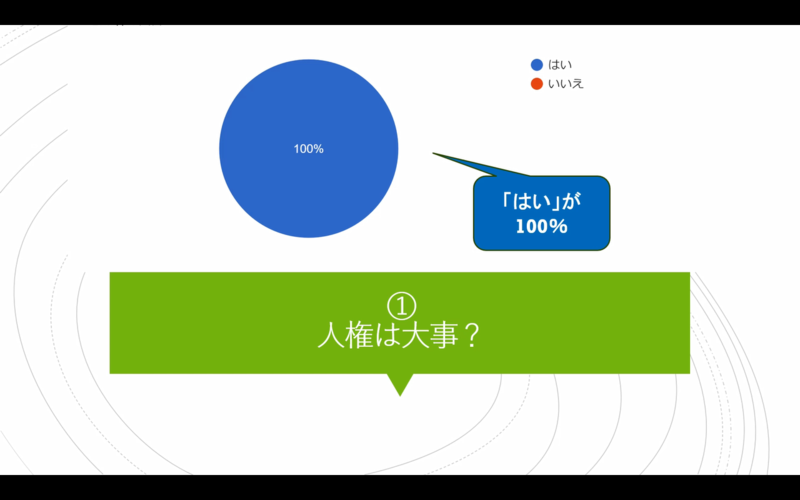

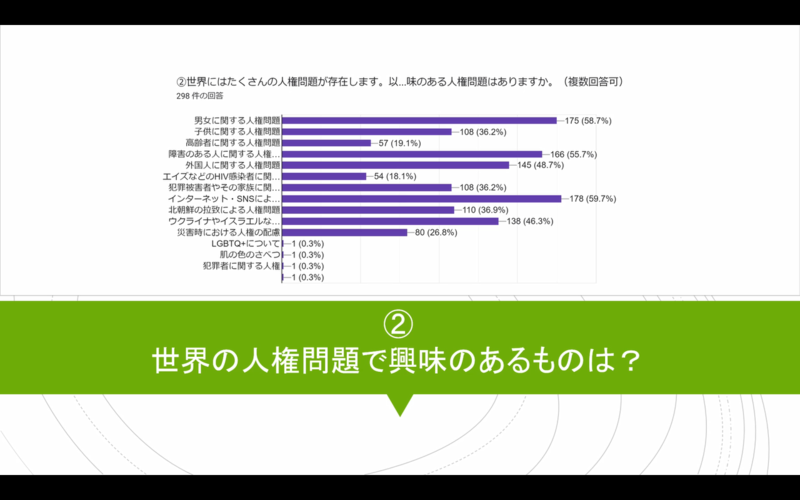

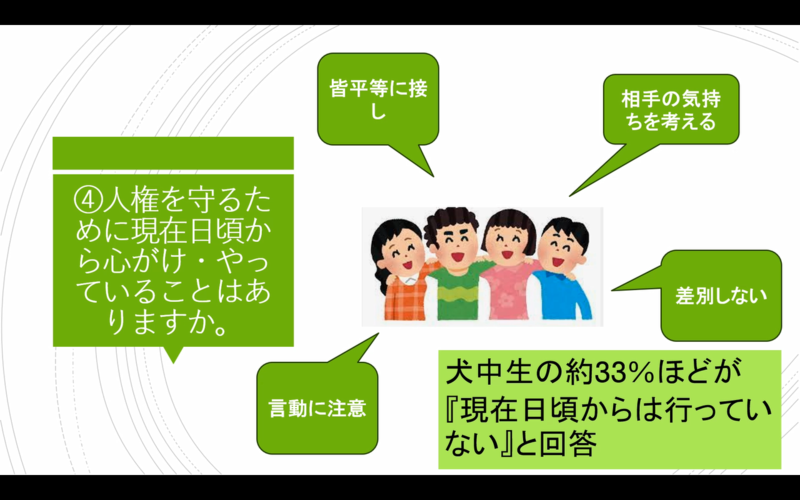

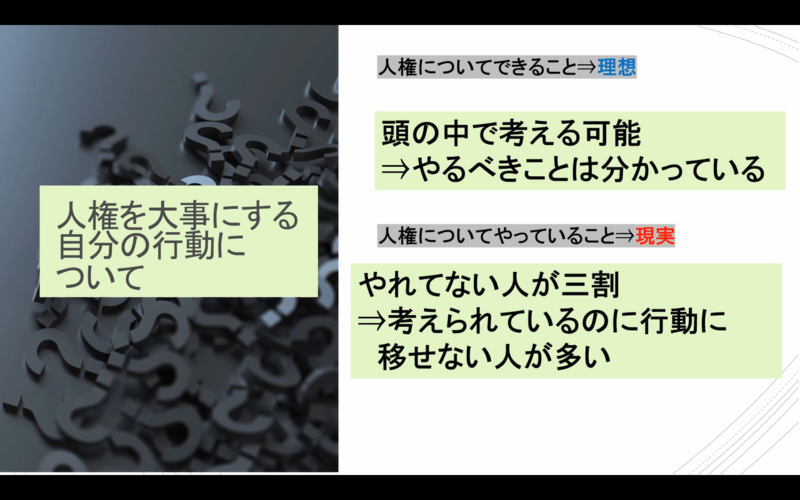

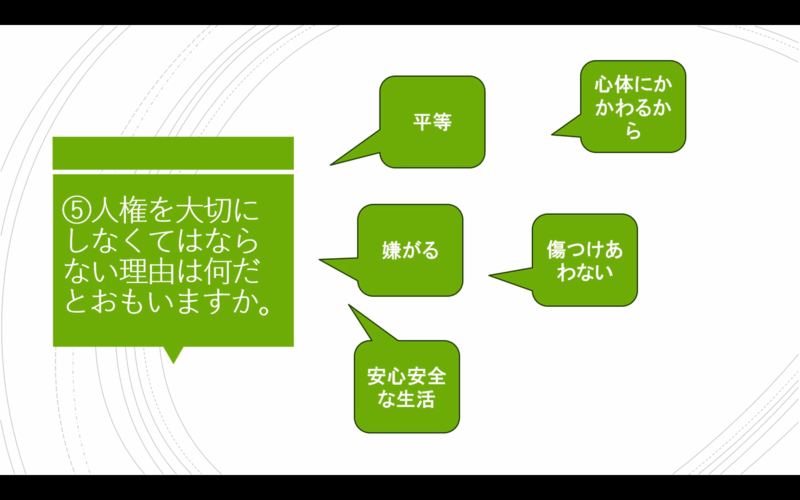

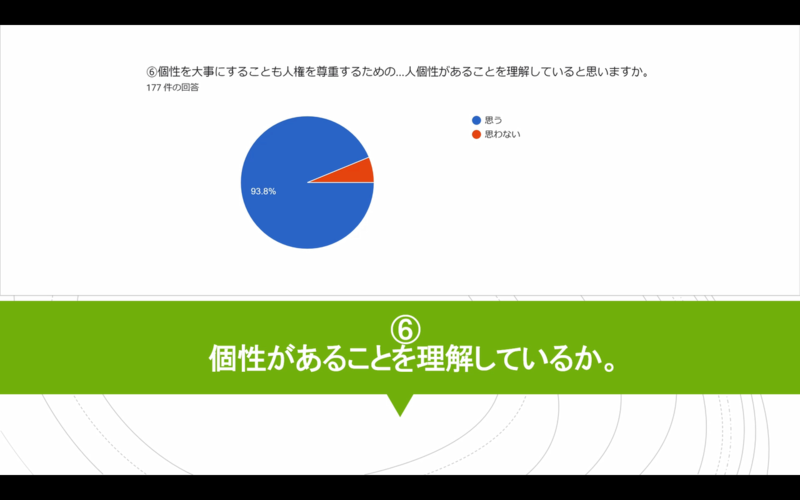

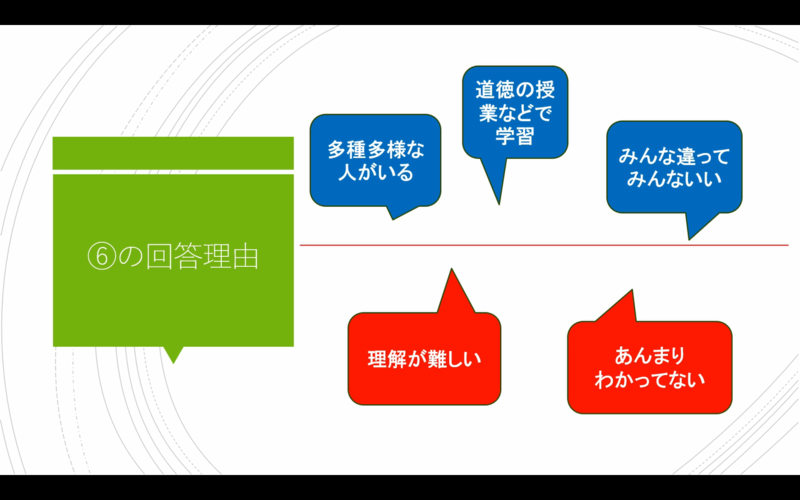

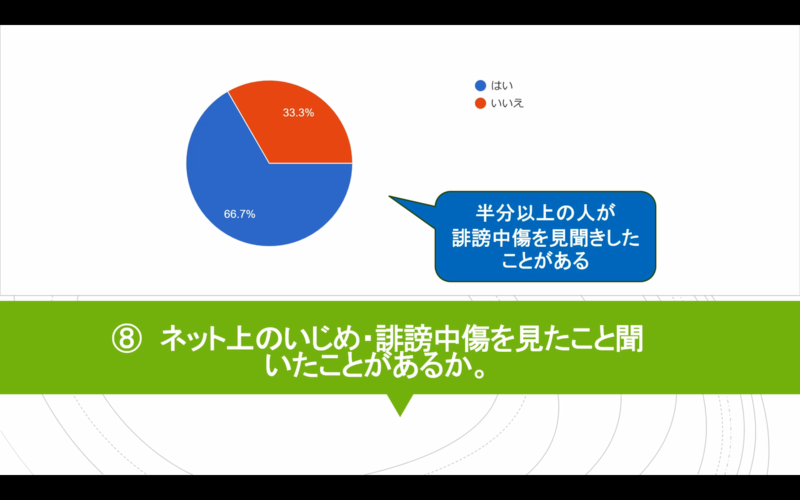

人権週間3日目の動画は、南犬飼中生の人権に対する意識調査の結果から考えました。

本校生徒は頭では大事なことを分かっているが、行動に移せない、行動力に課題があるということが分かりました。そのためには、自分の意思を貫く強さが必要になると思います。そして、SNSなどのインターネット上の問題の多さに改めて驚きました。人々の幸せを考えて発明されたものですから、幸せになるために使いたいものですね。インターネットとの関わり方を振り返るいい機会にしてもらえたらと思います。

人権週間②

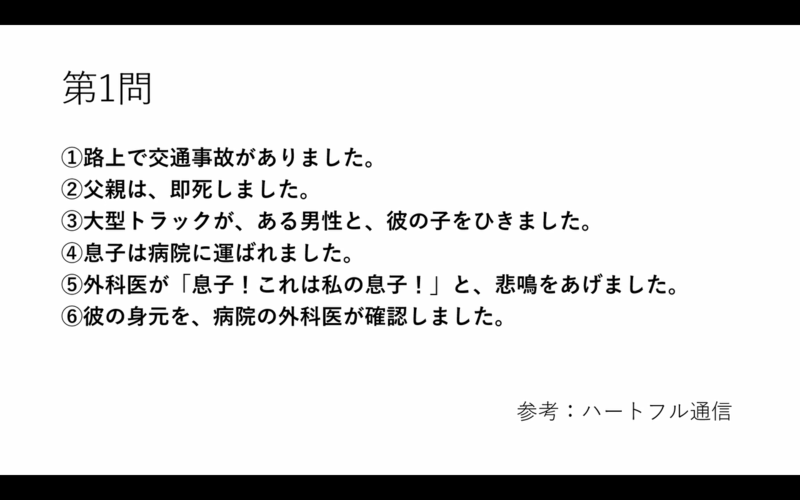

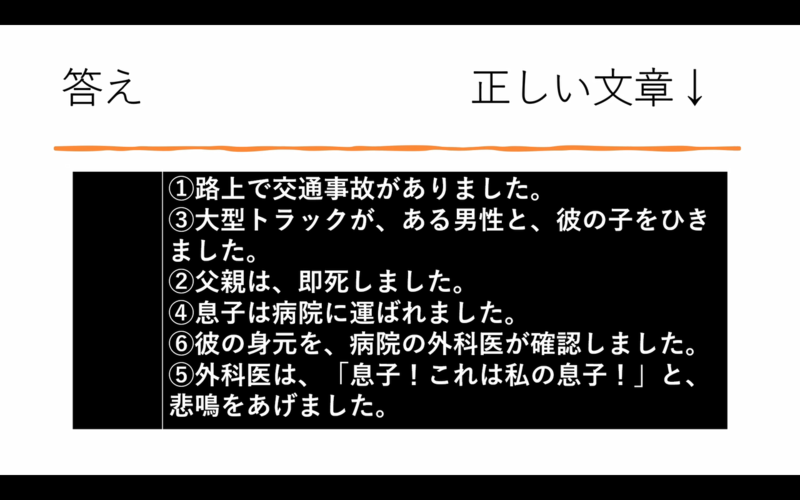

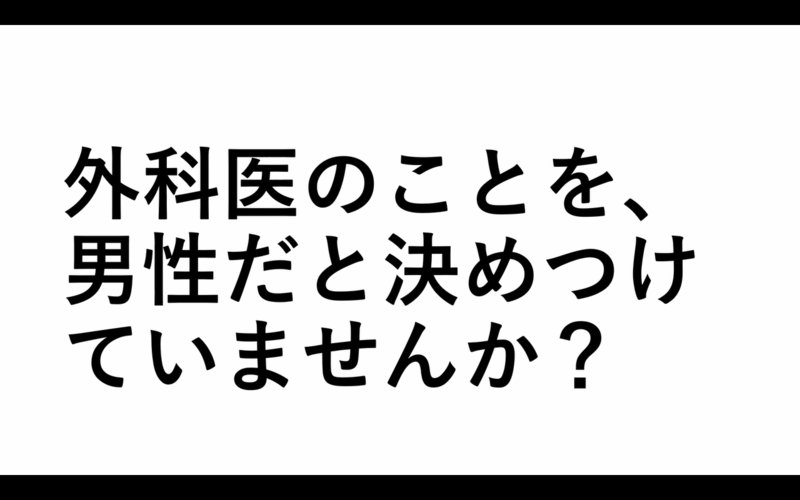

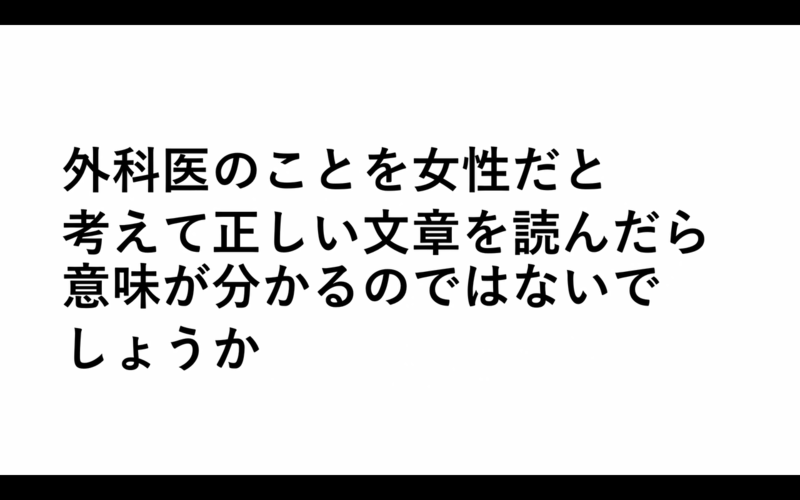

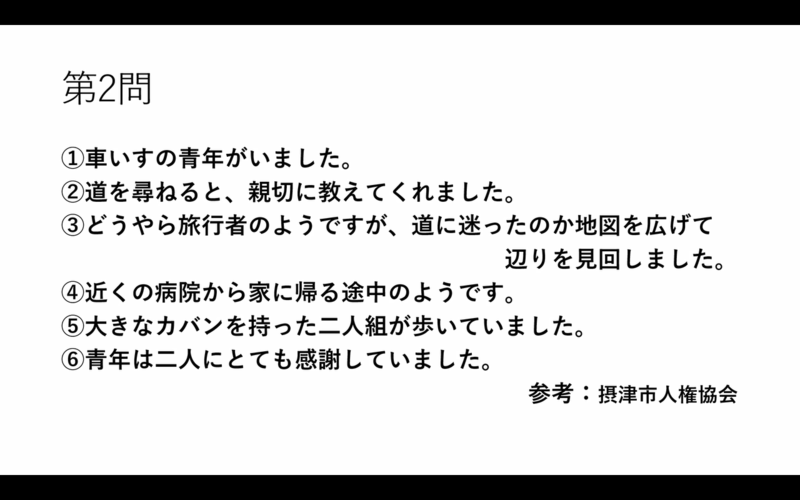

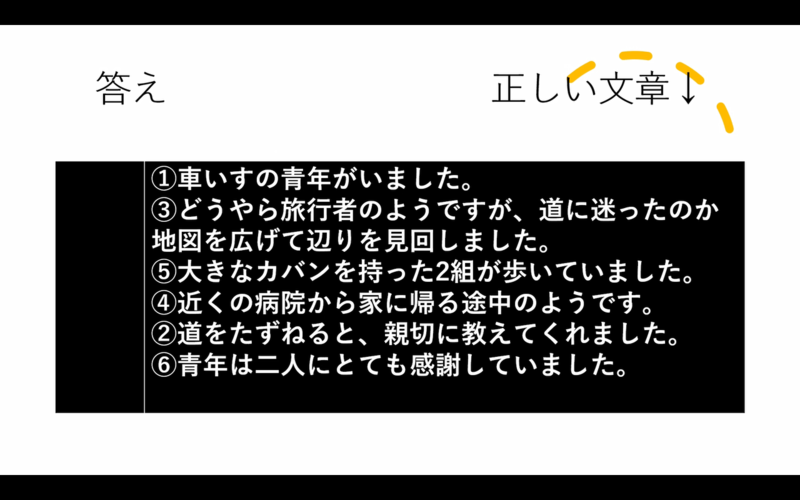

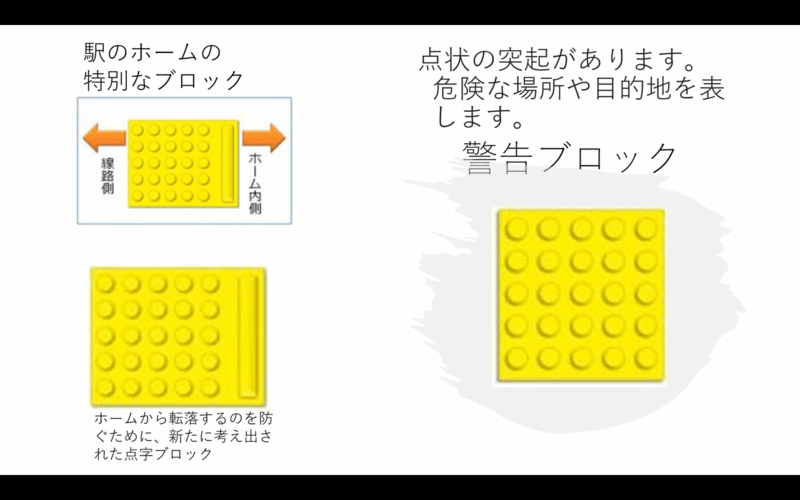

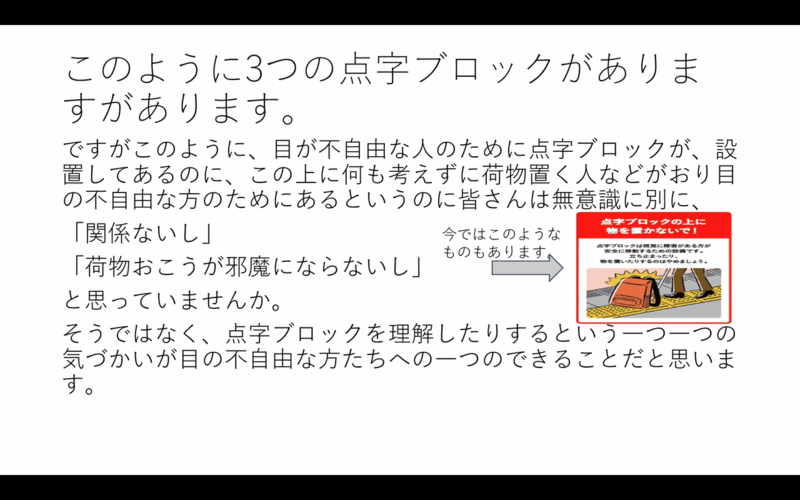

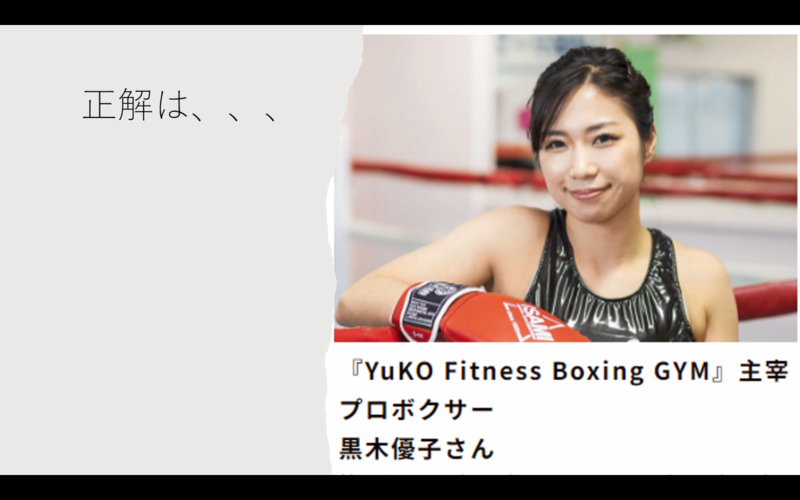

人権週間2日目の動画は、クイズ形式で楽しく人権について考えました。

私たちは、決めつけや思い込みなどの固定観念に捕らわれることが多いということを改めて実感しました。その他、人権に関する基本的な問題が出題され、答えをみんなで当てながら動画視聴しました。最後のボクサーに関する問題では、「これは男性と決めつけてはいけないんだな!」と視野を広げて考えることができていました。この動画を通して人権感覚が磨かれました。実行委員の皆さんありがとうございました。

人権週間①

12月10日の世界人権デーに合わせて、本校でも12月4日~10日を人権週間としています。

有志による人権週間実行委員がどんなことを伝えたら人権への意識が高まるかを考え、動画を作成し、人権啓発活動を実施してくれています。その動画を給食時に視聴し、人権について考えを深めています。

今回の動画は、人権とは何なのか共通理解を図り、世界人権デーについての内容や啓発活動について紹介しました。自分たちだけでなく、世界の人が人権について考えているということに改めて気づき、人権週間の価値を高める動画となっていました。人権についてみんなで考える1週間にしてほしいと思います。

合唱発表会に向けて

合唱発表会を間近に控え、各クラスとも練習に熱が入ってきました。先週の金曜日より昼休み限定での練習ですが、各クラスの想いを胸に、全力で練習に取り組んでいます。本番は12月8日金曜日です。残念ながら、2学年の2クラスが本日より、3日間の学級休業となってしまったため、1学年と3学年のみの学年発表となります。なお、2学年については、2月16日の立志式のときに、合唱発表会も兼ねて開催したいと思います。

学年道徳

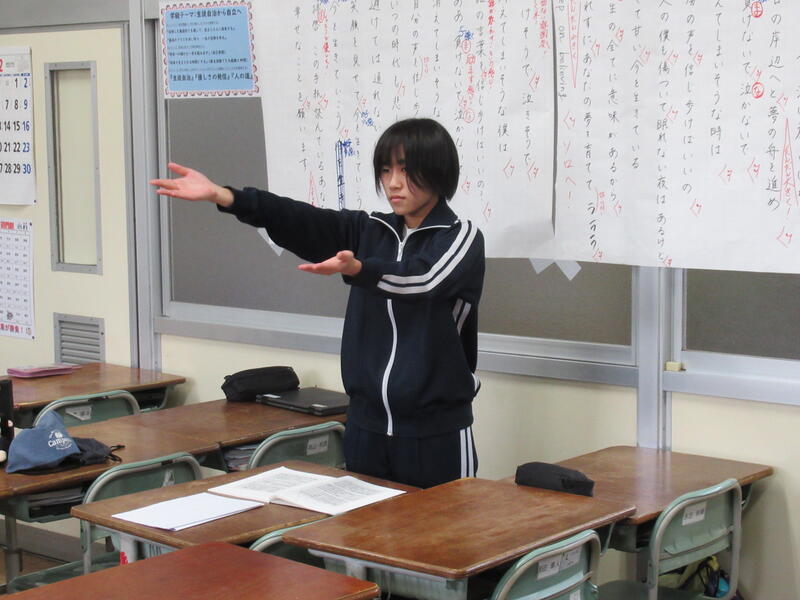

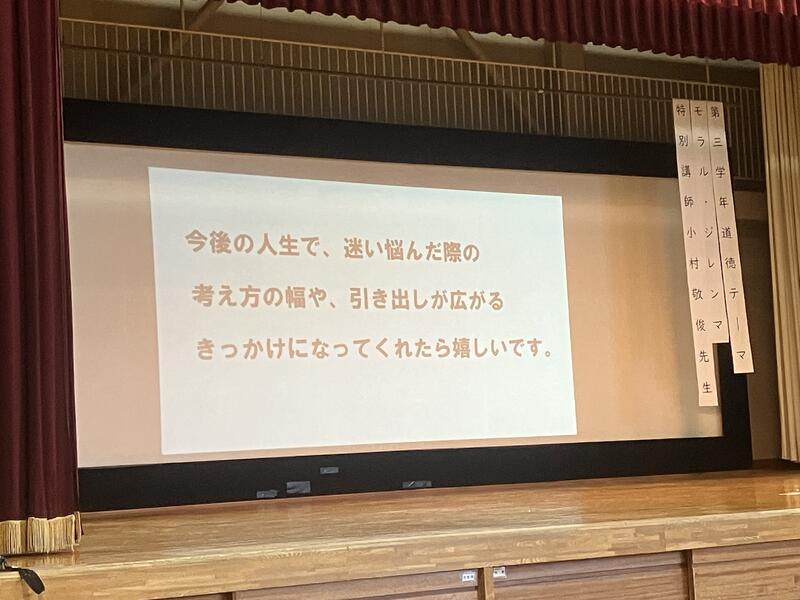

3年生は学年道徳を行いました。

今回の教材は『カレチ』という漫画を使いました。カレチとは長距離列車に乗務する客扱専務車掌のことです。漫画『カレチ』は昭和40年代後半を舞台に、乗客のために一生懸命になりすぎる国鉄の新米カレチである萩野を主人公としたお話です。雪深いある日、雪のせいで電車が遅れてしまい、乗り換えが上手くいかない状況が生まれてしまいます。その中で一人の女性が「母が危篤なのです。どうにか乗り換えをして一刻も早く母のもとに行かないといけないのです。」と萩野に伝えてきます。萩野は「乗り換えの人数が1人と報告すればきっと待っていてはくれない。水増しして報告すべきかと悩みます。でも嘘の報告が分かれば解雇される可能性もある。」と悩んでしまう内容です。そこで正義と正義がぶつかる「モラルジレンマ」が発生します。正しい人数を報告すべきか、それとも目の前の女性を助けるべきか。

生徒は自分の意見と根拠をもち、班で話合い、チャットに意見を打ち込んでいきました。そして、多くの生徒が自分の意見を伝え合い、議論していきました。

授業後の生徒の振り返りには、

「ルールがある中で、規定以外の出来事が起こったときに、柔軟に対応できる人になりたいと思いました。」

「様々な意見に耳を傾けて考えることが大切だと思いました。どんな選択にも良い面と悪い面があると思います。大事なのは、何を選択するかだけではないと感じさせられました。」

「人それぞれの様々な意見があり、自分の考えを深められるいい授業だなと思いました。様々な観点から問題を考えていかなければならないことが分かりました。周りの人の意見も大切だけど、自分の考えや意思も大切にしていきたいです。」

「学年全体の意見を聞くことで、自分には想像もつかないような新たな価値観や考え方に触れることができました。自分だったらどうするか、という考え方の共有も円滑に行えたと思います。AかBという選択肢に捉われず、その状況に応じて柔軟な対応が出来る人になりたいと思いました。」 などの記述がありました。

道徳科が目指すものは、「よりよく生きるための基盤となる道徳性を養う」ことです。道徳科の授業は「考え、議論する道徳」へと変化しています。生徒同士が道徳的な見方・考え方を働かせて考え、議論する中でその見方・考え方を広げたり、物事の本質を考えたりし、道徳性を高めていきます。今年度は栃木県教育委員会・下都賀教育事務所・壬生教育委員会の先生方が道徳応援チームとして本校の授業を支えてくださいました。今後も校内研修を継続し、道徳科の授業を高められるように邁進していきます。

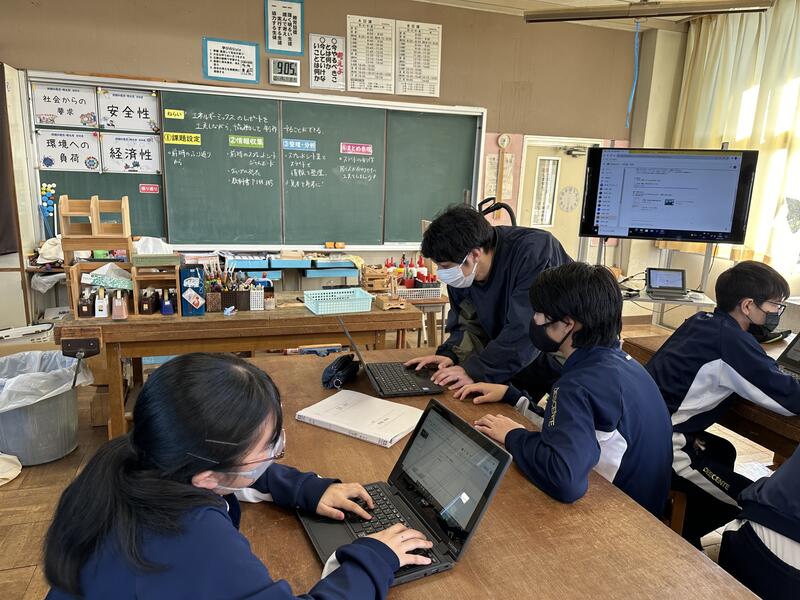

壬生中の先生が見に来てくださいました

11月27日(月)壬生中学校の美術の先生が、本校の授業を見に来てくださいました。専門教科の先輩教員の授業を参観し、これからの授業づくりのヒントにしていかれることでしょう。

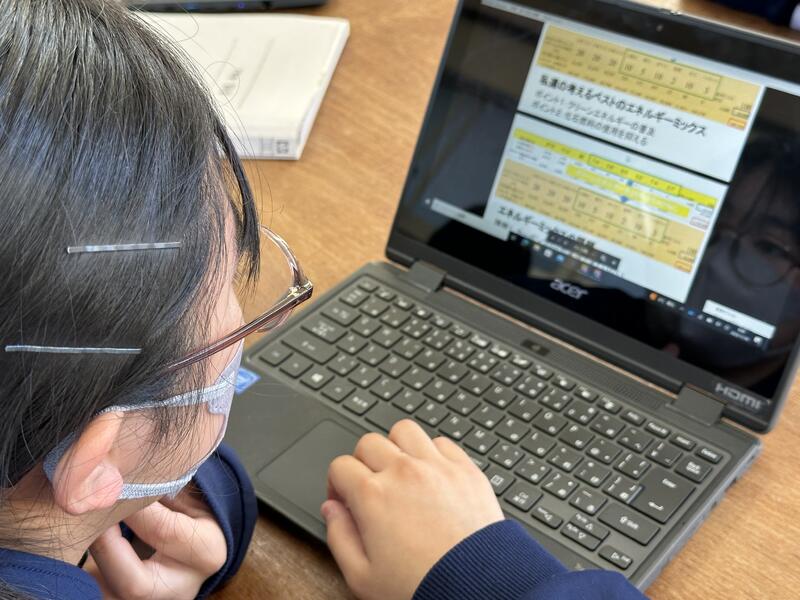

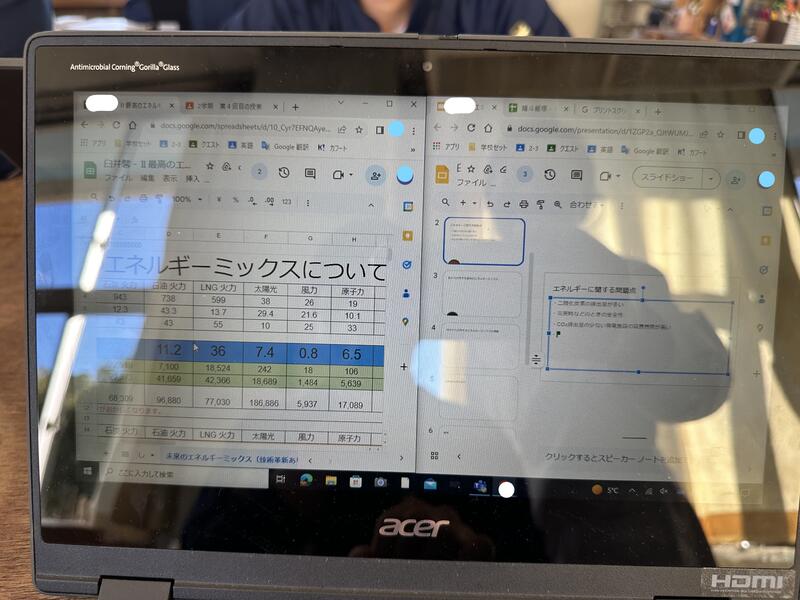

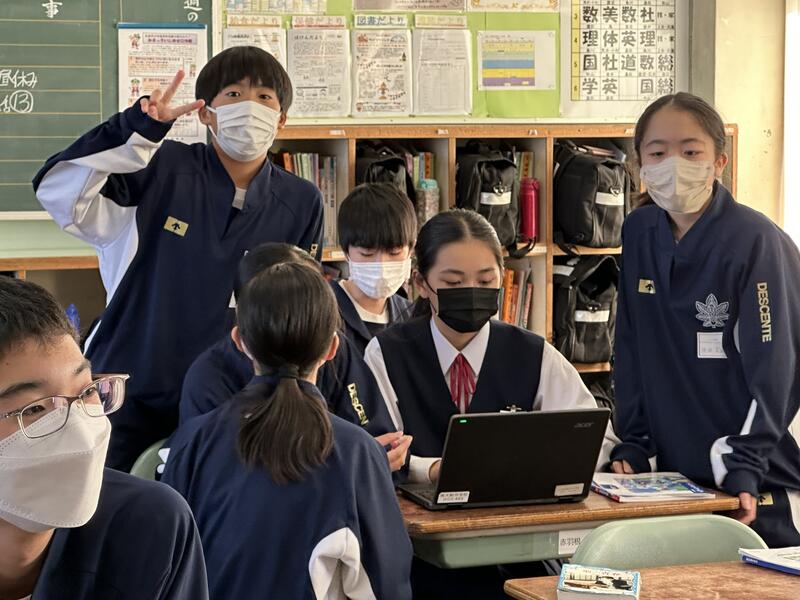

11月30日(木)壬生中学校の技術の先生が参観しにいらっしゃいました。エネルギーミックスについての探究学習で、更に問題点等を洗い出し、グループの考えをスライドに協働編集していました。

子どもたちは他校の先生の質問にもしっかりと答えていました。授業の形態が変わりつつあります。子どもたちは与えられた課題から、更に探究のスパイラルを回し、自らの課題を紐解くために、教科書やインターネットで情報を収集し、判断する材料にしていく、その積み重ねが子どもたちの発言に自信をもたせているのだと思います。

先生方が互いの授業を参観して指導力を身に付けていく、そんな向上心あふれる教職員集団でありたいと思います。

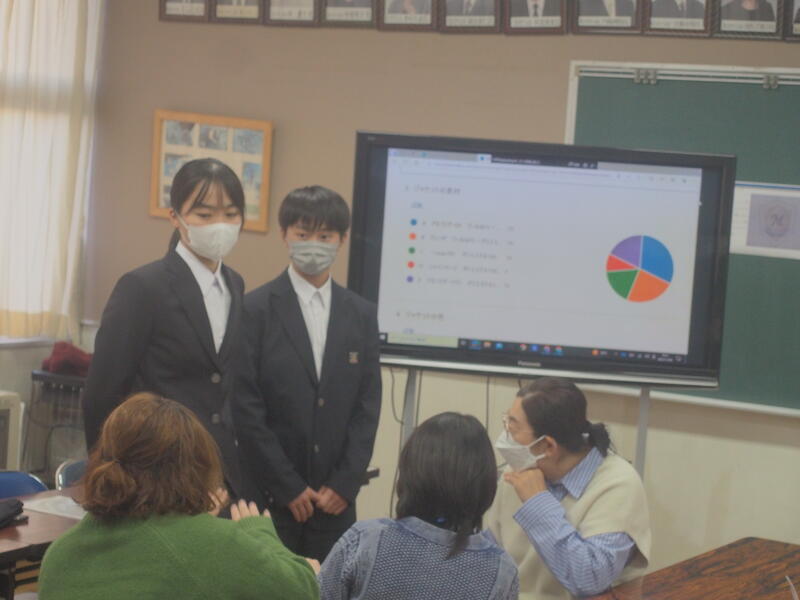

Long昼休み・制服アンケート準備

11月29日(水)生徒会主催のLong昼休みクイズ大会が行われました。正答率が一番高かったクラスには「幻のLong昼休み決定券」を差し上げます!と言ってスタート。なかなか捻られたクイズに、教室を覗くと「むずい~!」「どういうことですか?」なんてリアクションしながらも楽しそうな表情がたくさん見られました。あるクラスでは、画面の問題を読み上げる子、黒板に書いていく子、そしてみんなで考え、回答を打ち込む子と分担してチームで取り組んでいて、「速攻分かりました!!」と自信満々に解説してくれました。今回は学級休業のクラスがあるために急遽、生徒会が準備してくれたものでしたが、子どもたちの笑顔があふれていました。

生徒会役員は、全校生徒の「幸せな時間づくり」のために尽力してくれています。26日の朝、制服検討アンケートに向けて、制服を展示し、お昼の放送でアンケートへの協力を呼びかけました。その声をうけて、展示された制服を見に来て、後輩たちのために真剣に相談している子どもたちがいました。この想い、後輩たちに届け~~~!

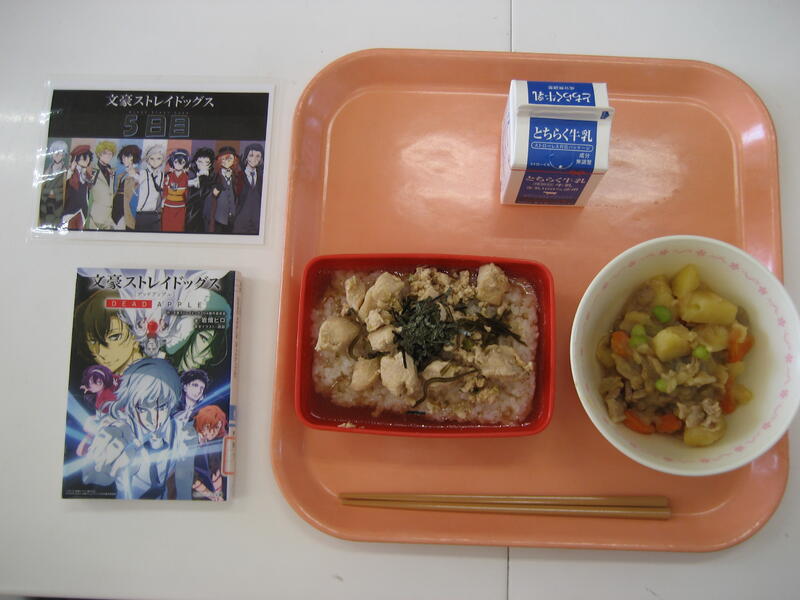

読書週間~図書コラボ給食⑤~

読書週間最終日。図書コラボ給食も今日で最後になりました。最後は『文豪ストレイドッグス』の「中島敦の茶漬け」が登場しました。

このお話の最初は、中島敦が孤児院の台所で、人目を忍んで食った夜の茶漬けを思い出すところから始まります。文豪がどんどん登場してくるこの作品。本好きの方にはたまらない作品です。是非、図書室に行って読んでみてほしいと思います。

読んだ本の中にもこんなに美味しいものが隠れていたことに驚きの連続だった5日間でした。給食を通して、少しでも本に親しんでもらえたなら、図書委員さんや給食委員さんは嬉しいと思います。是非、図書室に行って本を手に取ってみてくださいね。

そして、この企画に毎年応えてくださる栄養士の先生、実際に給食を作ってくださる調理委員の皆さんに感謝します。ありがとうございました。

読書週間~図書コラボ給食④~

図書コラボ給食3日目は、『崖の上のポニョ』より「ハムのせラーメン」が登場しました。

ポニョが宗助の母である リサに初めて作ってもらった のがこのラーメンです。ただのラーメンと思わせて、リサは2人に途中目を閉じさせます。そして2人が再び目を開けると…、なんとハムやゆで卵やネギが乗った特製ラーメンに早変わり!2人が目を閉じている間に、2人を驚かせるためにリサがこっそり具を入れていたのです。2人の驚きと喜び、そして興奮が伝わるとっても愛らしいシーンの一つです。

(引用「崖の上のポニョ」宮崎 駿)

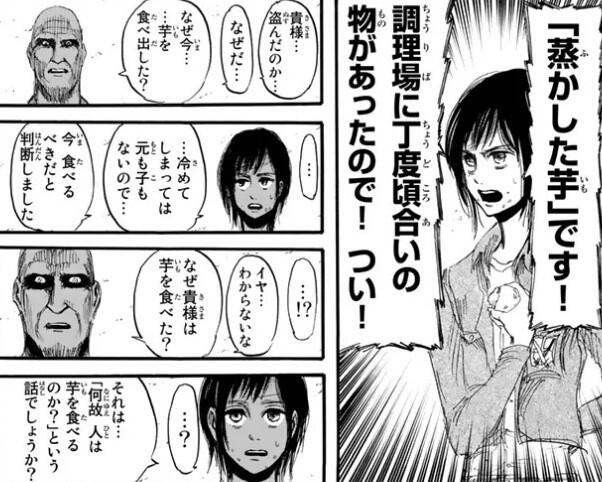

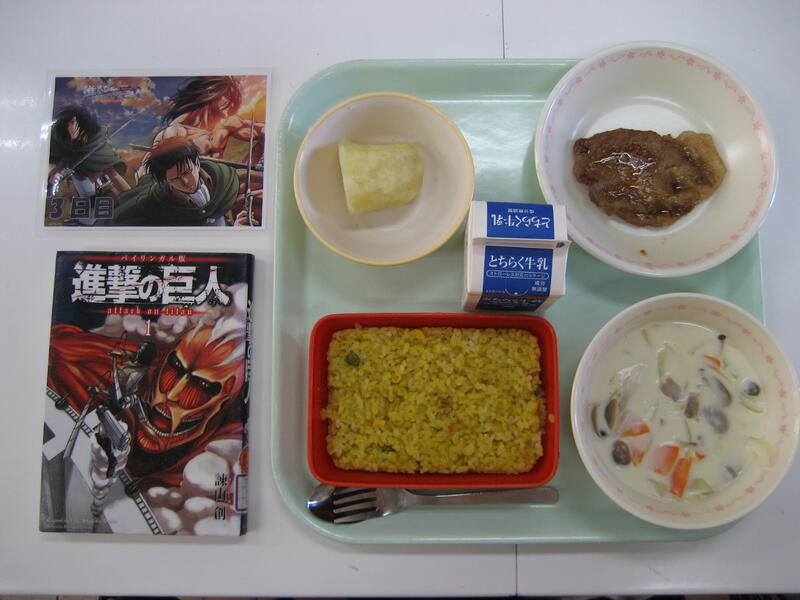

読書週間~図書コラボ給食③~

図書コラボ給食3日目は、『進撃の巨人』より「サシャの蒸かしいも」が登場しました。

約100年前、世界に突然として巨人が現れ、巨人から身を守るため、人類は巨大な壁をつくり、その内側で生活することになります。壁の内側に巨人が侵入してくることはなく、人類は約100年間平和に暮らしていました。しかしある日突然、巨人により壁が破壊されます。平和な生活を奪われた人類は、巨人からこの世界を取り戻すために立ち上がるというお話です。

自由奔放で並外れた食い意地の持ち主であるサシャは、104期訓練兵団の入団時にキース教官の厳しい扱いに新人一同が震え上がる中、ただ一人直立不動の敬礼に近い姿で立ちつつ、調理場から盗んだ蒸かしいもをムシャムシャと食べ続け、教官に咎められても話題をすり替え、開き直っていたという場面に、「サシャの蒸かしいも」が登場します。

(引用「進撃の巨人」諫山 創)

サシャはどんな気持ちでこの蒸かしいもを食べたのか。もう本を読むしかないですね。今日も美味しくいただきました。ごちそうさまでした。

読書週間~図書コラボ給食②~

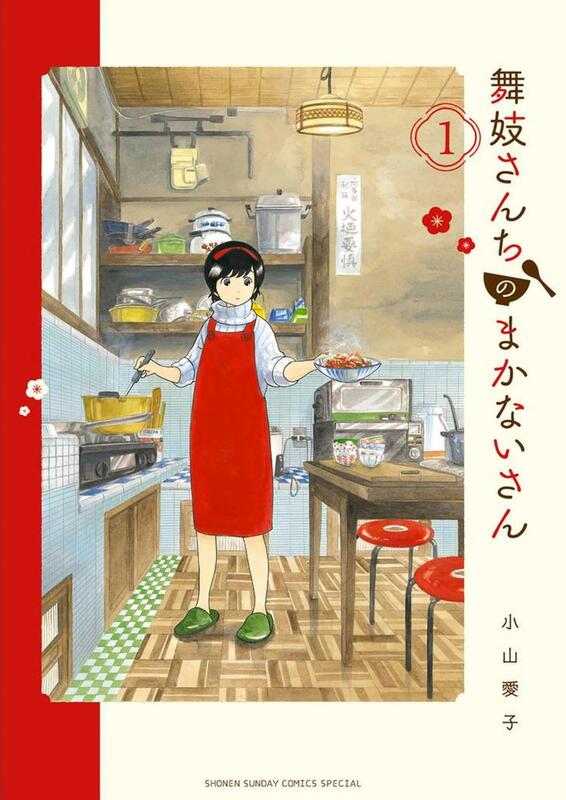

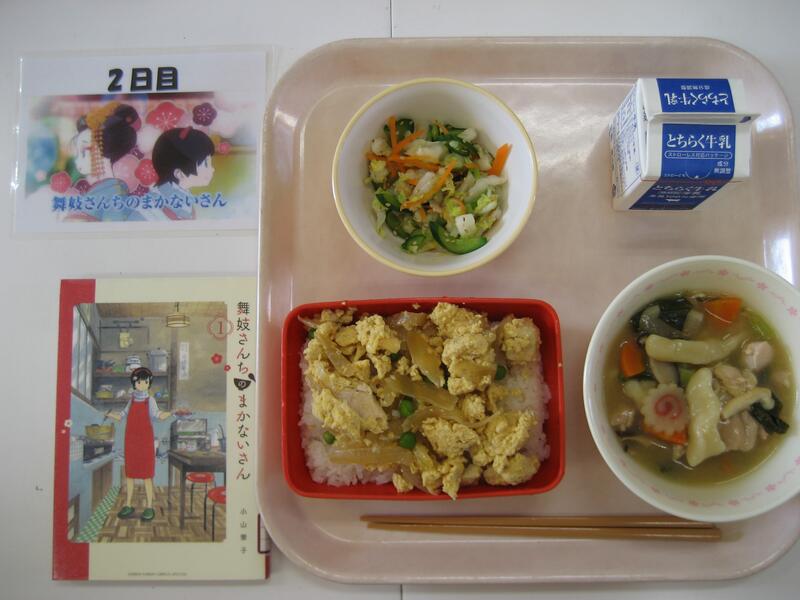

図書コラボ給食2日目は、『舞子さんちのまかないさん』より「親子丼」が登場しました。

祇園の舞妓さんになることを夢見て、親友のすみれと共に故郷の青森を離れ、京都へやってきたキヨ。舞妓さんたちが共同で生活する屋形に住み込み、鼓や舞などの稽古に励んでいたキヨだが、舞妓に向いていないから青森へ帰るようにと言われてしまう。気落ちするキヨだが、ある日、みんなのために作った親子丼が評判に。毎日のご飯を用意する「まかないさん」として、屋形で働くことになる。一方すみれは、京舞の才能を発揮し、100年に一人の逸材として、由緒ある祇園の花街で名を馳せていく、キヨとすみれを中心としたお話です。

(引用「舞妓さんちのまかないさん」小山愛子)

この親子丼がキヨの人生を変える一杯だったんだなとしみじみ考えながら美味しくいただきました。ごちそうさまでした。

読書週間~読み聞かせ~

読書週間といえば、毎年、壬生町立図書館読書ボランティア「おはなしアライグマ」の皆様による読み聞かせを実施しています。今年度も27~29日の3日間お世話になっています。

小さい頃に読み聞かせをしてもらったことが懐かしく思い出される生徒も多いことでしょう。話に引き込まれ、みんな真剣な表情で聞いています。本当にあっという間の20分間です。

残り1日、宜しくお願い致します。明日の朝が楽しみです。

読書週間~図書コラボ給食①~

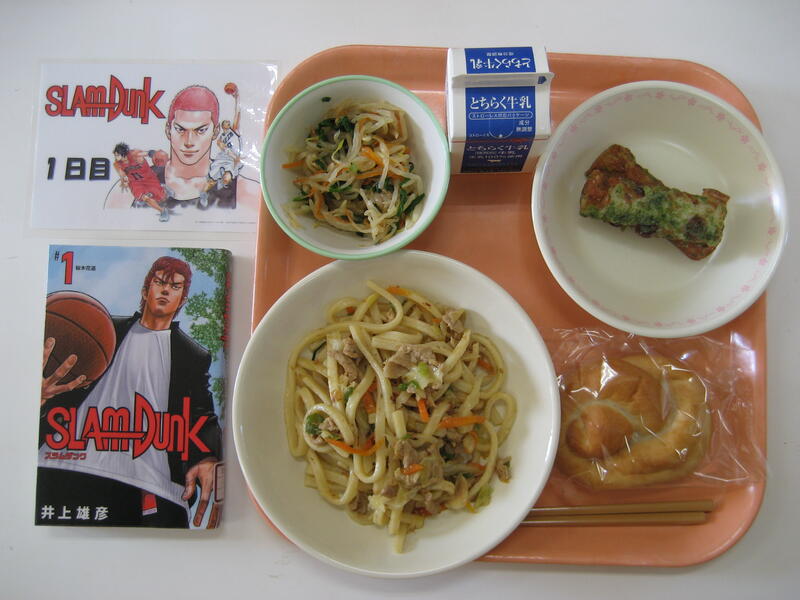

読書週間の企画の1つに、図書コラボ給食があります。これは、本に出てくる料理を再現し、給食に登場させるワクワクが止まらない、毎年楽しみな企画です。

1日目は、『スラムダンク』より「焼うどん」が登場しました。

この焼うどんは、主人公の桜木花道が所属する湘北高校バスケットボール部員がテストの追試験のために、みんなで家に泊まって勉強している際に、キャプテン赤木の妹である晴子さんが夜食として作ってくれたものです。

(引用「スラムダンク」井上雄彦)

桜木花道はこの焼うどんを食べて勉強頑張ったんだなと感じながら、美味しくいただきました。ごちそうさまでした。

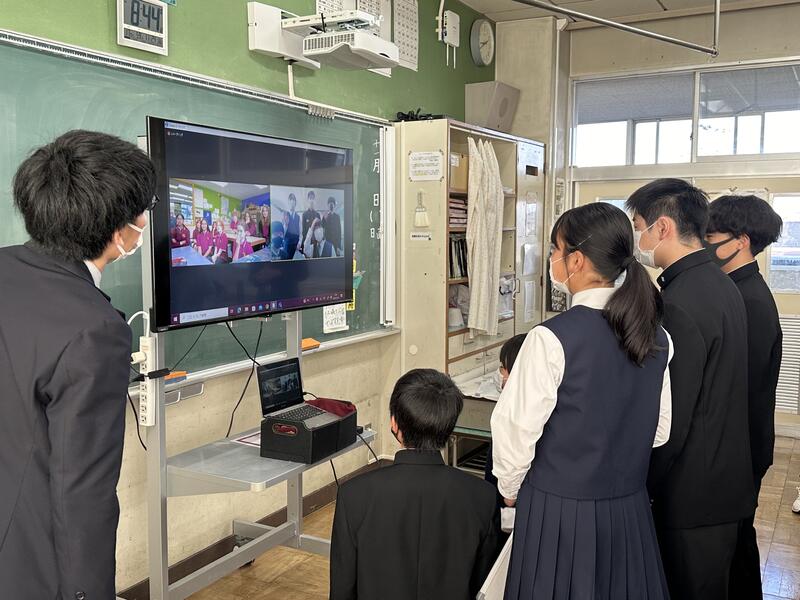

ニュージーランドと交流授業☆彡

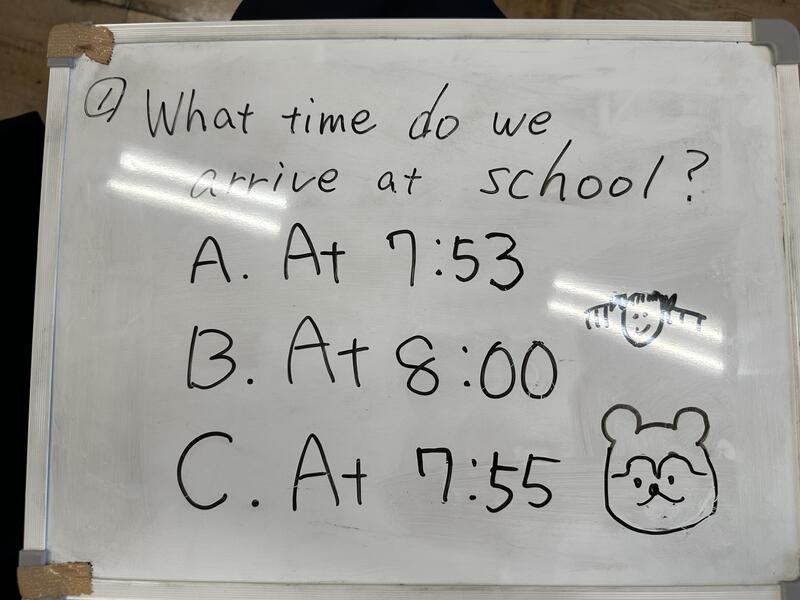

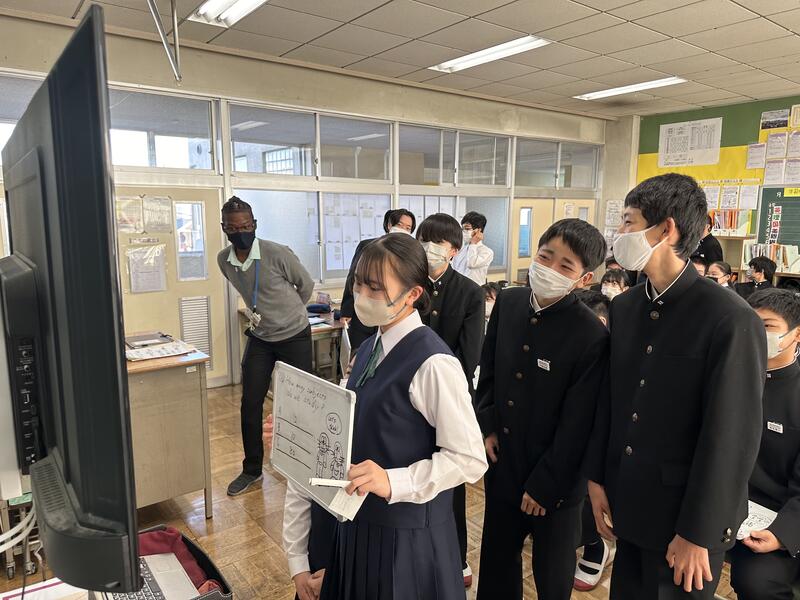

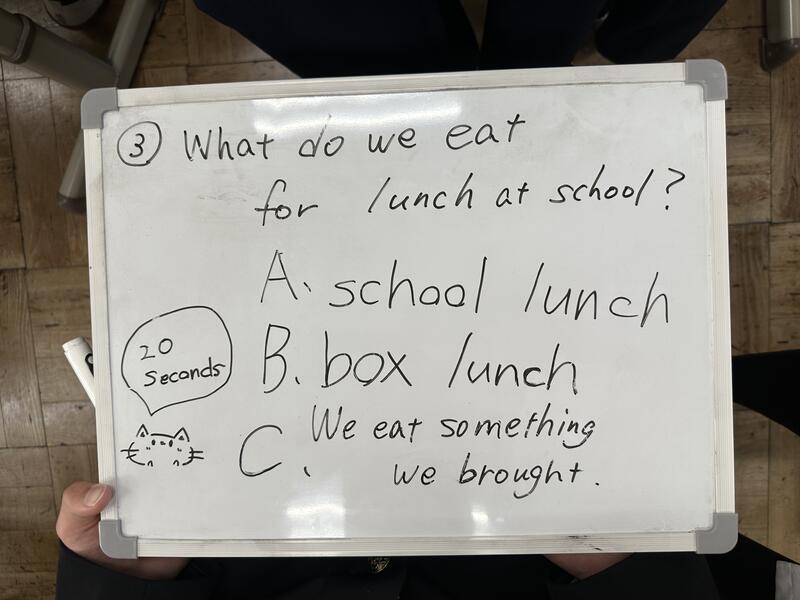

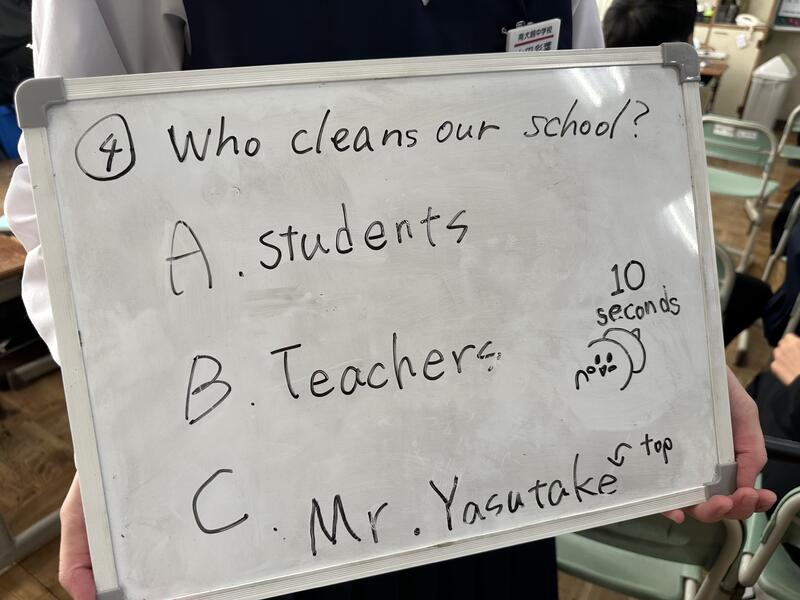

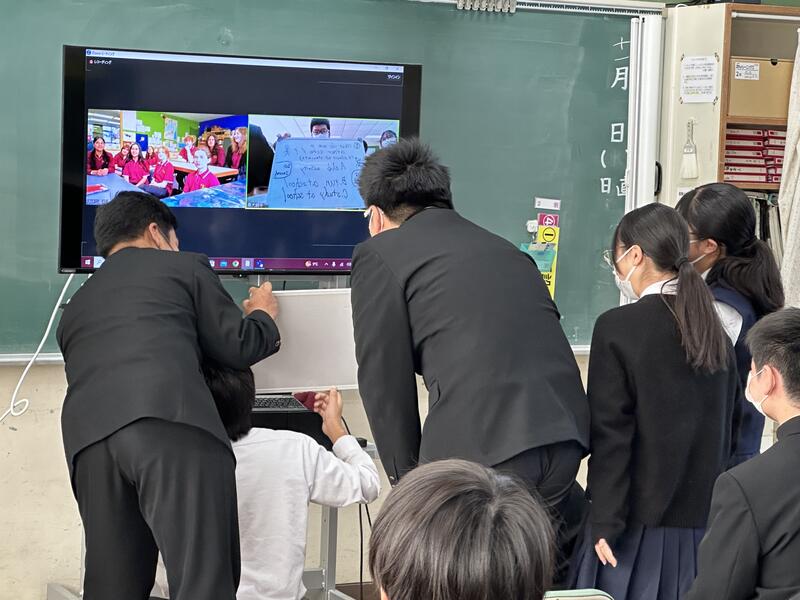

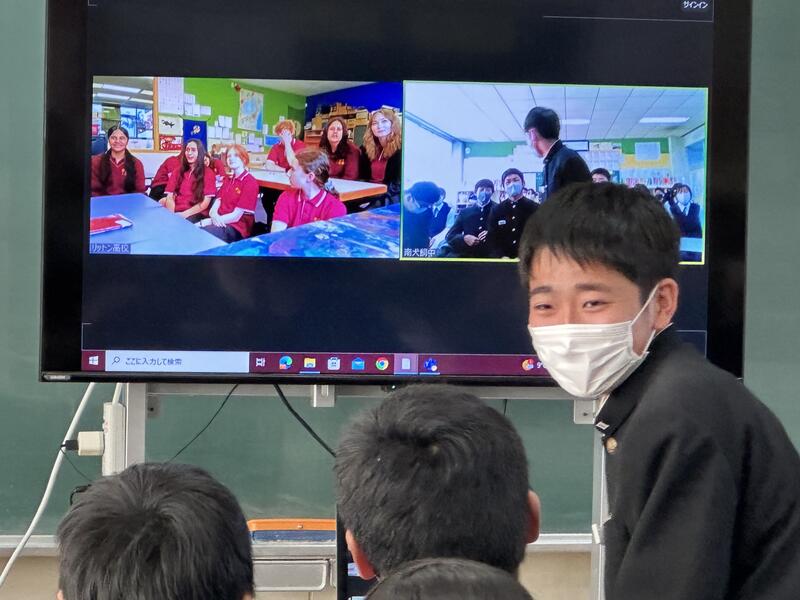

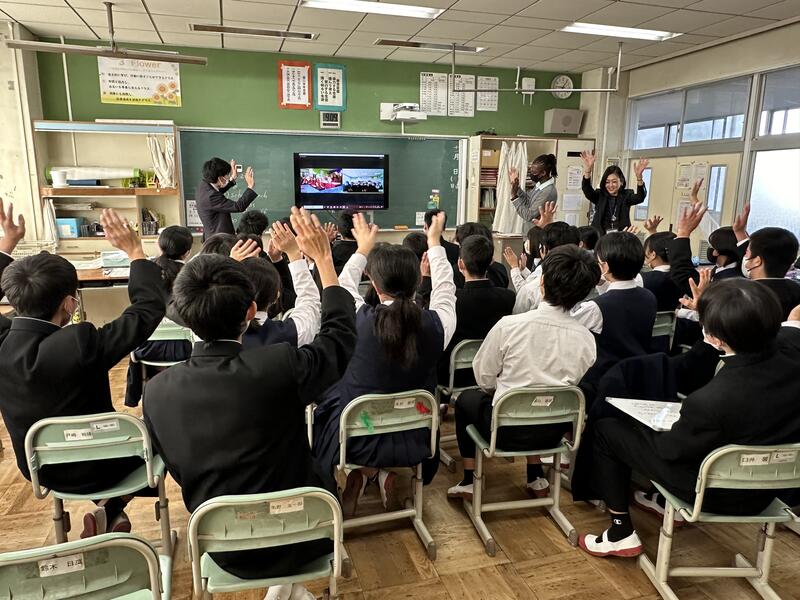

11月24日(金)2年3組とニュージーランドの中高一貫校とのオンライン交流授業が行われました。映像が映ると、子どもたちは「わ~」と喜びの声がもれました。教室のレイアウトから制服に至るまで、文化の違いが一目瞭然!!

事前に準備しておいたクイズは、給食や清掃のことなど日本の学校では当たり前なことですが、海外の生徒には斬新かもしれない内容でした。この事業のねらいは、相互の文化交流、異文化理解です。ねらいに沿ったクイズで学校生活を紹介する子どもたちの表情は、少しはにかみながらも誇らしげでした。

後半は、ニュージーランドの生徒からの質問に答える番です。日本語を学習している生徒たちは、「質問があります。音楽を聴きますか?」「好きなことは何ですか?」「嫌いなものは何ですか?」と流暢に問いかけてくれました。本校の子たちは、ゆっくりと、優しい日本語で答えていました。

20年前では考えられなかった架け橋がそこにありました。距離という制約を超えてコミュニケーションが可能になった今、多様な言語・多様な文化を受け入れ、理解することこそが幸せの一歩目なのでしょう。

ダイバーシティーお台場では、建物の中に授乳室や礼拝室など、多様な人々への配慮がなされた空間が広がっています。この教育活動が、そういった多様性を認め、互いの幸せを尊重できる価値観の基盤になってくれることを祈ります。

来週は1年生、3年生のクラスでも実施いたします。取り組みをご提案してくださったジョイトーク様、ありがとうございました。

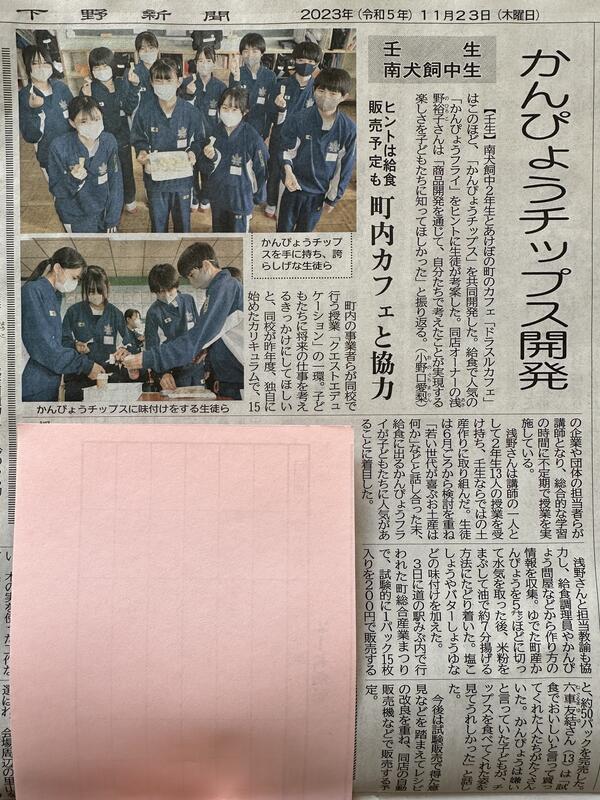

「かんぴょうチップス」いかがですか?

11月23日(木)の下野新聞に、クエストエデュケーションでドラスルカフェとコラボした「かんぴょうチップス」の記事が掲載されました。

代表生徒の2人が11月3日(金)壬生町総合産業まつりに参加し、試食していただいたり、ネーミングの投票をしていただいたり、今後へ向けての市場調査を行いました。

11月24日(金)お昼の放送でインタビューに答えてくれました。ハッピーボックスに掲載しましたので、ぜひご一読ください。この後もカリカリ触感を出すための試作を続けていくそうです。成功を祈ります!!

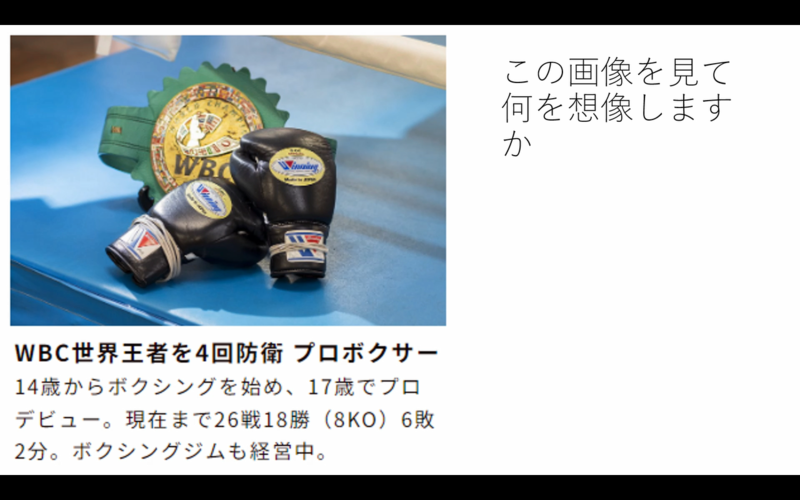

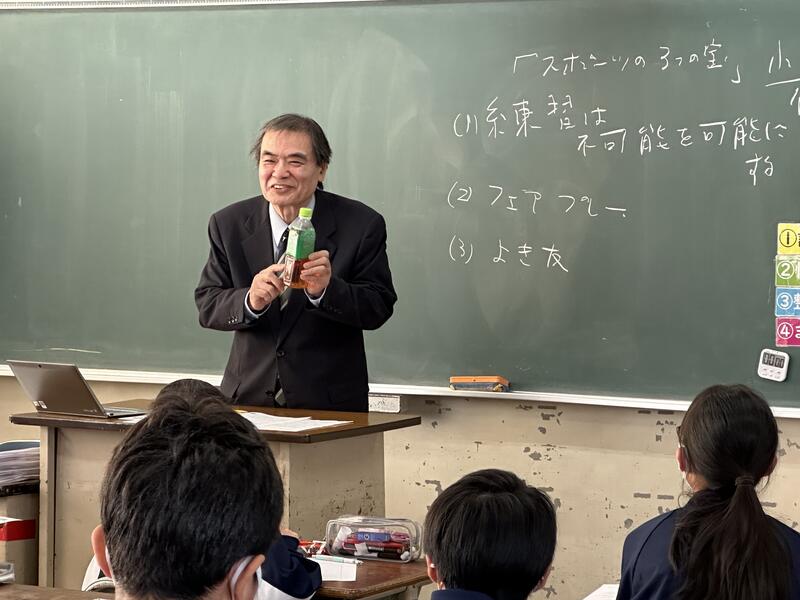

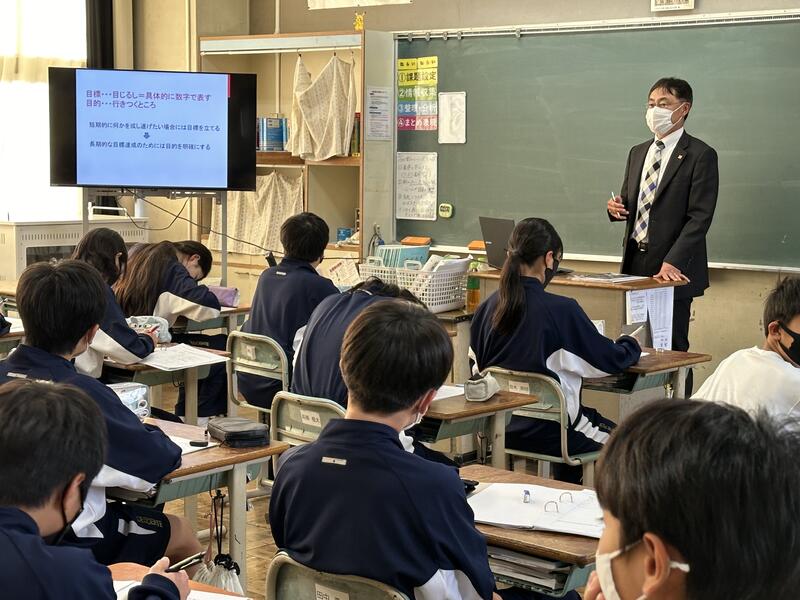

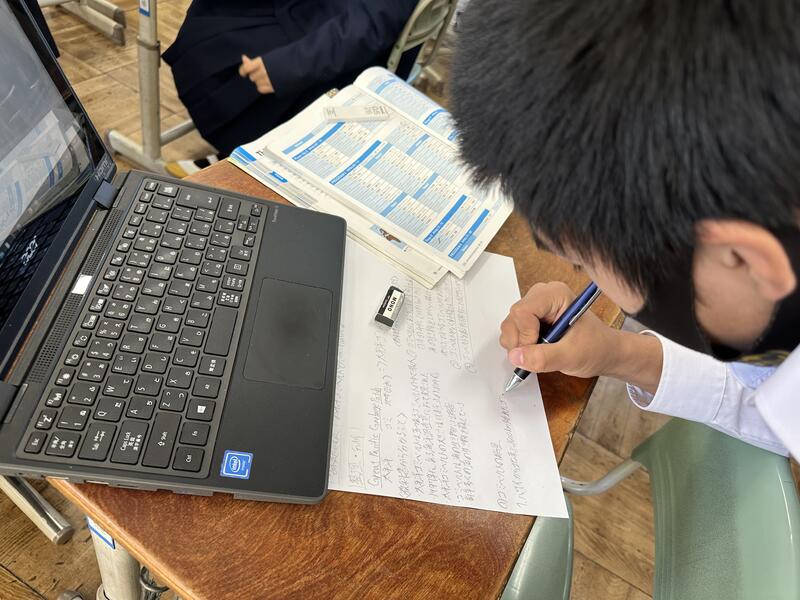

第1学年 職業人講話「夢の実現に向けて」

11月24日(金)社会の様々な職業についての視野を広め、将来に対する夢や憧れを抱いて、その実現に向けて努力する態度を育てることをねらいとして、企業にお勤めの方6名にお越しいただき、お話を伺いました。

なぜその仕事をしたいと思ったのか、企業のコンセプトや仕事の内容など、楽しく・詳しく説明していただきました。子どもたちは食い入るように話を聴き、たくさんのことをメモしていました。

「働くって楽しそう」そんな気持ちが沸いてくるような話に、自分の将来について考えを広げていく、そんな子どもたちの表情が印象的でした。「仕事のやりがいは?」の質問に「人の役に立つことがこんなにも素晴らしいこなんだって感じています。」「人の心を動かすことができるって素敵じゃないですか」などなど答えてくださいました。興味がもっともっと高まる感覚を味わえた時間でした。

広告会社の方は「どう共感してもらえるか」「僕たちの仕事で商品を口にした人が『幸せだったな。明日も頑張ろう』って思ってもらえるのが一番です」とおっしゃっていました。本校のビジョン「幸せな時間づくりを応援します」に通ずるお話に、胸が熱くなりました。

お忙しい中、時間をつくり遠方からお越しいただいたこと、子どもたちに分かりやすいお話になるように準備をしていただけたこと、そして何より熱いお話をいただけたこと、心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

体育館の空調が整いました

本日11月23日(木)旧体育館・新体育館のスポットクーラーを稼働するための変電設備が整い、使用可能になりました。温暖化で夏場の熱中症が心配され、体育や部活の活動時間帯に制約がありましたが、夏でも安心して活動することができるようになります。子どもたちが安心して幸せな学校生活が送れるよう、施設設備を改善していただき、心から感謝申し上げます。ありがとうございます。大切に利用させていただきます。

また、本日から各教室に備え付けの超短焦点プロジェクターの設置工事が始まりました。授業がまた一歩前進しそうです。

2学期末テスト(2日目)

11月21日(火)、2学期末テストの2日目を実施しました。

昨日も遅くまで勉強していたのか、少し眠そうな表情で登校してくる生徒が多い印象でしたが、クラスに入ると元気いっぱいでした。3校時目まで一生懸命にテストと向き合い、2学期末テストが終了しました。

テスト後はやり切った達成感が味わえたようです。お疲れ様でした!

3年生は来週にも実力テストがあります。次のテストに向けて粘り強く頑張ってください。

1,2年生は今日から部活動再開でした。日暮れが早くなり、活動時間は短いですが、その中で時間を大事に活動している様子があります。この冬をどのように活動していくかによって成長の度合いが変わっていきます。寒さに負けず熱く燃えていきましょう!

2学期末テスト(1日目)

11月20日(月)、2学期末テストを実施しました。

朝から黙々と勉強し、テストに向かう表情は真剣そのものです。

2学期の始業式には、校長から「学力は今から3か月後に成果が表れると言われます。」という話がありました。9月から数えてその3か月が経とうとしています。生徒の皆さんが2学期に頑張った成果が発揮される時です。

明日は2日目となります。最後まで頑張ってほしいです。

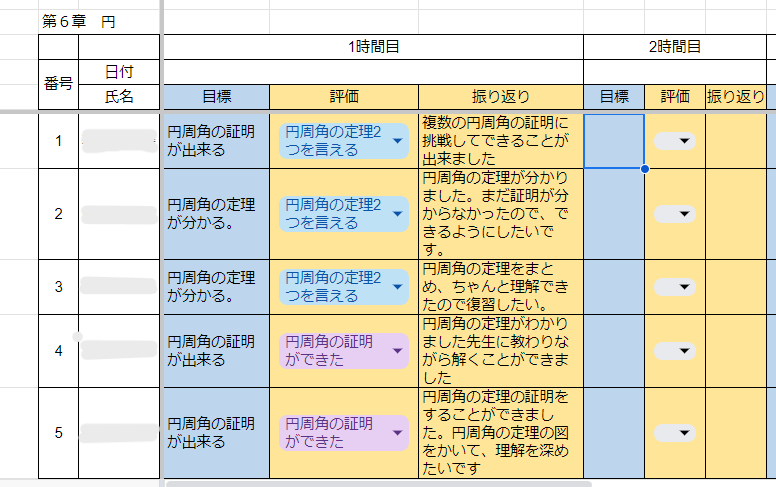

教科書を読み取る力

東ロボくんの開発者:新井紀子氏の著書に「AIと教科書が読めない子どもたち」「AIに負けない子どもを育てる」があります。その中で、AIが苦手とする読解力を身に付けるにはどうしたらよいのか、基礎的・汎用的読解力を身に付ける重要性を述べています。

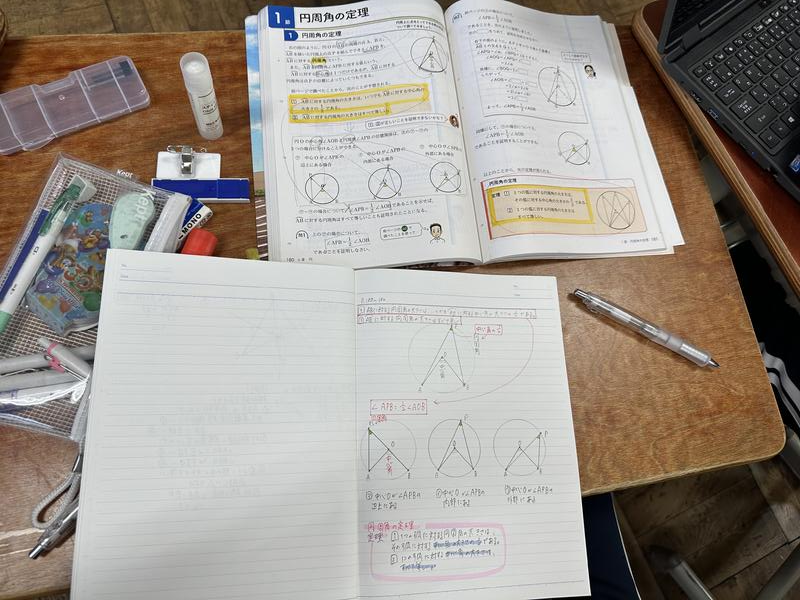

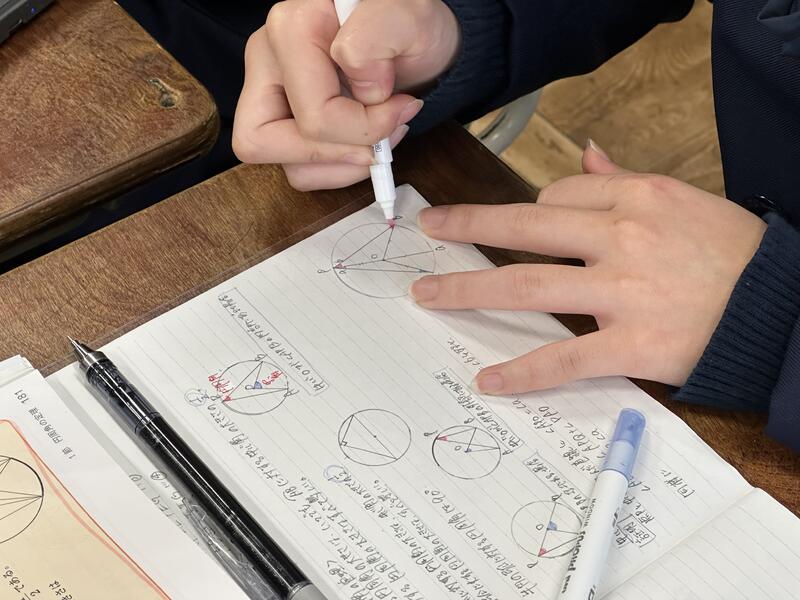

教科書の読み取り方を、各教科で挑戦しています。数学でも、説明されている文章の重要語句が図のどこを指しているのか、文章で表現されている内容を表している式はどれなのかを線でつなぎ整理することに挑戦しました。

初めてなので、先生と一緒にやってみる?友達と確認しながらやってみる?一人でやってみたい?って、自分で決めてスタート。不安そうにしていた子どもたちですが、手順が分かるとそれぞれのペースで読み進め、ノートにまとめ始めました。図の中の同じ大きさの角に色を付けて理解しながら、定理の証明を書き始めます。もちろん、根拠となるのは今まで学習してきた図形の性質。「先生これであってますか?」「あれ?これおかしいですよね」「先生ヒントください。」と確認する声がたくさん上がってきました。自分で目標を決めて、3種類の証明すべてに挑戦する粘り強い姿も見られました。「3つ目は教科書にヒントの図が書いてあるよ~」「ん~~?補助線引く・・・」この後、3つの証明はそれぞれクラスルームにアップされ、各自で終わり次第、確認します。

急かされずに進められることが安心感につながったようです。「いつもより時間が短く感じた」と達成感に満ちた表情がそこにありました。

「三角形の外角の性質が証明でよく使えることが分かった。」「教科書を見ながら、友達と協力して定理をまとめることができました。まだ証明が二つ残っているので頑張りたいです。」「円周角の定理を理解できたが、証明するのが難しいのでもっと学びたいと思った」と、振り返りに入力していました。

「高校生になる前に数学の教科書の読み取り方ができるようにしよう」との声掛けに、前向きに取り組みはじめた子どもたちの可能性に期待が高まります。

ハッピーボックスのお知らせ♬

お昼の放送をハッピーボックスに掲載しました。ご一読ください。

みぶバンドフェスタ【3年生演奏】(←お子様のアカウントでご覧になれます。)

ディズニーメドレーでたくさん盛り上がったフェスタでしたが、本日11月18日はミッキーとミニーの誕生日だそうですよ

頑張れ犬中生!!

11月17日(金)今日から2学期末テストに向けて部活動停止期間に入りました。期末テストはその学期の学びを確かめる大切なテストです。1年生は1学期末、2学期中間テストを経験し、中学校の定期テストへの対応ができるようになってきました。なにより、計画的に各教科のワークを進めている姿があります。3年生は休み時間を使って疑問点を教え合いながら勉強しています。定期テストに向けてどのように勉強に取り組むかが、定期テストというものの価値を高めていきます。テストまでの過程が大切です。2学期末テストまであと3日。最後まで諦めず頑張る犬中生を応援します。ファイトだ!犬中生!!

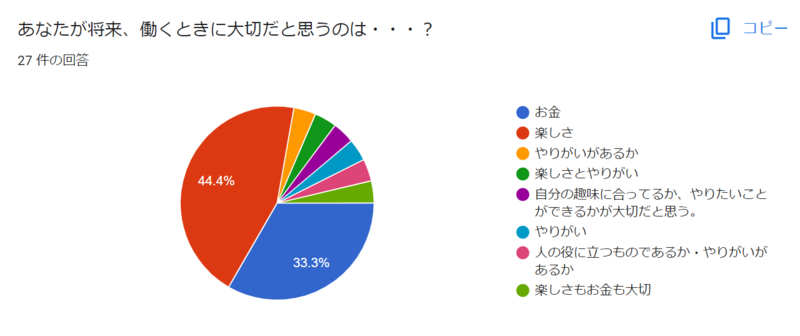

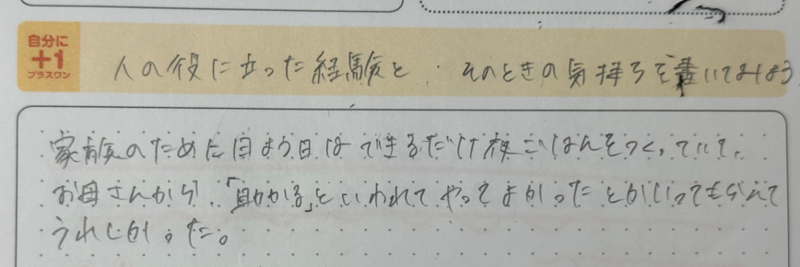

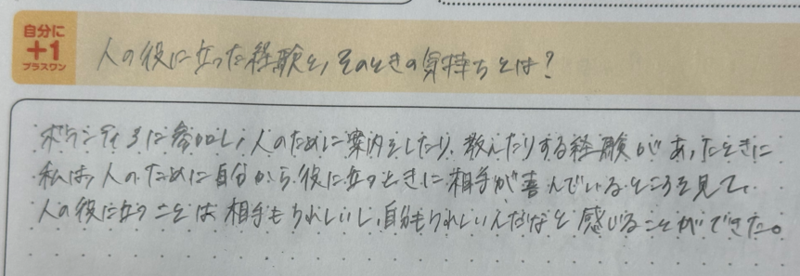

道徳研究授業

11月15日(水)、道徳の研究授業を行いました。

道徳科の目標は「よりよく生きるための基盤となる道徳性を養うため、道徳的諸価値についての理解を基に、自己を見つめ、物事を広い視野から多面的・多角的に考え、人間としての生き方についての考えを深める学習を通して、道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てる」です。

道徳性とは人間としてよりよく生きようとする人格的特性であり、道徳性を構成する諸様相である【道徳的判断力】【道徳的心情】【道徳的実践意欲と態度】を養うことが大切です。

また、道徳的諸価値とは、「よりよく生きるために必要とされるものであり、人間としての在り方や生き方の礎となるもの。」です。道徳的諸価値は、以下の3つです。

①【価値理解】道徳的価値のよさ、素晴らしさ、人間としてよりよく生きる上で大切なことを理解する。

②【人間理解】道徳的価値の実現の難しさ 、大切であると分かっていてもなかなか実現することができない人間の弱さを理解する。

③【他者理解】 道徳的価値観の多様さ、道徳的価値を実現したりできなかったりする場合の考え方、感じ方は多様であることを理解する。

本日の教材は「あるレジ打ちの女性」でした。何をしても続かない女性が、レジ打ちの仕事を始め、次第に仕事をすることの喜びに気づき始めると言ったお話です。内容項目は【勤労】であり、ねらいは「自分の考え方次第で仕事の素晴らしさが見いだせることを理解し、将来、自分の能力や個性を生かした働き方をしようとする心情を深める」でした。つまり、【道徳的心情】を養うことが今日の授業のねらいであるということです。

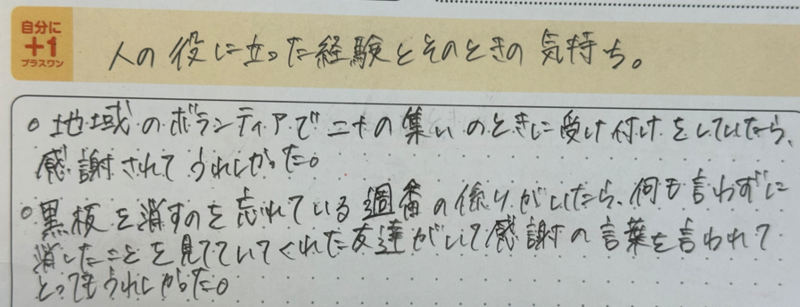

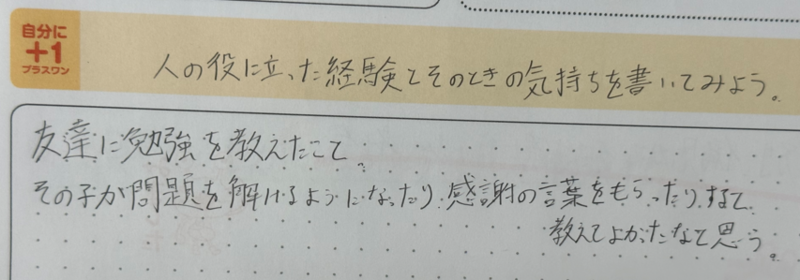

道徳科の授業は、「自己を見つめる」ところから始まります。これまでの自分の経験やそのときの考え方、感じ方と照らし合わせながら考えを深めます。今回は事前に働くことについて生徒アンケートをとり、お金や楽しさを重視して考えているという意見が多くありました。このことから、自分自身の働くことへの意識を見つめました。

次は「物事を広い視野から多面的・多角的に考える」ことです。物事を一面的に捉えるのではなく、生徒自らが道徳的価値の理解に基づき考え、様々な視点から物事を見つめて、主体的に話し合う場面です。この議論が、道徳性を深めていきます。「レジ打ちの女性が泣き崩れたのは、どんな気持ちだったからだろうか」と登場人物の心情を考えました。生徒は、「人から頼られたから」「自分の成長に感動」「誰かのために働くことを感じた」「必要とされる存在と思えた」など様々な視点で考えていました。

授業の最後は「自己の生き方についての考えを深める」ことが大切です。自己の生き方と照らし合わせて考え、道徳的価値を自分との関わりで深めたり、自分や他者の経験や感じ方・考え方と重ねながら、道徳的価値について自分の考えを発展させたりしていきます。そのことによって、道徳的価値の主体的な自覚が育っていくのです。まず、今まで自分が人の役に立った経験とその時の気持ちを振り返りました。

そして最後は、今日の授業で考えたことをチャットに打ち込みました。

「仕事はお金や自分の利益だけでなく、誰かのために働いてやりがいを感じられるものの方がいいと思いました。」

「誰かの役に立つことを楽しいと感じることは、自分の幸せにも繋がっていると感じました。」

「最初は自分がやりたいことや、やってみたいことことをやればいいと思ったけれど、誰かのために働くことはそれ以上に〝やりたい!“と思えるのだなと思いました。」

などと書いていました。授業の始まりと 終わりでは、働くことへの心情の変化が読み取れました。

道徳科の授業は、答えが1つではない道徳的な課題を、一人一人の生徒が自分自身の問題として捉え、向き合う「考え・議論する道徳」へと変容しています。

今年度、栃木県教育委員会義務教育課の先生、下都賀教育事務所の先生、壬生町教育委員会の先生方が道徳教育応援チームとして、本校の道徳教育を支えてくださいました。本当にありがとうございました。

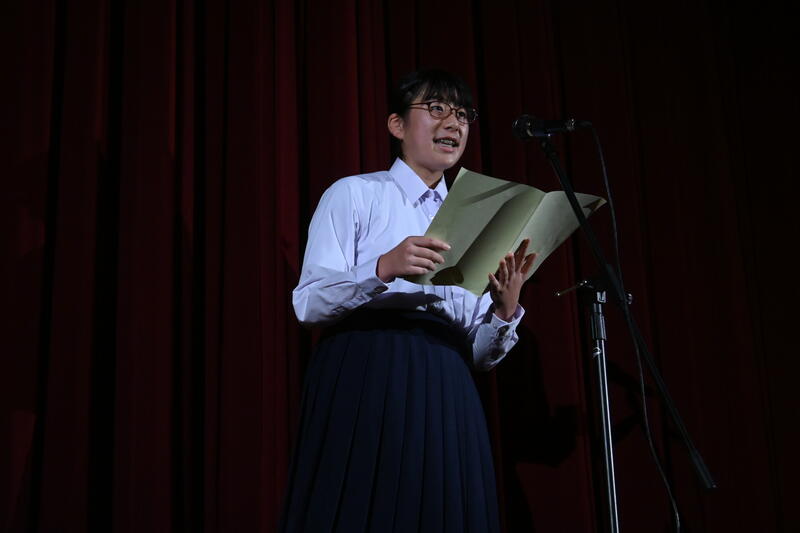

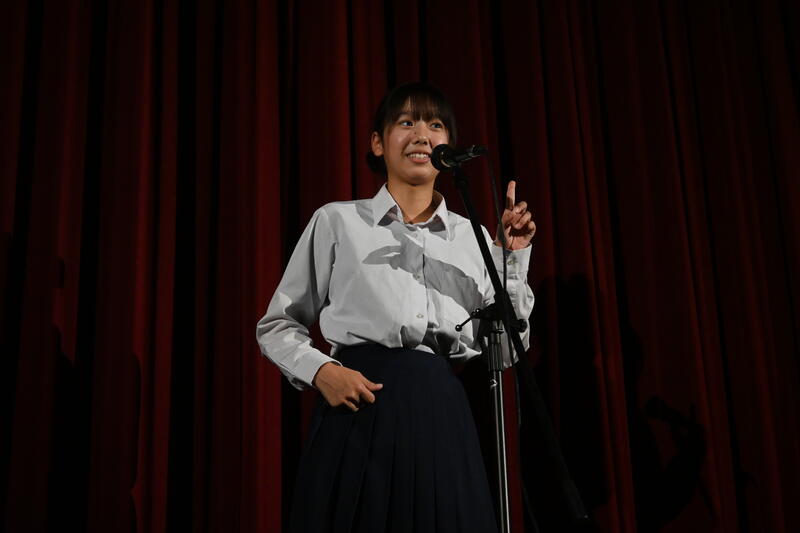

第2回 壬生藩校学習館祭り

11月12日(日)城址公園ホールにて、2021年に開催された全国藩校サミットの記念大会として「壬生藩校学習館まつり」が行われました。本校から、論語大朗誦に2名・作文発表1名「君子は人の美を成して」・プレゼンコンクール2名「国語『古今和歌集より』・数学『平方根より』」とそれぞれに堂々と素晴らしい発表を魅せてくれました。

藩校とは現在の学校の前進であり、壬生小の前進となる「学習館」という藩校にて、論語を諳んじていたことから、壬生町では小学校教育課程にて論語18章句を諳んじることを目標にしています。中学生になると教科書にも、漢文として「論語」が掲載され、その意味を学習することになります。作文発表の中には「私たちの生活に必要なことを教えてくれるもの」「日常生活の中で大切にすること」「人生の教訓」と口々に発表していました。論語は日本人の道徳観につながるものですね。本校代表者は次のように語りかけました。「君子は人の美を成して」(←お子様のアカウントでご覧になれます)「短所と長所をつながりのないものと捉えるのではなく、見方を変えて長所ととして捉えることで、他人を羨むことや妬むことが減り、・・・ネガティブでマイナス思考だった自分が変化し、自信にもつながりました。・・・現代の様々な情報が交錯する中で、あえて孔子が教え導いてくださった論語に触れることで本来の姿や考えに戻る、悩みや不安を考え直し、新たな自分に出会えると思います。」と。

開会式では、教育長より「渋沢栄一は『論語と算盤』で素晴らしい改革をしてきました。今、壬生町は『論語とICT』で夢と志をもって、変化の激しい社会を逞しく生き抜く力が養われています。」とお話をいただきました。

町長より「逞しく成長した子どもたちが、郷土壬生町ならぬ日本を牽引するような人材になって、多くの人が活躍してほしいと思います」と熱い想いをいただきました。

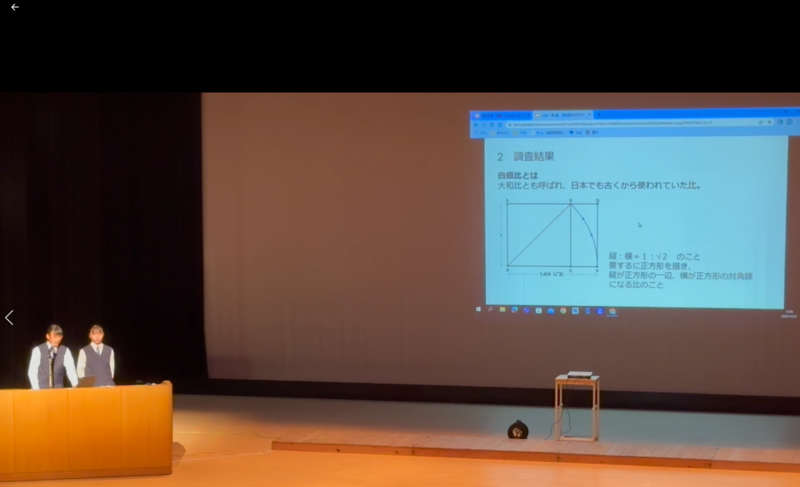

プレゼンコンテストでは、本校代表者3年生の2名が、普段の授業内で行ってきた探究学習をベースに、テンポの良いキレのある発表で、難しい「古今和歌集」と「白銀比」を、とても親近感のあるものとして紹介してくれました。

「むすぶ手の しづくに濁る 山の井の あかでも人に わかれぬるかな」

この和歌は、紀貫之が旅の途中で出会った女性ともっと話がしたかったと詠んだ歌であること。自分で調べたからこそ、詠み手の人物像や背景を理解し、体験を自分がしたかのような感覚が生まれたとまとめていました。

白銀比(1:√2)は何度折っても縦と横の比率が変わりません。そこからの探究により、白銀比が日本最古の建造物である法隆寺や現代の日本を象徴する建造物であるスカイツリーに使われていること、黄金比のキャラクターと比べることで日本人が愛らしいと思う比率であることへ発展させていました。

渋沢栄一の「論語と算盤」ならぬ、南犬飼中の「国語と数学」(←お子様のアカウントでご覧になれます)での発表でした。

学校の普段の教育活動から、このような発表の機会をいただけましたこと、壬生町ロータリークラブ並びに壬生町教育委員会の皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。

避難訓練

11月13日(月)、今年度2回目の避難訓練が行われました。

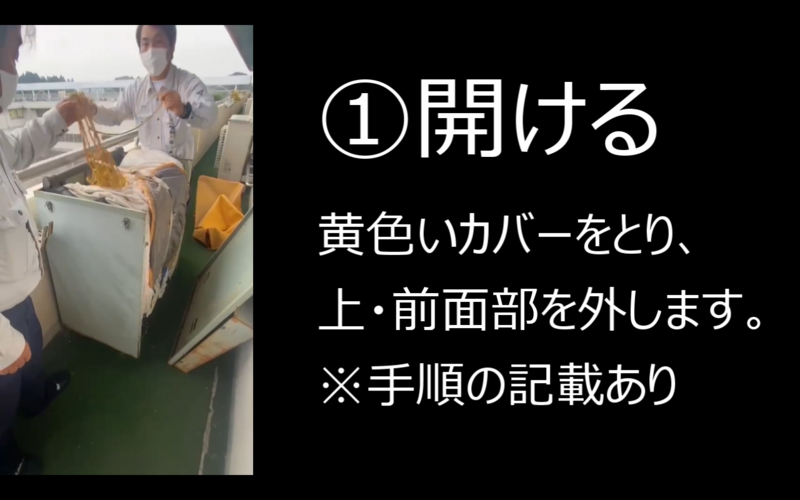

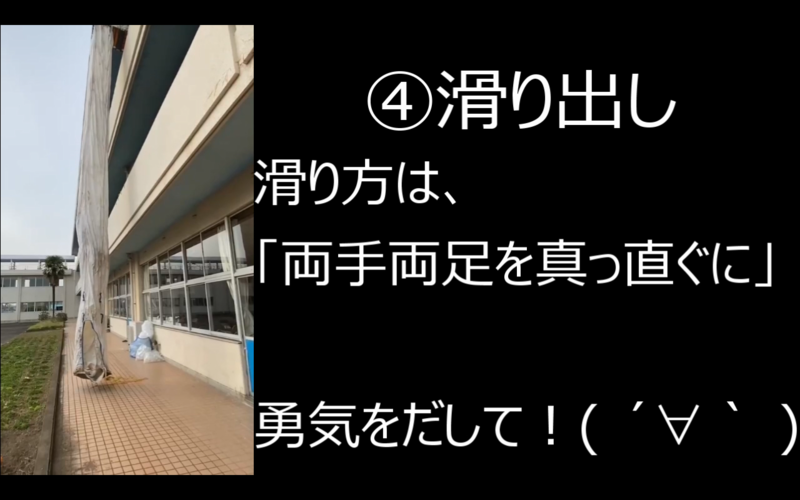

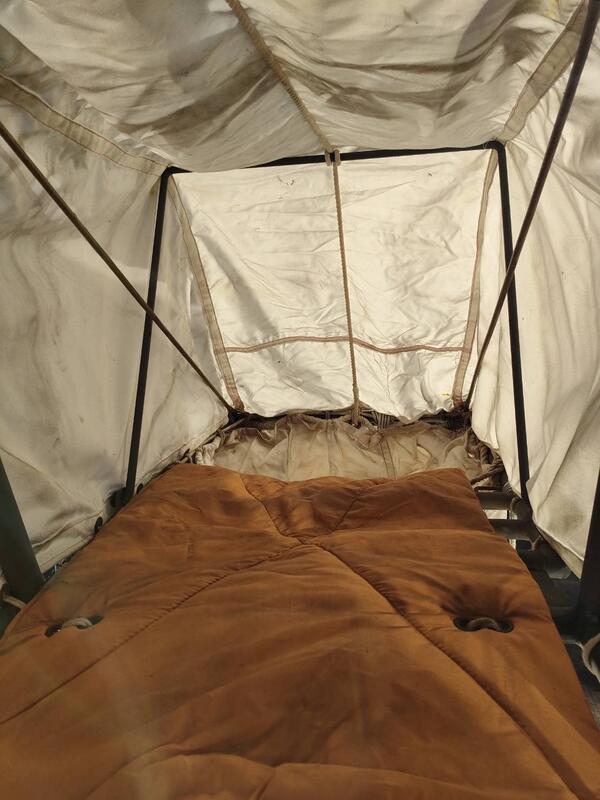

今回は通常の避難訓練に加えて、「消火器・消火栓の使い方」と「垂直式避難袋の使用方法」を理解することを目的に実施しました。

事前に動画を視聴し、使い方を学びました。

火事が起きてしまった際は、まず消火器や消火栓を使って初期消火を行い、すぐに避難を始めます。たとえ火がまわってしまい、3階に取り残されたとしても、垂直式避難袋の使い方を知っていれば、逃げることは可能です。この動画を見た生徒は、「3階に黄色いものがあったのは知っていたが、こんな風に使う物だったとは知らなかった。」「垂直って怖そう…。」など様々な反応がありました。垂直式避難袋の中はらせん状になっているので安全に降りることが可能です。

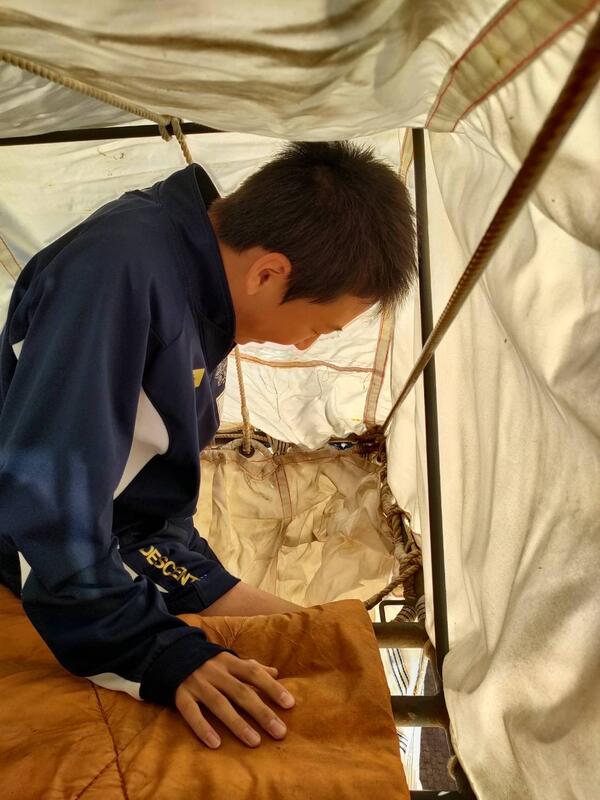

そこで、本日の避難訓練では生徒の代表が実際に垂直式避難袋を使って3階から降りる体験をしました。

体験した生徒は「最初は怖かったけれど、中に入ってしまえば全然怖くなかったです。」と話していました。知識として使い方を知っていることで救える命があります。もしもの時がいつやってくるか分からないということを肝に銘じ、日頃から防災意識を高めてほしいと思います。

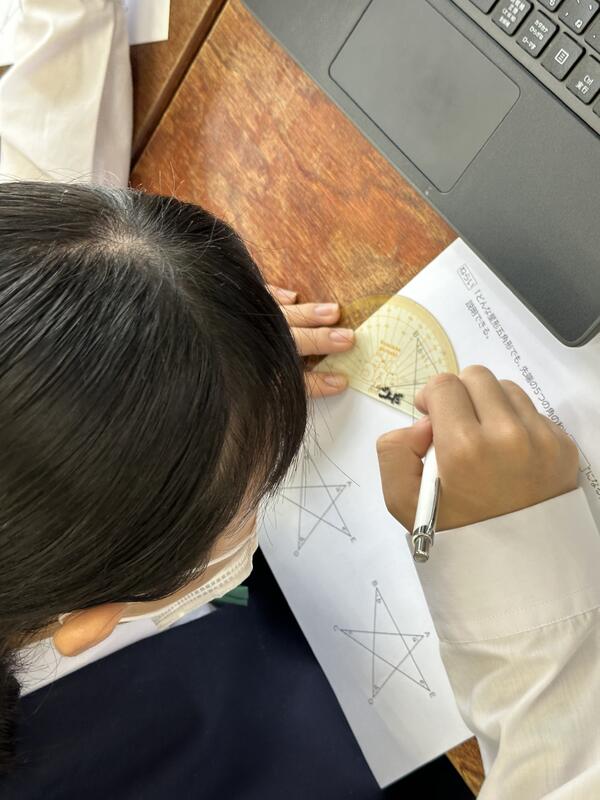

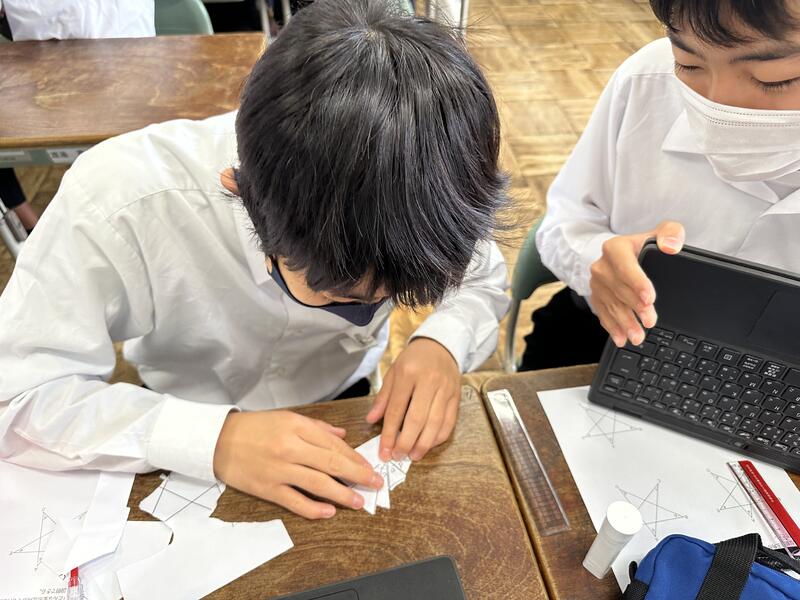

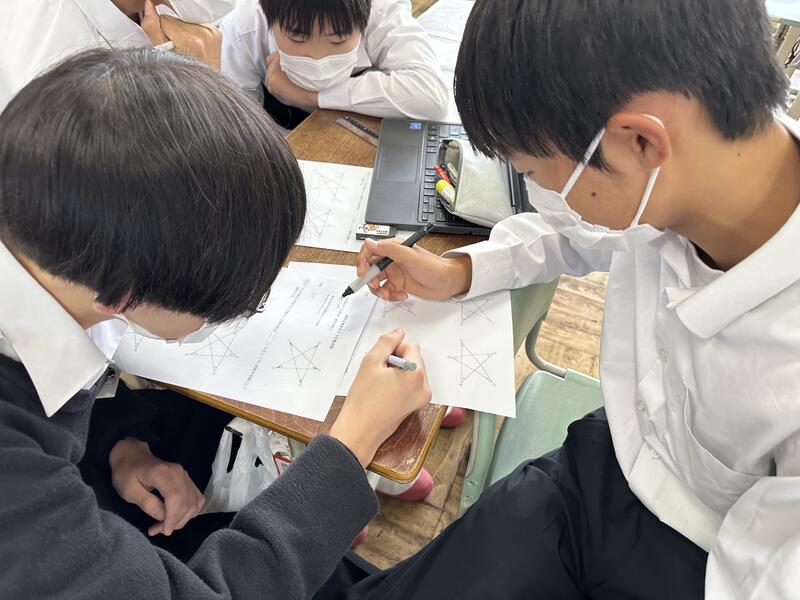

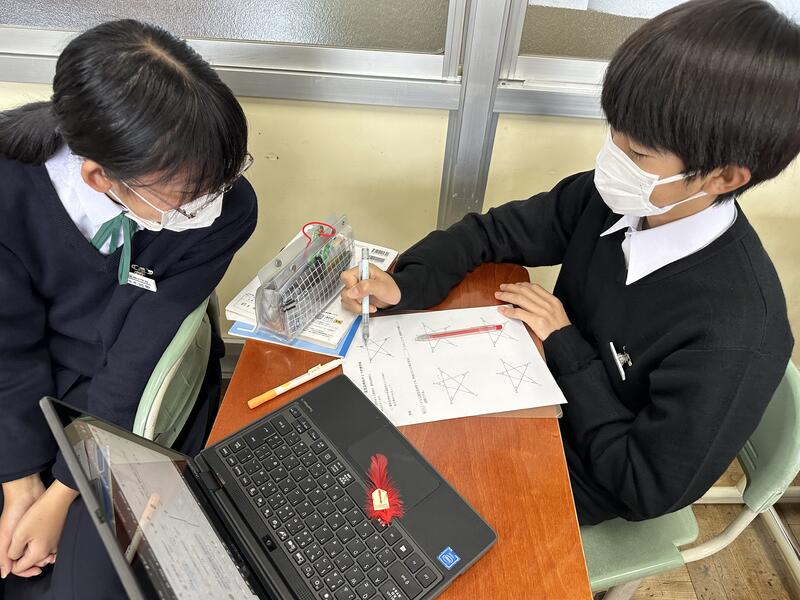

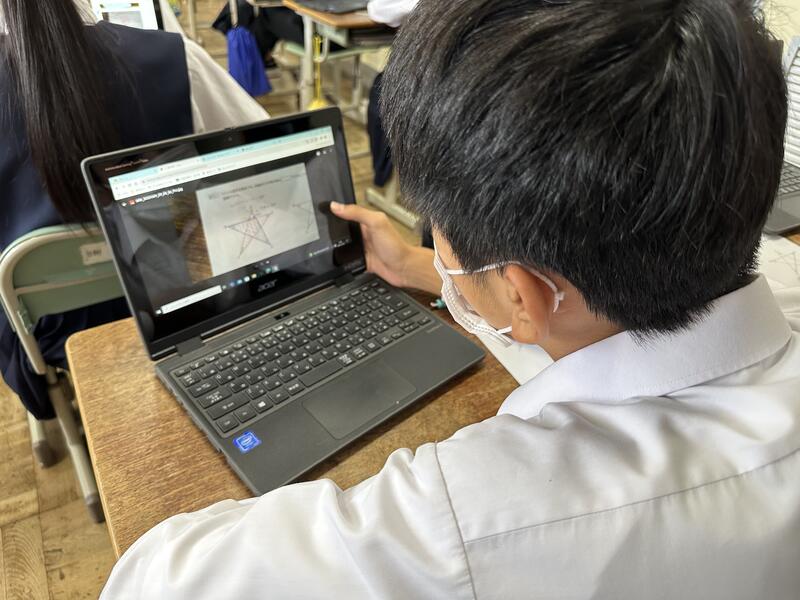

数学「星形五角形の内角の和は?」

2年生数学では、学習した内容を活用して課題に挑戦する授業が展開されていました。「星形五角形の内角の和はいくつになると思う?」という問いかけに、「180°」「360°」「540°」と予想していました。とりあえず、分度器で図って確認する子、紙を切ってくっつける子、図の中にたくさん線を引いてみる子、様々な視点で思考が進んでいました。「真ん中が正五角形ではなくて、どんな星形でもだよ~」と言われて、困ってしまう子もいました。すると・・・チャットに自分のプリントをアップして「助けて~」って。そんな使い方もあるのかと、感心しました。

考えがまとまったらチャットにアップして、みんなで共有します。友だちの画像を見て「なるほど~」「賢すぎ!」とつぶやきながら、自分のプリントに理解したことを書き留めていました。

平行線の同位角・錯角の性質や三角形の外角の性質などを根拠として説明していました。みんなの前で説明するのはちょっとドキドキしますが、説明が終わった後の誇らしげな表情が頼もしいですね。

子どもたちに身に付けてほしい数学的『見方・考え方』とは、「事象を数量や図形及びそれらの関係などに着目して捉え,論理的・統合的・発展的に考えること」です。この論理的というのは、「 帰納的に考えようとする」「順序よく考えようとする」「根拠を明らかにする」こと。統合的というのは、「関連づける」「既習の事柄と結びつける」ということ。発展的というのは、「 適用範囲を広げる」「条件を変える」「新たな視点から捉え直す」ということです。

今回の授業では、論理的に考えることがしっかりとできていました。友だちの意見をよく聴き、汲み取ろうとする姿勢も立派でした。

アップされた考え方を分類したり、ここから「星形七角形・九角形では?」と発展させたりして考えようとする態度も、これから養っていきたいと思います。

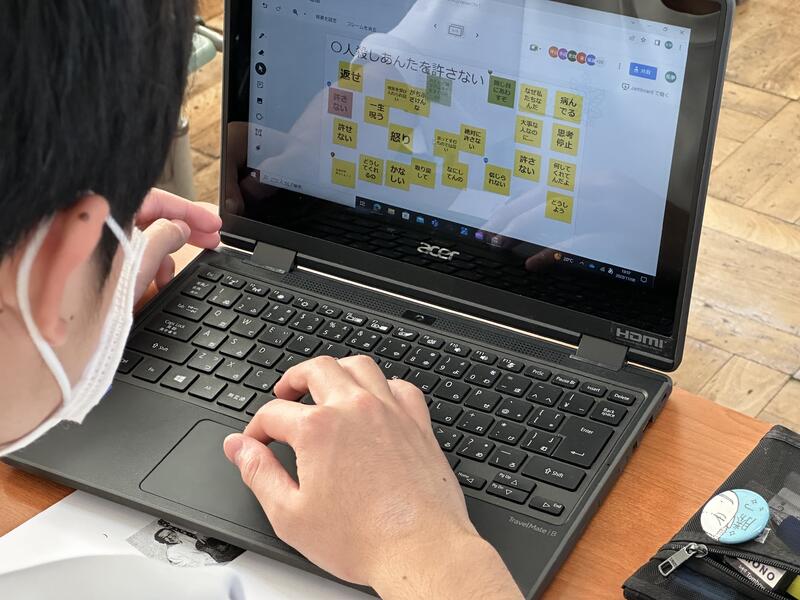

道徳「償い」より

ローテーション道徳が始まりました。本来であれば担任が担う道徳ですが、教員の強みを生かし、探究した資料での授業を各学年で順次実施しています。

ゆく年くる年でお馴染みのさだまさしさんの名曲『償い』を鑑賞し、その歌詞から、子どもたちは思い思いに付箋に書き込み、最愛の人を奪われた悲しみ・怒りといった気持ちに共感するところからスタートしました。

「奥さんから来た手紙の『ありがとう』はどんな想い?」との問いかけに、

「許したわけではないけど、あなたができることはもう十分してくれました」

「あなたが夫を思ってくれ続けていることは伝わりました。」

「あなたが一生懸命はたらいている姿が想像できます。」

「もう十分です。あなたの人生を生きてください。」

とプリントに書き込んでいました。

授業の振り返りには

「失敗をしてしまった時には誠意をもって謝罪することが大切だと思いました。」

「気持ちを込めることが大切なのだと思いました。」

「一生懸命、誠意をもった行動をすれば、相手の気持ちも変わっていくかもしれないから・・・」

と『誠意』というキーワードが多くみられました。そして人間の『寛容さ』にも気づいていました。

さだまさしさんが、「この事実を知って感動したから曲にした」とおっしゃったように、資料自体に力があります。自分が体験したことのない他の人の人生から、子どもたちがしっかりと学び、友だちの感じ方・考え方を踏まえて、自分の道徳観につなげいってほしい、そんな想いが授業者から伝わってきました。

夢と志のある人づくり講演会

11月10日(金)、壬生町教育委員会主催の「夢と志のある人づくり講演会」を実施しました。

壬生町は、江戸時代、壬生藩として徳川将軍の日光礼参の際の宿城として壬生城を中心に栄えました。壬生藩校「学習館」は全国的に見ても早期に創設され、その弟子たちは蘭学とともに論語を学んでいました。現在でも小中学校において論語教育を取り入れ、人としての生き方や心の持ちようを学んでいます。これらの教育の一環として、中学校では郷土や日本、世界の偉人の生き方から夢や志を持って、たくましく生きることの大切さを学ぶ機会として「夢と志のある人づくり講演会」を開催しています。

今年度は「日光東照宮祭神 徳川家康の、夢と志と人づくり・町づくり・国づくり」という題目で、東洋大学の先生による講演会を実施しました。

昨日の学習委員会放送のゲストであった3年生は、「社会の学習が大好きで、特に歴史は奥が深くて楽しい!」と話していました。その生徒に講演会後に話を聞くと、「徳川家康は天ぷらの食べ過ぎで亡くなったという説があるのは知っていましたが、胃がんを患っていたことを始めて知り、色々な説があるのだなと関心が高まりました。僕も家康みたいに時代を切り拓く力を付けたいので、本をたくさん読んで勉強したいです。」と感想を話してくれました。改めて学ぶことの楽しさを感じた講演会だったようです。

壬生町教育委員会の先生方、そして講師を務めてくださった東洋大学の先生、ありがとうございました。

制服検討委員会

11月9日(木)、制服改定における検討委員会を行いました。

初めに生徒会役員から、生徒アンケートをもとに中央委員会で検討をしたジャケットとボトムスの色の提案をしました。検討委員の皆様の承認が得られ、ジャケットは濃紺、ボトムスは紺で進めていくことが決まりました。

また、ボトムスの差し色について提案をしました。生徒アンケートで人気があった青を中心に進めていくことが決まりました。今後は、青を中心に白や紫、赤などの差し色とバランスを考えながら、明石スクールカンパニーの方がサンプルを用意してくださることになっています。そのサンプルをもとに、再度アンケートを行って参ります。

さらに、エンブレムの検討を行いました。事前に生徒全員から募集し、67点のデザイン案が集まりました。その中から中央委員会で精選し、本日の検討委員会にて3点まで絞りました。この3点を明石スクールカンパニーの方がブラッシュアップしてくださいます。それをもとにアンケートを行っていきます。

検討委員のPTA会長様、PTA副会長様、PTA学年委員長様、学校運営協議会長様、そして明石スクールカンパニーの皆様、本日はありがとうございました。次回も宜しくお願い致します。

専門委員会

11月7日(火)、朝はあいにくの雨でした。カッパを着て自転車に乗って登校。雨の日の登校はとても大変です。それでも雨にも負けず、風にも負けず、元気よく登校する姿に、今日も頑張ろう!という力をもらっています。

今日は月に一度の専門委員会の日でした。各委員会ごとに2学期の活動の見直しや、11月、12月の活動内容を検討しました。

福祉委員会では、これから様々な募金活動が行われる予定です。福祉委員長は4月に「今年度は今まで以上に募金活動を行い、社会に貢献したい!」と話していました。一人ひとりは小さな力ですが、みんなが集う学校は力を合わせれば大きな影響力を持っています。ぜひ、皆さんの温かい気持ちを集結して価値ある募金活動を実施してほしいと思います。

図書委員会では、今月に読書週間が予定されています。読書週間に向けて給食時の放送担当者など準備を進めていました。27日から本に出てくる料理が給食メニューに登場します。今から楽しみです!

給食委員会は、給食週間にどんなことを実施するか検討していました。昨年度に行ったことをもとに、さらに充実したものにするために話合いを行っていました。

中央委員会では、各クラスの代議員が、生活の中での課題を見いだし、問題を解決させるためにどのような取組をすれば良いのかを話し合っていました。2学期も後半戦に入っています。より良い学校生活を目指してリーダーとして取り組んでほしいと思います。

学校経営の努力点の重点項目に「主体性を育む生徒会活動の展開」を掲げています。どの委員会も各委員長を中心に、生徒自身が自分事として考え、話合いをしていました。そこには、生徒が主体的に活動している姿がありました。学校は各専門委員会の活動で動いています。この専門委員会の活動を充実させることで、楽しい学校が作られます。これからも楽しい学校を目指して魅力あふれる専門委員会の活動にしてほしいと思います。

壬生バンドフェスタ♬

11月5日(日)壬生町青少年健全育成標語表彰式が城址公園ホールにて行われました。本校から優秀賞1名・奨励賞3名が受賞し、壬生町長様と壬生町青少年健全育成委員会委員長の本校PTA会長様から賞状を授与されました。

優秀賞「気づいてる?心の傷は なおらない」

奨励賞「友達は お金で買えない 宝物」

「メッセージ 送信前に 立ち止まれ」

「壁をつくらず 輪をつくる」

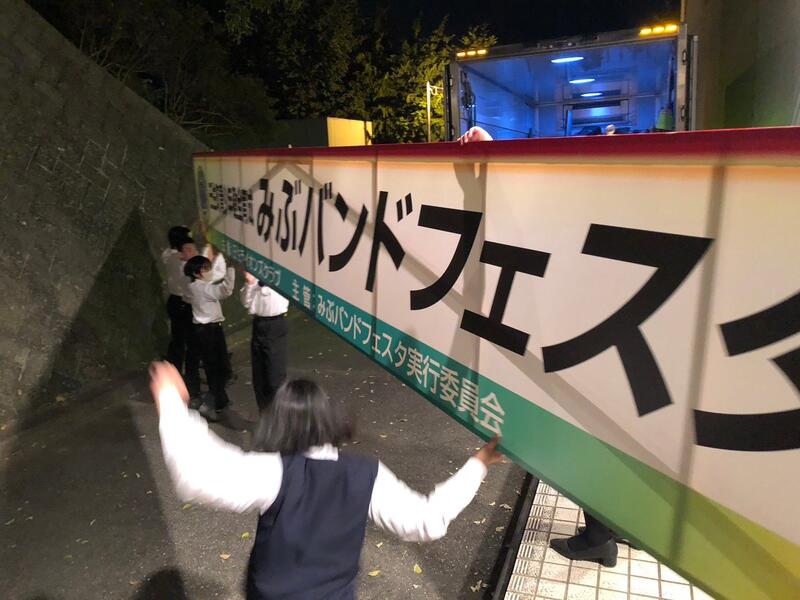

続いて、壬生高校・石橋高校・石橋中学校・壬生中学校と本校吹奏楽部が参加して、第11回みぶバンドフェスタ2023が開かれました。コロナ禍明けの規模を拡大しての開催に、参加した生徒たちから感謝の言葉がたくさん聞かれました。それぞれに個性あふれる演奏で、観客を魅了していました。トリを飾るのは本校吹奏楽部!!

ステージに立ってスポットライトに当たっている時間はほんのわずかです。その何百倍・何千倍もの時間を練習に費やしてきました。楽しいことばかりではありません。思うように音が出せない焦り。ステップが踏めない悔しさ。自分の想いと仲間の想いがすれ違うもどかしさ。様々な想いを経験しながら一つ一つ乗り越えられたのは、そばで寄り添ってくれた先生がいたから。3年生最後のステージに一緒に立ち、指揮を振る先生の姿に向けた子どもたちの感謝の想いが、痛いほど伝わってきて涙がこぼれました。

ジブリメドレー・J-popメドレーと会場を沸かせる曲と、サイリウムを配り観客を楽しませる巧みな演出で魅せた本校のアンコール最後の曲は、1年生から3年生までの全員での南犬飼中らしい「宝島♪」。拍手喝采をいただきました。

最後の音出し・リハーサルはきっとこみ上げてくるものがあったことでしょう。それぞれのパートでどんな言葉をかけてステージに上がったのでしょうか?

技術指導だけでなく、会場準備や片づけ、楽器の運搬もすべて率先して自分たちの手で行う3年生の背中を見て、1・2年生は多くのことを学ばせてもらいました。

3年生、本当にお疲れさまでした。そして、大きな感動をありがとう!!

このような素敵な発表の機会を与えてくださった壬生ライオンズクラブ・石橋ライオンズクラブのみなさま、運営に携わってくださった壬生町教育委員会・青少年問題協議会・青少年健全育成実施委員会のみなさまに、心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

「見方・考え方」を働かせて・・・

理科の授業が楽しそうだったので、覗いてみました。「今日は、何の実験してるの?」と問いかけると、「エタノールの沸点を調べています。」としっかりとした答えが返ってきました。時間を計るかかり、温度計を読むかかり、プリントに結果を書き込むかかりと協力して実験観察をしていました。

「温度を測るだけなのに、わざわざ氷で冷やすんだね~」とつぶやくと、「ここで水滴にしてるんですよ~」「エタノールは燃えやすいから、危ないので」と次々に説明してくれました。

学習指導要領には、「物質を調べるための実験器具の操作や,実験結果の記録の仕方などの技能を身に付けさせることが大切である。」と記されています。本校の子どもたちは、実験を安全に行うための知識と技能をしっかりと身につけていることがうかがえました。

また、「身の回りの物質について,問題を見いだし見通しをもって観察,実験などを行い,その結果を分析して解釈し,物質の性質や状態変化における規則性を見いだして表現させることが大切である。その際,レポートの作成や発表を適宜行わせることも大切である。」と記されています。

「何で78.5℃にしたの?」と聞いてみると「ここからほとんど温度が上がらなくなったので」と指をさし教えてくれました。子どもたちは経過時間の書かれた表に温度を記入し、その規則性から沸点を考察していました。実験結果を根拠に考察できることが『理科的な見方・考え方』=『質的・量的な関係や時間的・空間的な関係などの科学的な視点で捉え,比較したり,関係付けたりするなどの科学的に探究する方法を用いて考えること』そのものです。保護眼鏡をして目を凝らして測る姿は、まるで研究者になったようでした。

各グループの結果をGoogleスライドで共有し、さらに一般化していくのでしょう。実験結果は多い方が真実に近くなりますね!

最後に先生が「ねえ、見て見て見て!ガスバナー外したのにまだブクブクしてるよ」「不思議だね」「面白いね」と目の前で起きている現象に、また新たな疑問や興味を抱いていました。子どもたちのキラキラした目が印象的です!!

本年度の学校課題サブテーマ「『見方・考え方』を働かせた魅力ある授業実践を通して、自己と社会・世界とをつなぎ、持続可能な学ぶ姿を育てる」にせまる授業が展開されていました。

制服検討委員会に向けて

11月2日(木)放課後に生徒会役員と代議員が集まり、新しい制服について検討しました。第2回制服アンケートの結果から、本校らしさを表す制服について、どのようなカラーで検討を進めていくかを取りまとめました。明石スクールユニホームカンパニーの方にもお越しいただき、アドバイスをいただきました。

アンケートには、「全体的にすっきりとした印象になるような制服が良いと思います。」「スマートで中学生らしいきちんとしたスタイルが望ましい。」「誰もが制服で学校に行きたくなる制服にしてくれると嬉しいです。」「おしゃれでシンプルなもの色は落ち着いたほうのが、授業や行事の時には良いと思う。」「動きやすく、軽いものがよい。」と書かれており、落ち着いた雰囲気のものを好むことが伝わってきました。毎年、生活の心得の見直しで、より過ごしやすい学校について一人一人が考え、話し合ってきているからこその感覚であると感じました。

話し合いでも、サンプルを試着しながら、アンケートの結果を踏まえ「このくらいのトーンがいいよね」「白を入れたいけど明るくなりすぎちゃうから、シャドウではどう?」「白のシャドウが難しいならグレーは?」と様々な視点で全体のことを考えている意見がたくさん聞こえてきました。徐々に、子どもたちのイメージが明らかになると「あ、この感じ。いいじゃん!」と、とても楽しそうに充実した表情を見せてくれました。次の世代に伝えたい想いがそこにはあります。話し合いの結果は、11月9日(木)制服検討委員会に生徒会から提案させていただきます。

研修から実践へ(国語)

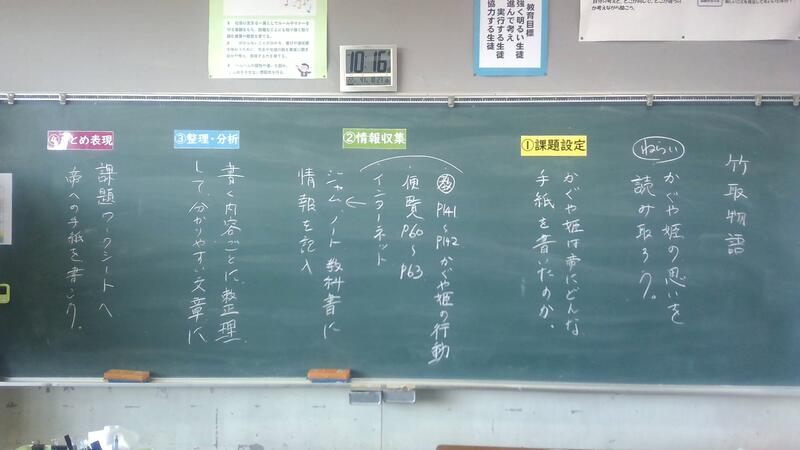

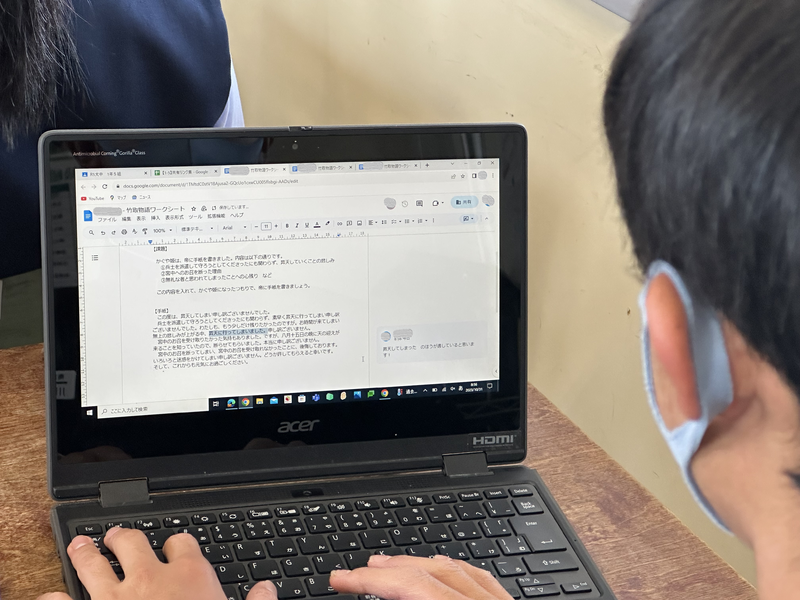

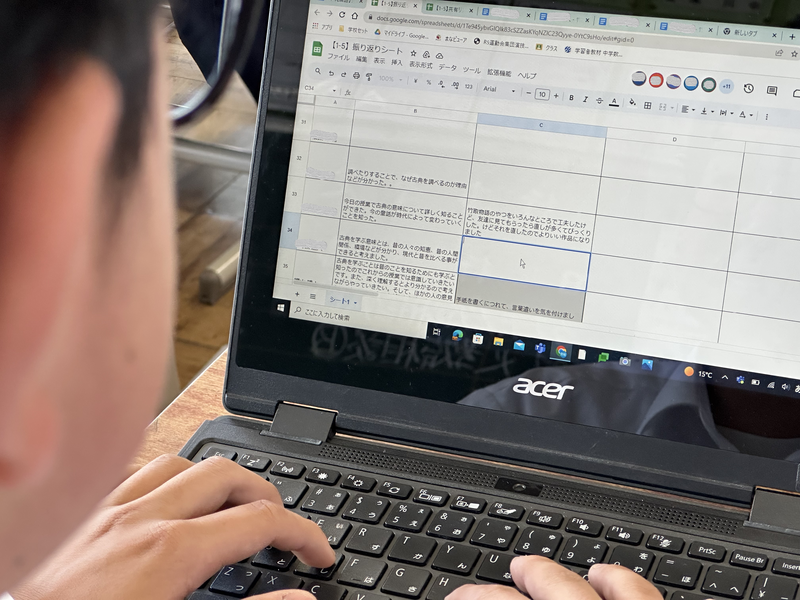

1年生の国語の授業では古典教材である「竹取物語」を学習しています。

中学校の古典教材の大きなねらいは、古典の世界に親しむことです。古典のリズムに触れ、現代にも通ずる人間の気持ちなどを学習していきます。

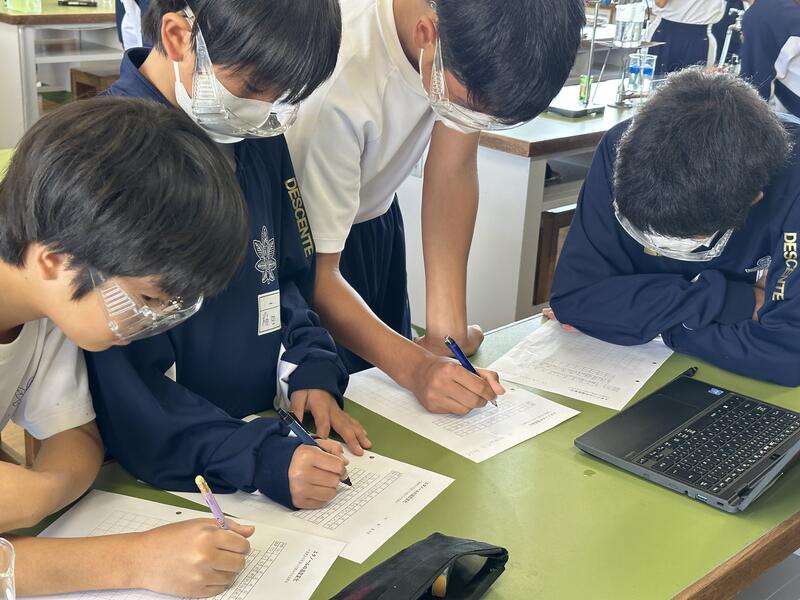

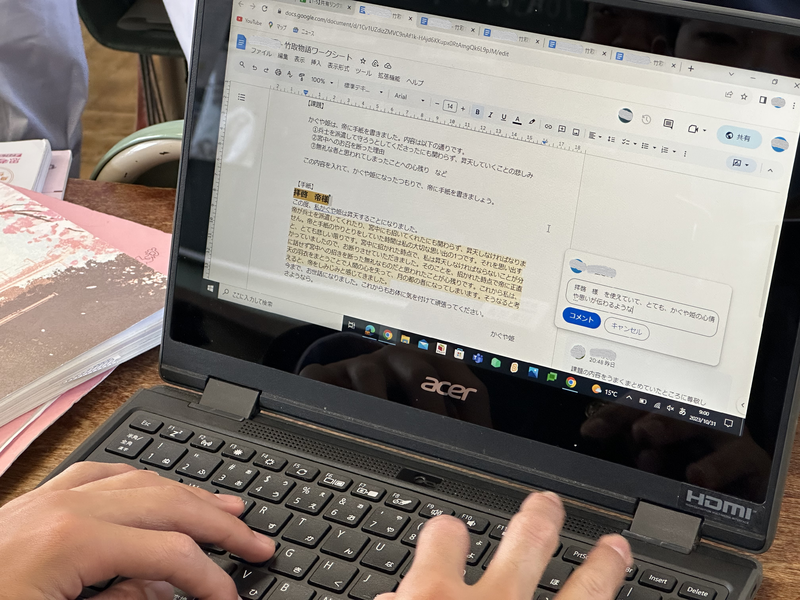

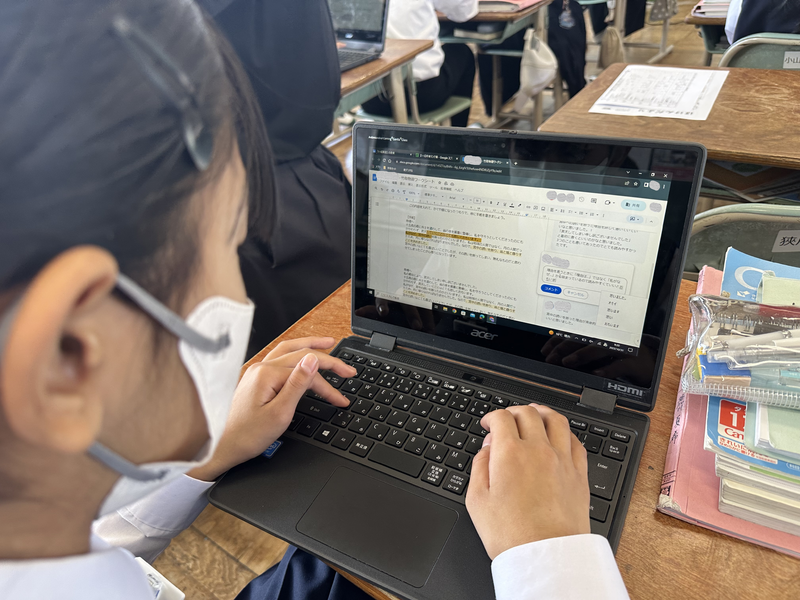

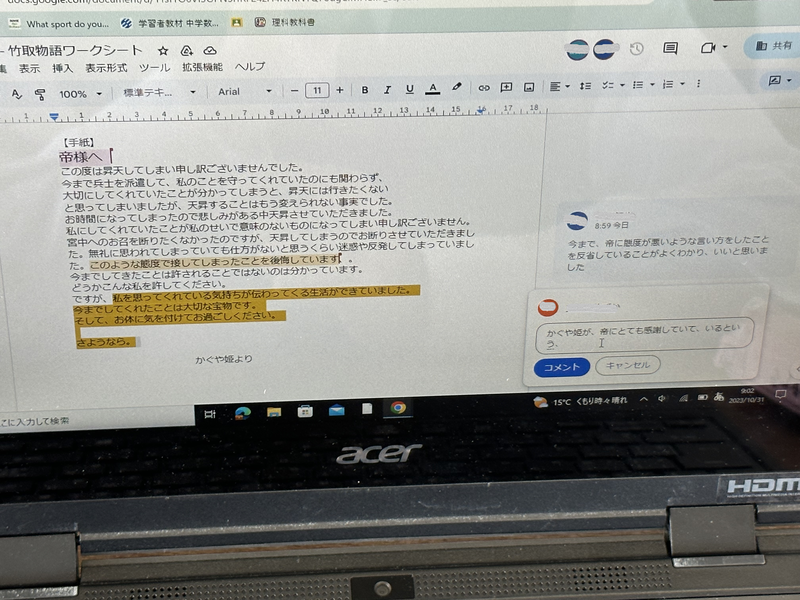

今回は、かぐや姫が天に昇る前に帝に手紙を書いたところから、かぐや姫の心情の読み取りを行いました。実際にかぐや姫になりきって帝に手紙を書く言語活動を通して、かぐや姫の心情に迫りました。

手紙を書くにあたり、教科書の文章を読み、かぐや姫の行動から心情を読み取りました。また、便覧を参考にしたり、分からない語句や事柄をインターネットで調べたりして情報を集め、書く内容ごとに整理・分析を行いました。

かぐや姫の手紙には①兵士を派遣して守ろうとしてくださったにも関わらず昇天していくことの悲しみ ②宮中へのお召しを断った理由 ③無礼な者と思われてしまったことへの心残りなどについて綴られていたと教科書に書かれています。つまり、この内容を含んで手紙を書く必要があるわけです。

2年生が4月に実施する「とちぎっ子学力調査」の国語には、様々な情報を加味して文章を書く力が試される問題が近年出題されています。今回の言語活動は同様の活動になります。授業を通して、現代を生きる生徒にとって必要な力を身に付けられるよう、しっかりとアプローチしていくことが大切であると考えています。

また、実際に生徒が活動をし始めると、「帝への手紙だから、言葉遣いは丁寧にだよね。」「お礼や謝罪の気持ちが含まれる手紙だから、こっちの言葉の方が帝に伝わるんじゃないかな」など、相手意識を大事に書き出しました。

「中学校学習指導要領(国語)の1学年:書くこと」には、「読み手の立場に立って、表記や語句の用法、叙述の仕方などを確かめて、文章を整えること」が指導内容として記されています。まさに生徒は読み手の立場に立って考えて書き始めたのです。書くことの単元で身に付けた力を発揮していました。

そして、書いた手紙を互いに読み合い、推敲したり認め合ったりすることで、国語力だけでなく、自己有用感や自己肯定感も高まっていきます。友達が書いた手紙を読み、良いところや改善点をコメントし合い、そのコメントを参考に自分の文章を書き直して手紙が完成しました。生徒の振り返りには、「手紙を書くにあたって丁寧な言葉で書いたり、どのように書けば気持ちが伝わるのかなどを考えて書くことの大切さを学ぶことができました。」「友達のものを見て、自分とは意味が同じでも違う文で書いてあったので面白いと思った。」「友達の手紙の内容を見て、お手本にし、少し修正しました。友達と協力して書くことも大切だと思いました。」などがありました。国語科の見方・考え方についてや友達との協働的な学びの価値について考えを深めていました。また、「敬語をうまく使うことができなかったり、言葉選びができなかったりしたので、次は書き方を工夫していきたいです。」など、自分自身の新たな課題を見つけた生徒もいました。

「授業は学校の生命線」であり、「生徒たちの幸せはここにある」ことを大事に、これからも楽しく学べる授業を実践していきたいと思います。

犬中あいさつの日

毎月1日は犬中あいさつの日としています。昨年度、生徒会が「あいさつで、もっとみんなを元気にしたい!」という思いから始まりました。あいさつ運動を有志で行うことで、やらされているあいさつではなく、自分たちからするあいさつへと変えていきたいというねらいがありました。この1年で元気で明るいあいさつが増えています。

11月1日(水)、肌寒い朝でしたが、数多くの生徒があいさつ運動に参加していました。これからさらに寒くなっていきますが、皆さんの元気なあいさつで、温かい学校を作ってほしいと思います。

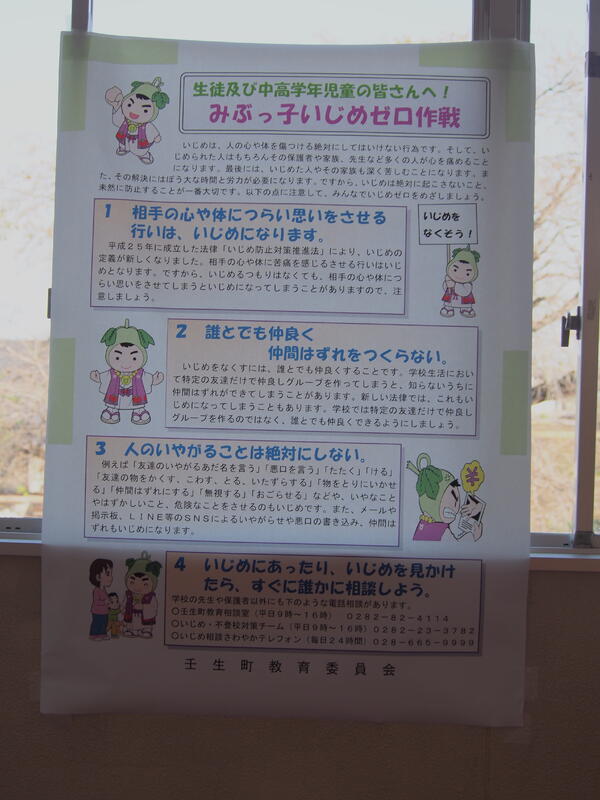

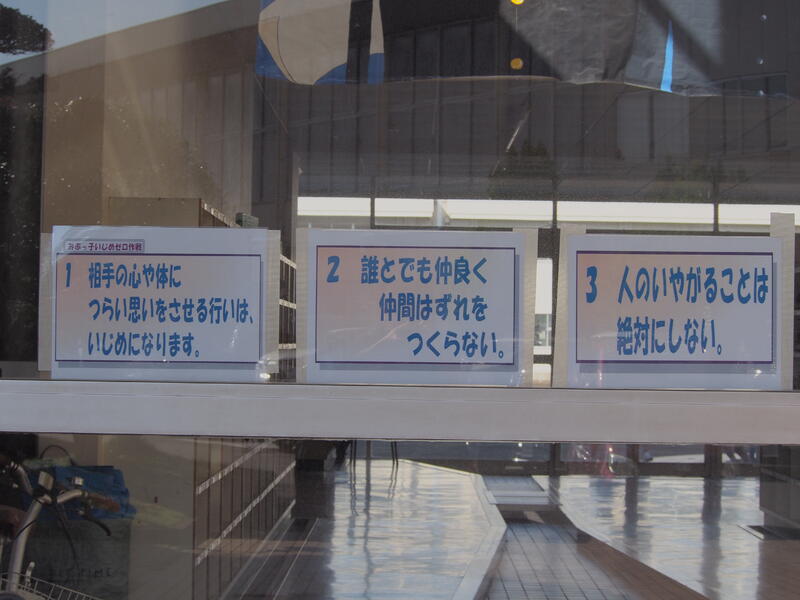

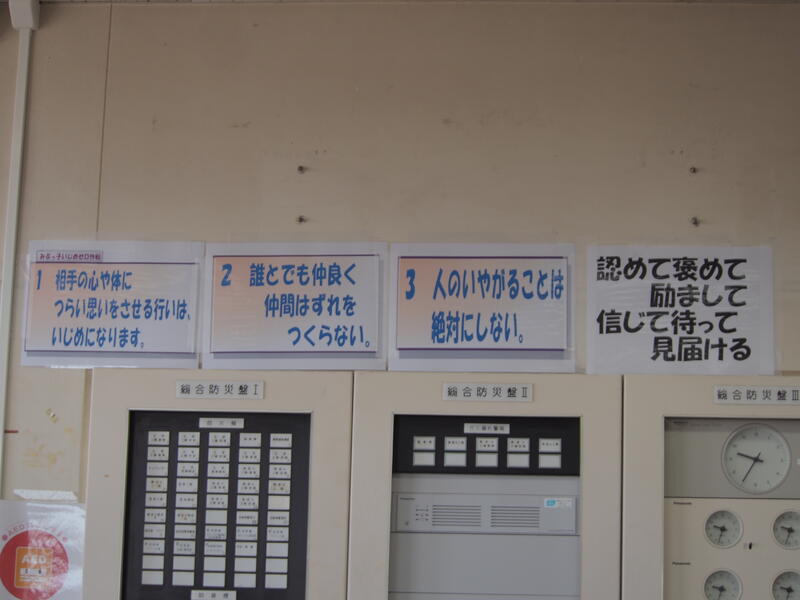

幸せな時間づくり

本校のビジョン「夢や希望を持てる教育活動を通して、生徒や保護者、地域の皆様、教職員の幸せな時間づくりを応援します。」を体現できるよう環境づくりを進めています 幸せな時間づくりたのためには、生徒同士の人間関係づくりが大切です。本校では、各教室・各階のフロア・トイレ・昇降口・職員室など、校舎の様々なところに「みぶっ子いじめゼロ作戦」を掲示しています。

1.相手の心や体につらい思いをさせる行いは、いじめになります。

2.誰とでも仲良く仲間はずれをつくらない。

3.人のいやがることは絶対にしない。

4.いじめにあったり、いじめを見かけたら、すぐに誰かに相談しよう。

大切なのは、生徒自身が「いじめをしない、させない、許さない」という意識をもち、生活していくことです。

6月1日には「犬中いじめゼロ集会」を行い、生徒会長から「いじめ防止対策推進法」の説明をしたり、生活委員長からいじめをしない・いじめを止める人のしるしであるイエローリボンについての説明をしたりし、イエローリボンを配付しました。そして「犬中いじめゼロ宣言」を全校生徒で行いました。

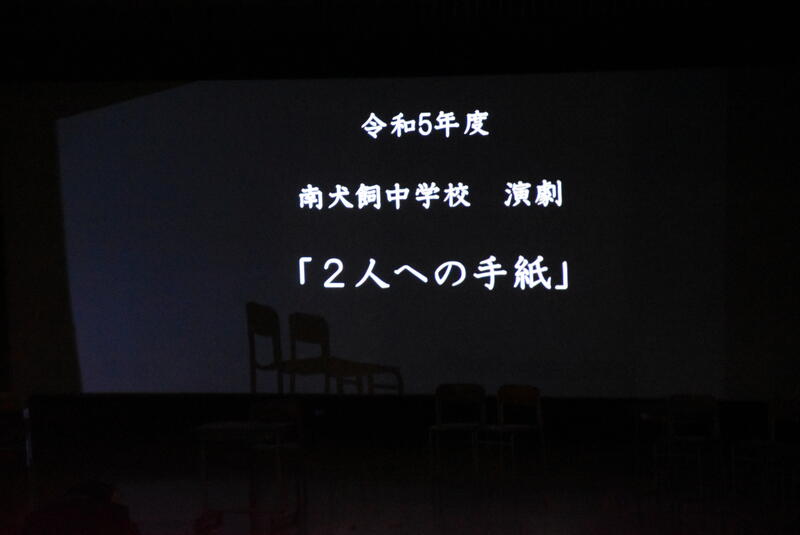

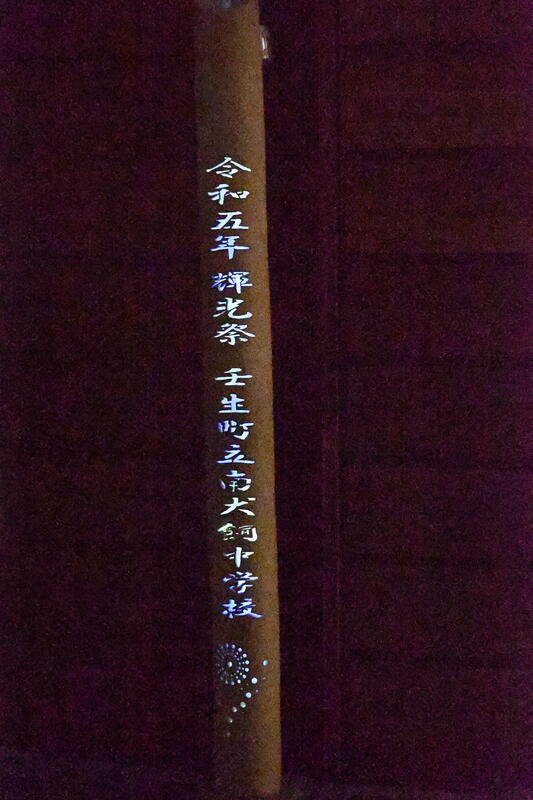

輝光祭では、演劇コースがいじめを題材に、演劇を行いました。誰もがいじめの当事者になりうること、誰もがいじめをさせない、いじめを許さないという意識をもつことの重要性を改めて考えさせられる、心に響く熱演でした。

いじめはいつどこで起こるか分かりません。だからこそ、教職員だけでなく、生徒自身も一緒になっていじめについて考え、いじめをしない・させない・許さないを体現していくことが大切になると考えています。

みんなが安心して登校できる、みんなが安全に過ごせる学校に。チーム南犬飼で幸せな時間づくりを進めて参ります。

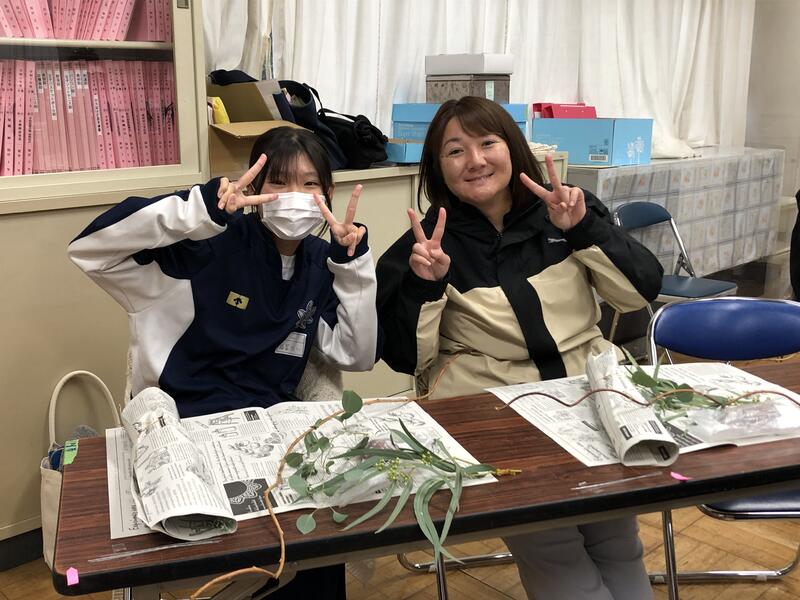

教養委員会「クリスマスリースづくり」

10月28日(土)PTA教養委員会主催で、講師の方をお招きしてクリスマスリースづくりが開催されました。生徒や小学生も参加して、素敵なリースをいろいろなお話をしながら作っていました。教室はユーカリの香りでいっぱいになり、幸せな時間が紡がれていました。

出来上がったリースを手に記念写真!!

「コロナからようやく明けて、このようなワークショップに参加できて、楽しい時間が過ごせました。」

「同じ素材なのに、みんな違う仕上がりになって、面白かったです。出来たリースもみなさん素敵でした。」

「素敵な、リースが出来上がり満足して帰宅できました。家族にも褒められ、自宅に飾ってあります。癒される香もするのでリラックスできています。」

と、参加された方々からコメントいただきました。学校からコミュニティーが広がっていくことで、保護者の方、地域の方の幸せな時間につながればと思います。

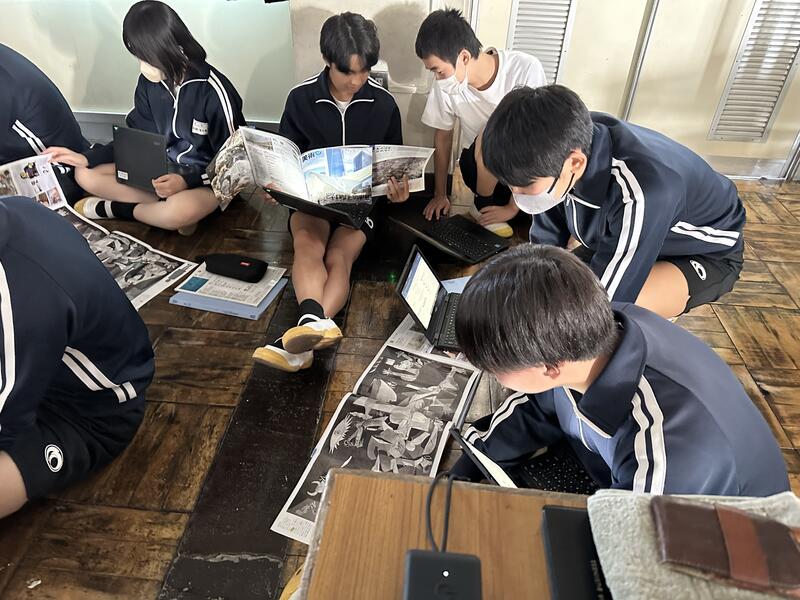

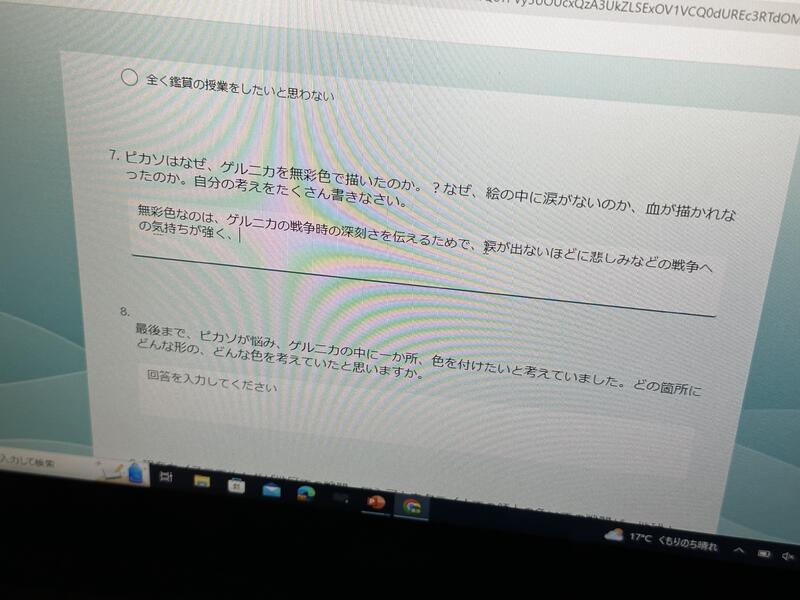

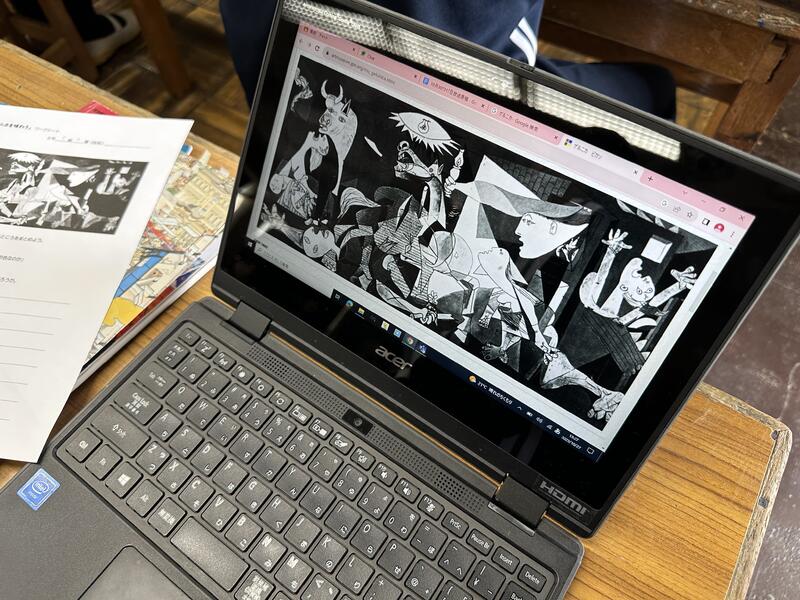

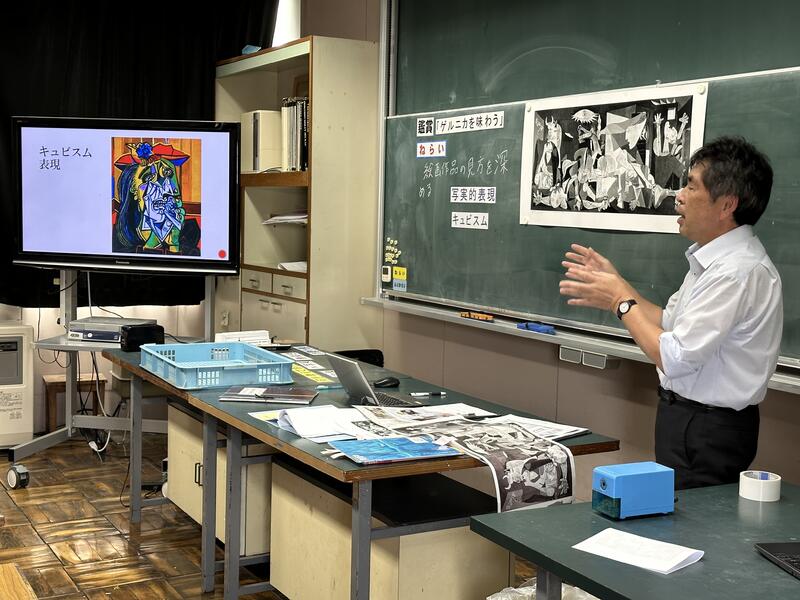

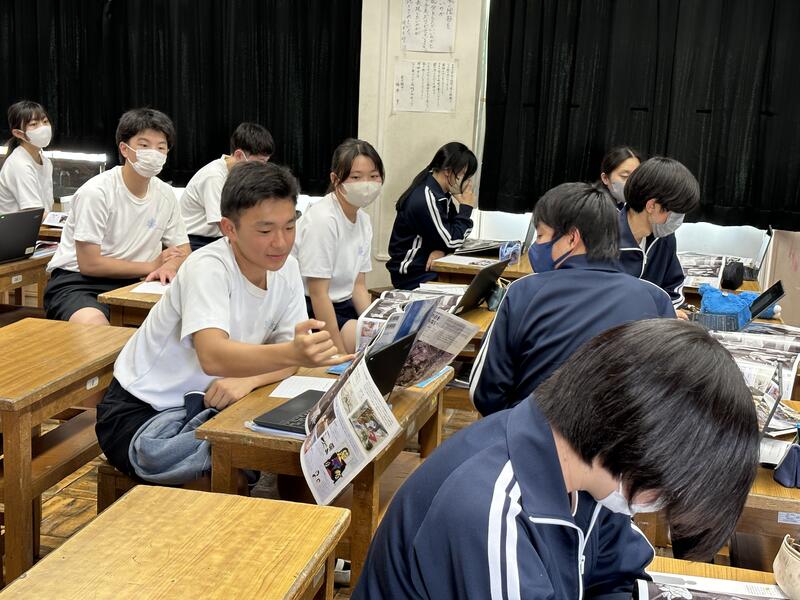

研修から実践へ(美術)

今週、美術科の授業研究が行われました。本校の規模では、実技教科の教員は各教科1名ずつしか配属されません。複数の専門教科教員がいるということは多角的な視点で授業を検討できるので、幸せなことだとあらためて感じました。

作品を通して、ピカソが何を伝えたかったのか?横8mにもおよぶ作品「ゲルニカ」を大きなスクリーンに映し出し、圧倒されるサイズ感で子どもたちの目の前に現しました。子どもたちは口々に「変!」「顔しかない」「形がおかしい」「怖い」と初見の感想をチャットで言い合います。

作品の中に何が描かれているのか?「女性?」「赤ちゃん?」「太陽?」「馬?」「牛?」それらは何を表現しているのか?なぜ涙が描かれていないのか?との問いかけに、本題に迫っていきます。

子どもたちは自分の言葉で、感じたこと・考えたことを表現していました。文学作品でも芸術作品でも、作者には伝えたい想いがあります。そこに寄り添えるようになるからこそ、さらに自分自身の感性が磨かれ、人生が豊かになるのでしょう。

子どもたちの手元でもよく見えるように、作品をタブレットで共有するようにしました。紙ではできないピンチアウト(画面の拡大)をすることで、詳細部分にまで注目することが可能になりました。

ピカソと言えば、キュビズム的表現が有名ですが、写実的に描くスキルがあるのにあえてキュビズムで描いているのはなぜなのでしょうか?美術館へ足を運んで鑑賞するときに、そこまで考えたことがありますか?鑑賞の視点を与えてくれる授業に、ARTの面白さを感じました。

子どもたちの感じたこと・考えたことを共有できるようにチャットを使ってみました。友達の意見を見ながら「うんうん」とうなずき、自分の意見を書き加えること数分・・・。「芸術作品」は鑑賞するだけでなく、観る人に考えさせることもできる。と、その面白さに気付く記述が見られました。そんな視点をもって、美術館に足を運びたいですね。

お昼の放送が『充実』してきました

10月24日(火)振替休日明け、生徒会長から「輝光祭の経験を生かして、自分の良さを生かして生活していきましょう」と全校生に向けた言葉かけがあり、そして、制服検討の本格的なスタートが告知されました。前回のアンケートからジャケットは紺系に決まったこと。それに合わせてボトムスの色を選択すること。また、エンブレムのデザインの公募も開始すること。第2回制服検討アンケートのスタートです!!

10月26日(木)学習委員会主催の「好きなこと」や「趣味」がどう転じて勉強につながっているのかをインタビューする番組、第3弾が放送されました。今回は、暗記が得意な3年生が、暗記の極意を教えてくれました。できる人の「真似」をすることが上達の近道ですね。

毎日、給食委員会で献立と一口メモを放送してくれます。10月27日(金)お月見献立ということで、みそけんちん汁とお月見ゼリーが出ました。昔から十五夜だけ見て、十三夜を見ないと、片見月(不作)と言って縁起が悪いとされているそうです。輝光祭の豊作に引き続き、十五夜も十三夜も、是非、同じ場所から眺めてくださいね。

天の声ではゲストティーチャーを交え、保護者の皆様からの応援メッセージを紹介させていただきました。また、教育実習生からも最後のメッセージをいただきました。ハッピーボックスに掲載しましたので、ご覧ください。

教育実習生お疲れさまでした

10月16日(月)から27日(金)までの2週間、宇都宮大学から教育実習生が子どもたちとともに一生懸命に学んでくれていました。

国語の授業では、「おくのほそ道」の筆者である松尾芭蕉の心情を丁寧に読み取っていました。平泉の地で涙を流した芭蕉の気持ちを考えさせるために、「涙を流す時ってどんな時?」という発問をし、自分自身と芭蕉とを重ねさせることで、生徒は「物事を自分事として捉えれた時に涙は流れる!」と考えていました。そして芭蕉は、平泉で奥州藤原氏や義経の夢が破れたことと、芭蕉自身の夢である俳諧を芸術的に発展させたいことを重ねて、芭蕉は失望感から涙を流したのだと学びを深めていきました。

そこに至るまでに、どうしたら生徒がもう一歩学びを深められるかを試行錯誤し、発問の工夫を何度も考え直して授業を作っていきました。また、グループ活動の際にはグループごとに活動の様子を把握し、その状況にあった声の掛け方を工夫することで、生徒自身が考えを深められるように努力している姿がありました。

家庭科の食物の授業では、ジャムボードを使って「野菜の分類」をさせたり、子どもたちから出てきた料理から「レシピ」を調べさせたり、子どもたちの反応を楽しみながらの授業展開に、考えられた授業構想と教師としての資質を感じさせてもらいました。

被服の授業では、アイロンがけと衣服の整理の工夫について、子どもたちに考えさせながら進めていました。恐る恐るアイロンをかける子どもたちからは「えっ!シワになっちゃう!」「どっちからかけた方がいいの?」と初体験のリアクションがたくさん見られました。

2人とも本校の卒業生です。子供たちにとっては一番身近な大人として素敵だなと思う存在であったことと思います。輝光祭も含めて、一緒に作り、笑い、成長できたことが彼女たちにとっても宝になったことでしょう。2週間お疲れ様でした。ありがとうございました。

縦割り総合の振り返り

10月26日(木)、5校時に縦割り総合の振り返りを行いました。1か月半、学年を越えて協働的に探究学習を行ってきました。輝光祭まで試行錯誤しながら学習を深めてきた仲間です。自分たちの成果を振り返り、工夫して成功したことや次年度への課題などを話合いました。特に3年生は各コースのリーダーとして後輩を導いてきました。先輩から後輩へメッセージを伝え、縦割り総合を終えました

本校の「総合的な学習の時間」の目標は、「探究的な見方・考え方を働かせ、地域の人、もの、ことに関わる総合的な学習を通して、自分や自分以外の人が豊かで幸せな生活ができるよう、課題解決し、自己の生き方を考えることができるようにする。」です。今回の縦割り総合でも、環境について考えたり、ダンスで楽しませたり、演劇を通して人との関わりの中で大切なことは何かを考えたりなど、豊かで幸せな生活に繋がる学習に取り組みました。これから再び学年ごとの総合的な学習を行っていきます。縦割り総合で学んだことを生かして、さらに見方・考え方を働かせた探究学習を行ってほしいと思います。

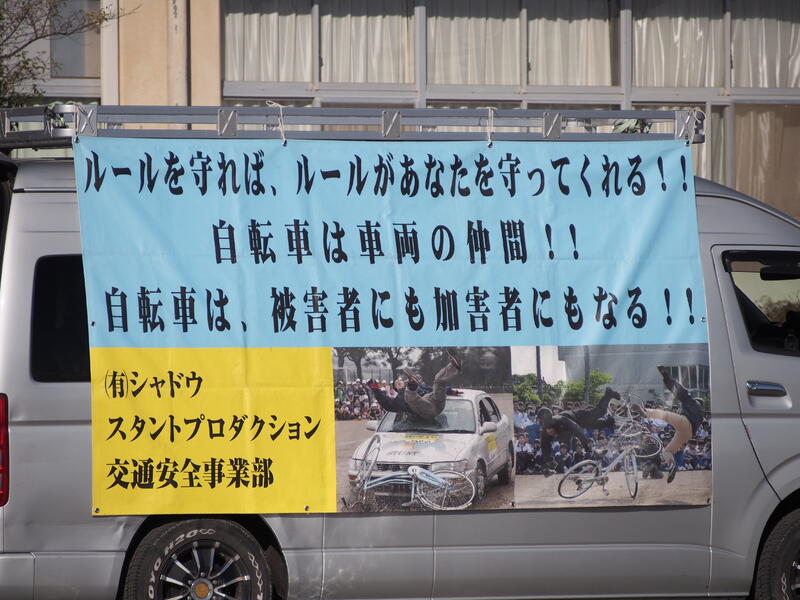

スケアードストレイト交通安全教室

10月24日(火)、6校時目に交通安全教室を行いました。今回はプロのスタントマンが来校し、実際の事故を再現する形で、どのようなことが危険なのかを学びました。

中学生の移動手段は自転車が多いことでしょう。しかし、自転車は軽車両であり、責任が着いてきます。加害者になってしまうことだった大いにあるのです。今回は、携帯電話をしながらの運転、イヤホンをして音楽を聴きながらの運転、傘差し運転など、中高生に多い事案をスタントマンによる事故再現で見学しました。

交通委員長がお礼のあいさつで次のように話しました。

「今日のスケアードストレイト教室を見て事故の怖さを知り、改めて交通ルールを守ることの大切さに気が付きました。特に最近は自転車の乗り方に関して地域の方からご指摘をいただくことが多く、今日見たような事故につながる可能性があるので、一人ひとりが気を付けるべきだと思いました。大切なのは、本日実演していただいたことにならないように、自分事として捉えることだと思います。人はどうしても時間が過ぎると忘れてしまいます。交通事故の怖さに加え、交通委員会として呼びかけをすることの大切さにも気づく機会となりました。本日は本当にありがとうございました。」

自分事として捉えられるかどうかが、自身の行動の変化に繋がります。今日からできることばかりでしょう。自転車を安全に乗り、地域に愛される南犬飼中生であってほしいです。

輝光祭の裏側で・・・

2日間の輝光祭、たくさんの方々に足を運びいただき、無事に終えることができました。コロナ以前は教職員の人数が足らず、駐車場の誘導が手薄になっていました。今年は4年ぶりの一般公開で渋滞が心配されましたが、PTAの方々のご協力のおかげで円滑に誘導され、安心して見学していただけました。PTA本部役員の皆様、ありがとうございました。

2日間の発表を終え、PTA会長様から子どもたち・先生方へ温かいメッセージをいただきました。素晴らしい発表と展示であったこと、ダンスではコンサート会場にいるかのようであったこと、演劇の表現力に引き込まれ感動したこと、楽しんでいる子どもたちの姿があったこと、短い準備期間でこれだけの演目を創り上げるのは先生方の指導のおかげであると。お褒めの言葉・感謝の言葉に胸が熱くなりました。ありがとうございました。

1日目の終了後、体育館に置かれていた生徒の椅子を、先生方が協力して並べ直してくれていました。次の日の朝、生徒が気持ちよく体育館に入ってこられるように・・・ちょっとした気遣いですが、子どもたちの想いにいつも耳を傾けているからこその気づき、共感、そしてチームワーク!

本校の目指す学校の姿は「生徒が育ち、教職員が協働し、保護者や地域と連携する学校」です。この輝光祭で目指す学校の姿に確実に近づいていると感じました。保護者の皆様、地域の皆様、教職員の連携の上で確実に子どもたちは成長しています。これからもどうぞよろしくお願いします。

輝光祭直前のお昼の放送をハッピーボックスに掲載しました。

輝光祭2日目

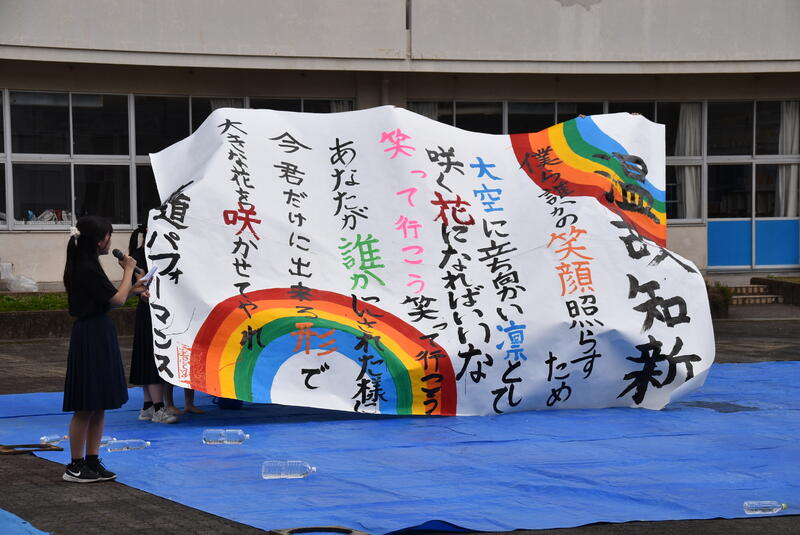

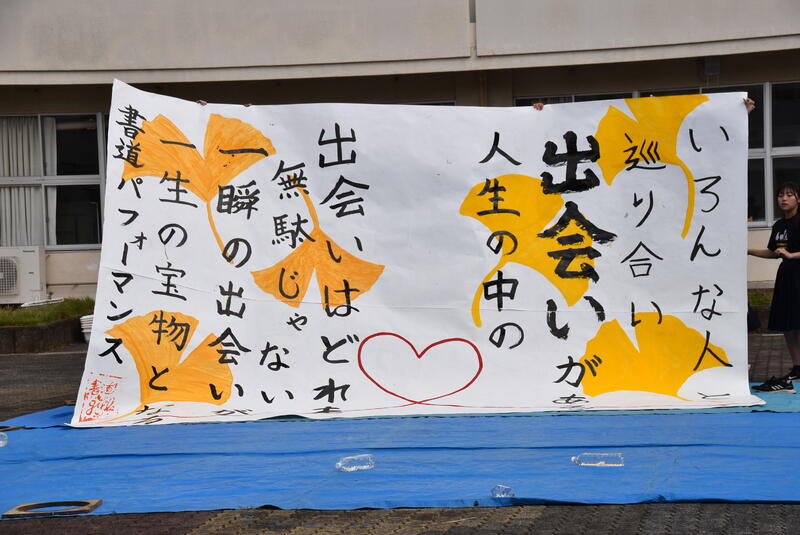

10月21日(土)、輝光祭2日目を行いました。本日は①セカンドオープニング、②演劇、自由見学の時間には③和太鼓 ④SDGsファッションショー ⑤書道パフォーマンス ⑥犬飼新喜劇、⑦展示見学、再び新体育館に集まり⑦吹奏楽演奏、エンディングを実施しました。

閉会式で生徒会長は輝光祭を振り返り、以下のように話しました。

「輝光祭、2日間本当にお疲れ様でした。どのコースもクオリティーが高く、素晴らしいものでした。また、声援や拍手で発表を盛り上げてくれて、改めて温かい学校だなと感じました。今年度は、マスクやマウスシールドなしで発表することができたり、多くの保護者や地域の方々に来校いただき、輝光祭をすることができました。そこには、たくさんの方の協力があったことと思います。感謝の気持ちでいっぱいです。学校のビジョンである゙幸せな時間づくり”が輝光祭を通してできたと思います。これからもさらに素敵な南犬飼中を作っていきましょう。本当にありがとうございました。」

生徒会長として、生徒の姿を的確に捉え、感謝の意を表しました。今年度の輝光祭は、たくさんの地域の方々にボランティアとして支援いただいたり、PTA本部役員の方々に駐車場の案内を担当していただいたりと教職員だけでなく、チーム南犬飼で実施した輝光祭でした。本当にありがとうございました。そして、生徒が学校のビジョンを念頭に置き、学校生活の中で主体的に学校運営に参画しようとする姿が本校の強みとなっています。そのような生徒を誇りに思います。これからも生徒とともに、地域に愛され、魅力ある学校を目指して参ります。今後とも本校の教育活動を宜しくお願い致します。

輝光祭1日目

10月20日(金)、3・4時間目に輝光祭前最後の縦割り総合を行いました。各コース、最終確認をしたり、展示物の準備をしたりなど、輝光祭に向けて活動しました。

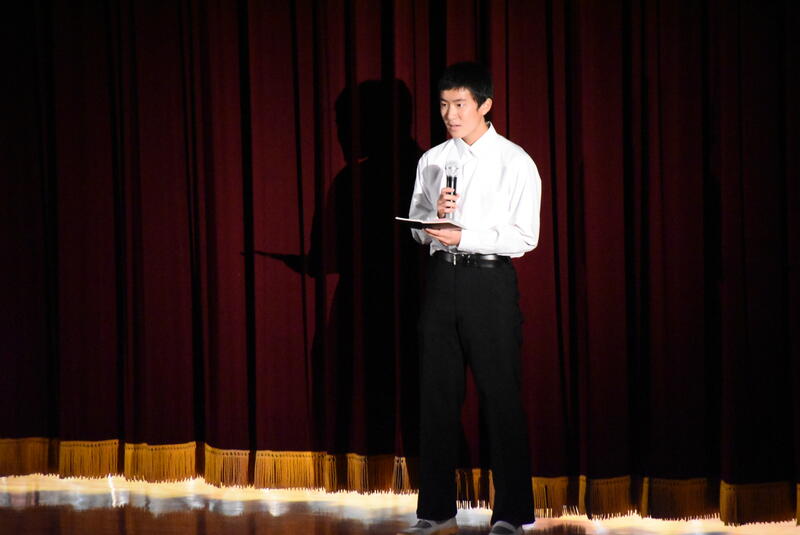

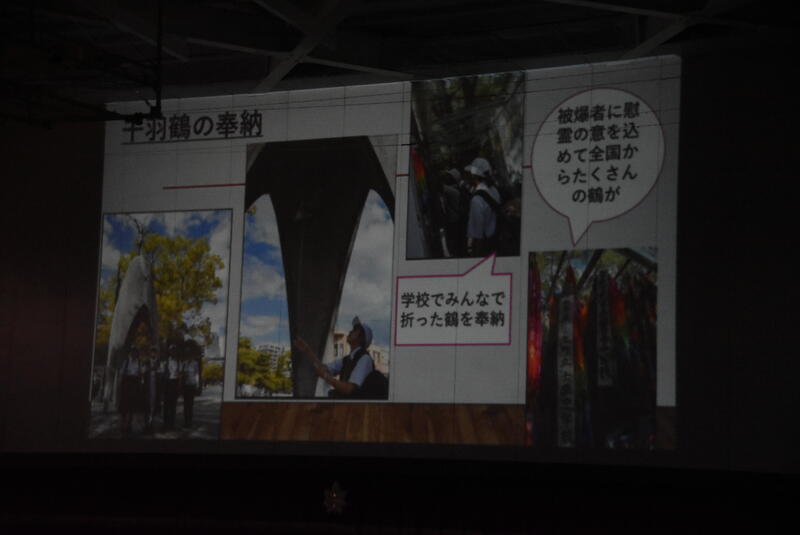

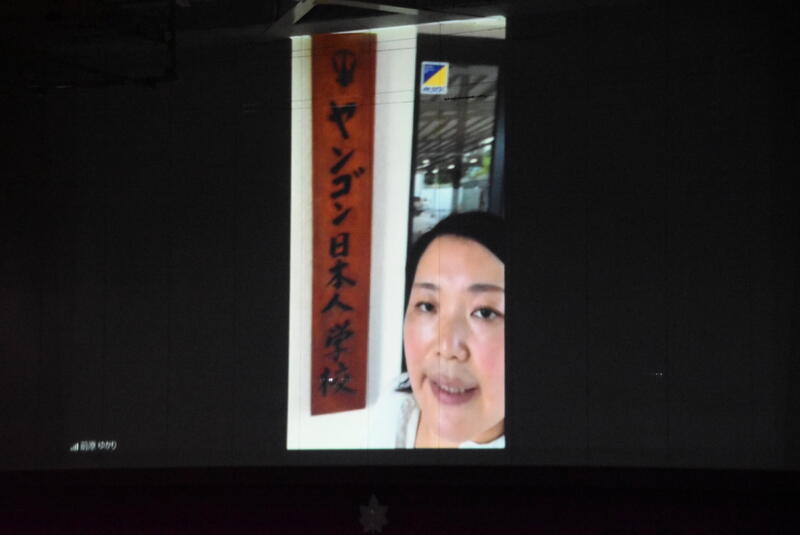

そして、午後はいよいよ輝光祭がスタートしました。本日は、①オープニング ②和太鼓 ③少年の主張 ④英語スピーチ ⑤SDGsファッションショー ⑥中学生平和研修派遣事業 ⑦ダンス ⑧大きな世界・小さな世界の発表を行いました。

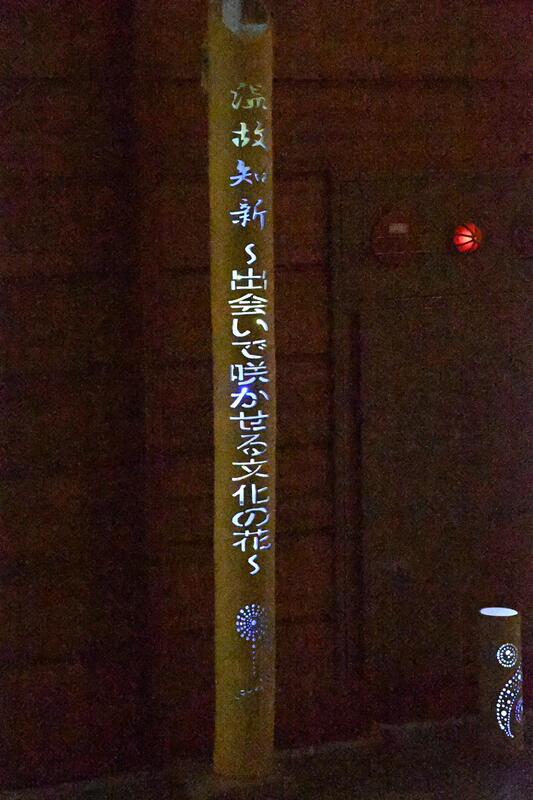

オープニングでは、地域のボランティアの方にご協力いただきながら作成した「竹明かり」の点灯を行いました。また、大きな世界・小さな世界では、ミャンマーのヤンゴン日本人学校で海外勤務をしている教員とオンライン中継を行い、クイズ形式でミャンマーの文化や日本人学校について楽しく知ることができました。生徒からは大きな歓声が上がり、盛り上がりました。2日目も幸せな時間が流れることを願っています。