文字

背景

行間

<読み聞かせボランティア「ゆめのページ」からのお知らせです。>

「ゆめのページ」では、読み聞かせボランティアを募集しています。読み聞かせに興味がある方、安塚小に足を運んでみたい方などがいらっしゃいましたら、下記までご連絡ください。初めての方、大歓迎です。ぜひご検討ください。

安塚小学校 0282-86-0034 担当 教務主任

日々の様子

1学期終業式

今日は、1学期の最終日です。

1、2時間目は、夏休みに向けてたくさんの配布物や夏休みの課題を配付しました。また、夏休みの過ごし方や課題についてていねいに説明しました。

3年1組は、7月で退職する担任の先生と一緒に、校庭でゲームをして楽しみました。

3校時は、第1学期の終業式をオンラインで行いました。

代表の4年生児童からは、1学期に頑張ったことや夏休み中に頑張りたいことの作文発表がありました。校長からは、夏休み中の過ごし方について話をしました。規則正しい生活を送ること、学びを進めること、そして安全に注意することの3つをお願いしました、そして、それを実現するために「自制心=自分をコントロールする心」を育てようと話しました。

また、退職する3年1組担任のお別れ式を行いました。代表児童から花束を送り、全員で「ありがとう」を言いました。

児童指導主任と情報主任から、夏休み中に気を付けることについて話がありました。

4校時はどのクラスも「まなびの姿」を渡す時間です。どのクラスも一人一人担任が声を掛けながら、「まなびの姿」を渡していました。

終業式前日

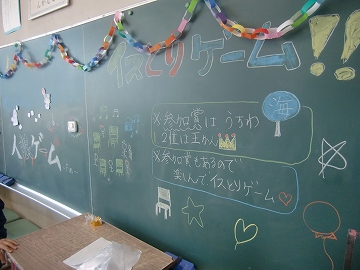

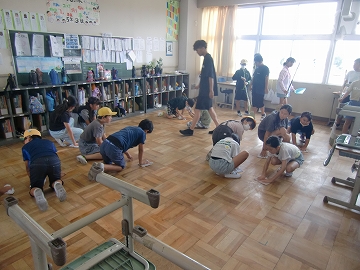

5時間目、各教室にお邪魔しました。明日はいよいよ1学期の終業式ということで、各クラス様々な過ごし方をしていました。

多かったのは、「お楽しみ会」をしているクラス。フルーツバスケットやイスとりゲームなどで、たいへん盛り上がっていました。

皆で大掃除をしているクラスもありました。

もちろん、最後までしっかり集中して勉強しているクラスもあります。

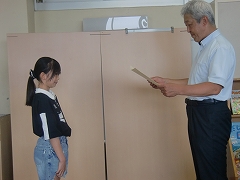

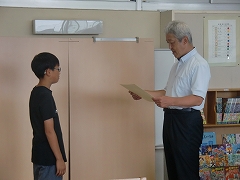

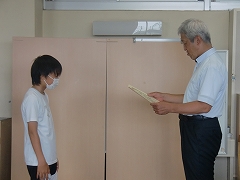

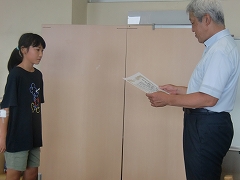

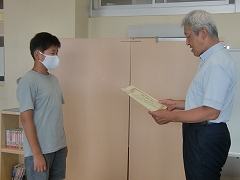

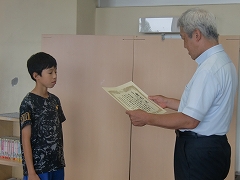

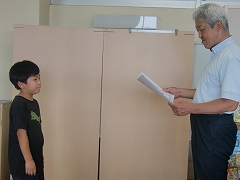

表彰

昼休みに図書室で表彰を行いました。各教室ではオンラインで全児童が見守る中、延べ20名の児童が表彰を受けました。壬生町陸上記録会、歯と口の衛生週間の「「よい歯の児童」と「ポスターの部」、水泳、空手、野球など、たくさんの児童が学校外で活躍しました。素晴らしい活躍に表彰する側も胸が熱くなります。おめでとうございます。

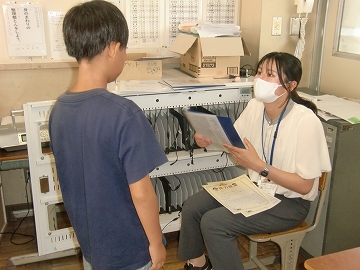

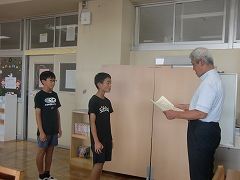

論語検定

本日の昼休み、町内で今年初めてとなる、町の「論語検定」が行われました。壬生町生涯学習課の方々、検定員の方々、歴史民俗資料館の方々に加え、NHK小山放送局の方を迎え、盛大に実施されました。初級(5問中3問で合格)に4名、中級(8問中5問で合格)に5名、世界記録チャレンジ(18個全てを朗唱で合格)に1名の、合計10名の児童が検定にチャレンジしました。検定を受けた子供たちは、緊張しながらも、見事全員合格することができました!合格したこどもたちは、皆、ホッとした表情で会場を後にしていました。

「論語検定」の様子は、7月11日18時30分から、NHK総合「とちぎ630」の中で放送される予定です。ぜひ、ご覧ください。

お楽しみ給食

2020年(令和2年)2月、コロナウィルスで全国の学校に臨時休業が要請されて以来、4年と5か月の間、本校では感染防止の観点から前向き給食を実施してきました。昨年5月にコロナウィルスが5類に移行されてからも前向き給食のままでした。つまり6年生以外は、グループで食べる給食を知らないということになります。

今日は、全校で「お楽しみ給食」を実施し、試しに各学級で座席配置を工夫し、和気藹々と楽しんで給食を食べる時間としました。各教室では、列ごとやグループごとに机を向かい合わせにし、楽しそうに笑顔で給食を食べる児童の姿がありました。逆に「しゃべっていいの?」と不安な子もいたようです。

5・6年生からは、「皆で食べるといつもよりおいしく感じる」とか「いつもこうならいいのにな。」といった意見が聞かれました。

猛暑日

今日は朝からうだるような暑さです。天気予報では、宇都宮は36℃を越える猛暑日になるとの予報。黒球温度計のWBGT値は28.9℃。熱中症の危険を回避するため、昨日に続き、休み時間は外での遊びをやめ、室内で過ごします。

どんな遊びをしているのか、教室をうかがうと・・。子どもたちはやはり、遊びの天才です。何人かでトランプに興じる子、一人で物作りにいそしむ子、パソコンでお絵かきをする子。5年2組では、メンコを作って遊ぶ子もいました。それぞれの個性が垣間見える瞬間です。どの子も工夫して休み時間を楽しく過ごしていました。

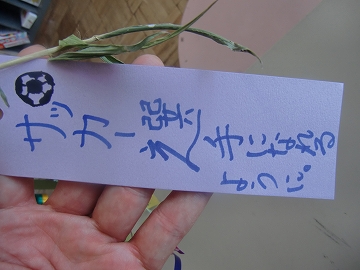

七夕

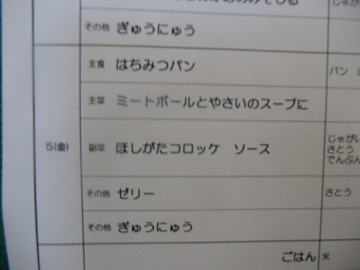

7月7日(日)は七夕です。今日は七夕にちなんで、給食は七夕メニューです。

星形コロッケと七夕ゼリーは子供たちにも大人気。

テンションも上がります!

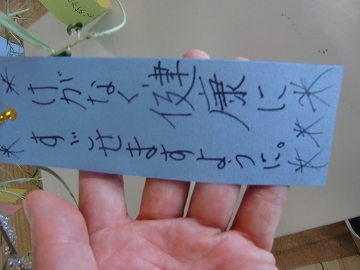

通級指導教室には、担任の先生が持ってきてくれた笹の葉がかざってあり、子供たちの願い事が書かれた短冊が吊るしてあります。願い事が叶いますように!

特別日課

今日から3日間、安塚小学校は特別日課です。特別日課とは、朝の活動や清掃などの活動をせずに、授業を5時間行い、通常より早く下校する日課です。ちょうど、35℃を超える暑さとなり、休み時間も外で遊ぶことができないので、早く下校できて子供たちもうれしそうです。

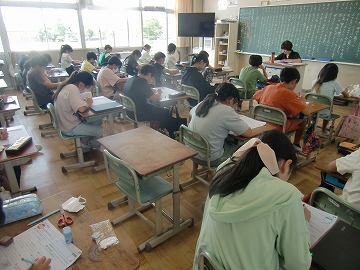

5・6年生の教室では、1学期のまとめのワークテストに真剣に取り組む子供たちの姿がありました。

いつもより、早く下校しますので、放課後、安全に過ごせるように十分指導しますが、保護者・地域の皆様も見守りをよろしくお願いいたします。

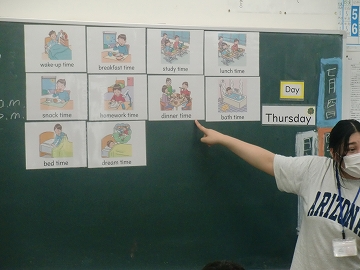

5の1 英語

6時間目、4年1組では英語の授業をしていました。

「今、何時?」の聞き方"What time is it?"と答え方"It's ○ a.m.(p.m.)"を学びました。子供たちは、教科書やテレビ画面の時計の針を見ながら、"It's six a.m."や"It's three p.m."などと答えていました。また、"It's wake up time."や"it's breakfast time."など、何をする時間かの言い方も練習しました。熱心な子は、教科書にどんどん書き込みをして学んでいました。

家庭科室・音楽室の引っ越し

昨年度同様、7月から東校舎の長寿命化工事が始まります。今回は1階部分と各階のトイレ部分です。工事は夏休みに入ってからですが、1階にある音楽室・家庭科室・会議室は、夏休みまでに空っぽにしなければなりません。

今日は子供たちが下校した後、全職員で音楽室・家庭科室の引っ越し作業を行いました。音楽室の大きな楽器、家庭科室の食器などを協力して移動しました。

家庭科室の水道やガスは移動できないので、調理の単元は全て1学期に実施してもらいました。工事後はIHになる予定です。2学期からは、新音楽室(南校舎1番東)、新家庭科室(本校舎2階)を使って授業を行う予定です。

家庭科室・家庭科準備室

音楽室