学校生活の様子・ブログ

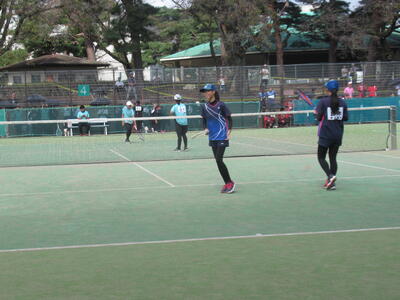

県新人大会(2日目)

県新人大会2日目。今日は、男子バレー、女子バレー、テニス女子個人、卓球女子個人、剣道男子個人と各地で熱戦が繰り広げられました。結果は、男子バレーと女子バレーがベスト8進出、テニス女子個人がベスト16という結果でした。結果には表れませんでしたが、日頃の練習の成果を大いに発揮した活躍が目立ちました。

県新人大会(1日目)

今日から3日間、県新人大会が行われます。本校では、陸上競技部、男子バレー部、女子バレー部、女子テニス個人、卓球女子個人、剣道男子個人が出場します。日頃の練習の成果を十分に発揮してきてほしいと思います。

第1日目の今日は、男子バレー部が1回戦、2回戦と勝利し、見事ベスト8に進出しました。また、女子バレー部も1回戦、2回戦と勝利し、見事ベスト16に進出しました。明日の活躍が楽しみです。

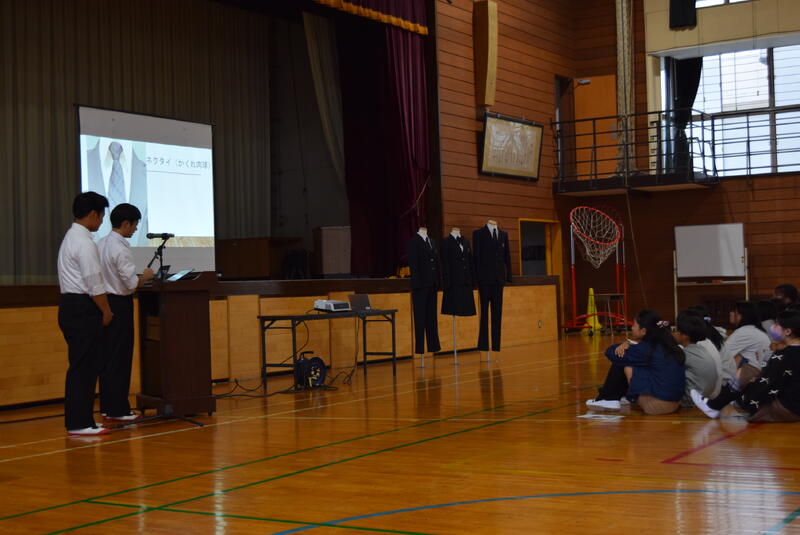

新制服PR活動④ 壬生東小

新制服PR活動最後の第4回目は壬生東小学校にお伺いしました。

しっかりとあいさつをして、2名の先輩の説明を聞きます。

次年度自分たちが着用する制服についての説明を一言一句聞き逃さないようにと、真剣に聞いてくれました。

6年生の児童たちは、はにかみながらも制服のこと、中学校の部活のこと、勉強のことなどについて質問していました。

終わった後には初めて見る新制服に興味津々。手触りを確認したり、隠れ肉球を探したり・・・

新しい制服を着て、中学校に入学するのが楽しみになったでしょうか。

今回の新しい制服の広報活動は、実際の制服のサンプルを展示するとともに、どのような経緯で制服改定に至ったのか、生徒の想いはどのような点に込められているのか、制服の機能性など、多様な観点から小学生に説明をし、それらを分かった上で制服を着用してもらいたいという思いから始まりました。

どの小学校でも、なぜ制服を着るのかという中学生からの質問に対して、「集団としてのまとまりを示す」「生徒であるという証」といった制服の価値をよく理解した回答が返ってきました。そのことに大変感心し、頼もしく感じました。

創立80周年をきっかけに新しくなる制服です。今までの犬中の歴史を背負い、制服検討に関わってきたたくさんの方々の想いも受け継ぎ、新しい制服を新しい犬中のシンボルとして着用してほしいと思います。

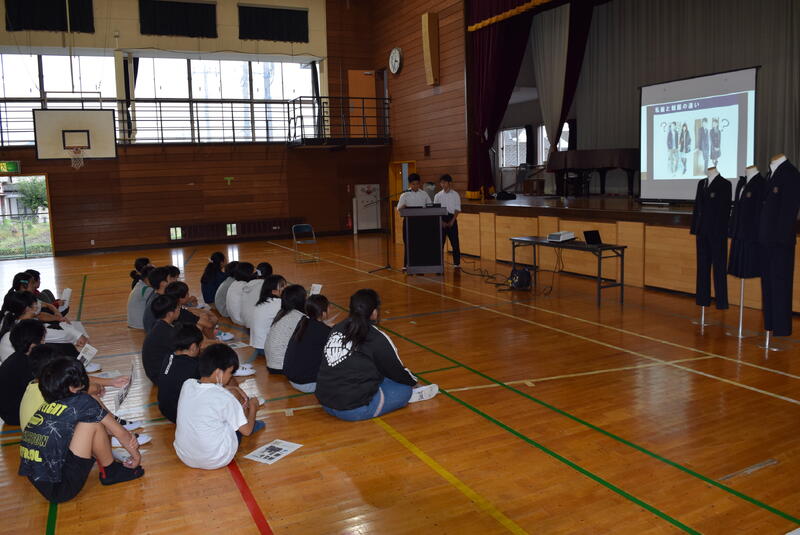

新制服PR活動③ 安塚小学校

新制服PRのための小学校訪問第3回目は安塚小学校にお伺いしました。

来年度、自分が入学する中学校の新制服を目の前にして、子どもたちは興味津々です。

安塚小学校は、本校に入学してくる児童数が最も多い小学校になります。安塚小出身の3名で訪問し、6年生の前で説明をしました。

児童数が多いので、体育館を使わせていただきました。これまで日程調整や会場の準備等、小学校の先生方のご協力なくして、この訪問は実現しませんでした。改めて感謝いたします。

小学校の先生からは、「説明を聞いて、中学校への期待が高まったようです。新しい制服を着るのが待ち遠しいと話していました。」との言葉をいただきました。1週間ほど小学校内に展示していただきましたが、多くの児童や保護者の方が新制服を見るために集まったようです。中学校としても、様々な思いをこめて時間をかけて作った制服について、小学生に知ってもらうことができてありがたく思います。

みんなでキラキラ大作戦(除草ボランティア)

10月13日(日)、本校PTA会長の呼びかけにより、みんなでキラキラ大作戦(除草ボランティア)を実施しました。3連休の中日であるにもかかわらず、20数名のPTA保護者、生徒、職員が集まってくださり、本校の中庭や花壇、フェンス周りなどが見違えるほどきれいになりました。早朝6:30~7:30までの時間帯での活動でしたが、多くの皆さんの協力をいただき、本当に感謝しております。

東関東マーチングコンテストに出場しました!!

本校吹奏楽部は、10月6日(日)に千葉県で開催された第30回東関東マーチングコンテストに出場しました。栃木県マーチングコンテストを通過しての出場で、これまで中庭で炎天下でも練習を重ねてきた成果を存分に発揮しました。

結果は銅賞をいただきました。

本校吹奏楽部は、毎年マーチングコンテストに出場しています。全体練習には中庭を使用しています。音だけではなく、全員の動きをセンチメートル(ミリメートル??)単位でそろえるために、中庭にチョークでマーキングをしたり、2階・3階から撮影した映像を確認したり、工夫して練習に励んできました。県のコンテストは8月に実施されましたが、当然猛暑の中でも練習を欠かすことはありませんでした。早朝の過ごしやすい時間帯を狙い、朝早くに集合して練習したこともあります。その取り組みには、運動部の生徒も顔負けのタフさがありました。この写真は、そのようなきつい練習も乗り越える過程で育まれたチームワーク、最後までやりきった達成感などが1人1人の表情に表れているように見えます。

出発前の学校での練習の様子です。

輝光祭でも練習の成果を披露します。

今年の吹奏楽部のパフォーマンスに期待してください!!

オープンスクール

10月7日(月)、オープンスクールを実施しました。多くの保護者に来校していただき、普段の学校生活を見学していただきました。保護者の皆様には、生徒の様子・授業の雰囲気・給食や休み時間の姿を実際に見ていただくことで、学校に対する理解を更に深めていただき、本校といたしましても、学校と家庭の連携を更に深めていきたいと思っております。

また、午後は、3年生と3年生保護者を対象に進路説明会を実施し、今後の進路に関する情報提供いたしました。3年生にとっては、いよいよ受検本番を迎えます。一人一人に進路実現に向け、全力で支援していきます。

2年生理科の授業

保護者の方も熱心に参観しています。

3年生 進路説明会「学年主任のあいさつ」

3年生進路説明会は、多くの保護者の方に参加していただきました。本当にありがとうございます。

2学期中間テスト2日目

中間テスト2日目です。朝、昇降口で生徒を出迎えると、かかとがきれいにそろえられた靴箱が目に入りました。

時間通りに昇降口を通過する生徒たちです。時間に余裕をもって、落ち着いた生活をすることが授業にもよい影響を与えるということを再確認しました。

朝のこの時間は、学校の1日の中で最も静かに時間が流れるときです。

時折、疑問点を確認しあう姿も見られました。

テストは、終わった後の復習が肝要です。できたところ、できなかったところを把握し、できなかったところの克服に努めましょう。

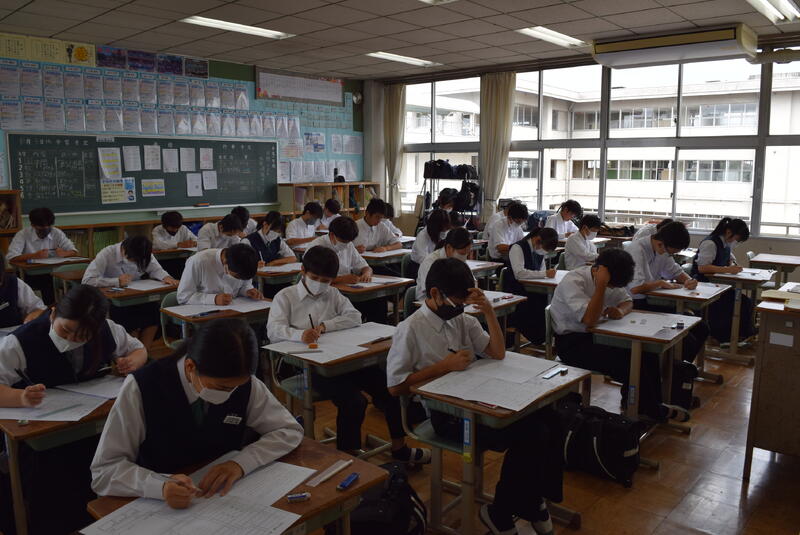

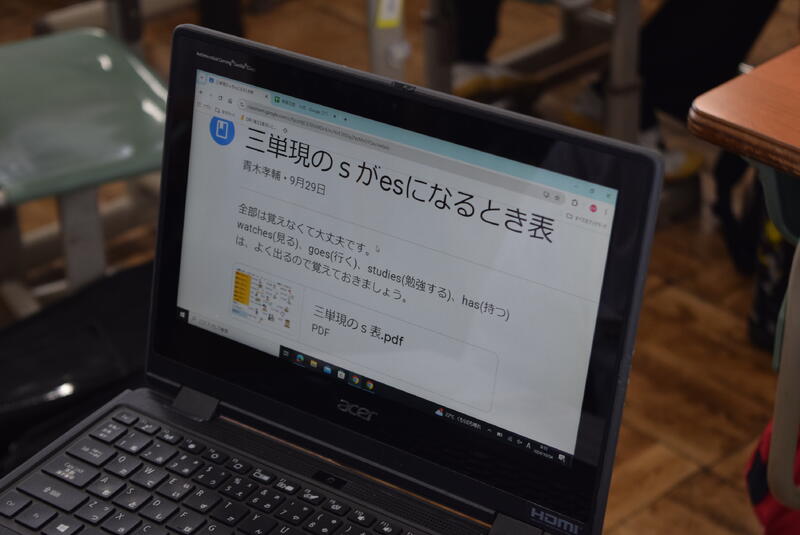

2学期中間テスト1日目

10月3日(木)より中間テストが始まりました。1日目は2教科実施しました。

どの教室でも集中してテストに向き合う姿が見られました。明日4日には3教科実施します。部活動も再開します。目の前のことに集中し、うまく切り替えながら生活していってほしいと思います。

任命集会・合唱コンクール 表彰式

10月2日(水)後期学級委員の任命集会がありました。どの学級委員さんもクラスをまとめていく強い意志が返事に表れていました。三年生の学級委員に話を聞いたら、「3年目で初めての学級委員で不安はありますが、頑張ります」と答えてくれました。どの学級も1年の節目に向かっていきます。この学級でよかったと思える学級づくりをしていきたいですね

また、9月に行われた合唱コンクールの表彰も行われました。

1年生 金賞 1年4組 「HEIWAの鐘」

銀賞 1年1組 「カリブ 夢の旅」

2年生 金賞 2年5組 「あなたへ」

銀賞 2年4組 「アイノカタチ」

3年生 金賞 3年3組 「群青」

銀賞 3年5組 「手紙~拝啓 十五の君へ~」

どのクラスも心に響く素敵な合唱でした。また来年の合唱コンクールが今から楽しみです。