学校生活の様子・ブログ

修了式

3月22日(金)、修了式を実施しました。

修了式の中で、1・2年生の代表生徒が1年間を振り返り、作文発表を行いました。

【1年生】

不安と楽しみで入学してきたあの日から1年間、様々なことを学ぶことができました。その中から特に多くの学びがあったことを2つ紹介したいと思います。

1つ目は、社会の学習の仕方です。私は小学生のころから社会が得意ではありませんでした。中学校に入り、社会の苦手意識を克服するために、自主学習では教科書の範囲を決めて要約する「教科書まとめ」を行いました。社会のワークなどだけでなく、自分なりの方法で続けた結果、自分の納得のいく点数にだんだん上がっていきました。他の教科でも自分にあった学習の仕方を応用し、目標達成に向けて次年度も頑張りたいと思います。

2つ目は、部活動です。私は吹奏楽部に所属しています。トロンボーンという楽器を担当しているのですが、私にとって初めて扱う楽器でした。いい音を出すためにはどうしたらいいのか、音量を大きくするにはどういった工夫が必要なのかなどの分からないことがたくさんありました。しかし、自分で調べたり、先生や先輩のアドバイスを生かしたりすることで、1年間で成長することができました。初めて中学校で先輩ができたこと。コンクールに参加したこと。吹奏楽の大会で東関東大会までは進めたものの、全国大会に進むことができず、初めて団体としての悔しさを知れたこと。吹奏楽部での数多くの経験は、私の財産です。

来年度は自分が先輩になるため、これまで経験したことや学んだことを生かしていきたいです。

【2年生】

僕はこの1年間で成長したことが2つあります。

1つ目は、今まで苦手だった理系科目を様々な工夫をしたことにより、できるようになったということです。僕は1年生のころから理解科目が苦手で、定期テストでも点数があまり伸びず、悩んでいました。このままではだめだと思い、友達や先生たちの力を借りながら、毎日理系科目の自主学習に取り組みました。具体的に言うと、基本的なワークなどを重点的にやったということです。基礎を固めたおかげで点数を大幅に上げることができました。しかし、まだ自分の目標点数には届いていないので、3年生の入試までにはワークや過去問を徹底的にやり、苦手を得意にしたいと思います。

2つ目は、部活動でリーダーシップを発揮できるようになったことです。僕は40人以上の部員がいるパソコン部の部長を務めています。最初は前の部長のように皆をまとめることができず、前に立つ時も緊張してしまって言葉が全然できないことがあり、とても大変な日々でした。しかし、先生からのご指導や前の部長にアドバイスなどをいただき、緊張せずに前に立って部員たちに活動内容や指示を具体的に話すことができるようになりました。まだ、引退まで数か月あるので、それまでにリーダーシップを発揮しつつ、誰にでも優しく、思いやりがある先輩になりたいと思います。

これらの経験を生かして、3年生に向けて勉強や部活動に一生懸命取り組み、今の自分を越えたいと思います。また、3年生では部活動や勉強の両方を今以上に頑張り、メリハリのあるクラス、パソコン部を作っていきたいと思います。先生方、本年度ありがとうございました。令和6年度もご指導のほう宜しくお願いします。

1,2年生ともに、この1年間で大きく成長しました。学校生活を通して得られるものは「経験」と「感動」です。物事に対し一生懸命取り組むことで、「成功」「失敗」のどちらにしてもそこには大切な経験があります。そして、一生懸命の先に「感動」が生まれるものです。1年間を振り返り、一生懸命に勉強や部活動に取り組んだ自分を誉めてあげてほしいと思います。1年間お疲れ様でした。

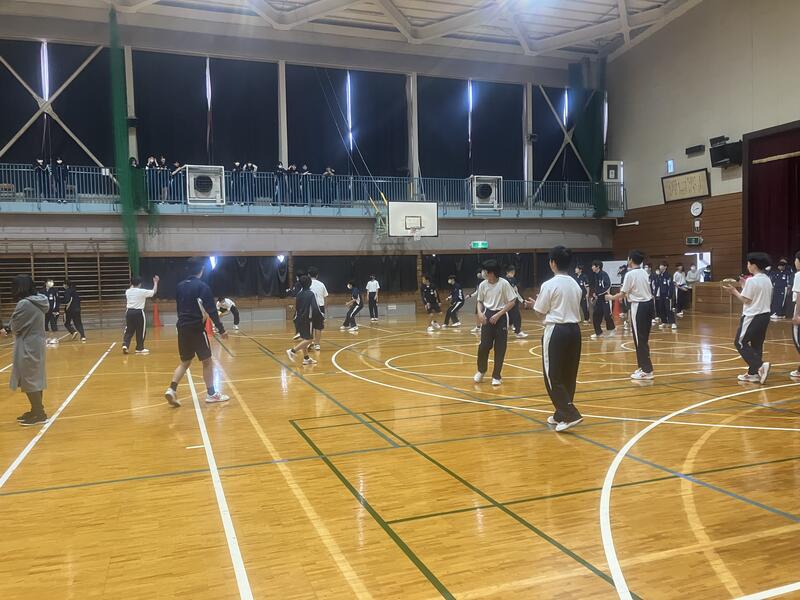

2学年レクリエーション

3月21日(木)、2学年は5・6校時に学年レクリエーションを行い、クラス対抗ドッジボール大会を実施しました。企画運営の全てを生徒自身が行いましたが、円滑に試合を進める姿に大きな成長を感じました。

明日は修了式です。2年生はあと少しで最上級生となり、学校の顔となります。学校のリーダーとしての自覚と誇りをもって、素敵な3年生になってほしいと思います。

Long昼休み

3月19日(火)、今年度最後のLong昼休みを行いました。

今回は「さらに飛躍する南犬飼中へ!縦割りレクリエーション」と題して、1・2年生が縦割りで遊びました。ドッジボール、警ドロ、中線踏み、バレーボールとそれぞれに種目を決めて遊んでいました。各場所では、2年生がリーダーシップを発揮し、準備や片付けなどの運営を主体的に行っていました。このようなことを通して先輩として大きく成長していくのだなと感じました。特別活動の方法原理である「為すことで学ぶ」姿がありました。もちろん、1・2年生の仲もさらに深まり、来年度に向けて絆が強くなりました。

Long昼休みは、「生徒がおもいっきり遊べる時間がほしい!」という昨年度の生徒会長の思いから始まりました。今年度も生徒会役員を中心に様々な企画が作られ、楽しい時間を過ごしました。これからも生徒が自分たちの学校生活をより楽しいものに、そして幸せな時間が作れるよう応援します。生徒の思いを大事にしていきます。

笑顔あふれる思い出

3月18日(月)、午後は体育館や校庭などで笑顔があふれました。1年生は学年レク、2年生はクラスレクを行いました。あと少しで今のクラスの仲間ともお別れです。笑顔で遊びながらも、少しずつ寂しさも感じているのではないでしょうか。残りの時間を大切にしてほしいと思います。

中学生になってもやっぱり友達と思いっきり遊ぶのは楽しい時間ですね。「学校は楽しくするところだ!」を卒業した3年生からしっかりと受け継いでいる1、2年生の姿がありました。どんなことも本気でやるから楽しい。勉強も部活動も遊びも本気で取り組んでいってほしいと思います。

令和6年度への準備・・・

「ハッピーボックス」に本年度最後の『お昼の放送』を掲載しました。

「お知らせ」に『令和6年度の行事予定表』を掲載しました。

本日、新入生保護者様に『入学式のご案内』を安心安全メールにて配信しました。

コロナ禍、学校現場は様々なことをデジタル化すること余儀なくされました。その中で継続する価値のあること、例えばSDG’sの視点でのペーパーレス化、タイムリーな情報の共有、業務の効率化、個別最適な授業への転換、協働編集を通しての資質・能力の育成と様々なものがあげられます。

保護者の皆様には、欠席連絡FORMやメールでの通知文の配布、各行事での応援メッセージの投稿など、多大なるご理解とご協力を得て、本校の教育活動はさらに価値あるものへと成長させていただいています。心より感謝申し上げます。

今後とも、夢や希望をもてる教育活動を通して、生徒や保護者、地域の皆様、教職員の『幸せな時間づくり』をともに応援していただけたらと思います。よろしくお願いいたします。