学校生活の様子・ブログ

民生委員・児童委員との懇談会

7月8日(月)、民生委員・児童委員との懇談会を開催しました。この日は栃木県に熱中症警戒アラートが発令されるなど、本当に暑い中での開催となりました。本校の図書館に集まっていただきましたが、皆口を揃えて「今日は暑いね」が挨拶代わりとなっておりました。そんな中、多くの関係者から南犬飼中の生徒に対して、多くのお褒めと励ましのお言葉をいただきました。喫緊の課題でもある不登校対応の問題に対しても、学校、保護者、地域の皆様と連携をしっかり図りながら進めていくなど、建設的な意見を沢山いただき、本当に心強く感じました。

テストは終わった後が一番大切!

先週、やっと期末テストが終わったと思いきや、今週は早速テストが帰ってきました。1年生にとっては初めての定期テストでもあるので、今後の学習に大いに生かしてほしいと思います。よく言われることですが、「テストは終わった後が一番大切」です。間違っているところを再度確認し、定着をしっかり図ってほしいです。

1年生理科のテストの返却の様子「先生のアドバイスをしっかり聞いています」

理科のテスト解説の様子!

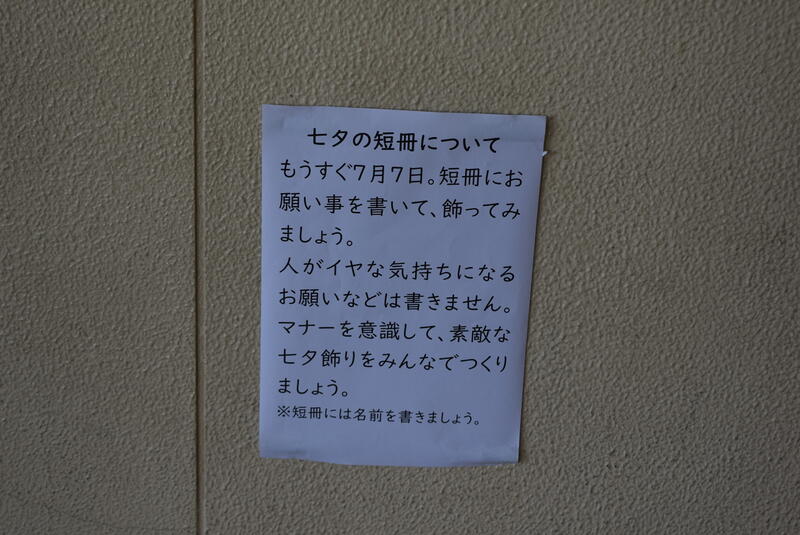

もうすぐ七夕

テストを受ける子どもたちの様子を見るために、3階の1年生の教室へ上がっていくと季節を感じる七夕飾りが目に入ってきました。

「期末テストがんばります」

「先輩みたいにかっこいい剣士になれますように」

「バスケがうまくなりますように」

「家族が元気で健康でいますように!!」

飾られた短冊には、1年生の素直さ、優しさがあふれていました。

みなさんはどんな願い事をしますか?

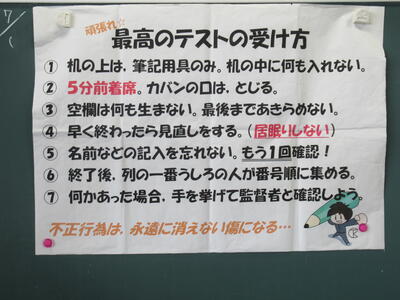

期末テスト第1日目

今日から第1学期期末テストが始まりました。1年生は理科・国語・数学、2年生は国語・音楽/保体・英語、3年生は社会・理科・音楽/保体のテストが実施されます。1年生にとっては、初めての定期テストで、テストの受け方の詳細を担任の先生から受け、緊張感をもって臨んでいました。時間配分に気をつけ、日頃の学習の成果を十分に発揮してほしいと思います。

1校時目の1年生の様子です

1校時目の2年生の様子です

1校時目の3年生の様子

3年生、終わって、ホッと一安心。でも、「難しかった」とのこと。

3年生、1校時目の社会科のテスト後、すぐさま答え合わせ!

総体地区予選第3日目

総体地区予選3日目。最終日となった今日も各地で熱戦が繰り広げられました。今日は、男子バレーと女子バレーが検証に進出し、見事男女アベック優勝を果たすことができました。強いサーブで相手を崩し、最後まで自分たちのバレースタイルを貫いた結果の見事な優勝でした。

この3日間で、様々なドラマがありましたが、本校生徒が最後の最後まで持てる力を十分に発揮して、仲間を信じて戦い抜いた勇姿がとても印象的でした。そして3年生最後の大会を終え、感謝の気持ちをお世話になった先生や保護者に伝えている3年生の成長した姿に胸が熱くなりました。