学校生活の様子・ブログ

第1学年「犬中クエスト1発表会」

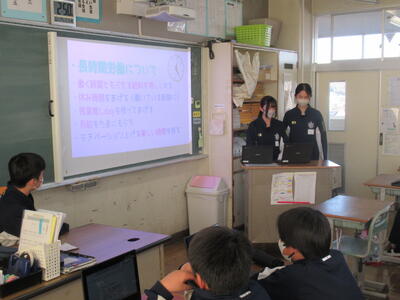

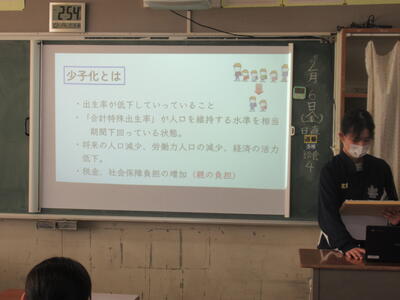

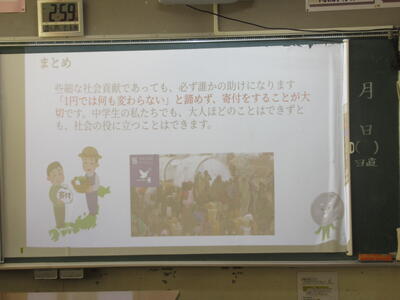

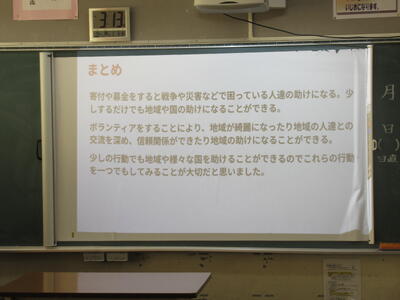

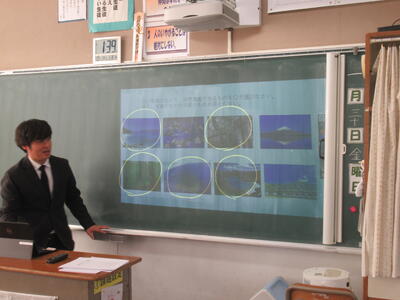

2月6日(金)6校時、第1学年の総合的な学習の時間に「犬中クエスト1発表会」を行いました。「地域や企業の発展のために何ができるか」をテーマに、各班がそれぞれの課題(ミッション)についてまとめたものを発表するものです。各班ごとの発表に際して、講師として来校された各企業の方々から、「企業の取組として大切にしていること」、「これから求められる人間像について」について様々な視点からアドバイスをいただきました。生徒たちも、また新たな課題を感じ取ることができ、地域や企業ために何ができるかを具体的に考える貴重な機会となりました。

講師の方々のアドバイスを真剣に聞いている生徒たち!

「街を綺麗にすることについて」の貴重なアドバイスでした。

3年1,2,3組保健体育「サッカー」

2月4日(水)3校時、3年1~3組保健体育男子「サッカー」の授業を参観しました。雲一つない絶好の天気で、広い校庭にサッカーコート3面を作り、元気に動き回る生徒の迫力に圧倒されました。そんな中、一番感心したことは、3クラス中1人の見学者もなく、生徒全員が保健体育の授業に参加していたことです。この中には、明日、公立高校の特色選抜入試を控えている生徒もいますが、よい意味でリフレッシュできたような気がします。

最後は、とても爽やかな表情をしていました!

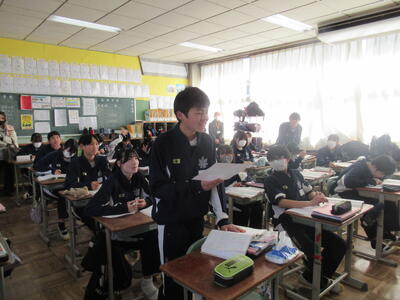

生徒会企画「犬中あいさつの日プロジェクト」

2月4日(水)早朝、昇降口前から、爽やかな明るい挨拶が聞こえてきました。生徒会が企画した「犬中あいさつの日プロジェクト」です。今日の担当は生徒会役員と資源委員です。月2回の実施を予定いる「あいさつの日プロジェクト」ですが、朝から生き生きとした声が響き渡ることは、いつ見ても気持ちのよいものです。最近は、町内の小中学校でもインフルエンザ感染の影響で学年休業や学級休業となっている学校もあります。本校は今のところ通常どおり生活できていますが、感染予防には十分に気を付けて生活していきたいです。生徒たちの元気なあいさつが、何よりの薬ですね!

資源委員会の皆さんです!

気持ちのよい挨拶が飛び交います!

こちらは、生徒会役員です。

最後は資源委委員長の号令で終了しました。

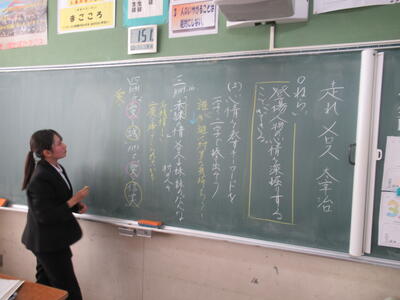

授業参観、子育て親育ち講座

1月30日(金)、5校時目に授業参観があり、多くの保護者が来校しました。本年度、最後の授業参観となりましたが、生徒たちの生き生きとした取組を多くの保護者に参観していただき、とても有意義な時間を提供できました。

また、授業参観後は、全生徒と保護者を対象に、子育て・親育ち講座を開催しました。講師は、NPO法人日本アドラー心理学カウンセリング協会理事長の鈴木稔先生で、「子供たちはこの国の宝だ!~多難の時代を生き抜く若者に育てる』という演題でご講話いただきました。この国の宝である子供たちにどう関わり接していくべきかを、実例を基に詳しくお示しいただきました。講話が終了して、体育館出口で生徒一人一人に挨拶を交わしながら見送っていた鈴木先生に感銘を受けた生徒が沢山いたことは言うまでもありません。

3年3組「社会」世界遺産について、話し合っています。

日本にある世界遺産は5つです!

2年3組「国語」 とてもユニークな意見が続出?

1年4組「数学」

子育て・親育ち講座の様子!

講師の鈴木稔先生です。

会場は大盛り上がりです!

生徒からの質問!

最後に、一人一人の生徒にお礼を言って見送る鈴木稔先生!

男子生徒から握手を求められていました!

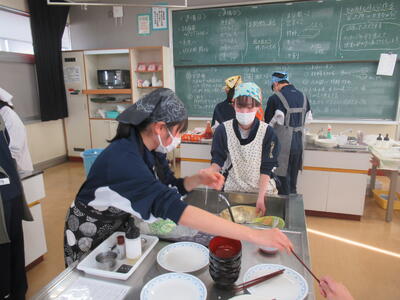

2年5組家庭科「調理実習」

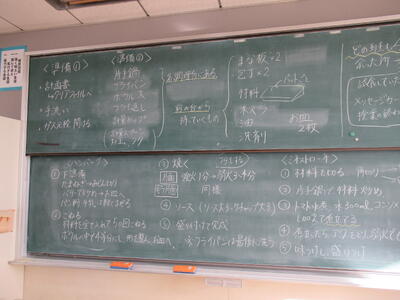

1月29日(木)5,6校時、2年5組家庭科の授業を参観しました。学習内容は調理実習です。メニューはハンバーグとミネストローネです。授業の初めに、教師から調理実習についての細かな指示がありました。ハンバーグにおいては、下準備、こね方、焼き方、ソースづくり、盛り付けなどです。3~4人のグループで、どの班も男女が協力して、楽しそうに取り組んでいました。最後に生徒たちは試食していましたが、どの班も上手にできたようで、とても美味しそうに食べていました。

どの班も楽しそうに活動していました!

役割分担もバッチリです!

焼き具合はどうですか?

いただきまーす!

美味しそうに食べています!

なんと校長室に届きました。2年5組の皆さん、ありがとう!