学校生活の様子・ブログ

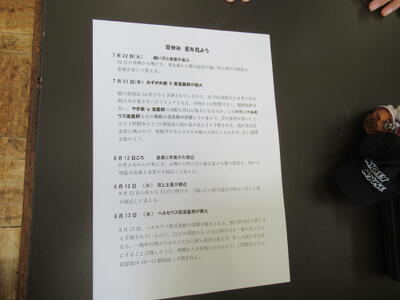

夏休みに星を見よう!

7月17日(木)5校時、2年1組の理科の授業を参観しました。夏休みの理科研究の説明をするにあたり、これまでの理科研究の優秀作品を担当教師が紹介していました。生徒にとってはいい刺激になったように思います。そんな中、担当教師から面白い提案がありました。「夏休みに星を見よう」という提案です。例えば、7月22日(火)には、細い月と金星が並ぶそうです。理科に限らず、夏休みだからできることを沢山経験してほしいですね。

また、授業の中である生徒が、金星に関する関する素朴な質問をしていました。「金星ってなんで「キンセイ」と呼ぶのですか?」面白い質問ですね。様々な質問が飛び交う中、今度は先生が「金星は英語でなんていうか知っていますか」と聞きました。生徒は困ってしまいました。なんとか答えに辿り着きましたが、私自身も勉強になりました。2年生は、まだ惑星についてはまだ学習していませんので、分からないのは当然ですが、「水金地火木土天海冥」は有名な言葉ですね。参考までに各惑星の名前は以下のとおりです。

「水星(Mercury)」マーキュリー

「金星(Venus)」ヴィーナス

「地球(Earth)」アース

「火星(Mars)」マーズ

「木星(Jupiter)」ジュピター

「土星(Saturn)」サターン

「天王星(Uranus)」ユーラナス

「海王星(Neptune)」ネプチューン

また、「冥王星(Pluto)」も2006年まで惑星でしたが、今は準惑星(dwarf planet)に分類されているそうです。

前回の理科研究の優秀作品を観察する生徒たち

「夏休みに星を見よう」の説明には、生徒も興味津々です。

情報安全(モラル)教育の徹底

7月14日(月)6校時、1年3組の道徳の授業を参観しました。学習内容は、情報安全(モラル)教育です。昨今の喫緊の課題でもありますが、多くの生徒が携帯電話をもつにあたり、SNSに関するトラブルは全国的な問題として、常に取り上げられています。本校生徒の皆さんには、是非、正しい扱い方を身に付けてほしいと思います。

総体県予選ソフトテニス大会(第2日目)男子団体戦

7月12日(土)、総体県予選ソフトテニス大会男子団体戦が那須塩原市石川スポーツグランドくろいそで開催されました。本校から男子団体(3ペア)が出場しました。残念ながら1回戦敗退でしたが、チーム一丸となり熱戦を繰り広げました。相手に不足はなく、自分たちの力を存分に発揮した素晴らしい試合でした。

団体戦、開会式の様子!

試合開始前のミーティング!

エンジンを組んで気合を入れます!

深井・斎藤ペア

中島・中西ペア

顧問のアドバイスを真剣に聞きます。

前田・石川ペア

最後は応援してくれた仲間と保護者に一礼。

よく頑張りました!

総体県予選ソフトテニス大会(第1日目)個人戦

7月11日(金)、総体県予選ソフトテニス大会男女個人戦が那須塩原市石川スポーツグランドくろいそで開催されました。本校からは、男女1ペアずつ出場しました。レベルの高い試合で熱戦を繰り広げましたが、男子中島・中西ペアが2回戦、女子鈴木・齊藤ペアがベスト32と大健闘しました。

開会式の様子です

試合開始前のチームミーティング!

男子中島・中西ペア、1回戦は見事勝利!

女子鈴木・齊藤ペア2回戦は見事勝利!

男子2回戦は惜敗。

女子3回戦はフルセットの末、惜敗!

応援も熱が入ります!

フルセットの末、敗れましたが、見事な試合でした。

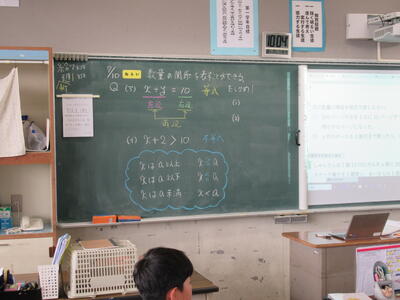

1年4組 数学「文字と式」

7月10日(木)2校時、1年4組数学の授業を参観しました。今日の授業内容は「数量関係を表すことができる」です。文字式の入った数量関係を「=」、「>」、「<」、「≧」、「≦」など不等号を用いて式で表します。学習の様子から、数だけの文章を式で表すことはスムーズにできます。しかし、文章の中に文字(x、y)が入るとなぜか抵抗を感じてしまい、数量関係を式で表すことができない生徒が見られます。まずは、数字だけの式と同じように考えさせ、式を立てる訓練が大切です。そして、できるようになったら、同じような問題を何度も解いてみて、問題慣れすることも必要です。生徒の皆さん、確かな学力を身に付けるためには、学習の質と量のバランスを常に考えながら取り組むといいですね。

ちなみに、生徒が躓いていた問題は、「x円のボールを3割引きで買ったら、代金はy円だった。」です。皆さん、いかがですか?

まずは、個人でじっくり考えます。

問題が難しいので、何やらザワザワしています。

よくある誤答。

何やら先が見えてきました!

「やっとできた」と一安心。でも、もう一息!