学校生活の様子・ブログ

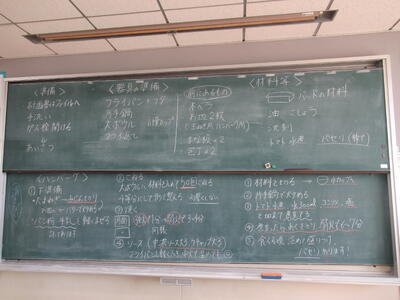

2年3組家庭科「調理実習」

1月28日(火)3、4校時、2年3組家庭科の授業で、「調理実習」(ハンバーグづくり)を行いました。担当教諭と学校栄養士が指導に入り、ハンバーグを作りました。3~4人のグループ作業で、みんなで協力しながら楽しそうに取り組んでいました。玉ねぎをみじん切りにし、バターで炒め、パン粉と牛乳を混ぜながら、引き肉をこねて焼くなど、本格的な自家製ハンバーグです。もちろんソースも自家製です。仕上がりが楽しみですね。

授業の様子

1月28日(火)2校時の授業の様子です。

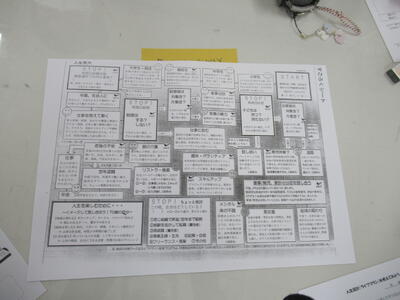

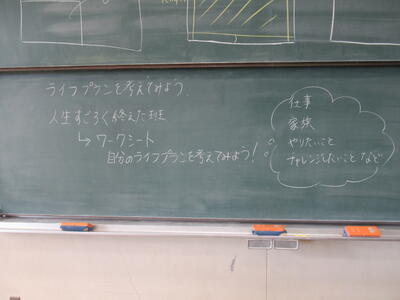

3年1組:家庭科「ライフプランを考えよう」

双六を用い、一覧表にあるテーマについて、各自の考えをグループで話し合っています。

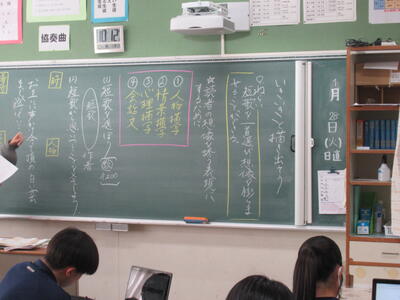

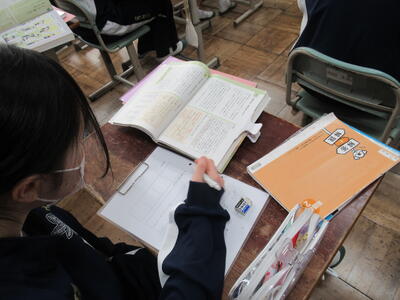

2年1組:国語「短歌」(いきいきと描きだそう)

短歌に込められた想いを、情景を思い浮かべて考えています。

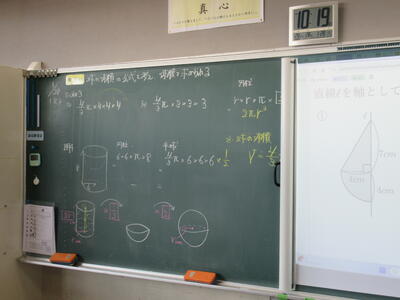

1年4組:数学「空間図形」(球の体積)

回転体の体積の応用編です。公式を使っても、すぐには求められません。回転体のイメージを働かせ、解くには工夫が必要です。任意小集団で話し合って回答を導き出していました。

立志式 生徒代表 発表

1月23日(木)の立志式にて、2名の代表生徒による発表がありました。原稿を紹介します。ぜひご一読ください。

以下のPDFファイル名をクリックすると原稿を見ることができます。

立志式 作品展示

本校2階ホールには、2年生が立志式に向けて作成した「誓いの言葉」と「手形」が入った大きな色紙が展示されています。2学年生徒が、立志を機に考えた将来に向けての力強い「誓いの言葉」と、今現在の大きな「手形」です。来校の際に、是非ご覧ください。

感動、感動、感動の立志式

1月23日(木)、第2学年生徒、保護者、関係職員が参列し、立志式を行いました。県知事からのお祝いのメッセ―ジ、代表生徒による作文発表、全生徒による誓いの言葉、記念合唱など盛りだくさんの内容でした。特に、全生徒による誓いの言葉は、マイクを使わず、生の声で堂々と発表する姿に感動。また、全生徒で歌った記念合唱「僕のこと」では、素敵な歌詞と素敵なメロディーが体育館いっぱいに広がり、聴いていた保護者や職員が自然と感動。最後に、生まれたときから、これまでの生い立ちをまとめたスライドショーでは、懐かしい写真と共に添えられた暖かいメッセージに感動。

スライドショーの中に、親からのメッセージに添えられた「元気に生まれてきてくれて、ありがとう」の言葉に、自然と涙を拭いている保護者がとても印象的でした。メッセージにはありませんでしたが、これを見た生徒からは、「生んでくれて、ありがとう」と心の中で大きく叫んでいたように思えてなりません。

全体写真

生徒代表作文発表

生徒代表作文発表

誓いの言葉

誓いの言葉

記念合唱「僕のこと」

記念合唱「僕のこと」

記念合唱「僕のこと」

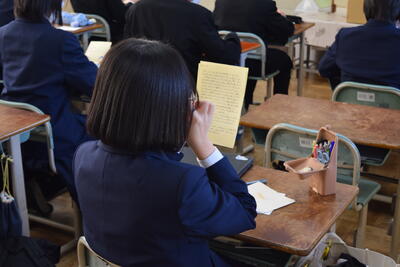

保護者からの手紙を静かに読む生徒

保護者からの手紙を静かに読む生徒

生徒会活動Long昼休み企画

1月22日(水)、生徒会活動Long昼休み企画を実施しました。今回は、卒業する3年生に感謝の心をこめ、交流を深め、卒業生へ感謝の心を見せること。2年生が主導となり、企画から運営までを行う過程を通して、リーダーシップと、参加する学級の生徒のメンバーシップの育成を行うこと。2年生が3年生となるための土台作りの3つが主な目的です。生徒達は、1年生から3年生までの縦割り班に分かれ、校庭や中庭、体育館の3か所で活動しました。内容は「ケイドロ」、「いうこと一緒」、「中線ふみ」などです。天候にも恵まれ、校庭一杯に歓喜と笑顔が満ち溢れた「幸せな時間」でした。

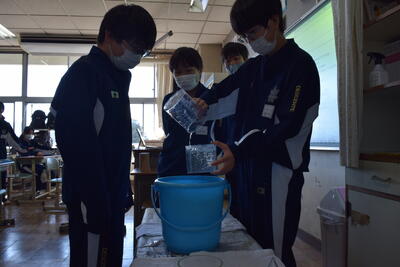

福祉委員会の活動

1月16日(木)、この日の委員会は、3年生と一緒にする最後の委員会活動でした。福祉委員会は、高齢者施設にお送りするパンジーの苗植えをしました。高齢者の皆様の笑顔を想像しながら、みんなで心を込めて花を植えました。プランターにつけるプレートも、生徒のみんなで描いた塗り絵です。

新制服ミニチュア版

来年度から入学する新1年生が着用する新制服が、壬生町役場に展示されています。役場に行く際には、是非ご覧になってください。また、本校でも、新制服のミニチュア版を今日から展示しました。新制服と同じ本物の生地を採用しており、とても見応えのある可愛らしいミニチュア版です。来校時に是非ご覧ください。

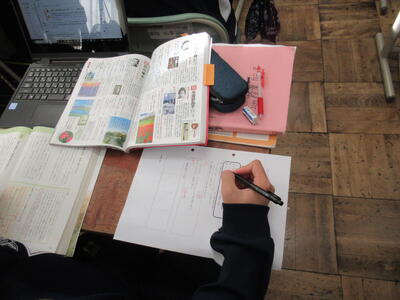

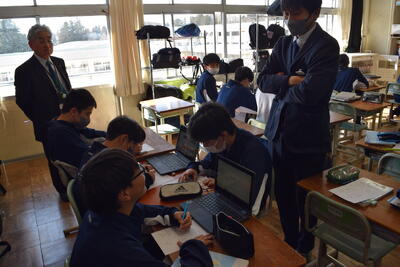

リーディングDX 授業視察

本日、リーディングDXの拠点校である本校に、東京学芸大学教職大学院教授の堀田先生、小菅壬生町長、田村教育長、その他関係者が来校し、授業を視察しました。2年5組の社会科と1年1組の数学科を視察され、ICTを活用した授業について本校職員と情報交換いたしました。

2年生 立志式に向けて

2年生は、来週(1月23日)実施予定の立志式に向け、今週から本格的に練習に取り組んでいます。本番では、全生徒一人一人の「誓いの言葉」、学年代表による作文発表、立志式記念合唱など様々な企画があります。立志の意義を自覚し、自分の生き方を考え直すきっかけとするためにも、本番の式典に向けて、いい緊張感をもって練習に臨んでほしいと思います。

①立志式リハーサル

2年生はいよいよ立志を迎えます。緊張感をもち、その大切な行事の趣旨を理解しながら、真剣に話を聞いています。

②誓いの言葉

自分が将来、どのような大人になっていきたいか。はっきりとした口調で「誓いの言葉」を伝えています。保護者の方もお子様の誓いの言葉を楽しみにしていてください。

③記念合唱「僕のこと」

これからの自分と向き合い、そして、ここまで育てていただいた保護者に感謝の気持ちを込めて歌います。

感染症対策もあり、練習も満足に出来ていませんが、今の自分達の出来る限りの力で歌います

④立志記念撮影

写真撮影の隊形になります。保護者の方は当日、生徒の後方にご移動頂き、撮影をお願い致します。