学校生活の様子・ブログ

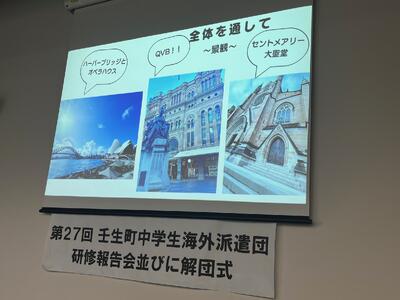

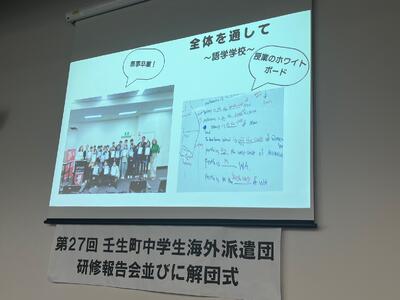

壬生町中学生海外派遣団研修報告会

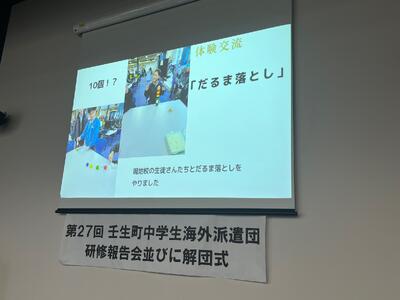

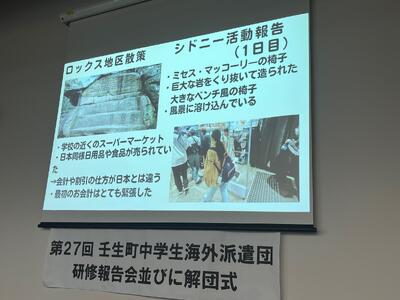

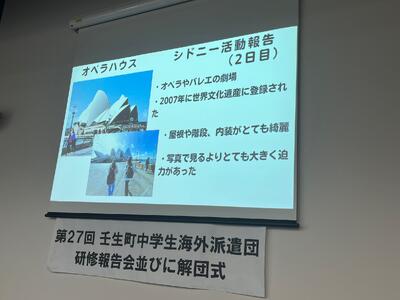

9月14日(日)、壬生町役場にて壬生町中学生海外派遣団研修報告会がありました。研修報告前に、壬生町長や壬生町議会議長からご挨拶があり、一回りも二回りも成長して帰ってきた団員に労いのお言葉をいただきました。今回派遣された20名の中学生達は、オーストラリアでの語学学校での研修やホームステイ先での生活の様子、各見学地の歴史的建造物などについて学んだ貴重な経験を堂々と発表しました。

団員代表挨拶(本校3年生)

団員による研修報告!

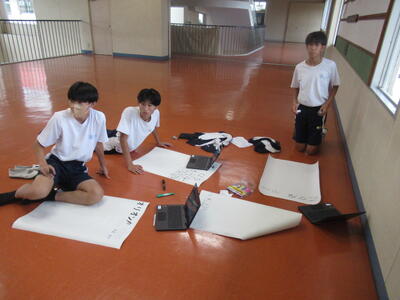

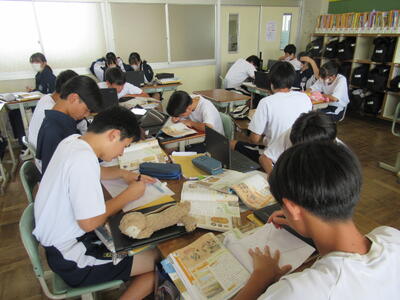

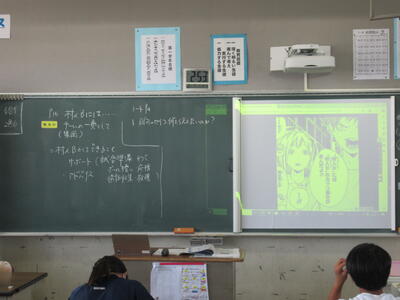

準備の過程も大切な学びに—輝光祭に向けた活動の様子

本日、総合的な学習の時間において、異学年による縦割り班での活動を行いました。輝光祭に向けて、7つのパビリオンコースに分かれての活動は、企画の立案から制作、発表練習等の役割分担をしながら協力して取り組んでおり、学年を越えた交流が活発に行われています。

活動の様子をのぞいてみると、教室や廊下のあちこちで、生徒たちが真剣な表情で話し合ったり、笑顔で作業を進めたりする姿が見られました。アイデアを出し合いながら、互いに協力し助け合う姿があちこちで見られました。

生徒たちのいきいきとした表情からは、準備の過程そのものが貴重な学びの時間となっていることが伝わってきます。今後も、取り組みの様子を随時ご紹介してまいりますので、どうぞお楽しみに!

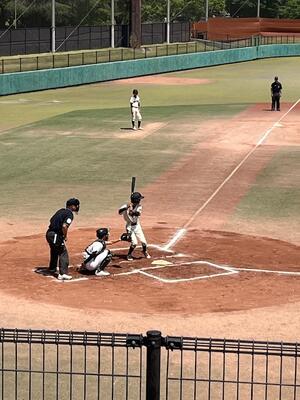

1年3,4組男子保健体育「ソフトボール」

9月12日(金)2校時、1年3,4組の保健体育「ソフトボール」の授業を参観しました。今日は、基本的なキャッチボールから、より実践的なスローイングの練習をしていました。ソフトボールは、野球よりも塁間が短いため、内野ゴロの処理として、キャッチしたら素早く投げる必要があります。生徒達は、教師の丁寧な説明と野球部員の生徒の実践演技でイメージを膨らませ、2人1組でのキャッチボールに一生懸命に取り組んでいました。コツを少しずつ掴みながら、だんだんうまくなっていく様子が素晴らしいです。

教師の丁寧な説明

野球クラブの生徒の模範演技

再度、キャッチボール練習!「だんだんうまくなってきました。

野球部員の模範演技!「ゴロのさばき方」

生徒達もイメージを膨らませます!

本当にうまくなりました!

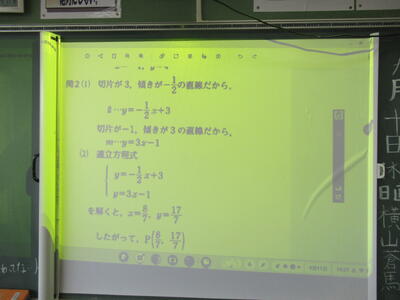

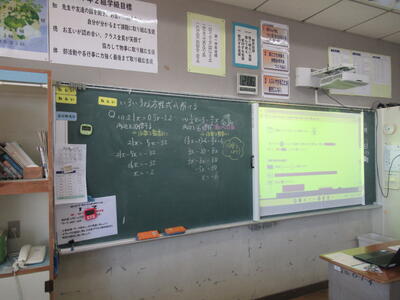

2年1組 数学「1次関数」

9月11日(木)2校時、2年1組の数学の授業を参観しました。学習内容は、1次関数のグラフを用いて、連立方程式の解を求める内容です。多くの生徒は、1次関数のグラフの交点の座標と連立方程式の解が一致するという概念がちょっと薄いように感じました。もちろん、連立方程式は加減法や代入法で解ける生徒は多くいますし、1次関数のグラフは、傾きと切片が分かり、グラフならかけるという生徒も多くいます。ただ、今日の授業のように、式からグラフを書いて、その交点から連立方程式の解を求めたり、逆に、グラフを式に直してから、連立方程式解いて交点を求めるとなると、分数が必然的に出てきて、計算が複雑になるため、なかなか思うように進まない生徒が多くいました。まずは、問題に少しずつ慣れることが必要です。そこから、グラフと式の概念を深めるとよいですね。頑張れ、犬中生!

自力で解決できました!(すばらしいです)

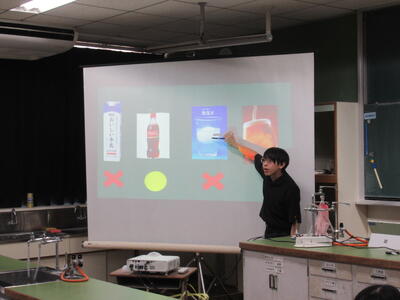

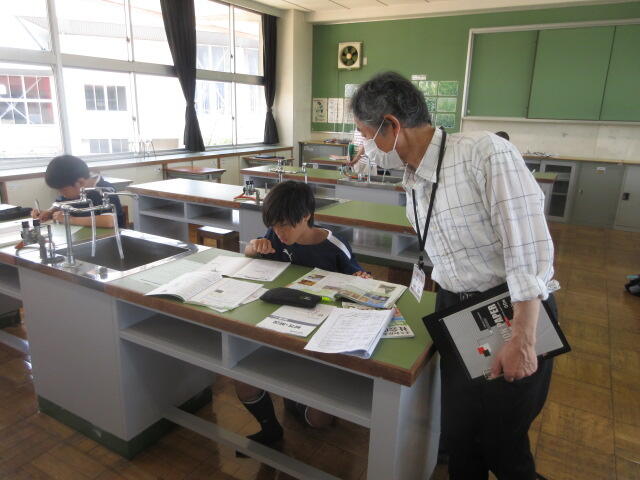

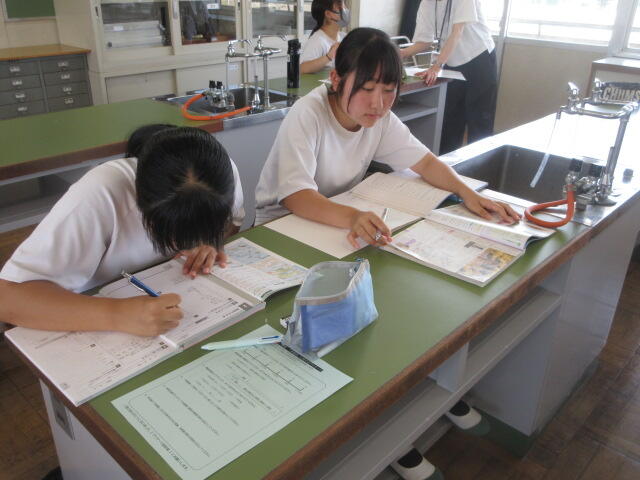

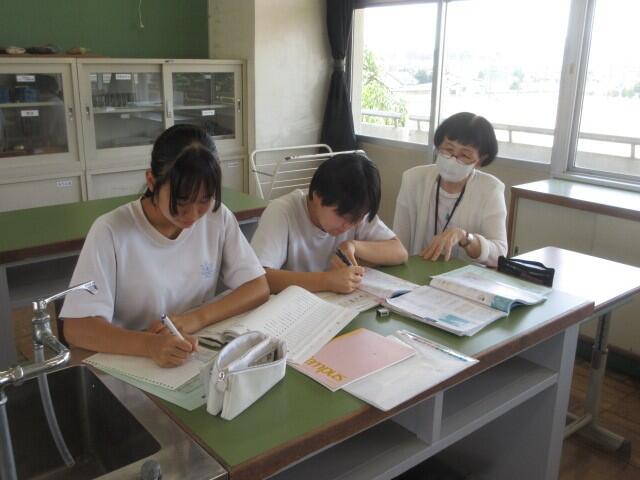

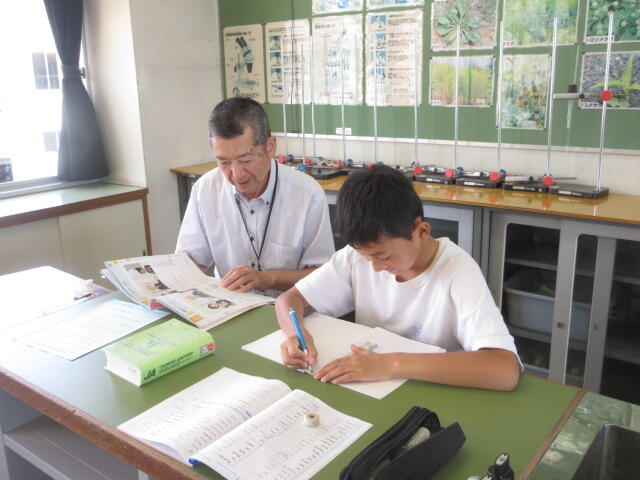

第2回学校運営協議会

9月9日(火)、第2回学校運営協議会を実施しました。今回の主な内容は、全クラスの授業参観、授業及び教育環境についての話し合いです。学校運営協議会委員の皆様から、授業の様子については、様々なご意見や感想を頂戴いたしました。「多くの生徒が一生懸命に学びに向かっている。落ち着いて学習に取り組んでいる。グループ協議が活発である。先生方が生徒主体の授業を実践している。授業が楽しそう。同じ内容の学習でも、教師の教え方に工夫があり、ICTやプリント学習の導入、一斉学習や個別学習など様々なアプローチが見られた。先生方が生徒目線で対応している。」など、本校生徒の長所をたくさん見ていただきました。

1-1「理科」

2-5「理科」

1-4「家庭科」

2-4「英語」

2-3「社会」

3-1「保健体育」

1-3「技術」

1年2組「数学」~方程式~

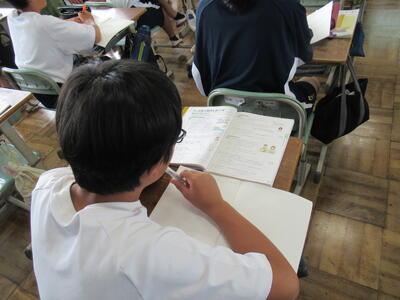

9月8日(月)3校時、1年2組の数学の授業を参観しました。今日の学習内容は、いろいろな方程式の計算です。少数や分数が入った計算ですので、生徒にとっては苦手意識がある分野です。方程式を解くには、等式の性質を利用して、計算しやすいように式を変形していくことがポイントになります。つまり、少数が入っていれば両辺を10倍、または100倍にして、整数のみの式に変形してから計算します。また、分数が入っていれば、分母の最小公倍数を両辺にかけて、整数にのみの式に変形してから計算します。計算に慣れるまで、少し苦労しますが、このようなポイントを押さえて計算する意識がとても大切です。1年2組の生徒は、とても素直で、先生の説明通りに一生懸命に計算に取り組んでいました。難しい計算を解いて、答えが出たときの生徒の表情は、達成感に満ち溢れていました。

だんだん計算に慣れてきました!

2学期縦割り総合活動開始!

9月5日(金)5,6校時は、2学期最初の縦割り総合活動で、いよいよ輝光祭に向けて本格的に活動が始まりました。7つのパビリオンコースに分かれての活動で、3年生が中心となって具体的な企画・運営をしていました。10月24、25日の輝光祭本番が楽しみです。

暑さに負けず元気いっぱい!今日の昼休みの様子

今日は、連日の猛暑が少し落ち着き、久しぶりに比較的過ごしやすい一日となりました。そんな中、生徒たちは昼休みに校庭へ飛び出し、元気いっぱいに遊ぶ姿が見られました。

ボールを追いかけて走り回る生徒、友だちと笑顔で語り合う生徒、木陰で楽しそうに遊ぶグループなど、それぞれが思い思いの時間を過ごしていました。

中学生らしい活力と笑顔があふれる昼休み。これからも、季節の変化を感じながら、仲間とともに楽しい学校生活を送ってほしいと思います。

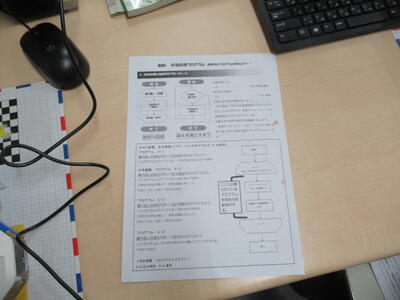

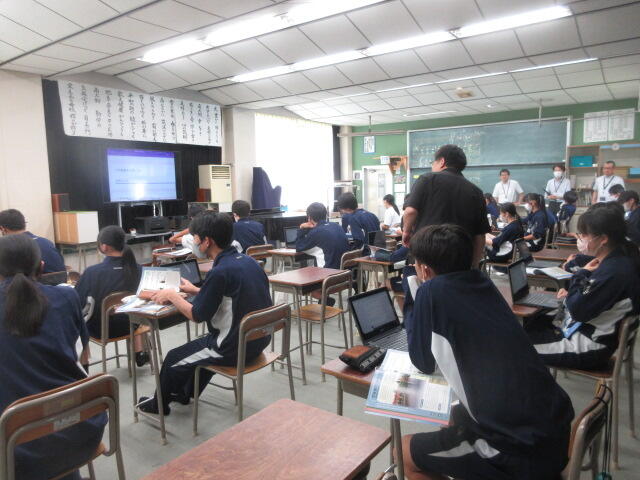

3年1組 技術家庭科「反復処理プログラム」

9月4日(木)2校時、3年1組「技術」の授業を参観しました。今日の学習は、パソコンを使ったプログラミングの学習で、反復処理プログラムについて学んでいました。生徒各自がプログラミングしたものを、実際の機械で動かす作業はとても興味深く、生徒は生き生きと活動していました。

1年1,2組「保健体育」

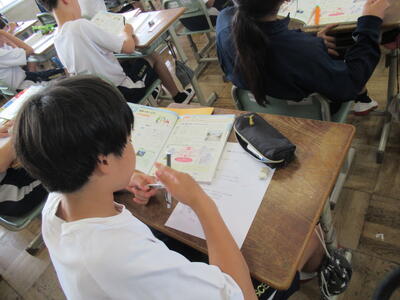

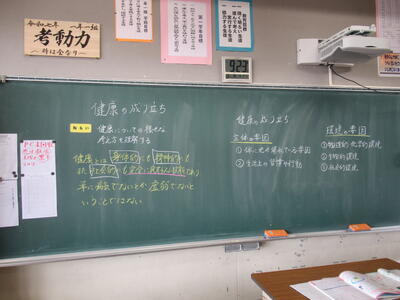

9月になっても非常に暑い日が続いています。今年の夏の平均気温が過去最高になるとのことです。9月2日1校時、1年1,2組では、保健体育の授業がありました。「健康の成り立ち」についての学習で、健康とは、身体的にも精神的にも、また環境的にも完全に良好であるということを学んでいました。そして、健康の成り立ちには、主体の要因と環境の要因の2つが大きく影響するということを、具体的な事例から深く学んでいました。

異常ともいえるこの暑さの中での授業ですから、健康について考えるとてもいい機会ですね。

1年1、2組 「保健体育」

「主体の要因と環境の要因」について議論しています。

保健ノートで学習の確認です!

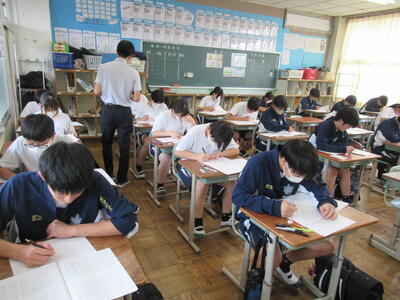

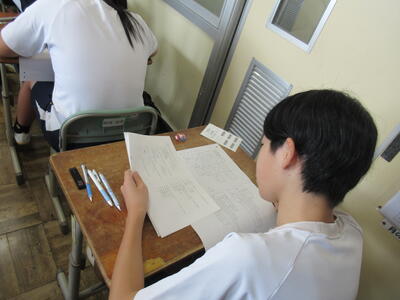

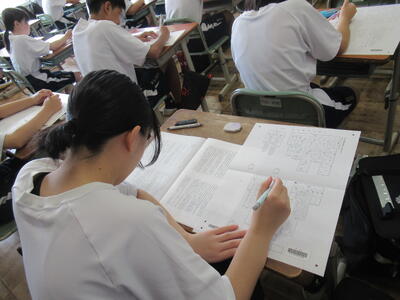

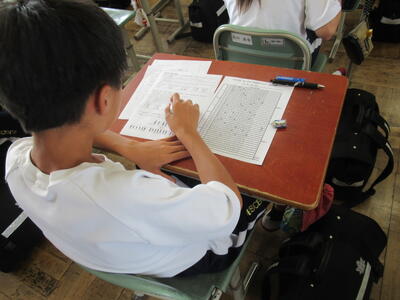

2,3年生 実力テスト

2学期2日目。今日から平常日課となり、授業も始まりました。2、3年生は早速、実力テストです。1校時から5校時まで5教科すべて実施されますが、夏休みの中の学習の成果を十分に発揮してほしいと思います。

3年生実力テストの様子

2年生 実力テストの様子

第2学期がスタートしました

今日から2学期が始まりました。2学期は、1年の中で1番長い学期であるだけでなく、夏の暑さから、秋の涼しさ、冬の寒さを体感できる非常に過ごしやすい学期であることは言うまでもありません。2学期は、大きな行事である輝光祭、部活動の新人戦、定期テスト等多くの行事がたくさんあり、生徒の皆さんにとって1年で最も充実した日々を送ることになると思います。そこで、今日の始業式では、「自分で考える」ということをテーマに話をしました。「自分」という言葉をキーワードに様々な部門で目標を立てるということです。「自分でテーマや目標を見つける」「自分なりの方法で挑戦する」「自分で夢を見つける」そういう意味での「自分」です。「自分で考えることの大切さ」をぜひ実践してほしいと思います。

学校長式辞

1年生代表 2学期の抱負

2年生代表 2学期の抱負

3年生代表 2学期の抱負

表彰式(生徒の活躍は見事で、多くの表彰がありました)

生徒指導主事の話!

栃木県吹奏楽コンクール「金賞受賞!」

8月9日(土)、第67回栃木県吹奏楽コンクールが実施され、本校の吹奏楽部が見事、金賞を受賞しました。課題曲『「夜と霧」~それでも人生はイエスと言う・・・』を吹奏楽部員全員が心を込めて、一生懸命に演奏しました。

吹奏楽部員全員で記念写真!

最後は、3年生で記念写真!

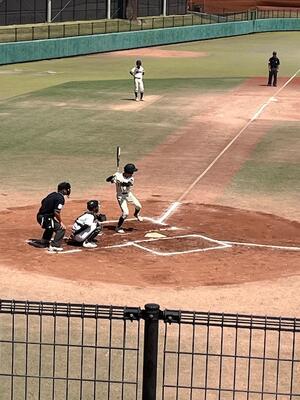

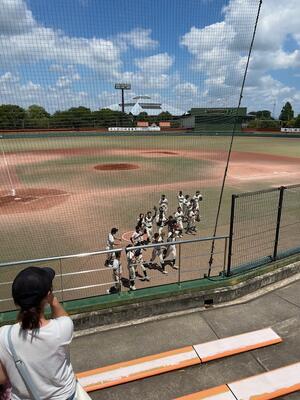

野球部 北関東中学生野球大会優勝報告!

8月1日(金)12時、北関東中学生野球大会で見事優勝した本校野球部生徒が帰校し、本校職員の盛大な歓迎を受け、優勝報告をしました。3年生主将の「ここまで辛いことが多かったけど、部員みんながついてきてくれたおかげで、優勝することができました」と堂々と優勝報告しました。野球部の皆さん、優勝おめでとう!

第76回北関東中学生野球大会 優勝

7月26日(土)~8月1日(金)の7日間に渡り開催された第76回北関東中学生野球大会で、本校野球部が見事、初優勝しました。接戦に次ぐ接戦を勝ち抜き、見事栄冠を獲得することができました。決勝は下都賀地区同士の対決で、小山市立大谷中学校を3対1で破り、チーム一丸となっての素晴らしい勝利でした。

第27回壬生町中学生海外派遣団結団式

7月29日(火)、第27回壬生町中学生海外派遣団結団式が行われました。8月2日(土)~10日(日)までの9日間、壬生町の中学生20名がオーストラリア・シドニーに語学研修に派遣されます。本校の生徒は2年生8名、3年生3名の計11名が参加します。せっかくのいい機会ですので、英語のコミュニケーション能力を十分に発揮し、外国の文化や伝統をたくさん学んできてほしいと思います。

学週間第2週目!「今日も多くの生徒が勉強しています」

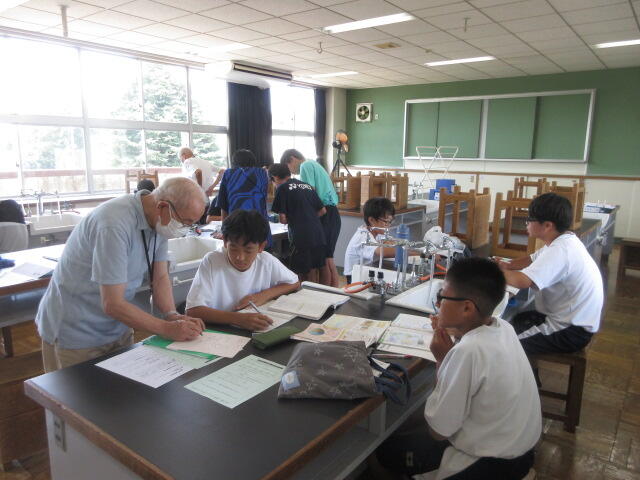

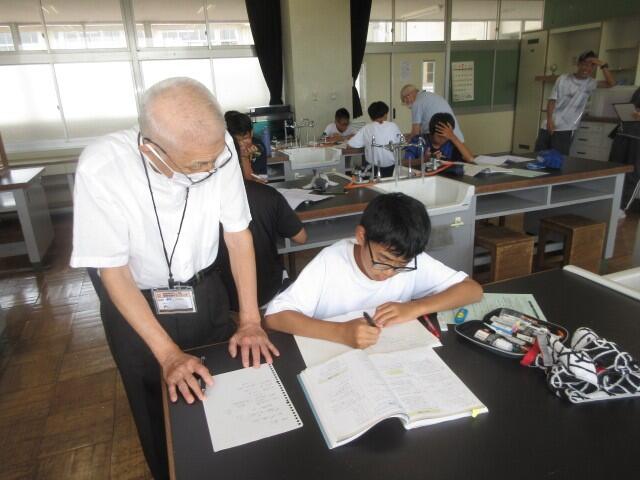

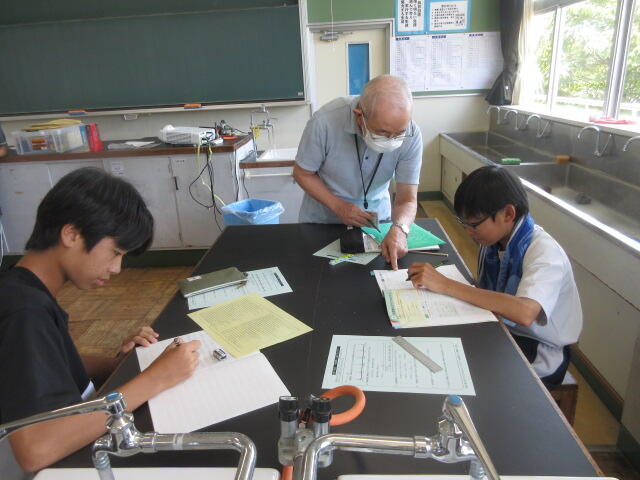

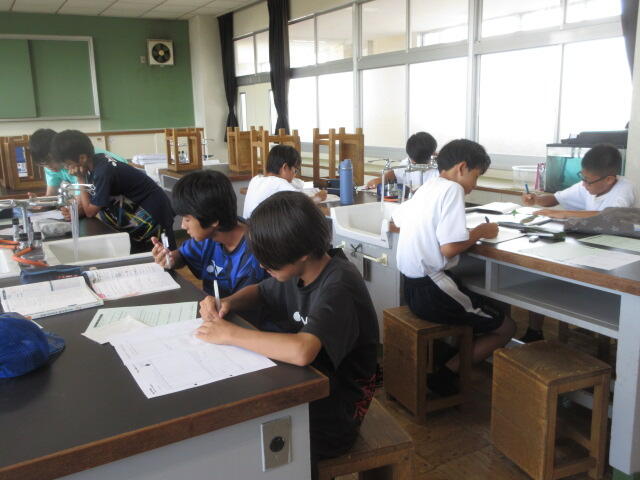

壬生町生涯学習課主催による「学週間」も今日から2週目に入りました。地域のボランティアの皆さまのご協力のもと開催されていますが、今日は1年生から3年生まで多くの生徒がやってきました。理科や社会の問題集や英語、数学、国語の入試問題、生徒によっては夏休みの課題学習など学習内容は様々ですが、質問に次ぐ質問で、ボランティアの講師の皆さんも嬉しい悲鳴を上げるほどの盛況ぶりでした。部活動が早く終わった生徒も多く参加しており、夏休みのこの機会を有効に過ごしていますね!

総体県予選男子バレーボール部 第5位

7月25日(金)総体県予選男子バレーボール大会(第3日目)、本校男子バレーボール部は見事第5位でした。ベスト8に進出し、関東大会代表決定戦2回戦まで勝ち進みましたが、あと一歩のところで関東大会出場は叶いませんでした。しかし、3年生と2年生が団結してここまで熱戦を繰り広げた経験は、必ず今後に生かされると思います。

観客席からも惜しみない拍手がありました。

学びの夏、地域の皆さまの温かい支えに感謝して

夏休み期間中に実施されている、壬生町生涯学習課主催による「学週間」の様子です。地域のボランティアの皆さまのご協力のもと開催されています。生徒たちは、普段とは違う環境の中で、地域の方々からのご指導を受けながら、学びに励んでいます。

また、連日の猛暑により、屋外での部活動は熱中症防止の観点から活動場所を室内に変更し、学習に取り組む時間を設けるなど、工夫しながら充実した夏休みを過ごしています。

このような取り組みが実現できているのは、地域の皆さまのご理解とご協力のおかげです。生徒たちの安全と学びの場を支えてくださる皆さまに、心より感謝申し上げます。

【学週間】7月22日(火)~7月25日(金)、7月28日(月)~8月1日(金)

※10時~12時(途中の退出入可です。犬中生の皆さん、この暑い夏、ぜひ一緒に涼しい教室で学びましょう。登下校の際は十分注意してきてください。お待ちしています!)

総体県予選女子バレーボール大会(第1日目)

7月23日(水)、総体県予選女子バレーボール大会(第1日目)が宇都宮市清原体育館でありました。1回戦の相手は、昨年の新人戦で対戦し勝利した相手ではありましたが、接戦が予想されました。熱戦を繰り広げた結果、惜しくも負けてしましましたが、チーム一丸となって全力で戦った結果ですので、胸を張って堂々と帰ってきてほしいと思います。

試合開始前のエンジン!

試合開始!

エースの強烈なスパイク!

応援団も盛り上がります!

最後は会場から、惜しみない拍手がありました。

総体県予選陸上競技大会(第1日目)

7月22日(火)、総体県予選陸上競技大会(第1日目)がありました。本校では、3年男子3000m、2年女子砲丸投げ、3年女子砲丸投げ、1年男子走り高跳びの競技に出場しました。3年男子3000mでは、見事5位入賞を果たしました。最後の大きな大会での自己ベストタイムでの見事な入賞でした。競技後の本人の笑顔が、全てを物語っているようでした。

2年女子砲丸投げ

競技前のリラックスタイム!

3年女子砲丸投げ

総体県予選男子バレーボール大会(第1日目)

7月21日(月)、総体県予選男子バレーボール大会が始まりました。本校男子バレーボール部は1回戦、2回戦と順調に勝利をおさめ、7月24日(木)の3回戦に進出しました。チーム一丸となっての戦いは実に見事でした。

試合開始前のミーティング

保護者の応援にも熱が入ります。

いざ、出陣!

夏休みの学びを応援!~学週間はじまりました~

この夏、町の生涯学習課が主催する、放課後学習サポート事業講師による長期休業中の中学生への学習支援「学週間」が行われます。期間は7月22日(火)~25日(金)、7月28日(月)~8月1日(金)です。

本日はその第一日目。ボランティアの講師のみなさんが中学生の学習をサポートしてくださり、教室では宿題や自主学習に取り組む姿が見られました。わからないところを質問したり、静かな環境で集中して勉強したりと、それぞれが自分のペースで学びを進めていました。生徒のみなさんも、ボランティアさんも、自然と笑顔がこぼれるあたたかい時間となりました。これからも、みなさんの“がんばる気持ち”を応援しています。

講師の皆様、お暑い中お越しくださりありがとうございます。

第1学期終業式

今日で71日間に渡る1学期が終了しました。今学期は運動会や修学旅行、宿泊学習、校外学習などの大きな行事、また、PTA総会などのPTA活動も予定通り実施することができました。3年生の修学旅行では、1970年に開催された万博博覧会以来、55年ぶりの大阪万博の各パビリオン見学をはじめ、日本の歴史の発祥地である京都を訪ね、日本の文化や歴史を学んできました。昨年度から時間をかけて、訪問先を詳しく調べ、古都の雰囲気を十分に満喫し、座禅など貴重な体験を重ねることもできました。そして、何よりも仲間と宿泊するワクワク感、交わした言葉は、かけがえのない思い出となったに違いありません。2年生は、1泊2日で、国立那須甲子青少年自然の家で宿泊学習を実施しました。「和気藹々(わきあいあい)~自然の中で仲間と楽しもう~」というスローガンのもと、自然の中での様々な貴重な体験をすることができました。1年生は、モビリティリゾート茂木に校外学習に行きました。ホンダコレクションホールで、クイズラリーを行うなど、ものづくりへの情熱やホンダの歴史を学ぶことができました。日差しが強く、気温がとても高い中での活動となりましたが、仲間と協力して楽しく活動することができたのではないでしょうか。

そして、3年生最後の部活動の大きな大会である総体地区予選や総体県予選では、笑顔、うれし涙、悔し涙ありの熱戦に次ぐ熱戦を目の当たりにし、皆さんの全力で闘う勇姿に、感銘を受けました。競技によっては、総体県予選がこれから予定されている競技もありますので、しっかりと目標に向けて頑張ってほしいと思います。

総体地区予選の表彰式の様子です

交通委員会による登下校に関する説明!

生徒指導主事による夏休みの生活に関する話

第1学期終業式 1学年代表発表

第1学期終業式 2学年代表発表

第1学期終業式 3学年代表発表

「3年生にとって、夏休みは受験勉強の天王山です」という言葉が印象的でした!

学校長式辞

校歌斉唱の様子

最後は、生徒会が企画した1学期の振り返り動画視聴です。とても楽しめました。

夏休みに星を見よう!

7月17日(木)5校時、2年1組の理科の授業を参観しました。夏休みの理科研究の説明をするにあたり、これまでの理科研究の優秀作品を担当教師が紹介していました。生徒にとってはいい刺激になったように思います。そんな中、担当教師から面白い提案がありました。「夏休みに星を見よう」という提案です。例えば、7月22日(火)には、細い月と金星が並ぶそうです。理科に限らず、夏休みだからできることを沢山経験してほしいですね。

また、授業の中である生徒が、金星に関する関する素朴な質問をしていました。「金星ってなんで「キンセイ」と呼ぶのですか?」面白い質問ですね。様々な質問が飛び交う中、今度は先生が「金星は英語でなんていうか知っていますか」と聞きました。生徒は困ってしまいました。なんとか答えに辿り着きましたが、私自身も勉強になりました。2年生は、まだ惑星についてはまだ学習していませんので、分からないのは当然ですが、「水金地火木土天海冥」は有名な言葉ですね。参考までに各惑星の名前は以下のとおりです。

「水星(Mercury)」マーキュリー

「金星(Venus)」ヴィーナス

「地球(Earth)」アース

「火星(Mars)」マーズ

「木星(Jupiter)」ジュピター

「土星(Saturn)」サターン

「天王星(Uranus)」ユーラナス

「海王星(Neptune)」ネプチューン

また、「冥王星(Pluto)」も2006年まで惑星でしたが、今は準惑星(dwarf planet)に分類されているそうです。

前回の理科研究の優秀作品を観察する生徒たち

「夏休みに星を見よう」の説明には、生徒も興味津々です。

情報安全(モラル)教育の徹底

7月14日(月)6校時、1年3組の道徳の授業を参観しました。学習内容は、情報安全(モラル)教育です。昨今の喫緊の課題でもありますが、多くの生徒が携帯電話をもつにあたり、SNSに関するトラブルは全国的な問題として、常に取り上げられています。本校生徒の皆さんには、是非、正しい扱い方を身に付けてほしいと思います。

総体県予選ソフトテニス大会(第2日目)男子団体戦

7月12日(土)、総体県予選ソフトテニス大会男子団体戦が那須塩原市石川スポーツグランドくろいそで開催されました。本校から男子団体(3ペア)が出場しました。残念ながら1回戦敗退でしたが、チーム一丸となり熱戦を繰り広げました。相手に不足はなく、自分たちの力を存分に発揮した素晴らしい試合でした。

団体戦、開会式の様子!

試合開始前のミーティング!

エンジンを組んで気合を入れます!

深井・斎藤ペア

中島・中西ペア

顧問のアドバイスを真剣に聞きます。

前田・石川ペア

最後は応援してくれた仲間と保護者に一礼。

よく頑張りました!

総体県予選ソフトテニス大会(第1日目)個人戦

7月11日(金)、総体県予選ソフトテニス大会男女個人戦が那須塩原市石川スポーツグランドくろいそで開催されました。本校からは、男女1ペアずつ出場しました。レベルの高い試合で熱戦を繰り広げましたが、男子中島・中西ペアが2回戦、女子鈴木・齊藤ペアがベスト32と大健闘しました。

開会式の様子です

試合開始前のチームミーティング!

男子中島・中西ペア、1回戦は見事勝利!

女子鈴木・齊藤ペア2回戦は見事勝利!

男子2回戦は惜敗。

女子3回戦はフルセットの末、惜敗!

応援も熱が入ります!

フルセットの末、敗れましたが、見事な試合でした。

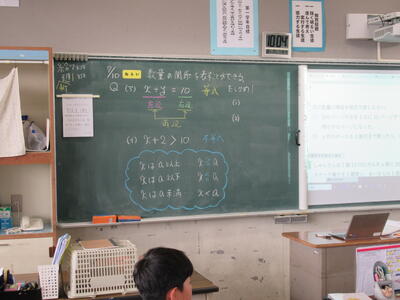

1年4組 数学「文字と式」

7月10日(木)2校時、1年4組数学の授業を参観しました。今日の授業内容は「数量関係を表すことができる」です。文字式の入った数量関係を「=」、「>」、「<」、「≧」、「≦」など不等号を用いて式で表します。学習の様子から、数だけの文章を式で表すことはスムーズにできます。しかし、文章の中に文字(x、y)が入るとなぜか抵抗を感じてしまい、数量関係を式で表すことができない生徒が見られます。まずは、数字だけの式と同じように考えさせ、式を立てる訓練が大切です。そして、できるようになったら、同じような問題を何度も解いてみて、問題慣れすることも必要です。生徒の皆さん、確かな学力を身に付けるためには、学習の質と量のバランスを常に考えながら取り組むといいですね。

ちなみに、生徒が躓いていた問題は、「x円のボールを3割引きで買ったら、代金はy円だった。」です。皆さん、いかがですか?

まずは、個人でじっくり考えます。

問題が難しいので、何やらザワザワしています。

よくある誤答。

何やら先が見えてきました!

「やっとできた」と一安心。でも、もう一息!

2年1,2組保健体育「水泳」

7月9日(水)4校時、2年1,2組男子保健体育「水泳」の授業を参観しました。気温が35℃と連日の猛暑日ではありますが、本校2年生男子はとても元気で、大きな声を張り上げながら気持ちよさそうに水泳の授業を楽しんでいました。この時期の水泳は最高ですね!

担当教師の指示を真剣に聞きます。

獨協医科大学付属看護専門学校生実習

7月9日(水)、獨協医科大学付属看護専門学校生7名が、地域・在宅看護論実習ということで、本校の教育活動を見学に来ました。子どもとの関りを通して、地域でくらす子どもの実際を理解することが本実習の主なねらいです。1校時目に養護教諭から講話、2校時目に学校長から講話、3校時目は、特別支援学級の授業見学、4校時目は主に中学2,3年生の授業見学、5校時目は1日の記録のまとめ、放課後はカンファレンスと盛りだくさんの内容でした。看護学生にとって、中学校の現場の実情を観察できる貴重な体験になると思うので、地域との連携を有効に活用する意味でも、本実習を有意義に過ごしてほしいと思います。

3年4組「社会科」の授業見学

3年1組「英語」の授業見学

2年1,2組「保健体育」水泳の授業見学

5校時、本日の記録とまとめ

2年3組 音楽「合唱練習」

7月8日(火)2校時、2年3組の音楽の授業を参観しました。学習内容は、10月に行う合奏コンクールに向けた合唱練習です。「地球星歌」という曲目で、3つのパートに分かれた練習を中心に、担当教諭の指導のもと意欲的に取り組んでいました。これからたくさん練習を重ねて、2年3組ならではの特色ある合唱曲に仕上げてほしいと思います。

2年1,2組女子「保健体育」マット運動

7月7日(月)3校時、2年1,2組女子保健体育の授業を参観しました。今日の授業内容は、「マット運動」です。昔から器械運動の基本となるマット運動ですが、前転や後転などの基本的な動きは今も昔も変わらないようです。ただ、全国的な傾向として、中学生の運動能力が下降傾向にあることから、保健体育における基本動作などは、しっかり身に付けてもらいたいですね。そして、学習面同様、運動面でも「できる」より「好き」、さらに「好き」より「楽しい」と思える生徒を一人でも多く育てていきたいと思います。

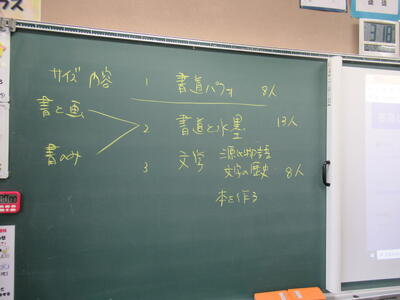

輝光祭第1回コース打合せ

7月4日(金)6校時、輝光祭における第1回コース打合せがありました。今年は、7つの大きなコースに分かけて、それぞれのコースの中でどのような内容のイベントを開催するのかを各コースで決めていきます。昨年までのイベントとして開催した演劇やダンス、和太鼓などのイベントも、これらのコースのイベントの中に入るかもしれませんが、今年度はさらに大きな枠組みの中で、何もないゼロの状態から、生徒たちのアイデアを参考に企画していきます。10月の本番に向けいよいよスタートです。

縦割りの総合コース一覧は以下のとおりです。

・グローバルパビリオン(文学コース)

・タイムトラベラーパビリオン (社会科コース)

・アーティストパビリオン (芸術・美術コース)

・ミュージックパビリオン (音楽コース)

・サイエンスパビリオン (理科コース)

・Happyライフパビリオン (生活コース)

・プランナーパビリオン

Happyライフパビリオン(生活コース)

グローバルパビリオン(文学コース)

プランナーパビリオン

定期テスト明けの昼休み!

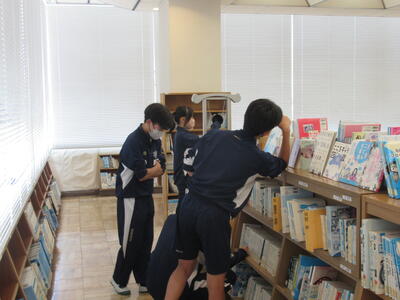

7月3日(木)昼休み。午前中で期末テストが終わり、昼休みの校庭には、いつものように多くの生徒が校庭いっぱいに広がって楽しむ姿がありました。笑顔と大きな歓声を上げながら、仲間と楽しく遊ぶ姿はいつ見ても気持ちのいいものです。また、図書館では、本を手に取り真剣に読書に励む生徒もたくさんいました。生徒の皆さん、定期テストお疲れ様でした。今日は自分のしたいことを思う存分に楽しんでください!

今日の図書館は主に3年生が対象でした。

校庭では「サッカー」と「バレーボール」が人気です!

涼しいところで「ハイ、ピース!」

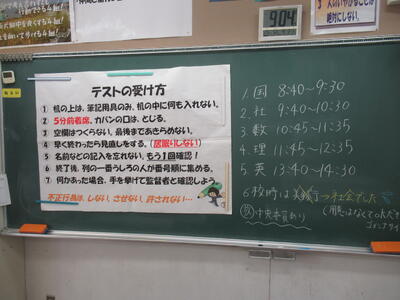

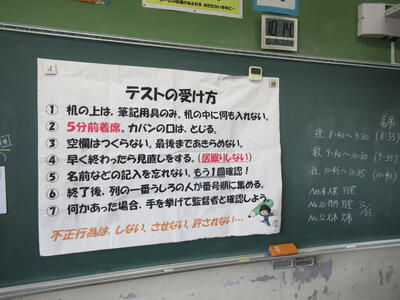

期末テスト2日目!

昨日から始まった今年度最初の定期テスト(第1学期期末テスト)も今日が最終日。日頃の学習の成果を大いに発揮してほしいと思います。大切なことは、どんなテストであれ、結果を客観的に分析して、「何ができていたのか」「何ができなかったのか」を確認し、今後の学習の改善に努めることです。改善なくして進歩や成長はありません。生徒の皆さんの健闘を期待しています。

2年生「数学」のテスト

本校では、テストの受け方についてはいつも各担任の先生から指導があります。

1年生「音楽」「保健体育」のテスト

3年生「英語」のテスト

3年生はテストに慣れているせいか、非常に落ち着いています。

生徒会から、みんなへの“想い”を込めて

1学期の締めくくりに向けて、生徒会ではある“特別なサプライズ”を準備しています。それは――学校のみんなに向けた、1学期の思い出を振り返る動画です。

日々の学校生活の中で見つけた笑顔や、仲間との絆、行事の一コマ…。生徒会メンバーは、「みんなに喜んでもらいたい」「この1学期を一緒に振り返りたい」という思いを込めて、ひとつひとつ丁寧に動画を制作しています。

終業式での上映を予定しています。生徒会からの犬中生への想いを込めた動画、ぜひ楽しみにしていてくださいね!

2年3組 「社会」 個別最適な学習!

7月1日(火)3校時、2年3組社会科の授業を参観しました。今日の学習課題は、「江戸時代の産業がとのように発展してきたかをまとめる」という内容です。ICTを効果的に活用し、個別最適な学習を取り入れていました。「課題の設定」「情報収集」「整理分析」「まとめ・振り返り」という流れで学習を進め、整理分析をするプリントは担当教師が用意した数種類の資料から自分に合った資料を選び、様々なアプローチで学習課題に取り組んでいました。

本校の掲げる学校課題は「確かな学力を身に付け、自ら学びに向かう生徒の育成」です。学校課題を日頃から意識して授業を展開している本校の教職員を誇らしく思います。

本時の授業の流れです

先生からのアドバイスを真剣に聞いています

最後は全体で今日の授業のポイントを確認します。

道徳の授業風景

6月30日(月)6校時道徳の授業。この時間は、各学年とも週1回計画されている道徳の授業です。各学年で統一した教材を用いて、道徳の授業が実施されるわけです。各学年とも、教材を通してよいと思ったこと、道徳的に問題と感じたことに気付かせること、そして、気付いたことについて広い視野で考え、議論し、自分の考えをさらに深めることが大切です。生徒の皆さんには、この貴重な道徳の授業の中で、考えたこと、話し合ったことについて、自分自身を振り返り、これからの生活に自分事として大いに生かしていってほしいと思います。

1年4組「道徳」

3年3組「道徳」

教育実習生とのかけがえのない1か月

本日、教育実習生が1か月間の実習を終えました。最終日の学級活動では、実習生や生徒たちが互いに感謝の言葉や手紙を送り合い、互いの目に涙が浮かぶ感動的な時間となりました。

生徒たちにとって、実習生との出会いは、学びだけでなく「人とのつながりの大切さ」を実感する貴重な経験となりました。そして、実習生にとっても、この1か月が教職への思いをさらに強くする時間になったことと思います。

互いに学び合い、支え合った1か月。別れは寂しいですが、この経験がそれぞれの未来につながっていくことを願っています。

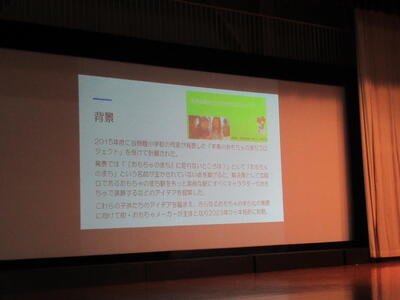

第3学年 犬中クエストⅢ

6月27日(金)5校時、第3学年は、総合的な学習の時間に、「魅力ある地域づくりのために」という学習テーマのもと、町づくりや地域活性化のための取組について、壬生町商工観光課職員の方による講話を聞きました。今後、壬生町がさらに魅力ある町に発展するための方策をともに考えていけるきっかけになったと思います。12月に実施予定の最終提案発表がとても楽しみです。

真剣に講話を聞く3学年生徒

講師の壬生町商工観光課の職員の皆さん

おまちゃのまち駅がとちぎテレビで放映されたときの様子

教育委員学校訪問

6月26日、壬生町教育委員会の方々がお越しくださり、授業の様子をご参観くださいました。生徒たちが落ち着いた雰囲気の中で真剣に授業に取り組む姿に対し、「集中して学んでいる」「意欲的で素晴らしい」といった、たくさんのお褒めの言葉をいただきました。

このような評価は、生徒一人ひとりの努力と、日々の教育活動の積み重ねによるものと受け止めております。いただいたご意見を励みに、今後もより良い教育環境づくりに努めてまいります。

生徒会活動Long昼休み

6月26日(木)の昼休みは、生徒会活動Long昼休み企画として、各学年でのレクリエーションを実施しました。1,2年生は共に中線ふみ、3年生はドッジボールを行いました。一日中雨模様で、新旧両体育館と剣道場での実施となりましたが、生徒の笑顔と歓声が満ち溢れる楽しいひと時を過ごすことができました。

3年生「ドッジボール」

2年生「中線ふみ」

1年生「中線ふみ」

校内研修

本日、特別支援教育をテーマとした校内研修を実施しました。一人ひとりの生徒をより深く理解し、必要に応じた支援や指導ができるよう、専門的な知識や実践的な対応について学びました。研修の後半には、グループに分かれて意見交換を行い、日々の教育活動に活かせる多くの気づきが得られました。

今後も、すべての生徒が安心して学べる環境づくりを目指して、教職員一同、学びを深めながら取り組んでまいります。

総体地区予選(3日目)

総体地区予選もいよいよ今日が最終日。各地で県大会出場を目指して、熱戦が繰り広げられました。うれし涙、悔し涙ありのドラマが沢山ありました。その涙は一生懸命に戦った証でもありますね。

男子ソフトテニス部

女子バレーボール部

総体地区予選(第2日目)

6月22日(日)、総体地区予選第2日目、今日も各地で熱戦が繰り広げられました。昨日に続き、今日も暑さの厳しい環境の中での競技となりましたが、チーム一丸となって最後まで諦めずに競技に向かう生徒の姿は、一段と輝いていました。

野球部

監督からの指示を真剣に聞いています。

陸上競技部

応援も一生懸命です!

2年女子走り高跳びは優勝です。

お昼タイムのひと時!

総体地区予選が始まりました!

6月21日(土)、今日から3日間の日程で、総体地区予選が始まりました。天候にも恵まれ、各地で熱戦が繰り広げられました。県大会、関東大会、全国大会と繋がる3年生最後の大きな大会ですので、本校の生徒達には最後の最後まで諦めずに、全力で臨んでほしいと思います。

女子テニス部

サッカー部

男子バスケットボール部

男子バレーボール部

2年宿泊学習 その②

6月15日、16日(1泊2日)、第2学年は、国立那須甲子青少年自然の家で宿泊学習を実施しました。「和気藹々~自然の中で仲間と楽しもう~」というスローガンのもと、自然の中で様々な体験をしました。

出発のバスの中!

みんなでドッジボール!

1日目昼食です!

1日目夕食です!

キャンプファイヤーの様子!

2日目朝食です!

2日目、カレー作りに挑戦!

カレーライスはとても美味しく出来上がりました。

解散式!

2年宿泊学習 その①

6月15日〜16日、2年生が宿泊学習を行いました。

初日は早朝から茶臼岳で雷鳴がなっておりとなり、予定していた登山は残念ながら中止となりました。しかし、荒天時プログラムの室内レクリエーションのドッジボール大会が実行委員を中心に実施され、生徒たちの元気な声が施設内に響き渡り、大いに盛り上がりました。午後は館内及び自然の中でオリエンテーリングを実施しました。夜にはキャンプファイヤーを実施しました。静かな雰囲気の中、火を囲んで語り合う時間は、生徒たちにとって心に残るひとときとなりました。

2日目は天候にも恵まれ、野外炊飯を行いました。班ごとに協力しながら火を起こし、食材を調理する姿からは、仲間との絆や達成感が感じられました。自分たちで作った料理の味は格別だったようです。今回の宿泊学習を通して、生徒たちは協力することの大切さや自然の中で過ごす楽しさを改めて実感することができました。

3年修学旅行

6月14~16日、2泊3日で、第3学年は、大阪・京都に修学旅行に行ってきました。今年の修学旅行は、1970年に開催された万国博覧会(大阪万博)以来55年ぶりの大阪万博の各パビリオン見学をはじめ、日本の歴史の発祥地である京都を訪ね、日本の文化や歴史を学び、自分が住む地域の魅力を再発見できる機会となりました。昨年度から時間をかけて、訪問先を調べてきたかいもあり、古都の雰囲気を十分に満喫し、座禅など貴重な体験を重ねることができました。何よりも、仲間と宿泊するワクワク感、交わした言葉は、かけがえのない思い出となったに違いありません。

出発式

新幹線の中で、昼食です。

1日目、大阪万博

1日目の夕食!

男子の食欲はすごいの一言!

2日目、京都市内見学!

座禅体験!とても貴重な体験でした。

2日目の夕食のすき焼きは、肉の取り合い!

3日目、クラス別京都市内見学!「北野天満宮」

3日目、クラス別京都市内見学!「清水寺」

京都発の新幹線に乗車です!