学校生活の様子・ブログ

チューリップの球根をいただきました!

10月25日(火)、壬生町更生保護女性会の皆様より、チューリップの球根を寄贈していただきました。

更生保護女性会の皆様は、毎年、小・中学校、幼稚園・保育所などに球根を届けています。美しい花を見て、心豊かな人に育ち、より良い社会になることを願っているとのことです。

環境は人を育てます。いただいたチューリップの球根が、来春、色とりどりの花を咲かせることを楽しみに育てていきます。子どもたちのために、ありがとうございます。心から感謝申し上げます。

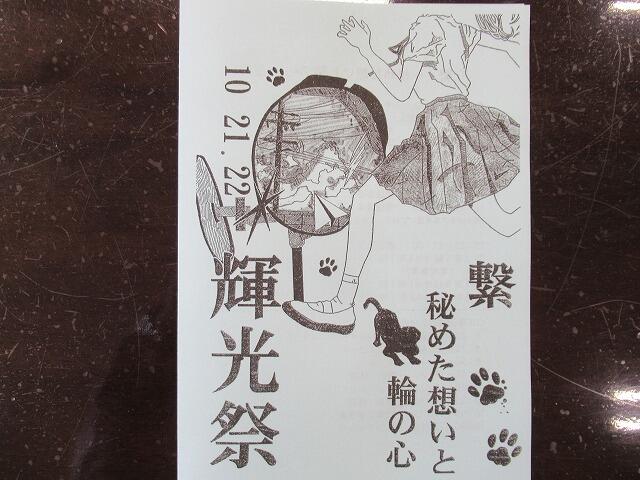

輝光祭 第2日目の様子

10月22日(土)午前中、輝光祭第2日目を行いました。

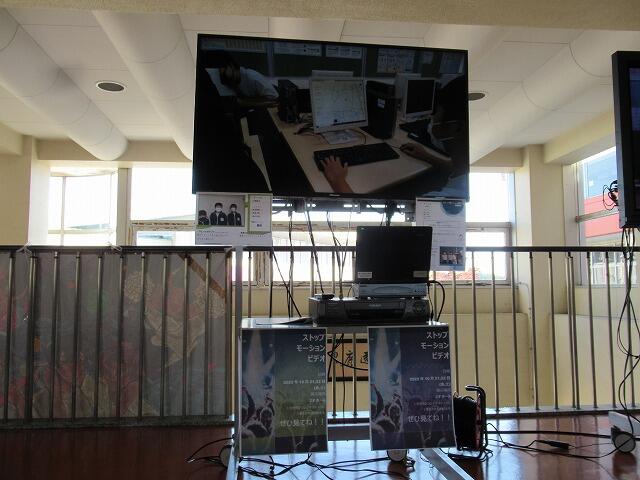

第1日目を振り返った動画【セカンドオープニング】で2日目が始まりました。

【 英語スピーチ 】

ジェスチャーを交えて、自分の想いを英語で伝えようとする姿が素敵です。

【 ダンス 】

KPOP、HIP HOPなど、次々と流れる軽快なリズムに合わせてステップを踏むダンスが見られました。選曲、ステージライト、動作も流れもすべて子どもたちが決めました。

【 ミュージカル 】「塔の上のラプンツェル」

金色に輝く魔法の髪をもつ少女ラプンツェル。18年間1度も塔の外へ出たことがないラプンツェルは、毎年誕生日になると夜空を舞うたくさんの灯りに特別な思いを抱き、灯りの本当の意味を知りたいと思っていました。突然塔に現れた大泥棒フリンとともに新しい世界へ…。勇気とは…。60分の大作です。

【 吹奏楽部演奏 】

ミッションインポッシブル、ディズニーメドレー、想い麗し浄瑠璃姫の雫、春よ来い

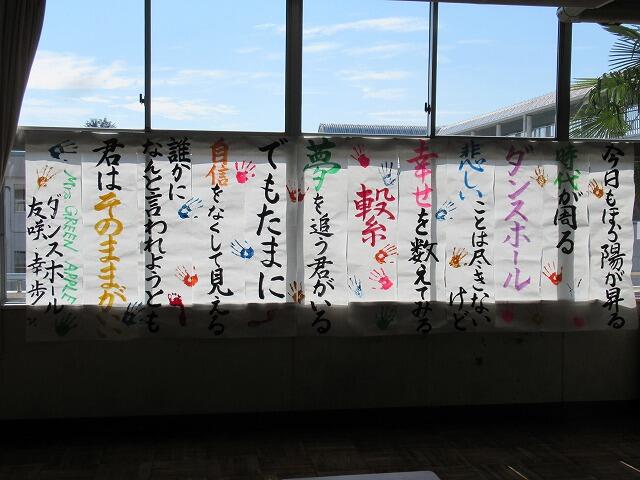

【 エンディング 】

一生懸命に準備してきた1つ1つの過程。その過程で見られる真剣な表情。過程や表情を繋いでいくと、そこには大きな成長と自信が見えてきます。

担任から子どもたちへのメッセージに、共に創り出す喜びや一緒に過ごす幸せな時間が伝わってきました。

鑑賞する側の態度も実に立派でした。舞台裏を支える人も本当によく頑張りました。

自分たちの学校をより良いものにすること。学校生活を自分たちで楽しいものにすること。子どもたちは、そのために、自分たちの想いや願いを様々な方法で表現しました。心を1つにし、想いを共有するからできたのです。心が1つになれたから、人の心を動かしたのです。素敵な時間を過ごすことができました。

「私たちは無力ではない、微力なだけだ。小さな力が世界を変える。誰かのためにちょっとだけ。バタフライ効果」

微力も結集すれば大きな力になることを証明してくれた輝光祭の2日間でした。

輝光祭 第1日目の様子

本校は、コロナウィルス感染症対策のため、密集する時間を分けるなどの対策をして輝光祭の準備を進めてきました。昨年度までは、保護者や地域の皆様への公開はできませんでした。保護者には、後日、動画を放映して子どもたちの様子を観ていただきました。

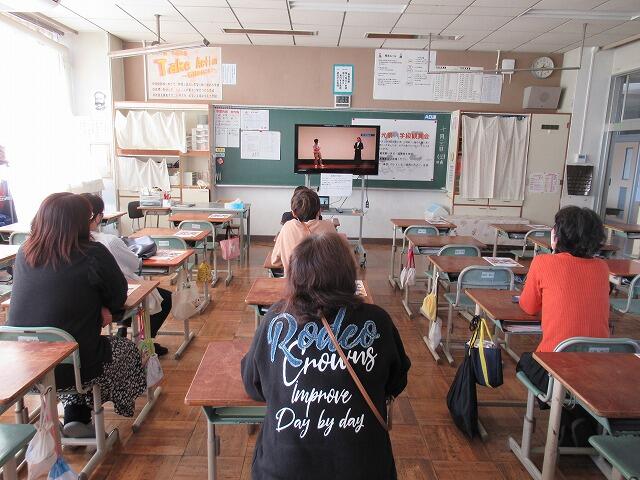

今年度、宇都宮メディア・アーツ専門学校の全面的な協力を得て、各家庭保護者1名ではありますが、教室に同時配信することが可能となります。ご協力に感謝申し上げます。

10月21日(金)、午後から輝光祭の第1日目がスタートしました。生徒会長は、「小さな力を集め、繋いで大きな力にしましょう!」と全校生徒に語り掛けました。2学期のテーマである「バタフライ効果」を意識してくれている言葉です。

【少年の主張】

【和太鼓演奏】

【演劇 オリジナル脚本「おむかえのひと」】

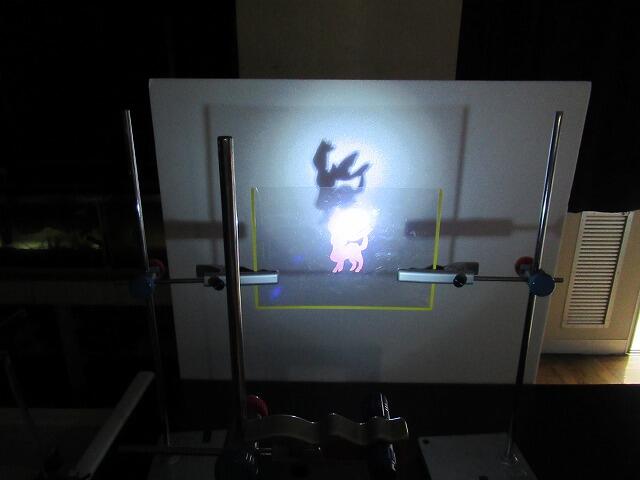

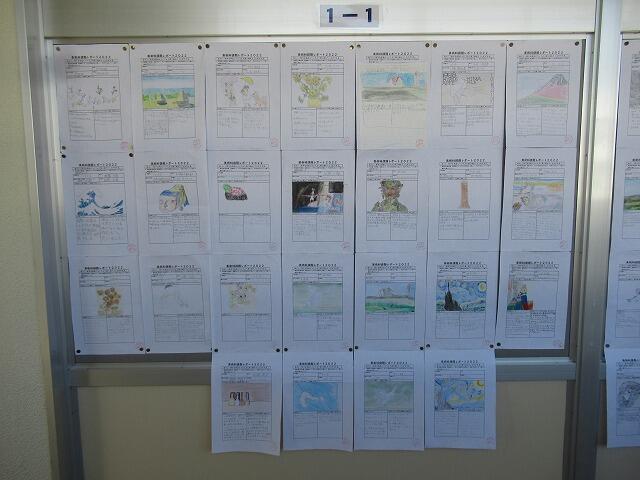

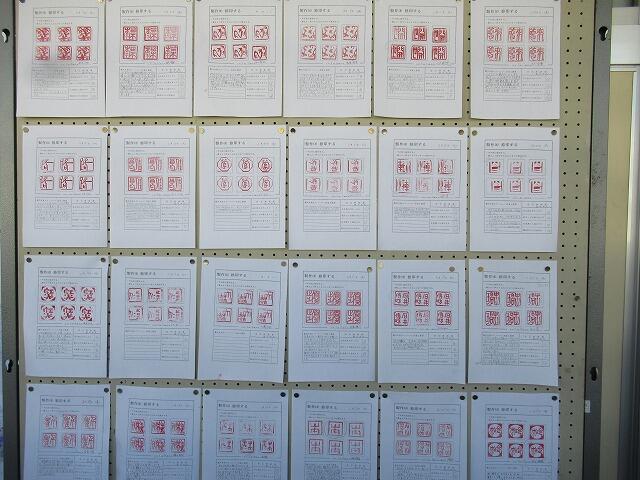

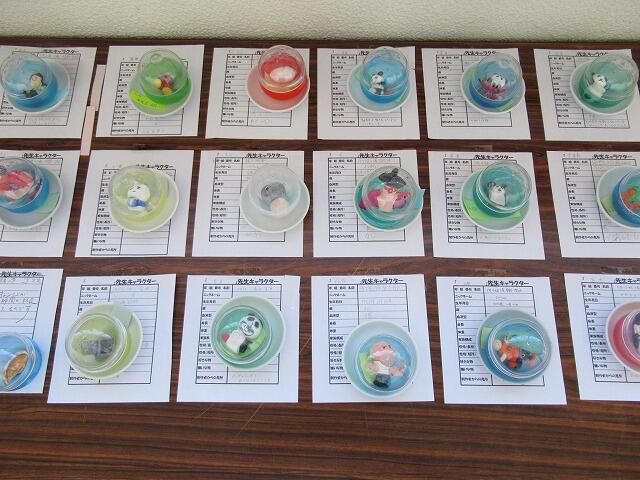

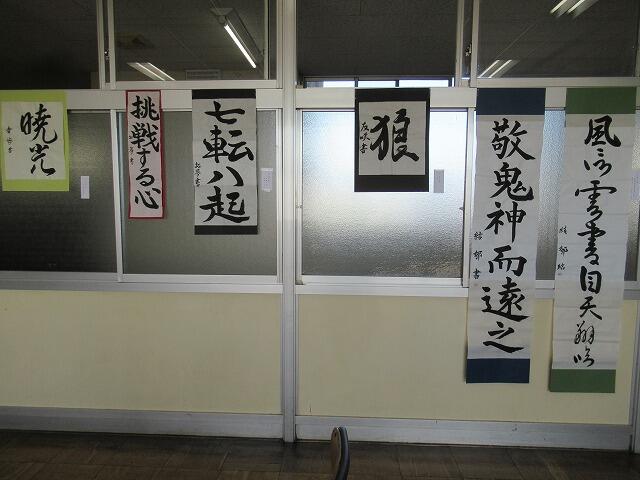

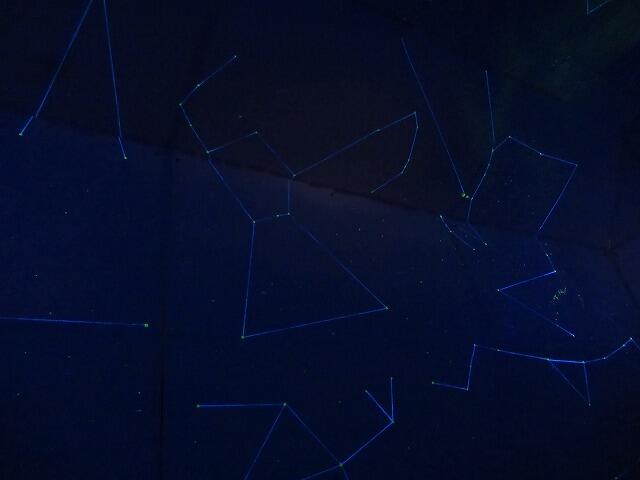

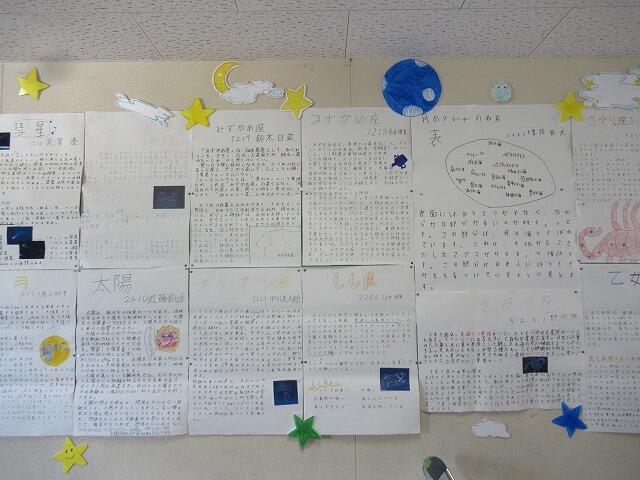

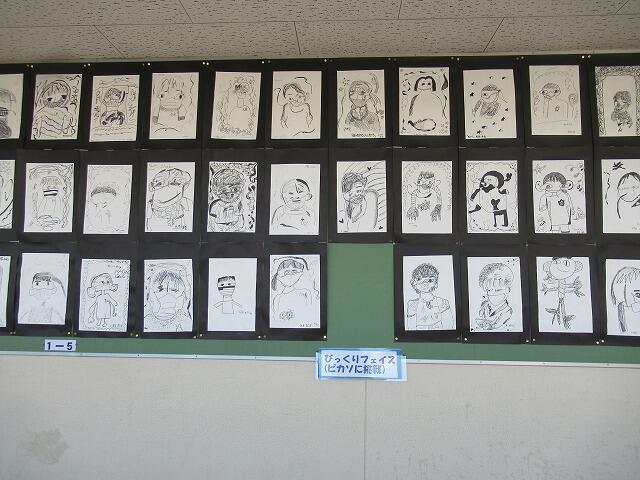

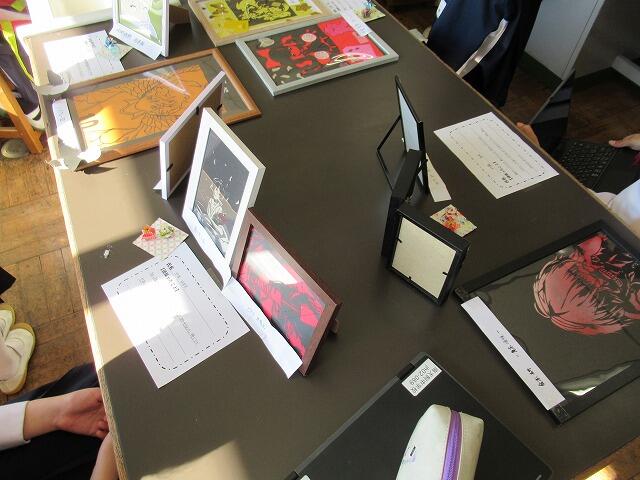

【 展示 】

【 保護者参観の様子 】

子どもたちは無限の可能性を持っています。柔軟な発想力、作品に込めた想い、人の心を動かす表現力に感動しました。

学年の中で横糸を繋ぎ、縦割りの中で縦糸を繋いでいます。想いはカタチになり、そこに絆が生まれました。余韻を残す素敵な輝光祭1日目でした。

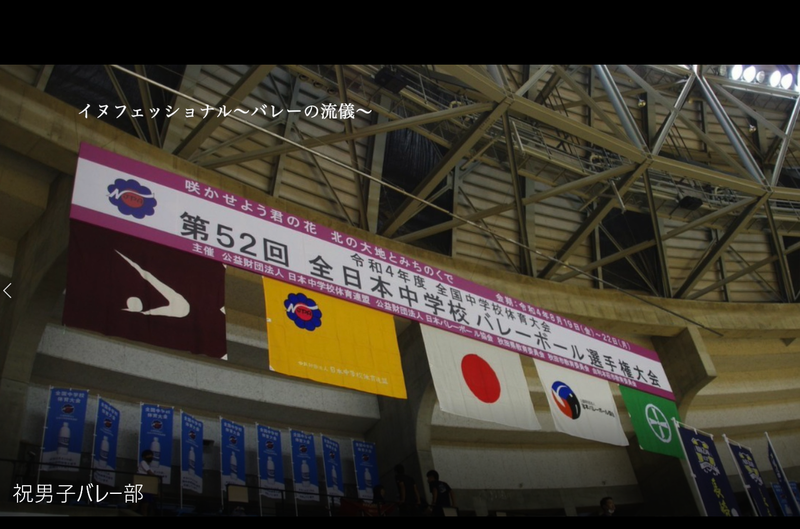

男子バレーボール部の栄光を称える!

男子バレーボール部は、県新人大会優勝、県春季大会優勝、県総合体育大会準優勝、関東大会第5位、全国大会出場と輝かしい栄光の軌跡を描きました。その功績を称え、横断幕を作製依頼し、このほど出来上がり、正門前に掲げました。

昨年度の野球部の栄光に続き、2年連続の快挙は実に見事です。2つの横断幕が足跡を物語っています。

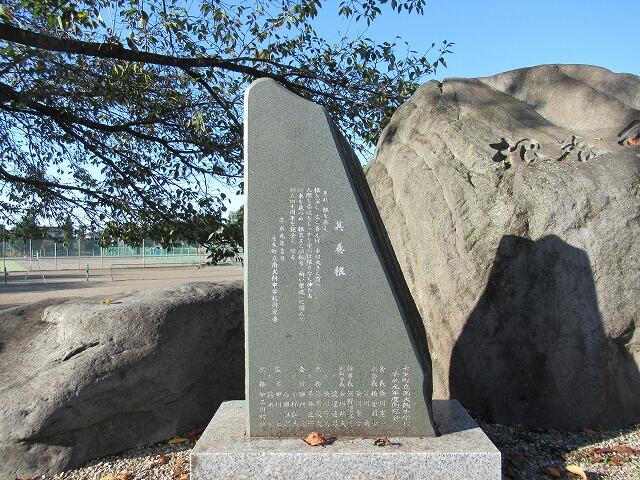

正門のすぐ脇に創立40周年記念碑があります。石に刻まれた言葉が「其養根(それ、根を養え)」という言葉です。

根を深く広く養えば、木は大きく育つ。

人間も基礎をしっかり学べば限りなく伸びる。

将来を見つめ、根気よく頑張る「向い原魂」に因んで…。

いずれも、根っこの部分を大事にしてきた成果だと思います。

下都賀地区駅伝競走大会で全力疾走しました!

10月18日(火)、下都賀地区駅伝競走大会が栃木市総合運動公園内コースで開催されました。女子は5区間13.283km、男子は6区間17.804kmで行われました。

前日まで降り続いていた雨も上がり、時折薄日の差し込む絶好の駅伝日和となりました。

タスキに想いを込め、次走者に託す日本ならではの競技です。本校は、陸上部員だけで臨んだ地区予選でした。学年の枠を超え、アンカーまでしっかりと思いを託すことができました。

男子は「3位入賞・県大会出場」を目標としていましたが、わずかに手が届きませんでした。

チームの一員として役割を果たしていた選手の皆さん、よく頑張りました。お疲れさまでした。

輝光祭の準備が大詰めです!

10月21日(金)午後、21日(土)午前の2日間に分け、輝光祭を実施します。

今年度は、宇都宮メディアアーツ専門学校の全面的なご協力を得て、教室へのライブ配信という形式で保護者に公開します。各家庭1名限定ではありますが、できることを模索しての公開となりますことをご容赦願います。

当日まで残すところ2日となりました。学年縦割りで展示や発表の部に分かれて準備を進めています。残り時間がわずかとなり、どの活動場所も真剣に準備を進める姿であふれていました。

今年度、『繋~秘めた想いと輪の心~ 』というテーマを掲げました。一人一人の微力を結集し、1つの大きなテーマに向かっています。真剣な表情で、目を輝かせて、集中する姿は素敵だと思います。

「時間がない!」「終わるかどうか心配です!」という声が聞こえないわけではありません。限られた条件の中で、心を一つにして仲間と創り出す時間が大切です。どうぞ、皆さんの秘めた想いを結集させてください。

下都賀地区新人大会で躍進!

どの部活動も、新チームを結成して約2か月が経過しました。キャプテンを中心に部としてのまとまりが少しずつ出てきたとの報告を受けています。

10月13日(木)~15日(土)、下都賀地区新人大会が行われました。今年度、国民体育大会が本県で開催されたため、実施時期は例年より遅くなりました。

チームとして臨む初めての公式戦です。子どもたちの表情からは、少しの緊張感と大きな期待が伝わってきました。選手は勿論ですが、応援する仲間も、チームのために大きな拍手で盛り上げていました。チームとしての一体感は、先輩から引き継がれた伝統です。伝統を胸に持てる力を発揮する子どもたちを誇らしく思います。

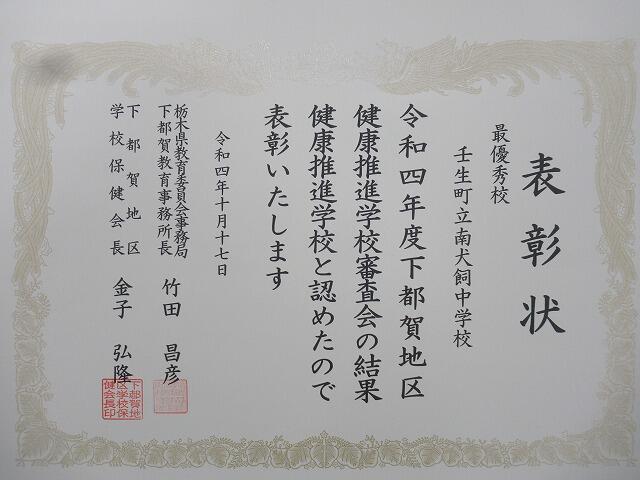

下都賀地区健康推進学校 最優秀校となりました!

コロナウィルス感染症の中、できないことを理由にせず、できることを見い出し、前を向き続けてきた子どもたちや教職員でした。

学校保健や学校安全、学校給食などに対する全校での取組、生徒による自治的な生徒会活動の推進、ICTを効果的に活用した学校運営など、健康教育に関する実践を報告しました。

10月17日(月)、下都賀教育事務所長様、下都賀地区学校保健会長様より「下都賀地区健康推進学校 中学校の部 最優秀校」の賞をいただきました。

受賞を心から嬉しく思います。今後も、子どもたちの心身の健康づくりを継続したいと思います。

国体会場を演奏で盛り上げました!

壬生中学校と本校の吹奏楽部は、国体柔剣道種目の開会式(10月8日(土))並びに閉会式(10月10日(月))の演奏を担当しました。本校は、3年生部員が演奏を行いました。

厳粛な雰囲気の中、式典は進行しました。選手の皆さんが、演奏に合わせて拍手をしたり、演奏に耳を傾けたりする姿が見られました。

全国各地から参加された選手の皆様を、演奏を通しておもてなすことができました。

とちぎ国体のスローガンは、「夢を感動へ。感動を未来へ。」と掲げられています。参加した選手の皆様の想いが、ひしひしと伝わってきたことでしょう。夢が感動となり、その感動を未来へのエネルギーとする場と時間、素敵な演奏が見事に演出したのだと思います。

吹奏楽部の皆さん、2日間お疲れさまでした!

国体の柔剣道を観戦しました!

10月8日(土)、剣道部員は、壬生高等学校会場で開催された国体「柔剣道」を観戦しました。

胴着や試合の形式は似ているように見えますが、試合が始まると全く別の競技であることを実感しました。そして、銃剣を突くスピードや打突の勢い、相手に向かう迫力に圧倒されました。

他県同士の対戦を見た後、本県選手の試合を見ると柔剣道のレベルの高さに驚きました。

試合までの心身の準備、試合に臨む集中力など、1つの競技を極めた選手から多くのことを学ぶことができました。

美術部員が制作した応援のぼり旗も会場に掲げられ、郷土選手を励ましていました。

国体という貴重な観戦機会を与えていただきありがとうございました。

後期学級委員を任命しました!

1年の折り返し地点を通過しました。

すべての学年・学級とも、集団としての落ち着きやまとまりが見られます。今週は、運動部活動の地区新人大会、来週には輝光祭を控え、学校としての輝きを見せてくれることと思います。

10月11日(火)、ZOOMにて、後期学級委員(委員長・副委員長)に任命書を手交しました。

学級委員に抱負を尋ねると、それぞれが自分の考えをはっきりと述べていました。

・クラスを支えられる学級委員を目指します!

・一人一人の個性を生かすようにしたいです!

・明るく過ごしやすい学級をつくります!

・思いやりや感謝の気持ちを大切にできる学級を目指します!

・笑顔あふれる学級にします!

生徒会活動の基本となるのは、1つ1つの学級集団です。過日行われたLong 昼休みの様子を見ても、学級全員で遊びを楽しむ姿が見られ、嬉しくなりました。

「想いをカタチに」する生徒会を支える自治的な学級をつくり上げてほしいと思います。

保護者のメッセージを子どもたちに届けました!

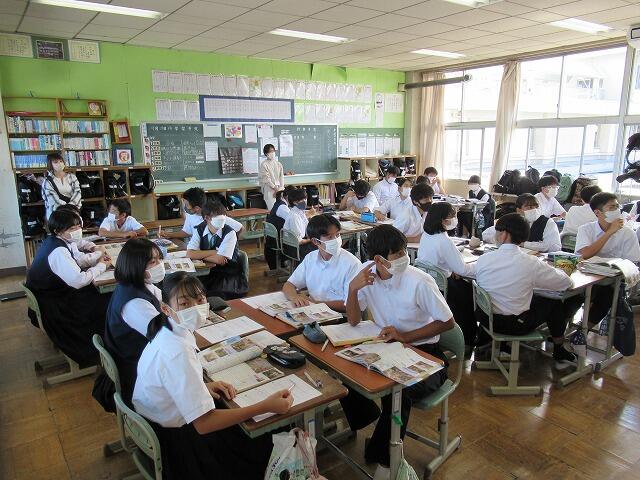

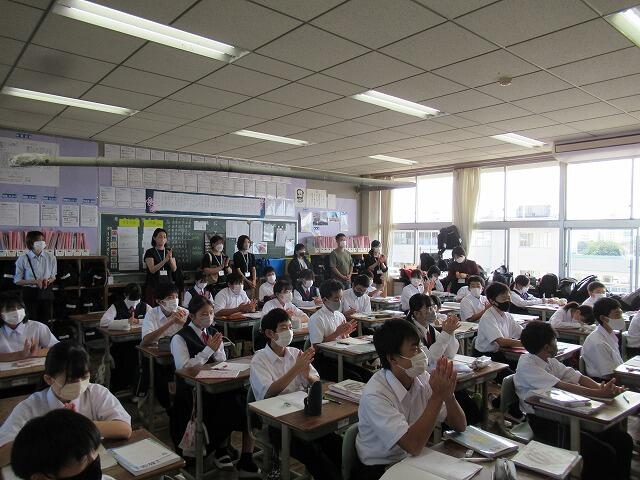

9月29日(木)に行われたオープンスクールには、たくさんの保護者の方に参加していただきました。

たとえ中学生になっても、保護者の姿を見た途端に表情が変わった場面に出くわすと、まだまだ子どもだなと思います。それとともに、保護者の存在の大きさに改めて気付きました。

保護者や地域の皆様にも学校経営に参画していただくことで、大きな教育効果を得られると確信しています。

10月7日(金)、教務主任は「保護者から子どもたちへのメッセージ」を校内放送で読み上げました。

■1年:1年2組の数学を参観しました。算数から数学に変わり、親の私も分かるかな…とドキドキしながら、いつのまにか私も真剣に先生の話を聞いていました。とてもわかりやすく、またクラスの雰囲気もよくて安心しました。

■1年:小学校に比べ、親が参加する行事が少なく、寂しい感じもしています。それでも、クラスで楽しそうに級友と学ぶ姿を観て安心しました。また、昇降口で流していた生徒会作成のVTRに感動しました。こちらこそ、ありがとう。笑顔いっぱい犬中生活を楽しんでください。

■2年:音楽の授業でしたが、皆さんの歌声で癒されて、仕事をがんばる事が出来ました!不安や希望、時に優しさや力強さを感じ励まされた気持ちになりました‼子供たちがキラキラと輝いて、生き生きとしてて、それをみることが出来て本当に良かったです!

■2年:社会と国語の授業を参観して考えさせる力を引き出してくれるような授業内容に自分もしっかり学ばせて頂きました。考える力を身に付けしっかりと学んでください!

■3年:普段見られない学校での頑張っている姿が見られて嬉しかったです。

■3年:英語の授業が楽しそうでした。これからも、楽しく授業が出来、勉強が苦にならない様にしてほしいです。

温かい言葉を届けてくださり、ありがとうございました!

紹介できなかったメッセージは「ハッピーボックス」に掲載しましたのでご覧ください。

今日から中間テストです!

10月5日(水)、6日(木)は、第2学期中間テストです。

本校では、定期テスト3日前から部活動停止期間を設定しています。この期間には日曜日が必ず含まれ、テストに向けて集中して取り組むことができるようになっています。

初日は3教科でした。各学年とも、集中して試験に臨む姿が見られました。

「過去が咲いている今 未来のつぼみでいっぱいの今」

「工夫次第 努力次第 自分次第」

「本物は続く 続ければ本物になる」

辛いなと思うことは誰にでもあります。辛いなと思うことに挑んでいることが貴いのだと思います。

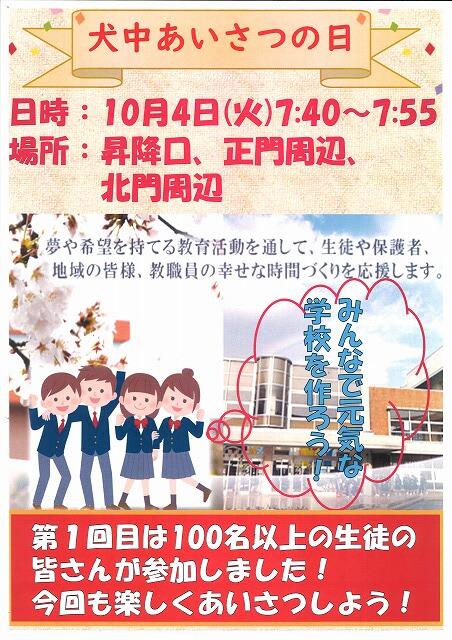

第2回「犬中あいさつの日」でした!

生徒会は、「あいさつの声が小さい」「あいさつの声に元気がない」などあいさつを本校の課題と感じています。生徒会役員は、毎日、生徒昇降口付近であいさつ運動を行っています。

10月4日(火)、第2回「犬中あいさつの日」でした。みんなで元気な学校をつくろうという趣旨で、賛同する者が7:40~7:55までの15分間あいさつ運動を行うという内容です。

第1回は100名を超す賛同者が参加しました。本日も多くの賛同者が集まり、心地よいあいさつが交わされました。

自分たちの学校をより良いものにするための歩みです。一人一人の力は微力ですが、これだけの力があれば大きな力となります。

子どもたちの「バタフライ効果」は続きます。

伝統を受け継いでいます!

暦が新しくなり10月を迎えました。今年度の折り返しとなります。

生徒会新聞が手元に届きました。ほとんどの部活動は、新しい部長が選出され、部長を中心に意欲的な活動が展開されています。

運動部は、10月13日(木)~10月15日(土)に行われる下都賀地区新人大会に合わせて調整を行っています。

チームが成長する時期は2度あります。1度目は3年生が引退した時、2度目は3年生が卒業する時です。いずれも、先輩に頼らず自分たちがやらなければと思う時だからです。

気負わず、仲間を信じて、平常心で初めての大会に臨んでください。

本校の新体育館南に「伝統不息」(でんとうやまず)の石碑が建てられています。本校には、建学の精神である「向い原魂」があります。「物事をまじめに根気よく続けよ」「自発的実践的活動を続けよ」という思いが込められ、脈々と受け継がれたものです。現在の生徒会の歩みは、まさに「向い原魂」そのものであり、先人に胸を張って報告することができます。

いよいよ新チームの船出です。向い原魂を心に刻み、ヨットのようにすべての風を追い風にして前に進んでください!

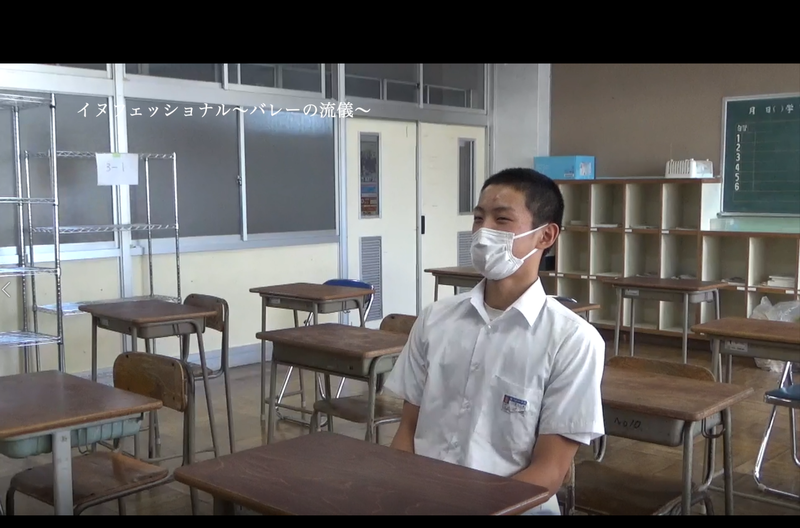

全国大会出場記念ビデオを視聴しました!

男子バレーボール部は、関東大会を勝ち上がり、全国大会に出場しました。本校男子バレーボール部としては、実に28年ぶりの快挙であり、南犬飼中の名を全国にとどろかせました。

昨年度は、野球部が2度の関東大会出場、今年度は、男子バレーボール部が関東大会、全国大会出場と快挙が続いています。

生徒会は、仲間の活躍をみんなで祝福しようと考え、栄光の奇跡をドキュメンタリー風にまとめた動画「イヌフェッショナル ~ バレーの流儀 ~」を制作しました。

9月29日(木)の給食の時間、7分30秒にまとめられた動画を学級毎に視聴しました。

仲間の活躍を心から祝福できることが素晴らしいのです。みんなで学校を盛り上げていこうとする雰囲気があるから、結果もついてきたのだと思います。

風は自分たちで起こしたものです。まさに「バタフライ効果」です!

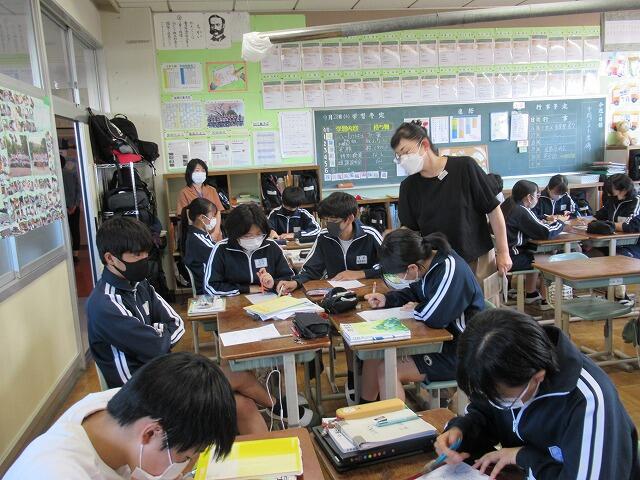

オープンスクール、進路説明会を行いました!

9月29日(木)、午前中の授業4時間を公開しました。事前アンケートでは、授業参参観への参加者は8割弱、進路説明会(3年生及びその保護者)は9割が「出席」と回答しています。

この数字からも、保護者の関心の高さが分かります。

こうして、日頃の授業の様子を公開できることを心から嬉しく思います。

「今日は、担任の先生の授業を楽しみに学校に来ました。」「また、授業参観ができてよかったなと思います。」「中学校最後の授業参観なので来ました。」など、保護者の思いを届けていただきました。

担任の授業に合わせて来校される保護者も多かったように見受けられました。

子どもたちの表情や学級の様子、学校全体の雰囲気を感じ取っていただく機会となることを願っています。

子どもたちから保護者に向けたメッセージ

9月29日(木)、午前中の教育活動をすべて公開する「オープンスクール」を実施しました。1学期(6月)に行った授業参観以来の授業公開です。今回は、すべての学級で担任が行う授業を位置付けました。

オープンスクールを迎えるに当たって、生徒会は保護者に向けたメッセージ動画を制作しました。様々な角度から、生徒会スローガン「心 ~ 想いをカタチに ~」を具現化しています。

生徒、保護者、地域の皆様、教職員で手を取り合ってつくり上げていくのが学校です。子どもたちのメッセージは、すべての関係者の絆を深めていく確かな役割を果たしていると感じました。

子どもたちが創り出している「バタフライ効果」です。

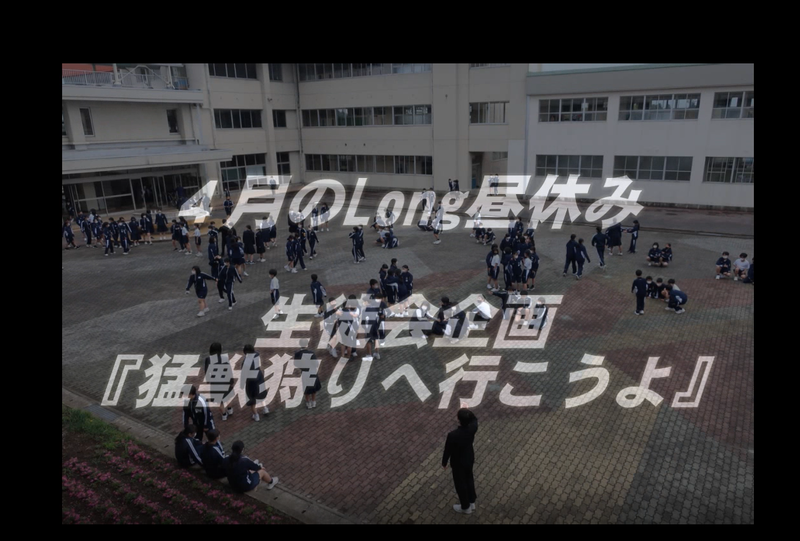

Long 昼休みを楽しみました!

9月28日(水)、第4回Long 昼休みを行いました。

Long 昼休みは、生徒会の発案で月に1回、思い切り遊びを楽しむという企画です。

本日は、「後期に向けて、学級の団結力を高める」というねらいで、学級毎にそれぞれの遊びを実施するという内容です。学級内で対戦する姿、他の学級と真剣勝負する姿など計画はそれぞれ異なりました。

校庭、中庭、新・旧体育館、柔剣道場に分かれて、初秋の昼休みを満喫していました。

◆ グランド ◆

1-4、1-5、2-2、2-3、2-5(ドッジボール)、3-3、1-2 、1-3(鬼ごっこ)

◆ 中庭 ◆

2-1 、2-4 (ドロ警)

◆ 新体育館 ◆

3-1、3-5(バドミントン)

◆ 旧体育館 ◆

3-2、3-4(ドッジボール)

◆ 剣道場 ◆

1-1(しっぽとり)

学級の仲間と一緒に、他の学級の仲間とも一緒に、学級担任も一緒に、Long 昼休みを存分に楽しむ姿が見られました。月に一度でも、こんなに楽しいひとときがあるとよいですね。

たまたま子どもを送り届けたお母さんが、「中学生が夢中になって遊ぶ姿を見て驚きました。みんな本当に楽しそうで安心しました。」としみじみ話す姿が印象的でした。

子どもたちの笑顔と歓声が広がり、優しい風に包まれました。

学校だより9月号

金木犀がほのかに香る季節になりました。

明日9月29日(木)、オープンスクールを予定通り実施します。

オープンスクールを行うに当たって、生徒会は「保護者に向けたメッセージ動画」を制作しました。

1階ホールにて、午前中繰り返し放映しますので、ぜひともご覧ください。

学校だより9月号ができました。ご一読ください。