学校生活の様子・ブログ

社会科の研究授業を行いました!

本校は、自分に自信を、生まれ育った地域を誇りに思えるような教育を目指しています。コミュニティ・スクールを展開し、保護者や地域の皆様のおかげで、子どもたちの豊かな学びにつながっています。

また、NIE(教育活動に新聞を取り入れる)の導入により、社会や世界に目を向けるきっかけとなることを期待しています。

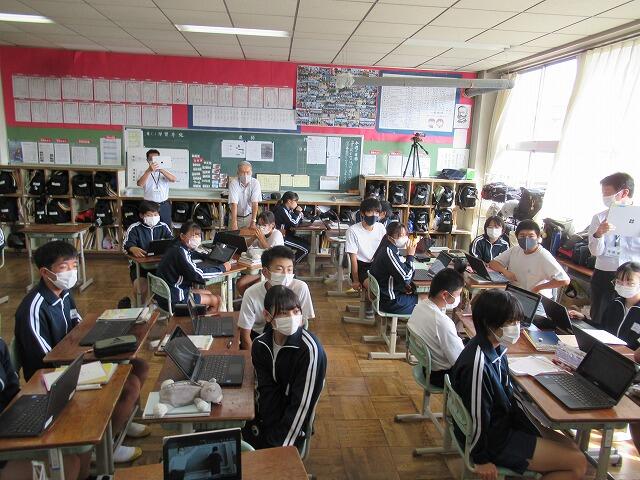

9月27日(火)、3年1組で社会科公民分野の研究授業を行いました。

若者の政治離れが叫ばれて久しくなります。その間、成人年齢は18歳に引き下げられました。

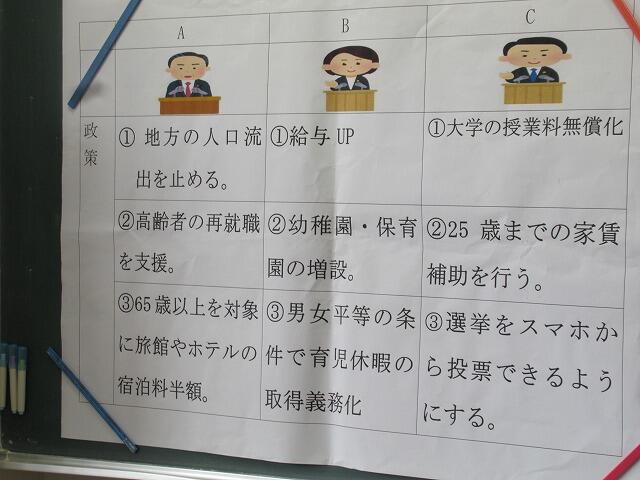

3年1組の教室では、選挙の大切さや現在抱える課題について学んでいました。立候補者の公約に着目し、有権者の世代を考慮して誰に投票するのかを考えました。

公約は、有権者に向けた大切な約束であることに気付いていました。

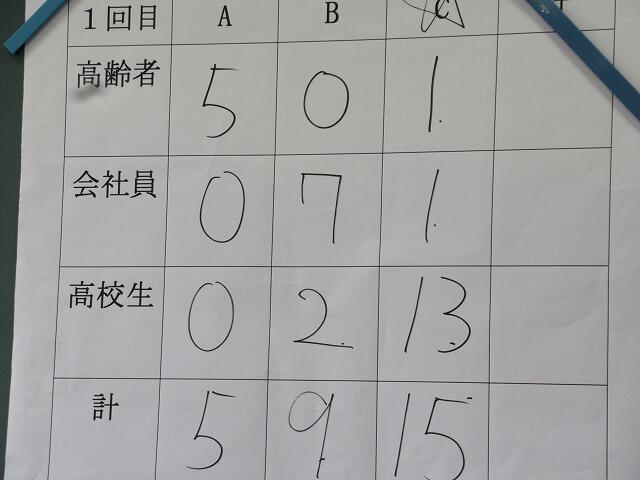

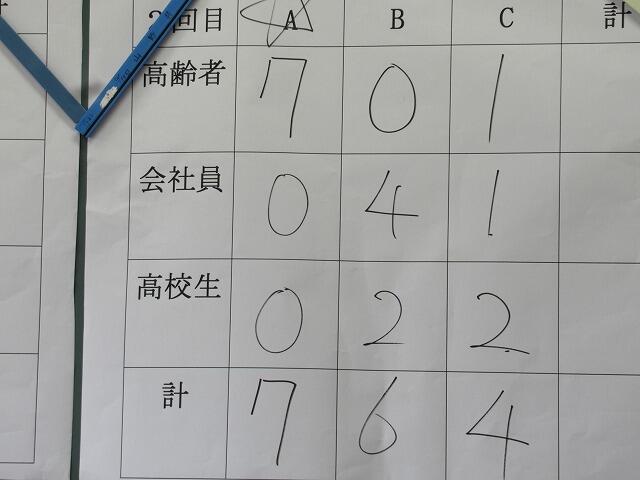

その後、子どもたちはそれぞれの端末でformsを使い、選挙のシミュレーションを行いました。投票率100%の場合と、直近の選挙における実際の投票率や世代別割合を考慮した2回目とでは、当選者が変わってしまうことに驚いていました。

子どもたちは、3年後には選挙権を有することになります。世の中の出来事に関心を持つこと、そして社会をより良くしようとすること、自分たちの役割であることを自ずと感じ取ることができたに違いありません。

学校での学びは、将来につながっていることを実感する授業でした。

本校の衣替え

「学校は社会の縮図」であると言われます。社会に出ていくための準備や心構えなど多くを学ぶ場でもあります。

子どもたちは、自分たちの学校を自分たちの力で変えていく行動を重ねています。その際、人の話を聴くこと、自分の考えを持つこと、対話を通して納得解を導き出すことを大切にしています。

現在、栃木県では「COOL CHOICE とちぎ」県民運動の一環として、10月31日(月)までクールビズを推奨しています。本校ではこの運動に合わせて「衣替え」を考えています。

夏の暑さ対策として、半袖運動着やハーフパンツで学校生活を過ごす「スーパークールビズ」を先週まで実施してきました。9月26日(月)より制服で登校する「クールビズ」に切り替えました。

来週10月3日(月)に夏服から冬服への「衣替え」を行います。

ただし、10月31日(月)までは本県「COOL CHOICE とちぎ」県民運動に合わせて移行期間とし、個人の判断で気温差に対応していきます。

制服についての勉強会が開かれました!

生徒会は、今年度も引き続き「生活の心得」の見直しを進めています。

これまで「制服」に関する意見もいくつか提案され、改善されたものもあります。昨年度より導入された女子のスラックスはその1つです。

新しい制服を導入するという意見が子どもたちから挙がりました。「制服も時代に応じたものにしていく必要がある」という理由です。意見に根拠を添えるという約束は、子どもたちにも定着しています。

9月22日(木)、生徒会本部役員を対象に「制服勉強会」が開かれました。

□私服と制服の違い

私服:自分のための服=おしゃれ

制服:みんなのための服=身だしなみ → 集団のまとまりを表現

□制服はなぜあるのか(制服の歴史)

詰襟、セーラー、イートン

□多様な性への対応

LGBT :トランスジェンダーへの対応 → ブレザー型、スーツ型の増加

□最新の素材

超撥水、360度ストレッチ、高耐久

制服の役割や意義、制服を変える学校が増えてきた背景などについて学ぶことができました。メモを取りながら、熱心に話を聞き、質問する姿が見られました。

最新の素材に関する実験では、撥水の効果や伸縮に驚いた表情をしていました。

子どもたちの現在の制服に対する改善要望など、本音を耳にすることができたことは大きな収穫です。

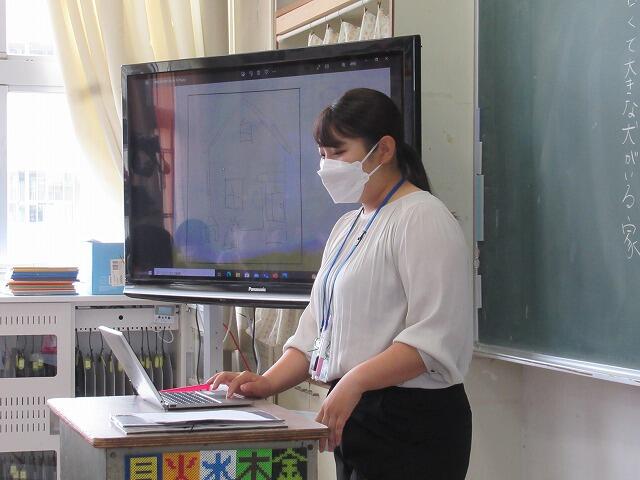

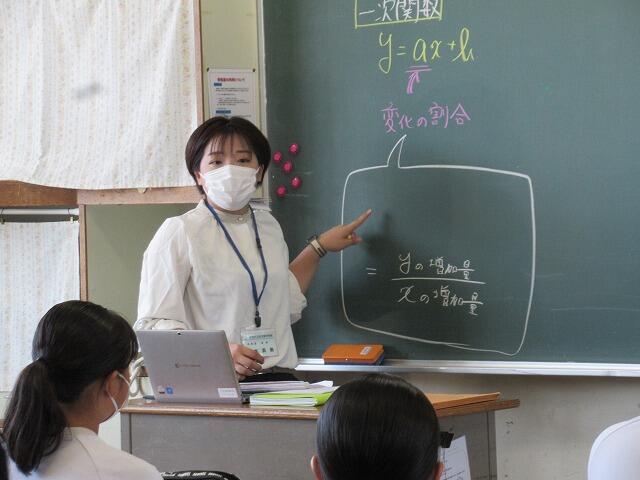

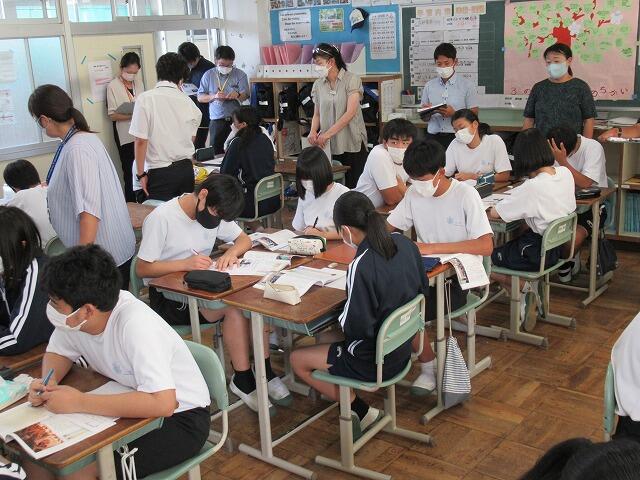

数学科の研究授業を行いました!

本校は、栃木県総合教育センターの研究の一環として、ICTを効果的に活用した数学科の授業づくりに取り組んでいます。今年度は、第2学年「一次関数」の単元で研究実践を進めています。

中学校数学科では、「一次関数」は1つの関門だそうです。したがって、いかに分かりやすい授業を展開するかが求められると授業者はしみじみと語っています。そして、「主体的、対話的で深い学び」につながる単元構成を心掛けたそうです。

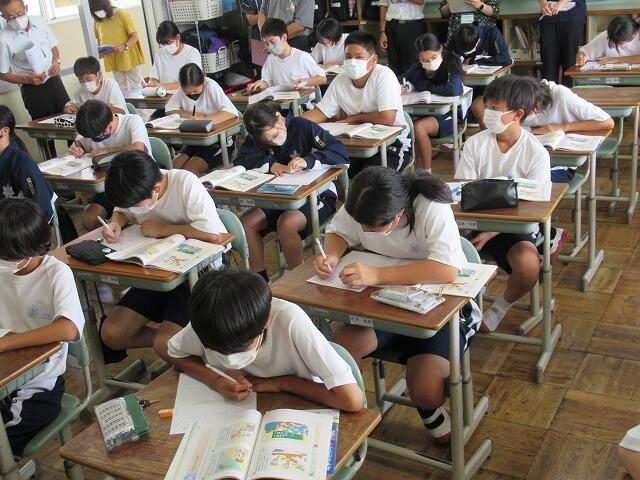

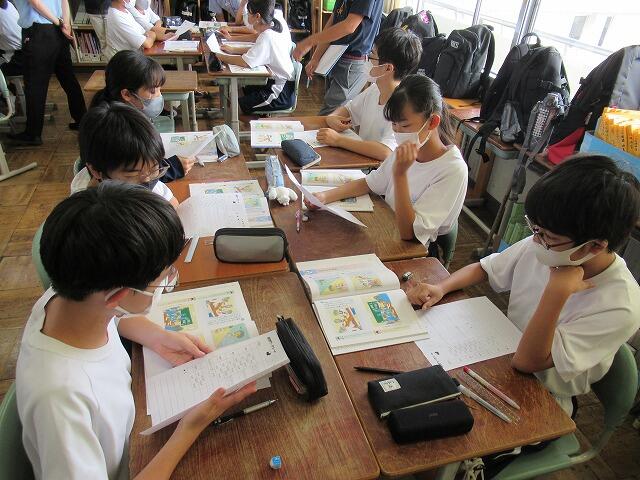

9月22日(木)、数学科の研究授業を2年1組で行いました。

ICTを効果的に活用するに当たっては、「協働的な学び」「個別最適な学び」という視点が大切です。

本時では、「2つの座標から一次関数の式を求める方法を考えよう」というねらいが示されました。

子どもたちは、❶2点からグラフを書く、❷連立方程式から求める、❸変化の割合から求める、という3つの方法を見い出していました。

個人での自立解決、グループでの話合いでは、「自分の考えを持つこと」「友達の考えを聴くこと」「納得解を導き出すこと」が丁寧に行われていました。

個人やグループで導き出した考えを端末に入力し、友達やグループの考えと比較するなど「協働的な学び」が実践されていました。

「線の引き方はどうするの?」「切片はどう求めるの?」「分からない?どうやるの?」という言葉が自然に友達に向けられていました。

教室は、学びを楽しむ子どもたちの表情であふれていました。

「つかむ ー 見通す - 深める - 見つめる」という展開が具現化された授業であったと感じました。

全校生徒に交通安全を呼び掛けました!

9月21日(水)~9月30日(金)、秋の交通安全運動が全国一斉に行われます。

運動初日の9月21日(水)、オンラインにて交通委員朝会が行われました。

2名の委員さんからは以下のような呼び掛けが行われました。

◆自転車の安全な走行について、法令の順守やマナー

◆通学路の危険個所における留意点

全体的な諸注意に加えて、実際に登下校する通学路の安全を自己点検することは大切なことです。交通委員の皆さん、準備や運営ありがとうございました。

内閣府のスローガンにあるように「事故にあわない、おこさない」を実現していきましょう!

最近、通勤で車を運転していて少しずつ変わってきたと思えることがあります。横断歩道を渡ろうとしている人が見えると、横断歩道前で止まる車が増えてきました。「止まってくれない栃木県」のPR動画の影響が表れ始めているように感じます。

そんな横断歩道前の光景に、ヘルメット姿の本校生徒が見えました。止まってくれた車に軽く会釈をし、渡り終わると「ありがとうございました!」と運転者に言葉を添えていました。

わずか5秒の出来事でしたが、心が洗われるような思いがしました。そして、本校生徒であることを誇りに思えた出来事でした。

こうした、わずか数秒の出来事が社会を変える風になるのだと思います。本校生徒の「バタフライ効果」を垣間見ることができたように感じました。

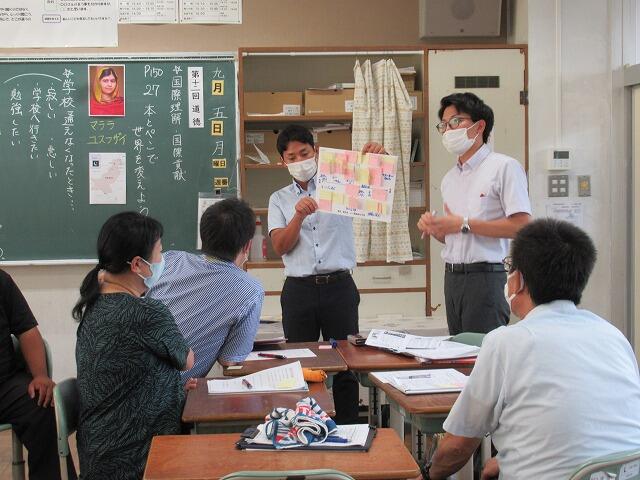

学校運営協議会を行いました!

9月20日(火)、台風のため臨時休業となりましたが、「第2回学校運営協議会」を内容を変更して実施しました。

当初の予定は、授業及び教育環境を参観していただく予定でした。

本日は、「1学期の学校生活の様子をまとめた動画視聴」「第1回学校評価結果」から感想や気付いたことを述べていただきました。

委員の皆様方からのご意見は以下の通りです。

■「楽しく学校生活を送っている」と回答している子どもが多いことは素晴らしい。

■「自分の考えを述べる」の割合が高いが、こうした取組が増えたのか?

→ 生活の心得の見直し以降、生徒会で意見を述べる場が大変多くなってきた。

■Long 昼休みの企画など、子どもたちの発想が実に素晴らしい。

■制服を変える動きが具体的に動き出したのか?現在の女子の制服は47年前に代わった。これまでも制服を代えるという声はあがったものの、実現されなかった。

■保護者にも、学校生活の様子(動画)を配信できるとよい。

第1回学校評価結果から、子どもたちの変容を感じ取っていただきました。「聴くこと」「自分の考えを持つこと」を大切にしてきた結果であると感じています。

学校の様子を積極的に発信し、子どもたちの良さをみんなで共有できるように心がけていきます。

台風接近に伴う9月20日(火)の対応

台風接近に伴う9月20日(火)の対応

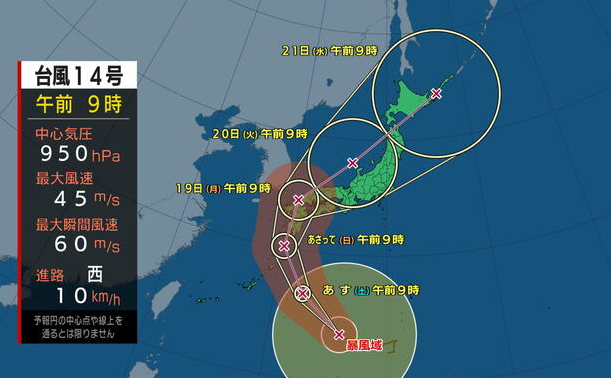

台風14号は、勢力を保ちながら関東地方に接近しています。今後、強風や大雨による被害が危惧されます。

9月20日(火)は、町内すべての学校が「臨時休業」となりました。

不要不急の外出を控え、安全に過ごすようご協力ください。

万一に備え、タブレットを持ち帰りましたが、今回オンライン授業は実施しません。

台風14号の接近に伴う3連休明けの登校

「 暑さ寒さも彼岸まで」と言うように、朝夕は過ごしやすくなってまいりました。ゆっくりと、しかしながら着実に、季節は夏から秋へと移り変わっています。

大型で強い台風14号の今後の動きが気になります。

台風は、発達しながら北西へ進む見込みです。9月18日(日)に九州に接近した後、次第に進路を東に変える予想が出ています。関東地方も広い範囲で台風の影響を受け、連休明け9月20日(火)にかけて、台風の影響が続くおそれもあります。

子どもたちの安全を最優先に考え、連休明けの登校について対応していきます。

9月19日(月)お昼頃を目安に、安全・安心メールにて9月20日(火)の登校時間等についてご連絡いたします。

私たちにできること!

今年度、生徒会は「心 ~ 想いをカタチに ~」をスローガンに掲げ、活動を繰り広げています。特別なことを企画するだけでなく、自分たちの学校を自分たちの手でよりよくしていく地道な活動が何より素晴らしいことだと思います。

委員会の常時活動もその1つです。

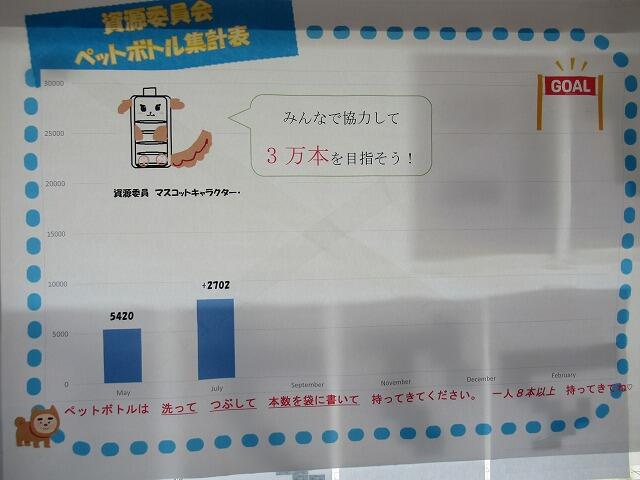

1階ロビーには、子どもたちが家庭から持ち寄った大量のペットボトルが置いてありました。6月から12月(8月は除く)までの6回、回収する計画が立てられました。回収目標は、30,000本です。1回で5,000本が目安となります。9月は、6回中の3回目です。

現在、壬生町では、ペットボトル1本につき1円の回収報償金をいただけます。目標の30,000本は30,000円となり各学年に配分され、子どもたちの活動に還元されます。

子どもたちが、自ら立てた目標に向かって協力する姿が見られます。「想いをカタチに」する姿は、委員会の常時活動に表れています。

2学期のテーマは「バタフライ効果」です。

まさに、こうした微力が学年や学校の元気につながります。そして、地球全体の環境問題を改善する大きな風になっていくのです。

校内研究授業の様子 ②

9月13日(火)、校内研究授業を行いました。

3年2組では、国語科「曖昧な文 分かりづらい文」が行われました。

導入で、「白くて大きな犬がいる家」のスケッチを描かせました。白くて大きいのは「犬」なのか「家」なのか子どもたちの説明も分かれました。

意味が曖昧な文の原因を捉え、解決策を見つけることをねらいとしました。

話し言葉では、こうした曖昧な表現を用いてしまうことが時折あります。グループで楽しそうに解決策を考えていました。

1年3組では英語科「スリーヒント・クイズをしよう」が行われました。

本時では、What is this ? や Who is this ? などの既習事項を用いて、友達にクイズを出したり、考えたりすることができることをねらいました。

3つのヒントを使ったクイズを考えました。ヒントの出し方やヒントの順番を工夫するだけで、クイズがより楽しいものになることを実感していました。

英語でのコミュニケーションを楽しむ様子が教室一杯に広がっていました。

本校の授業は、導入で「つかむ」、授業全体を「見通す」、ペアやグループで「深める」、本時に分かったことを「見つめる」が基本展開となっています。

そのためには、自分の考えを持つこと、友達の考えを聴くことを大切にします。

学級で安心して発言できる雰囲気も漂うようになってきました。多感な中学生の時期ですが、こうした授業をすべての教科で展開していきます。

校内研究授業の様子 ①

9月12日(月)、校内研究授業を行いました。

2年3組では、数学科「一次関数のグラフ」が行われました。第1学年で学んだ比例のグラフと比較し、傾きや切片を見い出すまでの過程が、丁寧に繰り広げられていました。

子どもたちは、ペアになって、自分の気付きや考えを伝えあっている姿が印象的でした。

1年3組では理科「いろいろな気体とその性質」が行われました。本時では、アンモニアの性質を理解し、目の前で行われる不思議な実験の理由を説明するという内容でした。

「なぜ、透明な水が赤くなるのだろう?」「なぜ、噴水ようになるのだろう?」と疑問が次から次へと浮かんできます。これが、理科の魅力です。

それぞれの疑問に対する個人の予想を持ち寄り、グループで話し合ってタブレットに考えを入力していました。

学校生活の大半を占めるのは授業です。「授業は学校の生命線」であると考えます。

学ぶ楽しさを実感するためには、「自分の考えを持つ」「友達の考えを聴く」ことから始まります。

2学期のテーマは「バタフライ効果」です。それぞれの考えを伝えあうことで、教室内に風が起こります。風は、正しい答えから起こるとは限りません。考えを述べる小さな勇気を大切にしてほしいと思います。それが、大きな変化を起こすきっかけになるのですから…。

給食に「ヤシオマス」が提供されました!

9月13日(火)、給食メニューに「ヤシオマス」が提供されました。国の事業を受け、栃木県養殖漁業組合からいただいたものです。

ヤシオマスは、栃木県の特産魚です。身の色が県の花であるヤシオツツジに似ていることから命名されました。ヤシオマスは、ニジマスが卵を持たないように改良されており、その分栄養が身に行きわたるため、おいしいとされています。贅沢な食材でもあります。

今日は、醤油に付け込んだヤシオマスを焼いていただきました。

子どもたちの声です。

「魚はあまり好きではないけれど、おいしく食べることができました!」

「欠席者の分と合わせて2切れいただきました。とてもおいしかったです!」

栃木県には、たくさんの誇れるモノがあることを知りました。学校では、このように給食を生きた教材とした食育が行われています。地域の魅力を感じる給食の時間となりました。関係する皆様に感謝しつつ、ごちそうさまでした!

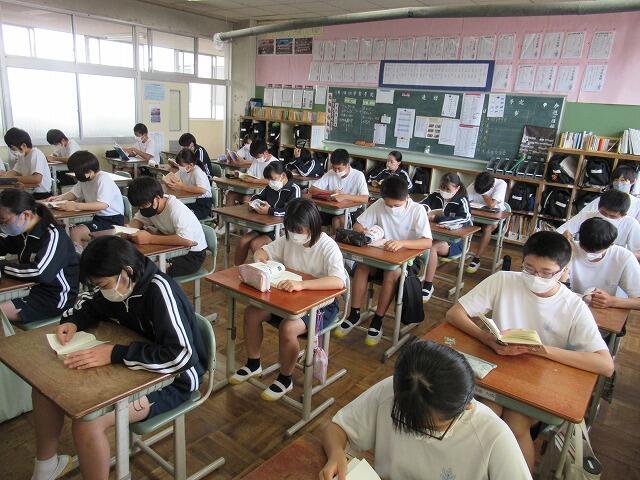

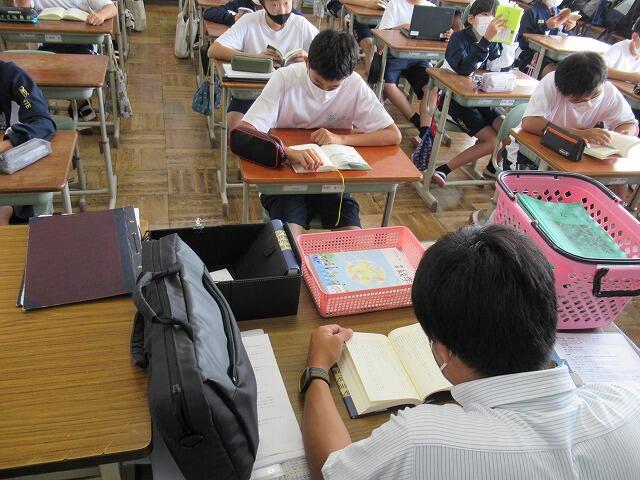

読書活動・新聞利用を紹介します!

本校では、毎朝、8:05~8:20までの15分間、好きな本を持ち寄り「読書」を行っています。心穏やかで落ち着いた1日がスタートできています。子どもたちと一緒に、学級担任も読書をしています。

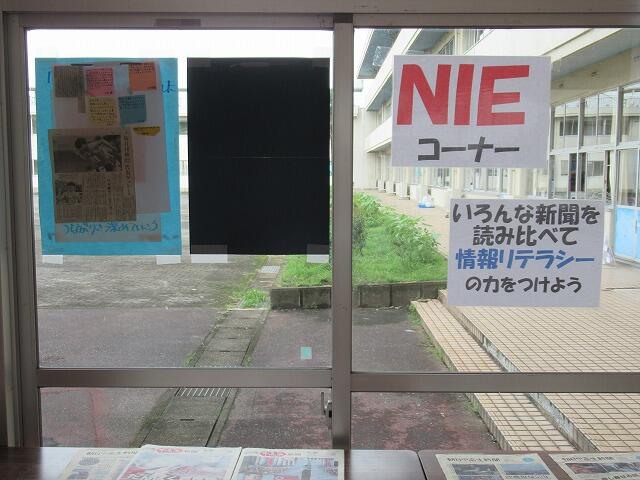

また、令和3年度より、教育活動に新聞を取り入れるNIEに取り組み始めました。

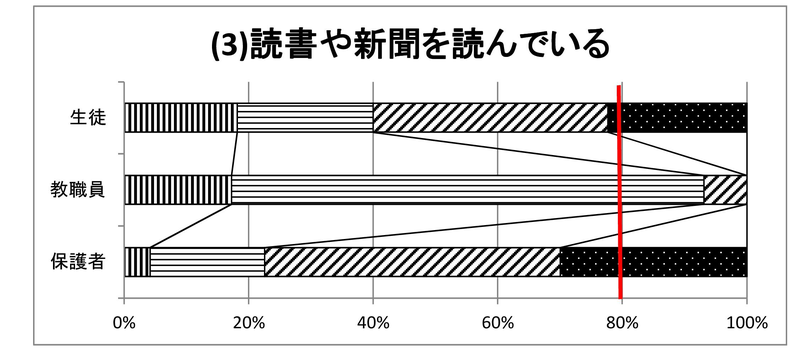

令和4年度 第1回学校評価の結果では、「読書や新聞を読んでいる」という項目において、課題が見られました。家で本を読む時間を見いだすことが容易ではないこと、「新聞を読む」という内容を新たに加えたことが考えられます。

全校生徒が利用する昇降口付近に、「NIEコーナー」を設置し、子どもたちが関心を持ちそうな新聞記事を紹介しています。

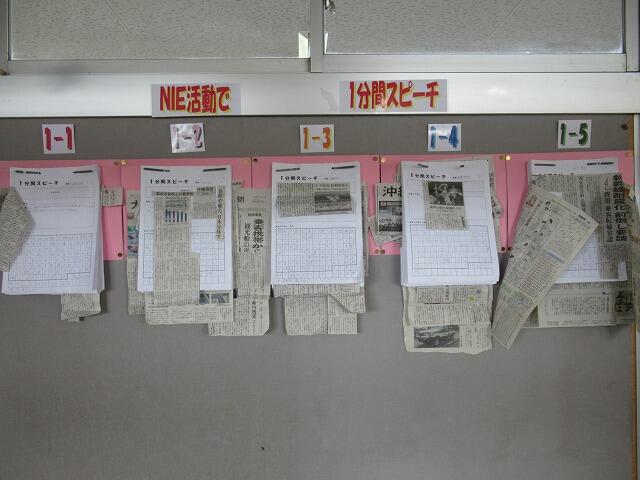

第1学年では、入学後の5月から「NIEで1分間スピーチ」に挑戦しています。

子どもたちは、you tubeで興味・関心のある事柄を視聴しています。you tubeでは、自分が関心あるものしか目にしません。新聞は、様々な情報に触れることができる点が大きなメリットです。新聞を読むということは、このような効果があります。

家庭でじっくりと読書をしたり、新聞を読んだりする姿はあまり見られないのかもしれません。

本校では、「自分の考えを持つ」ことを大切にしています。読書や新聞を通した教育活動を思考の広がりや深まりにつなげていきたいと思います。

給食メニューに「鮎」が登場しました!

明日9月10日(土)は十五夜です。1年で最も美しいと言われる「中秋の名月」を鑑賞しながら、収穫に感謝をする行事です。ススキと団子を飾る光景は、今ではほとんど見られなくなってしまいました。

9月9日(金)、十五夜にちなんだ給食メニューが提供されました。

本日のメニューけんちん汁には、秋が旬の食材がたくさん使われていました。他に「鮎の竜田揚げ」がありました。この鮎は、国の事業により漁業組合から提供されたものです。旬の食材をおいしくいただきました。

中秋の名月を鑑賞し、移り変わる季節を感じるひとときもよいものですね。

英語検定無料受験の実施について

英語検定無料受験の実施について

壬生町では、令和4年度より「ゆうがおEnglishイノベーション事業」として、年間20回の英会話、オンライン海外派遣事業、英検無料実施が始まりました。

英会話は、週に1回、朝の読書時間を用いて定着してきました。今回初めて、英語検定の無料実施が始まりました。英語検定の資格は、一部の私立高等学校の受験に際して加点要因ともなっています。

来月10月の受験が初めての試みです。今回、2級3名、準2級21名、3級52名の合計76名の子どもたちが希望しました。町では、1人につき年1回の受験料金を個人負担無料としています。とても有り難い支援であり、心より感謝申し上げます。

次回は、令和5年1月14日(土)、壬生城址公園ホールでの実施を予定しています。

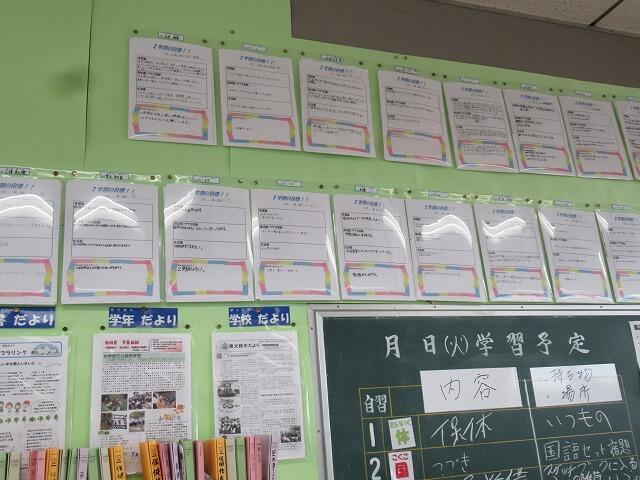

「バタフライ効果」を生み出すもの…!

教室を巡回していると、2学期に向けた子どもたちの目標が目に入ってきます。一人一人の目標を見ていると、節目ごとにスタートラインに立ち、自分に言い聞かせるような心の灯を感じ取ることができます。前を向こうとする気持ちや動機付けは、大切なことです。自分自身のため、誰かのために行動するエネルギーとなるからです。バタフライ効果を生み出すものが、教室にはたくさん詰まっていました。

昇降口のプランターに、「メランポジウム」の苗を植え、登校する子どもたちの目を楽しませてくれています。中庭の花壇には、マリーゴールドや日々草が色鮮やかに咲いています。

緑化委員の皆さんやボランティアの皆さんが、起こしてくれている風です。こうした風を感じ取ると、心が和みます。

歩みを止めない生徒会に注目しています!

歩みを止めない生徒会に注目しています!

9月7日(水)、生徒会中央委員会が開かれました。

令和3年度に行った「生活の心得の見直し」について、今年度も継続して行う提案が生徒会長からありました。自分たちの学校を、絶えずよりよいものにしていく意気込みが伝わってきます。各学級へは、以下のような言葉で呼び掛けました。

各学級の皆さん

生活の心得の再検討について

2022年9月7日 生徒会長

南犬飼中学校にはいわゆる校則というものはありません。その代わりになるものが、はばたきに掲載されている「生活の心得」です。私たちの学校生活は、この「生活の心得」を基準に生活しています。

【 中略 】

「生活の心得」は、自分たちの生活に責任を持ち、よりよい学校生活をするためにあるものです。長年、南犬飼中学校の先輩方は、この「生活の心得」を大切にしてきました。

しかし、時代も変わり様々なことが大きく変わってきました。そこで、昨年度生徒会として「生活の心得」の見直しを行いました。「生活の心得」の見直しは簡単なことではありませんでした。3か月という間に、何度も何度も話し合いを重ね、悩み、みんなで納得解を見つけていきました。そこには皆さんの「心」が必要でした。今までの良いところと、改善するところの見極めが重要であり、よりよい学校生活をするために、毎日の生活に責任を持つという目で見直しを図っていくことが大切でした。

そして今年度、ここまで大きな問題もなく、学校生活を送ることができているのは、生徒の皆さんが「生活の心得」を守るだけでなく、社会の常識やマナー、モラルを守りながら生活してくれているからです。本当に感謝していますし、そんな生徒会員一人一人を誇りに思います。

今年度の生徒会スローガンは「心 ~ 想いをカタチに ~」です。「生活の心得」を再検討し、さらに問題点や課題を把握・改善することに努め、皆さんの想いをカタチにできればと思います。

2学期のテーマは「バタフライ効果」です。

昨年度、「自分たちが学校を変えることを実感できた!」という言葉を、多くの子どもたちが口にしていました。まさに、小さな力で大きな変化を生み出しました。微力を大切にできる雰囲気が漂い始めました。頑張れ、生徒会!

第1回 学校評価(7月)の結果がまとまりました!

第1回 学校評価(7月)の結果がまとまりました!

本校は、令和2年度より年間2回の学校評価を行ってきました。

学校評価は、保護者や地域の皆様にも学校経営に参画していただき、よりよい学校にしていくために有効な手立ての1つであると考えます。

子どもたちや保護者、地域の皆様のご意見を、スピード感をもって学校運営に反映していきたいと思います。学校行事などの終了後に、保護者の皆様に感想をお願いしていますが、こちらも学校評価の1つと考えています。

マークシート方式からFormsでの回答に切り替えましたが、保護者の皆様のご理解とご協力によりスムーズに移行することができました。心より感謝申し上げます。

令和4年度 第1回学校評価(7月)結果がまとまりました。

教育活動が思うように進められない中ではありますが、子どもたちの創意と工夫により学校生活に勢いと潤いが感じられます。昨年度の学校評価との比較から、学校生活への満足度の高まりも見られています。

「ホームページ - 学校概要・学校評価」に掲載しましたのでご確認ください。

自由記述に対し、学校として回答させていただきました。貴重なご意見をありがとうございました。

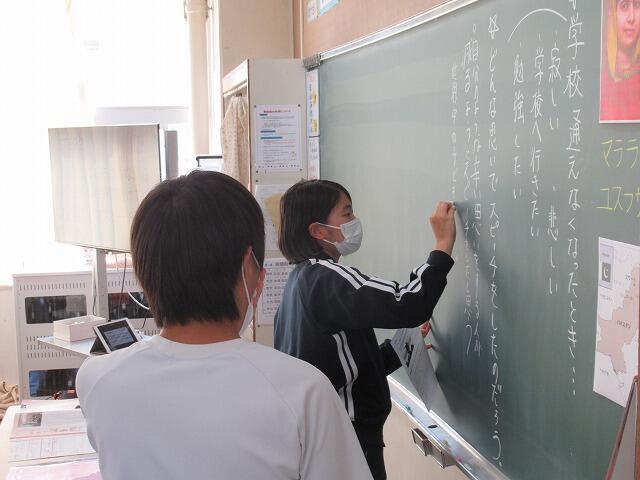

学力向上(道徳科)研究授業を行いました!

9月5日(月)、学校課題・学力向上プロジェクト「道徳科研究授業・授業研究会」を1年4組と3年4組で実施しました。

1年4組は「公平と不公平」について考えました。事例A:年齢の違いで、お年玉の額が違うことは公平か。事例B:障がいがあることによる優先入場は公平か。事例C:字が上手いという理由で、班長さんがCさん1人にまとめをお願いすることは公平か。3つの事例を基に公平について考える授業でした。

3年4組は「本とペンで世界を変えよう」という教材です。マララ・ユスフザイさんが、世界に向けてスピーチする姿に共感させ、世界の平和のために自ら関わろうとする態度を養うことをねらいました。

2つの学級に共通していたことがありました。

❶学級内には、安心して発言できる雰囲気が漂っていました。

❷聴くこと、考えを持つこと、学び合う子どもたちの姿がたくさん見られました。

❸子どもたちの考えを引き出す発問となっていました。

道徳科の授業づくりについて、自主的な研修が開かれるようになってきました。子どもたちが学び合っているように、教職員もまた学び合う姿が増えてきています。

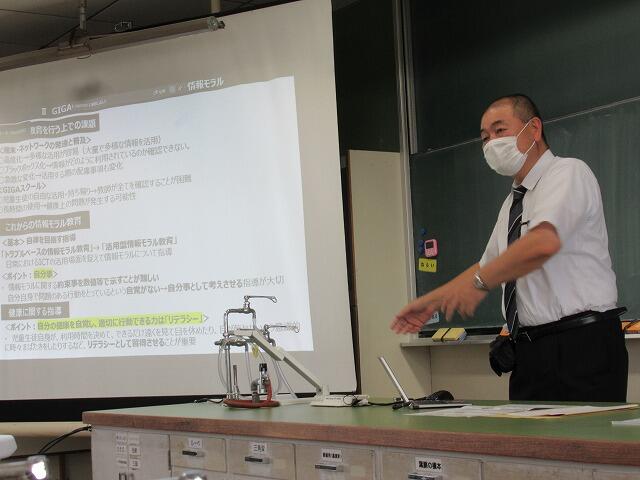

学力向上に向けたICT活用研修を行いました!

9月1日(木)、第2学期の初日ではありましたが、学力向上に向けたICT活用研修を行いました。この日は、白鴎大学 教育学部 教授 上野 耕史 氏 をお招きしました。

上野先生は、文部科学省初等中等教育局 教育課程課 教科調査官等を歴任され、国のGIGAスクール構想を牽引してきた第一人者です。

「来たるべき未来社会を創り出す人を育てる」必要があります。

教育に求められているのは、「よりよい社会と幸福な人生の創り手となるための力」です。そのためには、どのように授業を改善するのかが問われています。したがって、今回の研修は「授業改善につなげるために、いかにICTを効果的に活用すればよいか」をねらって行いました。

1人1端末を用いた授業のキーワードは、「個別最適な学び」「協働的な学び」です。

「個別最適な学び」「協働的な学び」を実現するためには、「情報活用能力」が必要不可欠です。

こうした取組は、「教科をつなぎ」「小学校と中学校をつなぎ」「過去と今、今と未来をつなぎ」、教育の可能性を広げていくことを実感しました。

60分間があっという間に感じた研修となりました。

上野先生には、次回11月30日(水)の授業研究会において指導・助言していただく予定です。