学校生活の様子・ブログ

修学旅行準備

14日朝、修学旅行の旅館に送る荷物を搬入しました。朝の忙しい時間でしたが、保護者の皆様ありがとうございました。事前連絡どおりにご協力いただいたおかげで、滞りなく作業を進めることができました。運ばれてきた荷物は実行委員が受け取り、新体育館にクラスごとに並べ、登校した生徒が自分のバッグにネームタグを付けて完成です。生徒がチームワークよく荷物を受け取り、並べていく姿に感心しました。

明日からの修学旅行に快く送り出してくださる保護者の方々へ感謝しつつ、全員が最高の思い出を作り、実りの多い3日間になることを期待しています。

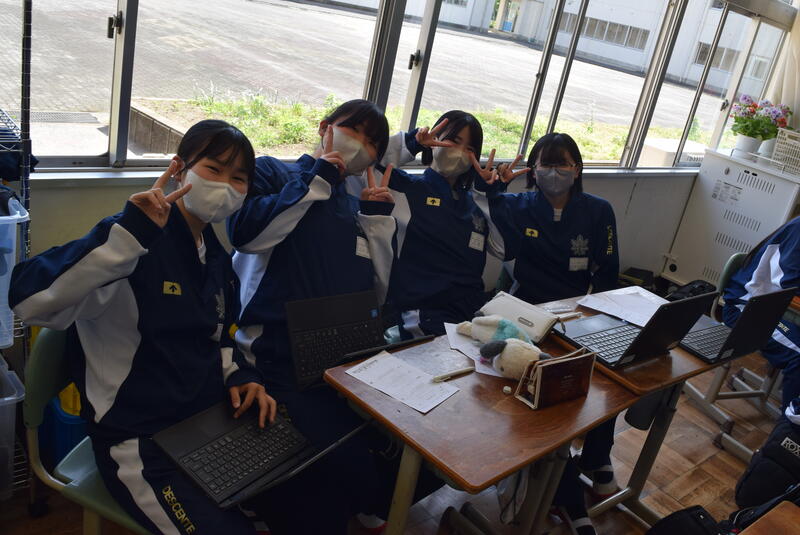

2年生のクエストエデュケーション

2年生の総合的な学習の時間にクエストエデュケーションが始まりました。

クエストエデュケーションとは、各企業の方からミッションをいただき、そのミッションを達成できる方法を考え、最終的には企業の方に提案するというものです。

壬生町役場商工観光課様、壬生町商工会様のご支援の下、以下の7企業の方々にご協力いただいています。

・有限会社 大森商事 様

・俵建設 株式会社 様

・株式会社 フジカンパニー様

・The Salon Beauty 様

・studio SHINBI-GAN 様

・わんぱく公園内おもちゃ博物館 様

・カフェ アレーズ 様

本日は各企業の方に本校にお越しいただき、企業理念やミッションなどをお話いただきました。お忙しい中ありがとうございました。これから生徒は一生懸命に考え、より良い提案を目指して頑張ると思います。今後ともよろしくお願い致します。

輝光祭に向けての第一歩。

本日の6校時、10月の輝光祭に向け、各コースの説明会及び希望調査を行いました。

16コースの教員が、活動内容や魅力を伝え、真剣な表情で話を聞いていました。説明会終了後、生徒は、タブレットで希望調査に答えました。

その内容を少しのぞき見してみると、「中学校最後の輝光祭、最上級生として後輩とも同級生とも最高の思い出をつくりたい」「大好きな犬中を裏方として盛り上げたい」「昨年の先輩の姿をみて、和太鼓に決めた。和太鼓が永遠に続いていけるように希望をしました」など熱い熱い想いを希望調査に表現していました。

想いを形にしてきた犬中生の精神は、確かに引き継がれていることを強く感じました。今年の輝光祭も、生徒のさまざまな「しんか」が見られそうで今年も楽しみです。

令和6年度 運動会③ 百花繚乱 ~彩る個性 漲る闘志~

競技の中盤、各学年の団体種目を実施しました。1年生綱引き「綱しか勝たん」、2年生台風の目「ひとしの目」、3年生大縄「想いを一つに!大縄」です。

担任も応援するだけではなく、一緒に走ります!!!

想いは一緒!

他学年でも自分の団を応援します!!生徒も教員もタテのつながりを強くしました!

救急法講習を行いました。

本日、本校の教員を対象に、救急法講習とエピペン講習を行いました。普段の学校生活での「いざ」という時のために、どのように動くべきか、どうやって生徒の命を守るか、考えながら練習をしました。生徒の命を守るために、迅速に行動できるように努めていきます。

令和6年度 運動会② 百花繚乱 ~彩る個性 漲る闘志~

まず、団体種目が実施されました。2年生「魔法の絨毯」、1年生「球しか勝たん」、3年生「メドレーリレー」です。

担任も必死に応援します!!!

令和6年度 運動会① 百花繚乱 ~彩る個性 漲る闘志~

令和6年6月1日(土)

いよいよ運動会当日。前日夜の雨もやみ、澄んだ空気とほどよい気候でベストなコンディションで運動会を迎えました。

今年のスローガンは「百花繚乱 ~彩る個性 漲る闘志~」です。

どんな色とりどりの個性を見せてくれるのでしょうか。

どんな闘志あふれる競技をみせてくれるのでしょうか。

運動会前日②準備

全体練習、学級練習の後は準備です。手際よく会場を作っていきました。

運動会前日①熱い!!ラストの各団練習!

運動会前日の今日は、午後にまずラストの各団練習を行いました。団長の熱血指導のもと、ソーランの練習に励みました。団長や3年生のリーダーが前に立ち、練習を指揮します。その指導ぶりには頼もしさが増し、この2週間で大きく成長した姿がありました。教員は安心して見守っていることができました。1、2、3年生が縦割りで共有したこの時間は、南犬飼中の校風を象徴する場面です。明日、子どもたちが頑張る姿を楽しみにしたいと思います。

ようこそ、先輩。ようこそ、実習生。

5月27日(月)から3名の体育科の教育実習生が来ております。3名の先生方は、南犬飼中学校の卒業生です。総体まで、残り一ヶ月。サッカー部にも顔を出していただき、指導を手伝ってくださっています。今日は、実習生の先生が考えていただいたメニューを取り組みました。練習を止めて、サッカーの技術はもちろんのこと、声を出すこと、練習に向かう意識の部分を指導くださいました。生徒や顧問は、普段思っているサッカーの疑問点を質問する姿も見られています。教員も一緒に学び、指導力を向上出来る機会です。この期間を貴重な機会と捉え、サッカー部全体でレベルアップしていきたいです。子供にとって、身近な大人としてかっこ良いところをたくさん吸収して欲しいと思います。

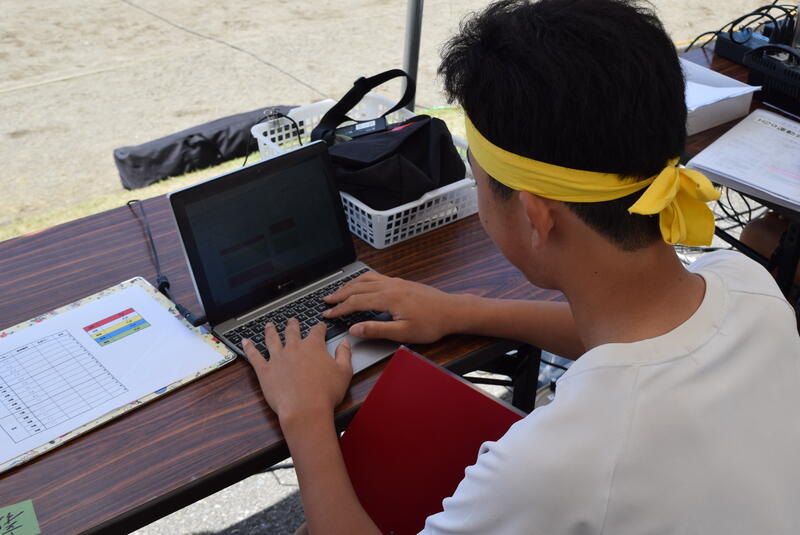

運動会予行を実施しました!

前日の荒天からうって変わって運動会予行の今日はさわやかな風が吹く、とてもすがすがしい天気になりました。予定通りに運動会予行を実施しました。

これまでのクラス練習、学年練習、全体練習の成果を校庭で披露し、各係の準備や打合せ、競技ごとの動きの確認、係間の連携確認を綿密に行いました。

犬中生の輝く瞬間を逃さず、マイクを通して伝えるべく見つめる眼差し。

生徒が活動するグラウンドです。けがをしないように、小さな石一つ逃さず拾い、整備を行います。

得点の記録、集計も普段使いの端末で行います。

好天のもとで犬中生が活躍する土曜日の運動会本番が楽しみです。

全体練習開始!

運動会まで、あと10日。本日は、今年度初めて全校練習が行われました。3年生がリーダーシップを発揮しソーランの隊形やラジオ体操、入退場などの確認をしました。犬中生が思い描く運動会にどこまで近づくことができるか、これからの「しんか」が楽しみです。頑張れ、3年生。頑張ろう 犬中生。

PTA奉仕作業

5月18日(土)、PTA奉仕作業を実施しました。2週間後に運動会を予定しており、素晴らしい環境のもとで運動会が実施できることに感謝申し上げます。今回の奉仕作業は各部活動に分かれての活動で、天候にも恵まれ、保護者、生徒、職員が共に気持ちのよい汗をかきながら、楽しく活動することができました。お陰様で、校庭の至るところが本当にきれいになりました。

うれし楽しい修学旅行♪

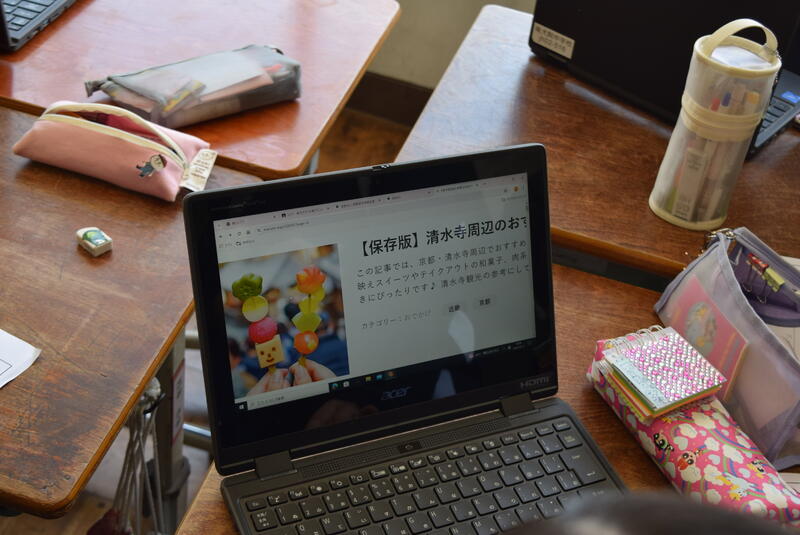

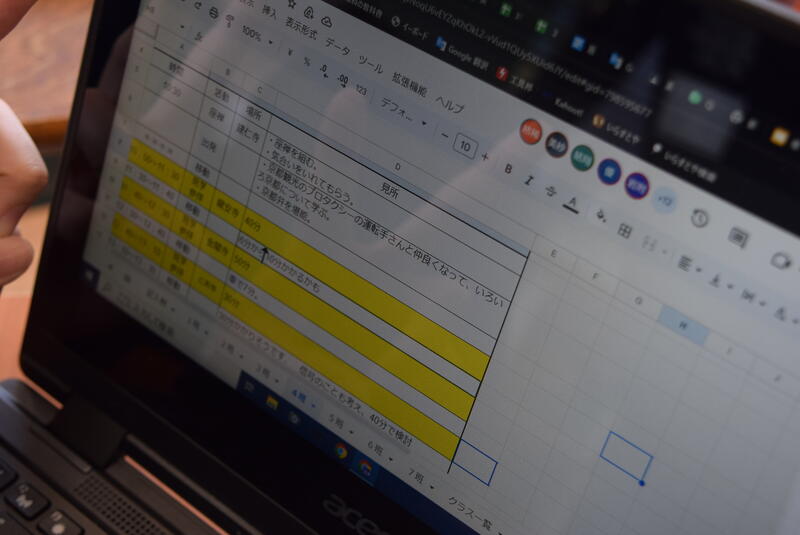

運動会に向けて体育の授業では、ソーランの練習に熱が入っています。来週からは学年、学級での練習もスタートします。そんな中、運動会後には各学年の学年行事が控えているため、本日の総合の時間には各学年で学年行事に向けた準備をしていました。

3年生は修学旅行での班別研修計画を立てていました。JTBの社員の方に来校していただき、生徒たちがグループで計画したものに対してアドバイスをいただきました。

各グループともに、それぞれ設定したテーマに沿って計画を立てています。古都、京都で日本ならではの文化や歴史を感じたり学んだりするべく、タブレットを使って熱心に調べ、まとめている姿がありました。

1年次からICTを当たり前に使ってきた3年生です。ここでもスプレッドシートを使って共同編集をするなどして計画書を作成しています。ICTの効果的な活用の仕方が身につき活用している3年生の姿はまさに、私たちが目指す犬中生の姿そのものでした。

修学旅行は教員のみならず多くの3年生が楽しみにしている行事です。楽しいことを計画しているときは自然と笑顔になります。

かけがえのない時間を仲間と共有し、絆を深め、修学旅行が最高の思い出となるよう願っています。

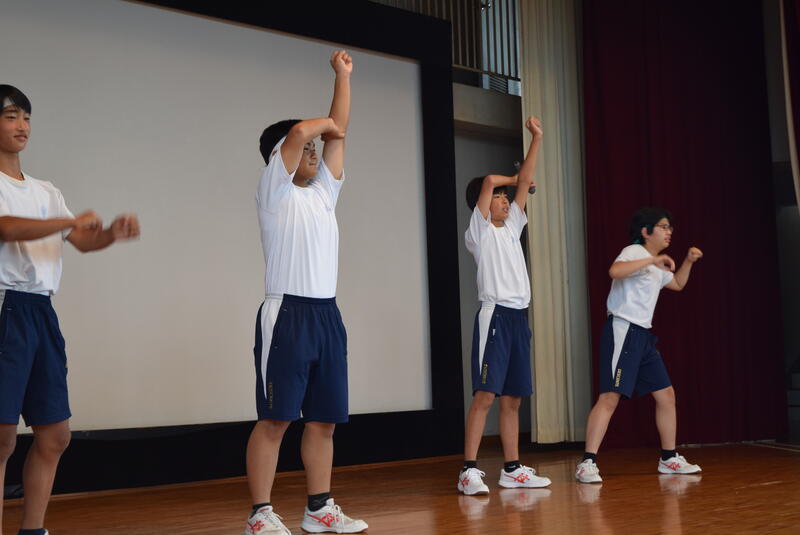

全校犬中ソーラン

1校時から体育館から大きなかけ声が聞こえてくる。ふと覗いてみると、1年生の体育科の授業である。6月1日(土)に実施される運動会に向けて、すごい熱気を感じました。今年の運動会の集団演技「全校犬飼中ソーラン」の練習風景でしたが、テンポのよい音楽に合わせて、大きなかけ声を発しながらの迫力ある演技に圧倒されました。途中、水分補給をしながらも集中して練習に取り組む生徒の姿が何とも頼もしいです。

3校時目の1年生の体育科の授業のでは、水分補給の休憩途中に、演技の上手な生徒をステージに上げ、模範演技がありました。どんな気持ちで取り組んでいるかのインタビューに対して、「とにかく全力を出し切る」との回答に、多くの拍手がありました。最後に冗談交じりに、どんな食べ物が好きかとの質問には、「お母さんが作ってくれるカツ丼とオムライス」との回答に、割れんばかりの拍手が湧き起こっていました。集中力を切らせないための体育教諭の指導の工夫も見事でした。

オンライン英会話の様子

本校では、朝の学活時、どのクラスも年間20回オンライン英会話を実施しております。実際に外国人の方とのコミュニケーションを図ることにより、ネイティブな英語が身に付いております。

男子バスケ部1年生正式入部!

5月7日(火)1年生の正式入部後初の部活動がありました。あいにくの雨により、屋外の部活動は休止が多かったですが、体育館ではバスケットボール部が元気に活動していました。先輩達に教えてもらいながら、慣れないながらも一生懸命ディフェンスやシュートの練習をしていました。

部活動の様子

新1年生が入部し、どの部活動もますます活気づいてきました。1年生に優しく基礎を教えている顧問の先生。手取り足取り具体的に指導している2,3年生の先輩。レギュラーチームに入り、コンビネーションプレーをしている1年生。各部の様子は様々でしたが、6月末の地区総体に向け、どの部も熱心に練習に取り組んでいました。

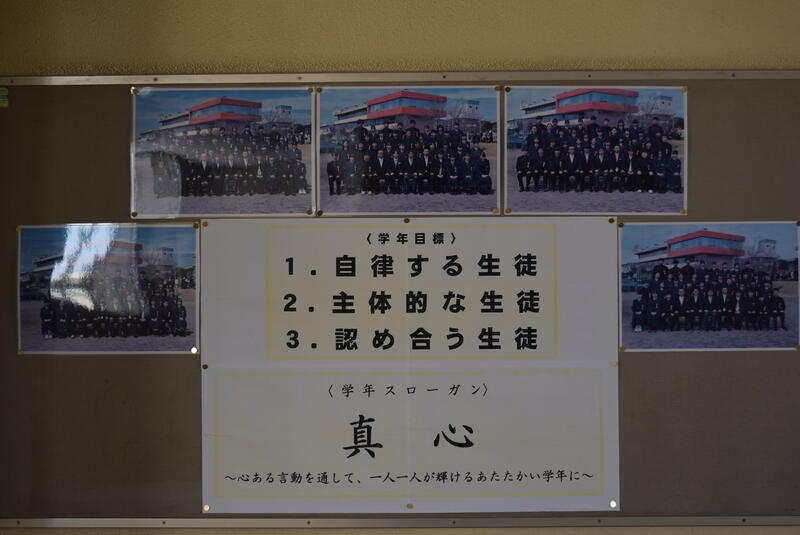

学年教職員の思い

5月に入り、令和6年度がスタートしてから1ヶ月が過ぎました。

北校舎の各学年のフロアには、学年スローガンを掲示しています。学級集団が1つにまとまるとともに、学年としての成長を願い、学年教職員の思いが込められています。

第1学年は、

「真心 ~ 心ある言動を通して、一人一人が輝けるあたたかい学年に ~」です。

入学してから1ヶ月、明るく和やかに生活しています。部活動見学・体験では、精力的に各部をまわり、主体的に部活動を選択する姿がありました。6月の校外学習を通して、集団の和を築き、絆を深めてくれることを期待しています。

第2学年は、「響け Concerto! ~ 1人ひとりの輝きを合わせて ~」です。

新入生を迎え入れ、先輩としての自信を深めようとしています。運動会や宿泊学習を通して、1人ひとりの個性が輝き、学年集団として一段とさらに素敵なハーモニーを奏でてほしいと思います。

第3学年は、

「ONE TEAM ~認め合い、支え合い、高めあう仲間~」です。

3年目になりました。

一人一人の生徒に、最高学年としての自覚と責任、自信に満ちた表情があります。本校の「顔」として頼もしい姿を見せてくれています。運動会では、縦割り団で活動します。どんな活躍を見せてくれるか、今から楽しみです。

生徒総会

5月2日(木)生徒総会を新体育館で行いました。

総会は生徒会役員の自己紹介、生徒会役員の自己紹介、生徒会役員から今年度の活動方針、専門委員長から年間活動計画の話がありました。また、生徒会費について生徒会会計から昨年度の決算、そして今年度の予算案が掲示されました。

全会一致で承認が得られ、今年度の生徒会活動が本格的に始まります。

生徒会長より、生徒総会にて全校生徒に伝えられた内容です。

今年度の生徒会テーマは、「しんか~犬中らしく、あたらしく~」です。

これには、真価(本当の価値)を見極める力

進化

深化(理解を深める)

新価(新しい価値を生み出す)などの意味が込められています。

「犬中らしく、あたらしく」には、長い年月をかけてつくり上げてきた犬中の伝統を軸にこれからも犬中をより良いものへとしていこうという意味が込められています。

犬中生全員で、スローガンに基づいて素晴らしい学校へと共にしんかさせていきましょう。

熱心な意見を集中してうけとめる姿は、今年度の活動に大きく期待をもてました。