学校生活の様子・ブログ

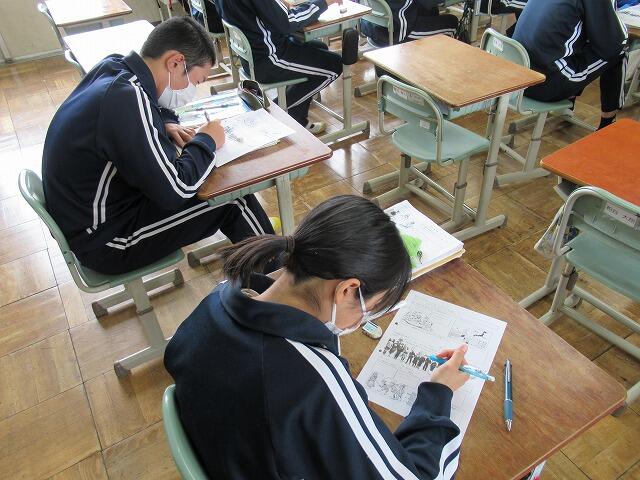

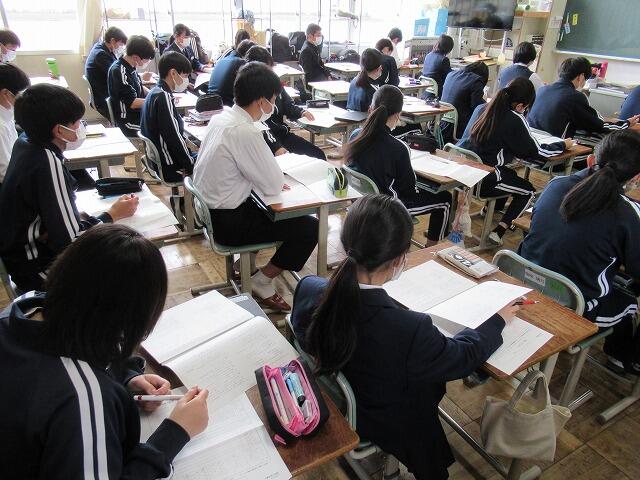

教室風景から見えてくるもの…!

「 未来への準備! 『強み』を知り、『強み』を生かそう‼

成長、感謝! そしてネクストステージへ‼ 」を3学期のテーマに掲げて教育活動を進めています。

各学年の教室では、1年間の学びの締めくくりが丁寧に行われていました。

教育効果を表す言葉に、啐啄同時(そったくどうじ)というものがあります。

「啐」とは、卵からヒナ鳥がかえるとき、内側からヒナ鳥が殻をコツコツとつつくことを指し、また「啄」とは親鳥が外側から卵の殻をコツコツとつつくことを指しています。

この両者の行動が一致したとき、卵の殻が割れて新しい生命が誕生します。野鳥は巣立ちの時も「啐啄同時」であるそうです。

学年末を迎え、子供たちは「よくなりたい、成長したい」と思っています。だからこそ、子供たちの「変わりたい、伸びたい」という気持ちを大切にするとともに、保護者や教職員がその気持ちを読み取れるかどうかが大切なのだと思います。

子供たちがその気持ちをちょっとでも出した瞬間が「啐啄」のタイミングであると言えます。この気持ちが表れている今は「啐啄」の絶好の時であると感じました。

巣立ちゆく皆さんに想いを込めて…!

巣立ちゆく皆さんに想いを込めて…!

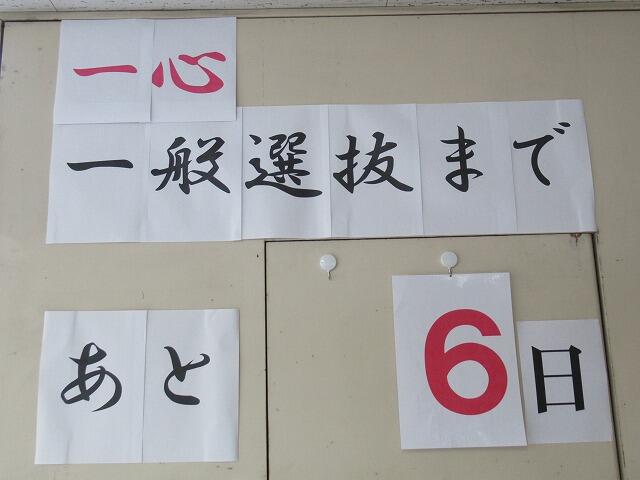

卒業証書授与式まで1週間となりました。

卒業証書には大切なものが詰まっています。

「中学校を卒業したことを証する」立派に義務教育の課程を修了したことを表したものです。

一人一人の氏名が記されています。中学校の3年間で、何度名前を呼ばれたことでしょう。担任にとって、中学校生活での最後の呼名です。

生年月日が書かれています。どれだけの人が、誕生を心待ちにし、喜び合ったことでしょう。

人生100年時代のわずか15年ですが、15年分の成長過程が詰まった大切な証書です。

「人との関わり合いを大切にし、明るく、温かな雰囲気の醸成に努める。」という文言を学校経営の基本方針に掲げています。

卒業を前に、成長や感謝を伝えるメッセージが昇降口付近に掲示されました。

在校生、教職員から卒業生に向けたはなむけの言葉が掲示されています。

目まぐるしく変化する世の中を歩んでいく時、最も頼りになるコンパスは自分の心かもしれません。

「自分は何を大切にし、どのように生きていくのか」その芯さえしっかりと持っていれば、不確実な中もわりと楽しく自信を持って歩けます。

(下野新聞 御手洗 瑞子氏の言葉より抜粋)

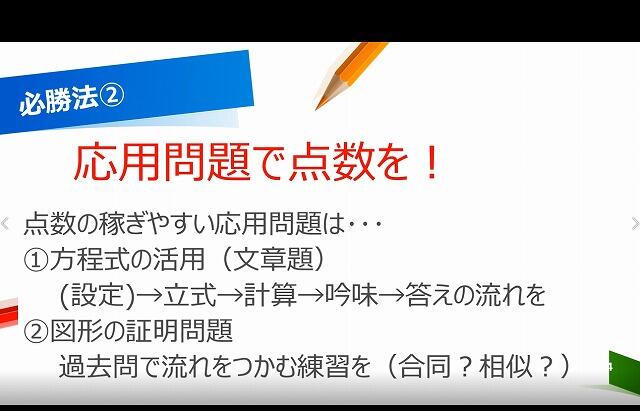

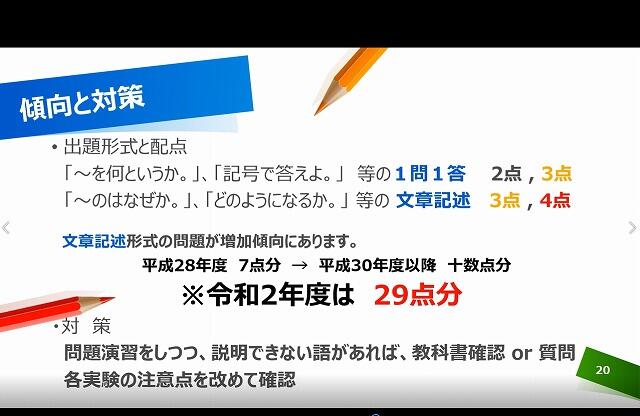

学習委員会が啓発動画を制作しました!

生徒会の常時活動が活発に行われています。

学習委員会は、ディスクジョッキー風の「study radio」に続き、自発学習の啓発動画を制作しました。

「全校生徒を対象とし、自発学習のモチベーションを高める」という目的です。

3月3日(金)、給食の時間「金曜ロードショー」が放映されました。

学校評価において、「家庭学習の習慣」「規則正しい生活」の2点は、本校の課題であることがはっきりとしました。

このような取組は、課題解決に向けての意識付けとなるように感じました。

子供たちは、生徒会活動を活性化させ、学校生活を自らの手でよりよいものにしています。そして、「学校を自分たちが変えていく」過程を楽しんでいます。

コロナ禍で、給食の時間は前向き、黙食を継続していますが、趣向を凝らした校内放送や委員会制作の動画視聴など楽しいひと時となっていました。

「リレーで伝える本校の強み!」 ⑧

「リレーで伝える本校の強み!」第8弾は、現在の3年生が1年生、2年生の時に学年主任として関わってくださったF.T先生に思いを語ってもらいました。

■ 皆さんが、成人して社会で活躍する頃は、厳しい挑戦の時代を迎えていると予想されています。

生産年齢人口の減少、グロ-バル化の進展や絶え間ない技術革新等により、社会構造や雇用環境は大きく、また急速に変化し、予想が困難な時代となっていきます。

南犬飼中の校長室前にグランドデザインが掲示されています。この掲示物は、皆さんが、困難な時代を迎える上で、将来社会に出ても、よりよく生きていくための地図です。

この地図を頼りに、3年間、皆さん、皆さんの保護者、先生方が、「幸せな時間だな」と思える時間づくりをしてきました。

南犬飼中の強みは、そんな困難な時代を、各学期のテーマを設けて、意図的に解決手段を工夫し、想いをカタチにできるのかを考え、授業、生徒会活動、部活動の時間が流れているところです。

将来社会に出て、正解が分からない問題に直面した時、きっと、南犬飼中で工夫しながら過ごした時間、みんなが幸せになるためにはどうしたらいいのかを考えた時間こそ、道を切り開いてくれるはずです。

どうしたらみんなが幸せになり、想いをカタチにできるのか考え、試行錯誤した幸せな時間こそが、南犬飼中学校の最大の強みだと考えます。

3年生が入学してきた1学期は、以下の「心のスイッチ」を学期のテーマに掲げました。

■心のスイッチ 東井 義雄

人間の目は、不思議な目、

見ようとしなかったら、見ていても見えない。

人間の耳は、不思議な耳、

聞こうという心がなかったら、聞いていても聞こえない。

本当にそうだ、と、腹の底まで聞く人もいる。

同じように学校に来ていても、ちっとも伸びない人がいる。

毎日ぐんぐん伸びていく人もいる。

今までみんなから、つまらない子だと思われていた子でも、

心にスイッチが入ると、急にすばらしい子になる。

心のスイッチが、人間をつまらなくもし、すばらしくもしていくんだ。

電灯のスイッチが、家の中を明るくもし、暗くもするように。

中学校の3年間はとても短く、あっという間に過ぎてしまいます。しかし、その時間はとても内容の濃いものです。きっと、「心のスイッチ」がONになるからだと思います。

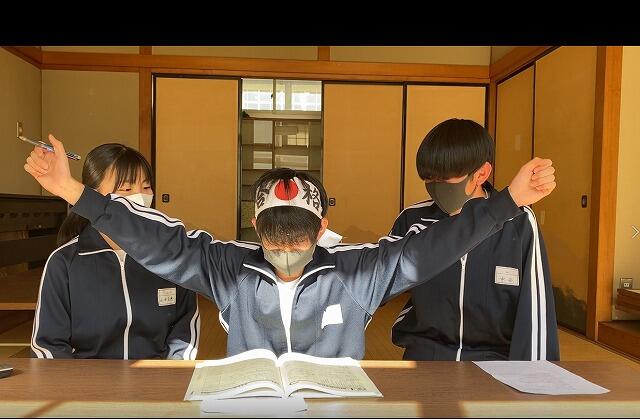

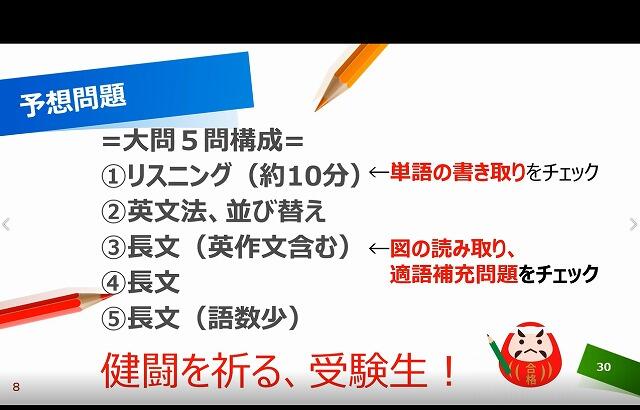

3年生受験応援プロジェクト

2月22日(水)、1・2年生は、Long 昼休み企画「3年生から1・2年生に向けた受験体験談」の動画を視聴しました。

受験に対する心構えや学習に対する向き合い方を改めて考える貴重な機会となりました。

そのお礼として、受験に臨む3年生に対し、応援メッセージを書き、1階廊下に掲示して見ていただきました。メッセージは学年縦割りで掲示してあります。

3年生は、足を止めてメッセージに目を向けています。

今年度、Long昼休みなどを活用し、学年縦割りの活動を意図的に取り入れています。そのため、学年間の繋がりがはっきりと見えてきました。

子供たちは、遊びを通して社会性を身に付けていきます。外遊びをする姿は、かつてより減少しました。そのため、「子供たちの周りから『サンマ』がいなくなった」と言われています。

「サンマ」とは、共に遊ぶ仲間、一緒に過ごす時間、豊かな発想やイメージを描く空間で、3つの「間」のことを指しています。

Long昼休みは、子供たちが失いかけている3つの間を補う時間でもあるように感じます。