学校生活の様子・ブログ

先生たちも学んでいます

壬生町では令和2年度から全児童生徒にタブレットが配布され、ICTの効果的な活用について研修を重ねてきました。これは「2040教育の未来」礒津政明著や「2040年未来予想」成毛眞著で書かれている時代を生きていく子どもたちに身に付けさせたい力があるから。子どもたちの未来が幸せなものであってほしいと思うからです。

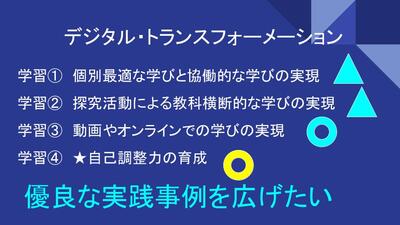

本年度、本校と壬生東小が文部科学省のリーディングDX事業に関して指定校となっています。子どもたちが学び方の本質を身に付けられるよう、教育活動全体を通してICTを有効に活用しながら、特に「主体的に学びに向かう力」・「情報活用能力」を育成していきます。先生方も子どもたちと同じように研修を通して、教職員としての資質向上を目指しています。

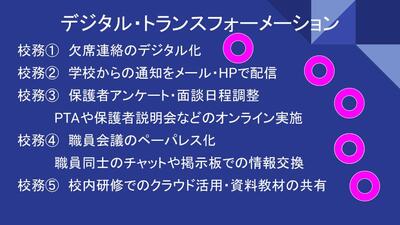

一昨年度から欠席連絡FORMの実施など、すでにDXは始まっていました。

本年度、デジタル教科書・デジタルドリル等が試験的に導入され、より個別最適な学び・協働的な学びを深化させていきたいと考えています。

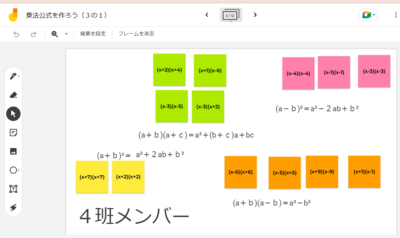

子どもたちは順応性が高く、様々なアイテムを使いこなしていきます。その分、授業の中で思考する時間を大切にすることができるようになっています。教科での学びを結び付けながら、自分自身が興味関心の高いことへの探究的な学びにつなげていってほしいと願っています。

初めて使うアイテムも、この通り自由に使いこなして表現できる子どもたちの可能性のの高さに驚愕です!!これからが本当に楽しみになりました!!

二者面談

4月20日(木)から二者面談が始まりました。

例年は希望制の家庭訪問を行っていましたが、昨年度の学校評価アンケートにおいて「担任の先生とお会いしてお話したかった」とのご意見がありました。

そこで、今年度は年度初めに二者面談を計画しました。

教職員と保護者の皆様が手を取り合い、生徒が安心して学校生活を送れるよう協力し合っていければと考えています。

チーム南犬飼としてご協力よろしくお願いします。

Long昼休み

第1回Long昼休みが行われました。

今年度も月1回、全校生徒が思いきり楽しむ時間「Long昼休み」がスタートしました。

第1回目は「猛獣狩りに行こう!」です。

小学生の時には、他学年と縦割り班を作り、業間や昼休みに遊ぶ機会があったことでしょう。

中学生が他学年と交流を深め、一緒に思いきり遊ぶ時間があっても良いのだと思います。

中庭にたくさんの生徒が集まり、にぎやかで楽しい時間が作られました。

最後に、生徒会長から参加してくれたことへの感謝と今後のLong昼休みについての話がありました。

本校のビジョン「夢や希望を持てる教育活動を通して、生徒や保護者、地域の皆様、教職員の幸せな時間づくりを応援します。」を大切に、教育活動を進めて参ります。

任命朝会

4月19日(水)任命朝会(オンライン)を行いました。

生徒会役員、専門委員長、学級委員の任命です。

今年度の、南犬飼中を盛り上げるべく頑張ってほしいと思います。

これからの生徒会活動をよろしくお願いします。

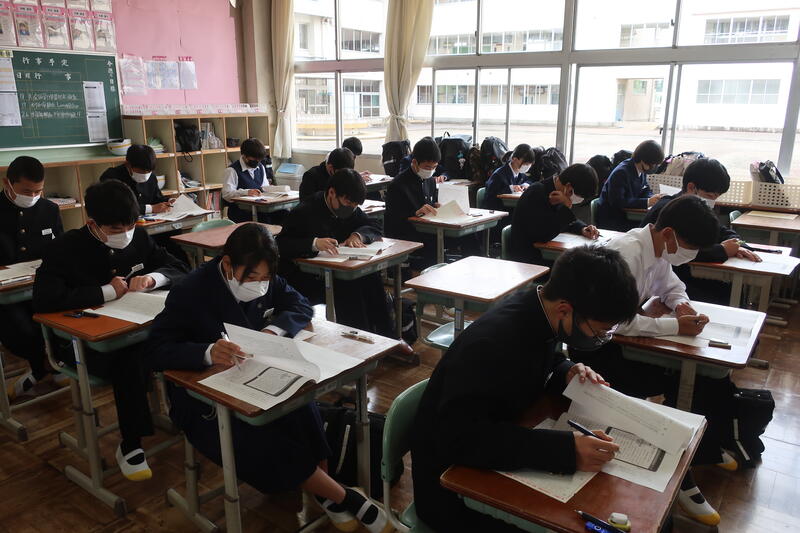

全国学力・学習状況調査&とちぎっ子学習状況調査

4月18日(火)3年生が全国学力・学習状況調査を、2年生がとちぎっ子学習状況調査を実施しました。

全国学力・学習状況調査の目的は以下の3つです。(文部科学省HPより)

①義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育施策の成果と課題を検討し、その改善を図る。

②学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てる。

③教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立する。

とちぎっ子学習状況調査も同様な目的を持ち、本県の学習状況の把握と学力向上に生かしていくものです。

本日、3年生は国語・数学・英語の3教科と質問紙を、2年生は国語・社会・数学・理科・英語の5教科と質問紙を実施しました。

また、全国学力・学習状況調査では今年度から英語において「話すこと」の調査が実施されます。この調査は5月15日に実施が予定されており、ICT端末を活用して行われます。

専門委員会&中央委員会

生徒会活動の中核は「専門委員会」です。

専門委員会の活動が活発になると、学校全体が力強く前進していきます。

本校は以下の11の専門委員会と生徒会役員・代議員(各学級の代表者)・専門委員長からなる中央委員会があります。

①福祉 ②生活 ③交通 ④美化 ⑤緑化 ⑥学習 ⑦図書 ⑧保健 ⑨視聴覚 ⑩給食 ⑪資源

第1回目の専門委員会があり、各委員会で組織づくり、年間活動計画の検討を行いました。

中央委員会では、生徒会の最高組織として、中央委員としての責任について生徒会長から話があり、その姿に頼もしさを感じました。

また、各委員長から、委員長になった想いが以下のように語られました。

①福祉委員長

・募金活動を活性化し、困っている人を助けられる学校にしたい。

②生活委員長

・あいさつがもっと溢れる学校づくりを目指し、素敵な学校を作りたい。

③交通委員長

・事故ゼロを目指して活動したい。並進のない犬中文化を作りたい。

④美化委員長

・みんなが気持ちよく生活できる、きれいな学校を作りたい。

⑤緑化委員長

・花などをもっと増やして、明るい学校を作りたい。

⑥学習委員長

・学習することで、よいことがあることをもっと知ってもらいたい。

⑦図書委員長

・犬中生のみんなにもっと本に親しんでもらいたい。

⑧保健委員長

・みんなが安心・安全に、そして健康に生活できるように活動していきたい。

⑨視聴覚委員長

・楽しい給食の時間になるよう放送を活性化させたい。学校行事を盛り上げたい。

⑩給食委員長

・学校全体の残食を減らしたい。

⑪資源委員長

・今年度こそペットボトル回収3万本を達成し、後輩に何か残したい。

どの委員長も自分の想いをいきいきと語る姿が輝いていました。そして「想いをカタチに」をスローガンとして活動してきた生徒会の力が大きくなっていることが分かります。今年度の生徒会活動が楽しみです!

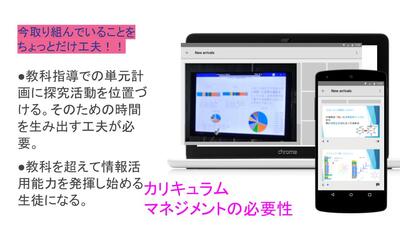

PTA新旧本部役員会

4月14日(金)PTA新旧本部役員の方にお集まりいただきました。教頭から「これからの時代を生き抜くために子どもたちに身につけてほしい力」、「そのために変化している学校教育の在り方」について情報を共有し、保護者の皆様にも『今、取り組んでいることをちょっとだけ工夫して・・・』PTA活動を活性化できたらとお願いしました。

26日(水)に予定されているPTA総会の資料と承認について確認し、旧PTA役員の方々へ新PTA会長様から感謝状をお渡ししました。コロナ禍でありながらも奉仕作業や運動会実施への協力、PTA広報誌の作成等、大変お世話になりました。

旧役員の皆様、本当にありがとうございました。今後とも南犬飼中を温かく見守ってくださいますようお願いいたします。

新役員の皆様、子どもたちの幸せな時間づくりにお力添えください。どうぞよろしくお願いいたします。

ハッピーボックスのお知らせ

令和5年度スタートからの一週間を振り返った生徒へのメッセージを「ハッピーボックス」に投稿しました。多様な価値観に触れ、自分自身と向き合い、より多くの仲間と体験を共にし、成長していく子どもたちの大きな羽ばたきに期待しています。

避難訓練を行いました!

4月14日(金)6校時に避難訓練を行いました。

スローガンは「押さない かけない しゃべらない もどらない!」です。

今回は年度初めの避難訓練なので、目的は2つです。

①避難経路の確認

②静かに真剣に避難する態度の育成です。

まず初めに地震を想定し、机の下に隠れました。

放送の指示を静かに聞き、「避難してください!」の合図で外に避難しました。

どの学年も一生懸命に取り組む姿が立派でした。

避難後、教頭先生から話がありました。

「自分の命を自分で守ることが大事です!」という言葉が印象的でした。

その後、避難訓練の担当者からも東日本大震災の時の話をし、生徒の皆さんの意識を高めました。さらに消火器の使い方についての説明もありました。

いつ、どんな災害があるかが分からないことが恐いところです。だからこそ、念には念を入れて訓練を積み、いざという時に動けるよう準備しておきましょう。

1年生も少しずつ中学校に慣れてきました!

新年度が始まり、1週間が経ちました。

1年生にとっては新しい環境での1週間であり、緊張した日々だったことでしょう。

何事も初めてのことで、分からないことも多くありましたが、この1週間で徐々に中学校に慣れてきました。

様々なオリエンテーションでは生徒は南犬飼中での生活について、真剣に話を聞いていました。また、学級委員や学級組織、専門委員会などを決めました。1年生も中学生としての自覚を持ち、元気で明るい挨拶や整理整頓を心掛けています。