学校生活の様子・ブログ

子どもたちの姿を誇れる学校でありたい!

表題は、生徒会誌「向い原」の巻頭言のタイトルに用いたものです。内容は以下のとおりです。(抜粋)

生徒会は、「心 ~想いをカタチに~」のスローガンを掲げ、見えないものを行為として表出する働きかけを重ねています。子どもたちが、学校を良くするための働きかけをする度に、小さな感動が生まれているように感じます。そして、そこには、考えを聴く姿、思いを自分の言葉で伝える姿があります。

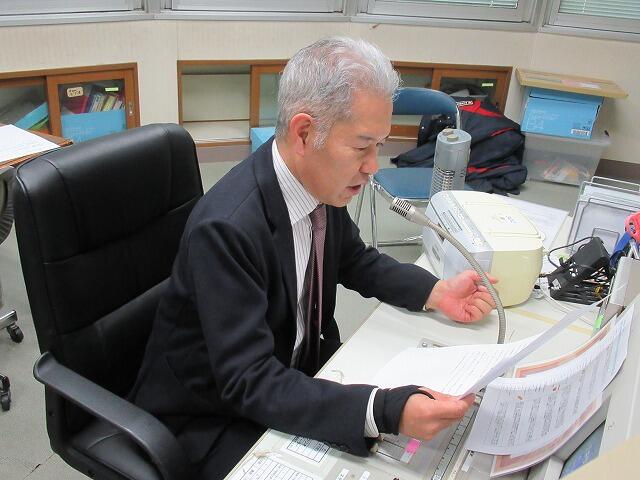

学校訪問の機会に、この2年間の子どもたちの取組や結果として得られた自治的、主体的な態度をご説明し、成果として認めていただいたものです。

■子どもたちが素直で明るく、安心感が漂う雰囲気であること

子ども同士の関係、子どもと教師の関係が良好で、互いを信頼している様子が伝わってきます。身体を話し手に向けて聴くため、聴いてもらえることを実感できるのだと思います。そのため、存在や発言を認めてくれる雰囲気が漂うのです。マスク越しではありますが、笑顔にあふれ、仲間の声を肯定的に聴いている姿が多く見られました。

■自治的、主体的な生徒会活動が展開されていること

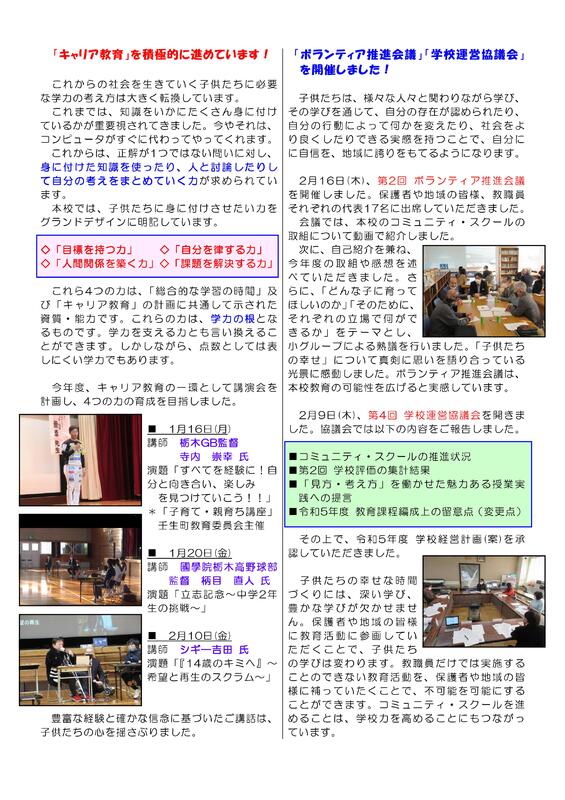

生活の心得を時間をかけて話し合ったこと、きまりを自分たちが変えた経験をしたことで、当事者意識を高めました。今年度、次々に繰り広げられている生徒会の「しかけ」のうち、Long昼休み「イヌリーグ」を参観していただきました。生徒会役員の用いる言葉に驚いていました。教室で学級担任と共に、楽しくクイズに答えている子どもたちの様子も印象的でした。「こんなに生き生きと学校生活を送る子どもたちを初めて見ました。」という参観者の感想がすべてを物語っていました。

■組織としての一体感が醸成されていること

学校行事を重ね、学級や学年集団がまとまりました。学年主任を中心とした学年の一体感です。学校行事の後、保護者から子どもたちへのメッセージを共有することは、子どもたちを後押しする力になりました。生徒会が、異学年交流を自ら意識していることも一体感を醸し出す要因となっています。教職員が、学校経営方針を理解し、ベクトルを揃えて実践していることも挙げられます。

ゆっくりと、子どもたちが芽を出し始めました。どのような大輪の花を咲かせてくれるのか待ち遠しい今日この頃です。子どもたちの姿を誇れる学校であることを心から嬉しく思います。

176名が本校を巣立ちました!

鎌田 實氏の「1%の力」という本があります。

重病を患いながら、それでもほんの少しの力を誰かのために費やしている人々の生き方を紹介した本です。以下の文言は、この本の帯に書かれているものです。

自分、自分、自分の時代。

今こそ、誰かのための「1%の力」が必要だ。

「1%なら」心も体も動き出す。

「1%ずつ」事態は好転する。

「1%だけ」視点を変えてみると、見えないものが見えてくる。

「あと1%」を積み重ねると、「101%」の結果にたどりつく。

みんなが、「1%」生き方を変えるだけで、個人も社会も幸福になる。

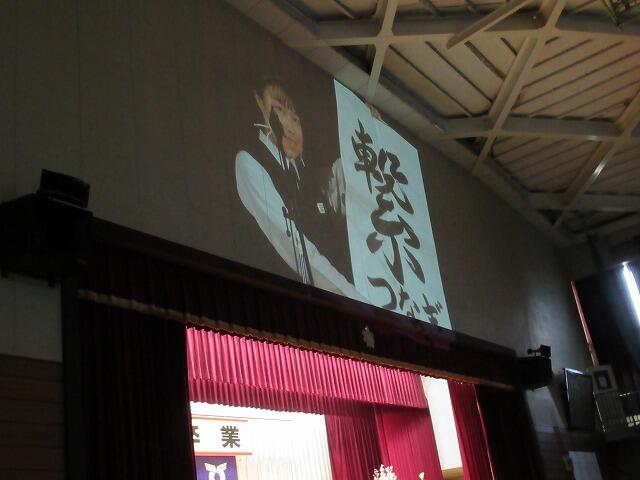

3月10日(金)、卒業証書授与式を挙行しました。

2年生は式場で、1年生は教室でオンラインで式典に参列しました。国歌、校歌の斉唱や卒業生合唱を行った点は、昨年度までとは異なります。

卒業式に臨む子供たちの姿、それを支える教職員の細やかな心配り、そして卒業生の3年間の活躍のシーン…卒業証書を手渡しながら、まさに走馬燈のように去来しました。

「子供たちの力って本当にすごいな」と実感しています。生徒会活動を中心に、次から次へと「想いをカタチに」してきました。一人一人の子供の力が集約している学校には、大きな力が宿るのだと心から思うことができました。

鎌田氏は、看護師を目指す人たちに深い接し方をしています。

100点は、僕の想定とは全く違う答案ができた時、出題した僕自身が嬉しくなってしまうような答案を見た時。それは、僕自身が学べるというということを意味しています。

いつも満点をとってきた子にとって99点はショックです。優等生であるだけでは生きていけないことと、病気を持っている人間を相手にする僕たちは、その人間が実は、複雑怪奇なんだということに気づいてもらいたいのです。優等生の思い込みだけでは、いびつな人間の看護は簡単にはできない。どんな人間も見捨てないことが大事なのです。

できない子たちに99点を与えた時、これは未来へのステップアップ。夢を与え、背中を押してあげるための99点です。

優等生につけた99点は、もっと大事なことがあるぞということに気づかせるための1点減点なのです。

感動を生み出すのは、子供たちの姿です。その子供たちを支えるのは、保護者や地域の皆様、教職員です。誰もが、最高の卒業式を演出しようとする気持ちが凝縮されていました。

本日の卒業証書授与式は「1%の力」を大事に駆使していました。もちろん、子供たちのために…。

同窓会入会式を行いました!

令和5年1月、新たな役員が承認され、新役員体制の下で本校同窓会が再スタートを切りました。

3月9日(木)、第76期同窓会入会式を行いました。

今期の同窓生を含め14,107名となりました。

「歴史と伝統ある本校の同窓会に入会します。これから私たちの進むべき道は違いますが、南犬飼中同窓会の名を汚さぬよう頑張っていきたいと思います。」と代表生徒が入会のあいさつを述べました。

■建学の精神「向い原魂」 (□物事をまじめに根気よく続けよ

□自発的実践活動を続けよ) は本校の精神的な支柱です。この精神を受け継ぎ、胸を張ってそれぞれの人生を歩んでほしいと思います。

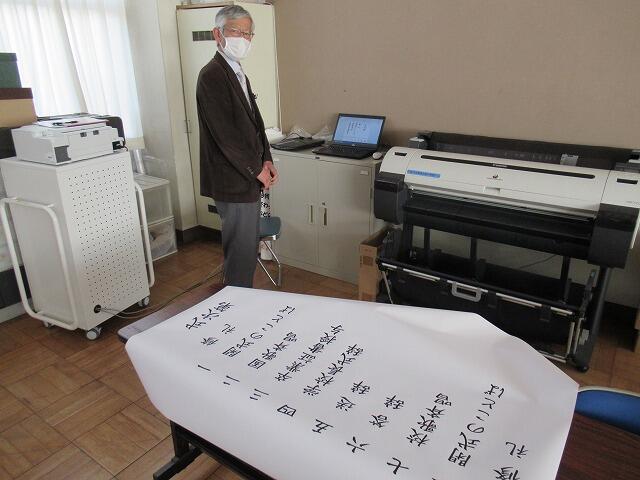

中学校区あいさつ運動の振り返りをしました!

2月27日(月)~3月2日(金)までの1週間、あいさつ強化週間として出身小学校であいさつ運動を実施させていただきました。

子供たちにとって初めての取組ではありましたが、「やってよかった!」という手応えを得た感想が多く寄せられました。

生徒指導主事は、実施後の振り返りを新聞紙2枚分のA0判にまとめました。

廊下に掲示するとともに、協力していただいた小学校にも届けました。

あいさつという何気ないことですが、小学生や小学校の先生方の協力を得て、一緒に取り組めたことが子供たちの自信につながりました。

あいさつで元気をいただいたこと、協力していただいたことに感謝すること、つながっていること、輪が広がっていることなどの気付きが多くありました。

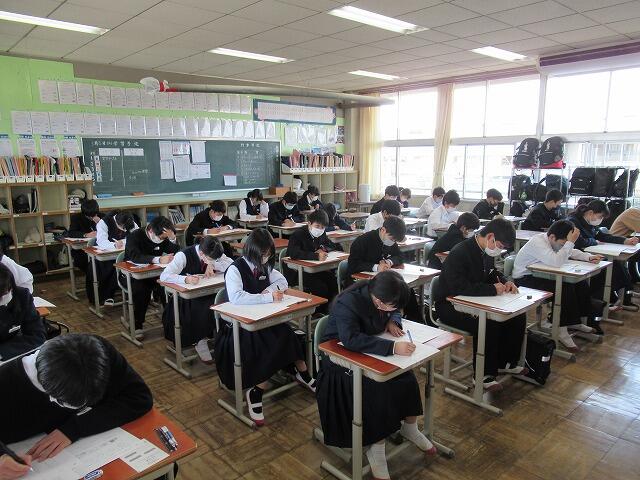

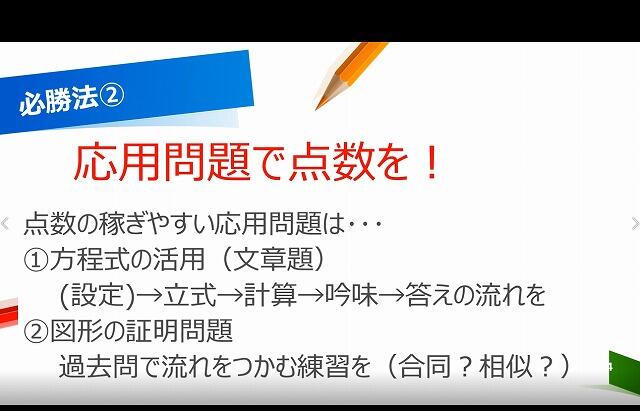

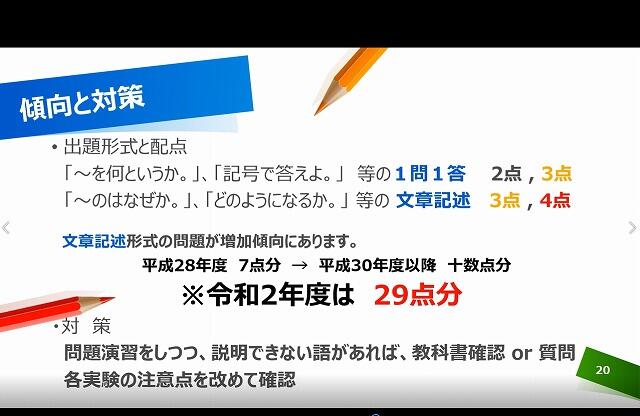

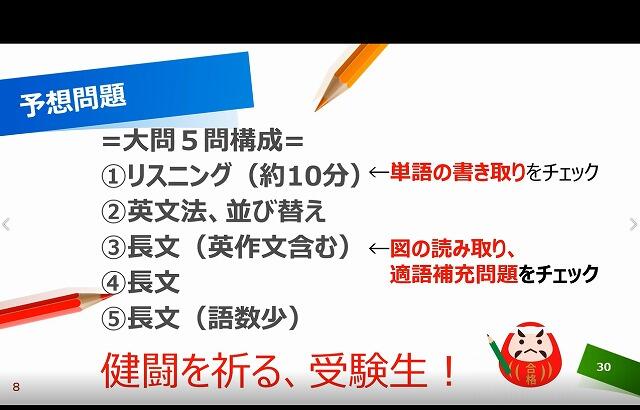

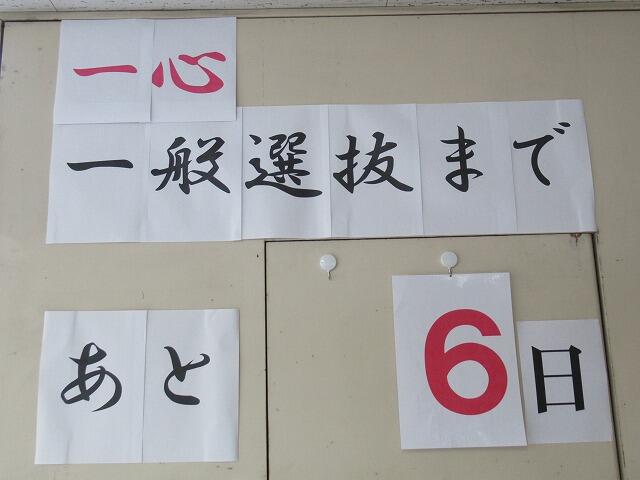

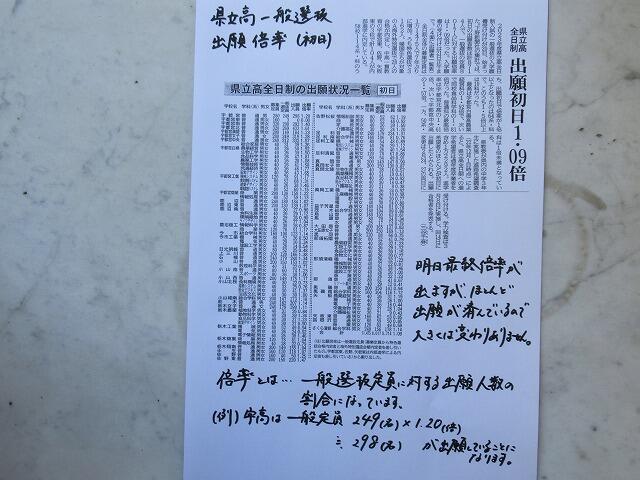

県立高校一般選抜、1・2年生は実力テストに挑みました!

栃木県立高等学校の全日制課程は、一般選抜における学力検査(一部学校では面接及び実技検査)を残すだけになりました。

出願倍率は平均1.09倍(前年度比0.04ポイント減)でした。

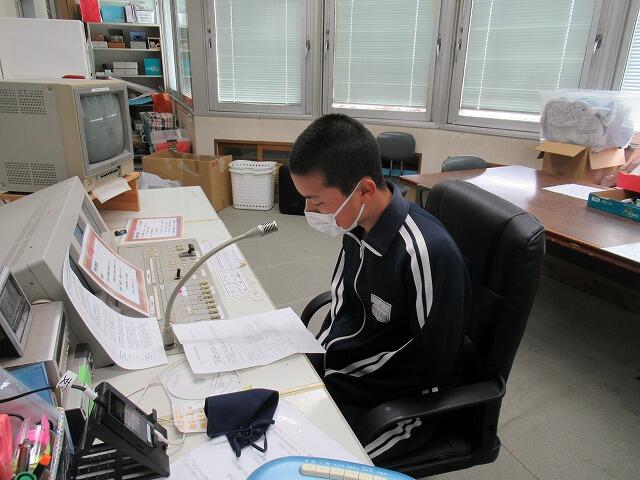

3月8日(水)、3年生は、19校15学科の学力検査に挑みました。

学力検査の日程に合わせ、1年生は初めての、2年生は今年度2度目の実力テストに臨みました。

3年生から後輩に向けた受験体験動画、学習委員会の啓発動画、各学級での学習に対する取り組み方の学習などにより、一人一人の意識は高まりつつあります。

コロナ禍の3年間でしたが、本校は、子供たちの学びを止めない取組を続けてきました。コロナに限らず、普段からいろいろな取組を行ったり、模索したりして準備体制はできていました。

子供たちの行動を変えることや状況を変えることで、意識が変わることを信じて続けてきた本校としての教育活動です。

だから、最後の最後まで自信をもって臨んでください!

在校生が心を込めて式場準備をしてくれました!

卒業式までのカウントダウンが5日を切りました。

「温かな雰囲気の中で卒業式を挙行してあげたい」という思いが子供たちにも教職員にも感じられます。今年度、在校生を代表し、2年生は式場で卒業生の勇姿を見届けてもらいます。1年後の自分たちの姿を目の当たりにすることにもつながります。

3月6日(月)、1年生と2年生及び教職員は、校舎内の清掃や式場の整備を行ってくれました。

隅々まで清掃を行き届かせる姿、写真を見ながら式場の準備を入念に行う姿、式次第を新調している姿、担任の読み上げるすべての学級の名簿を心を込めて作ってくれている姿などが見られました。

見える仕事は全員で行う! 見えない仕事は進んで行う!

チーム南犬飼の心意気を見たような気がしました。ありがとうございました。

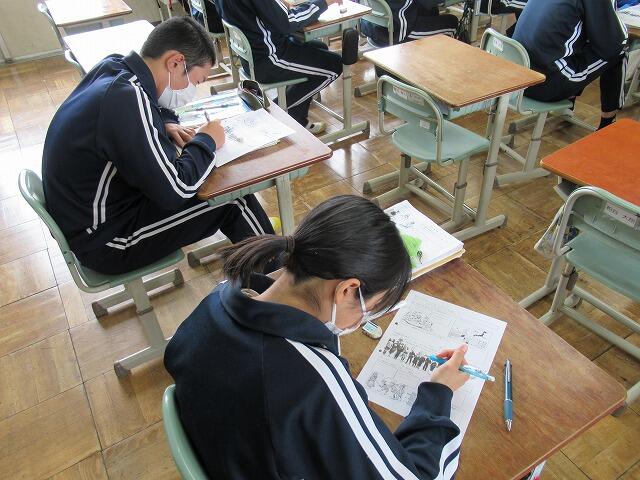

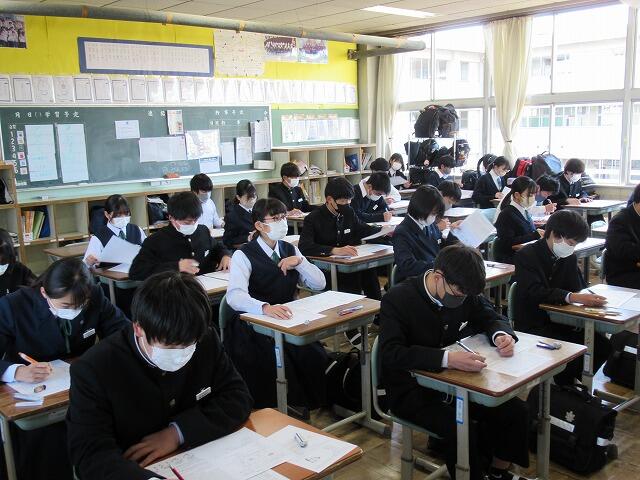

教室風景から見えてくるもの…!

「 未来への準備! 『強み』を知り、『強み』を生かそう‼

成長、感謝! そしてネクストステージへ‼ 」を3学期のテーマに掲げて教育活動を進めています。

各学年の教室では、1年間の学びの締めくくりが丁寧に行われていました。

教育効果を表す言葉に、啐啄同時(そったくどうじ)というものがあります。

「啐」とは、卵からヒナ鳥がかえるとき、内側からヒナ鳥が殻をコツコツとつつくことを指し、また「啄」とは親鳥が外側から卵の殻をコツコツとつつくことを指しています。

この両者の行動が一致したとき、卵の殻が割れて新しい生命が誕生します。野鳥は巣立ちの時も「啐啄同時」であるそうです。

学年末を迎え、子供たちは「よくなりたい、成長したい」と思っています。だからこそ、子供たちの「変わりたい、伸びたい」という気持ちを大切にするとともに、保護者や教職員がその気持ちを読み取れるかどうかが大切なのだと思います。

子供たちがその気持ちをちょっとでも出した瞬間が「啐啄」のタイミングであると言えます。この気持ちが表れている今は「啐啄」の絶好の時であると感じました。

巣立ちゆく皆さんに想いを込めて…!

巣立ちゆく皆さんに想いを込めて…!

卒業証書授与式まで1週間となりました。

卒業証書には大切なものが詰まっています。

「中学校を卒業したことを証する」立派に義務教育の課程を修了したことを表したものです。

一人一人の氏名が記されています。中学校の3年間で、何度名前を呼ばれたことでしょう。担任にとって、中学校生活での最後の呼名です。

生年月日が書かれています。どれだけの人が、誕生を心待ちにし、喜び合ったことでしょう。

人生100年時代のわずか15年ですが、15年分の成長過程が詰まった大切な証書です。

「人との関わり合いを大切にし、明るく、温かな雰囲気の醸成に努める。」という文言を学校経営の基本方針に掲げています。

卒業を前に、成長や感謝を伝えるメッセージが昇降口付近に掲示されました。

在校生、教職員から卒業生に向けたはなむけの言葉が掲示されています。

目まぐるしく変化する世の中を歩んでいく時、最も頼りになるコンパスは自分の心かもしれません。

「自分は何を大切にし、どのように生きていくのか」その芯さえしっかりと持っていれば、不確実な中もわりと楽しく自信を持って歩けます。

(下野新聞 御手洗 瑞子氏の言葉より抜粋)

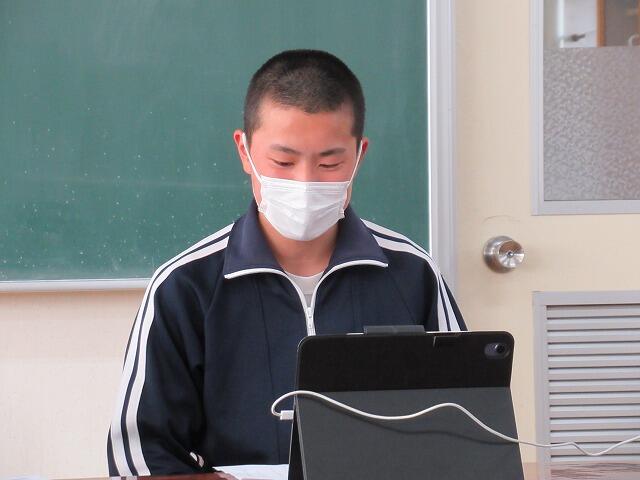

学習委員会が啓発動画を制作しました!

生徒会の常時活動が活発に行われています。

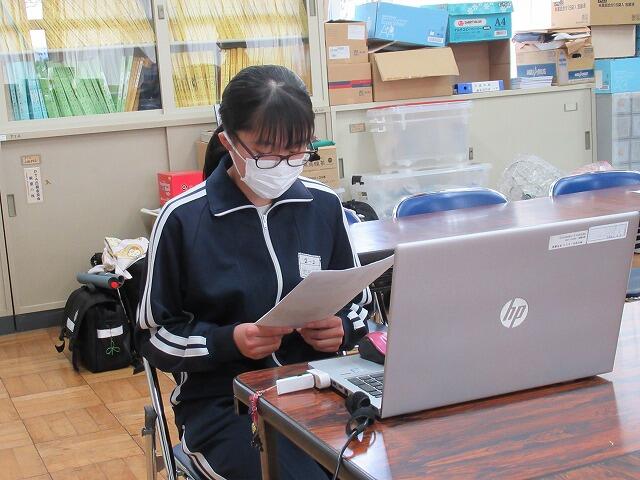

学習委員会は、ディスクジョッキー風の「study radio」に続き、自発学習の啓発動画を制作しました。

「全校生徒を対象とし、自発学習のモチベーションを高める」という目的です。

3月3日(金)、給食の時間「金曜ロードショー」が放映されました。

学校評価において、「家庭学習の習慣」「規則正しい生活」の2点は、本校の課題であることがはっきりとしました。

このような取組は、課題解決に向けての意識付けとなるように感じました。

子供たちは、生徒会活動を活性化させ、学校生活を自らの手でよりよいものにしています。そして、「学校を自分たちが変えていく」過程を楽しんでいます。

コロナ禍で、給食の時間は前向き、黙食を継続していますが、趣向を凝らした校内放送や委員会制作の動画視聴など楽しいひと時となっていました。

「リレーで伝える本校の強み!」 ⑧

「リレーで伝える本校の強み!」第8弾は、現在の3年生が1年生、2年生の時に学年主任として関わってくださったF.T先生に思いを語ってもらいました。

■ 皆さんが、成人して社会で活躍する頃は、厳しい挑戦の時代を迎えていると予想されています。

生産年齢人口の減少、グロ-バル化の進展や絶え間ない技術革新等により、社会構造や雇用環境は大きく、また急速に変化し、予想が困難な時代となっていきます。

南犬飼中の校長室前にグランドデザインが掲示されています。この掲示物は、皆さんが、困難な時代を迎える上で、将来社会に出ても、よりよく生きていくための地図です。

この地図を頼りに、3年間、皆さん、皆さんの保護者、先生方が、「幸せな時間だな」と思える時間づくりをしてきました。

南犬飼中の強みは、そんな困難な時代を、各学期のテーマを設けて、意図的に解決手段を工夫し、想いをカタチにできるのかを考え、授業、生徒会活動、部活動の時間が流れているところです。

将来社会に出て、正解が分からない問題に直面した時、きっと、南犬飼中で工夫しながら過ごした時間、みんなが幸せになるためにはどうしたらいいのかを考えた時間こそ、道を切り開いてくれるはずです。

どうしたらみんなが幸せになり、想いをカタチにできるのか考え、試行錯誤した幸せな時間こそが、南犬飼中学校の最大の強みだと考えます。

3年生が入学してきた1学期は、以下の「心のスイッチ」を学期のテーマに掲げました。

■心のスイッチ 東井 義雄

人間の目は、不思議な目、

見ようとしなかったら、見ていても見えない。

人間の耳は、不思議な耳、

聞こうという心がなかったら、聞いていても聞こえない。

本当にそうだ、と、腹の底まで聞く人もいる。

同じように学校に来ていても、ちっとも伸びない人がいる。

毎日ぐんぐん伸びていく人もいる。

今までみんなから、つまらない子だと思われていた子でも、

心にスイッチが入ると、急にすばらしい子になる。

心のスイッチが、人間をつまらなくもし、すばらしくもしていくんだ。

電灯のスイッチが、家の中を明るくもし、暗くもするように。

中学校の3年間はとても短く、あっという間に過ぎてしまいます。しかし、その時間はとても内容の濃いものです。きっと、「心のスイッチ」がONになるからだと思います。

3年生受験応援プロジェクト

2月22日(水)、1・2年生は、Long 昼休み企画「3年生から1・2年生に向けた受験体験談」の動画を視聴しました。

受験に対する心構えや学習に対する向き合い方を改めて考える貴重な機会となりました。

そのお礼として、受験に臨む3年生に対し、応援メッセージを書き、1階廊下に掲示して見ていただきました。メッセージは学年縦割りで掲示してあります。

3年生は、足を止めてメッセージに目を向けています。

今年度、Long昼休みなどを活用し、学年縦割りの活動を意図的に取り入れています。そのため、学年間の繋がりがはっきりと見えてきました。

子供たちは、遊びを通して社会性を身に付けていきます。外遊びをする姿は、かつてより減少しました。そのため、「子供たちの周りから『サンマ』がいなくなった」と言われています。

「サンマ」とは、共に遊ぶ仲間、一緒に過ごす時間、豊かな発想やイメージを描く空間で、3つの「間」のことを指しています。

Long昼休みは、子供たちが失いかけている3つの間を補う時間でもあるように感じます。

あいさつ運動を展開しました!

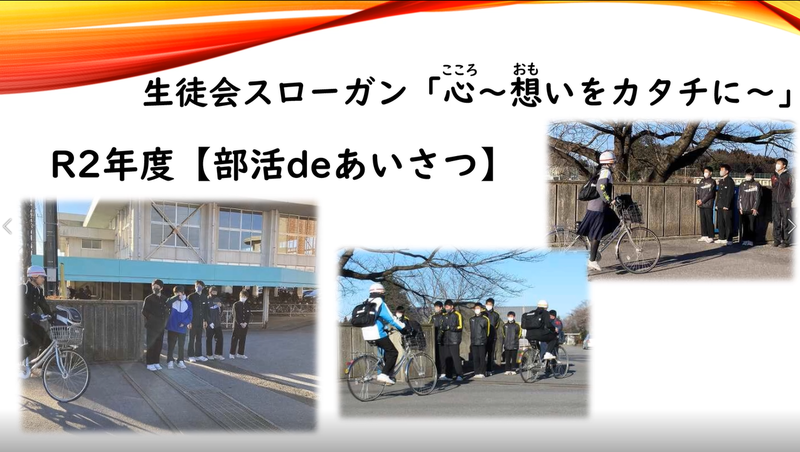

2月27日(月)から3月1日(水)までの3日間、「あいさつ運動」を展開しました。

1・2年生の有志が出身小学校に出向いて、また、校内でも同時展開であいさつ運動を繰り広げました。

小学生から元気をいただいたり、かつての担任の先生が顔を見せてくれたりするおかげで、あいさつに対する向き合い方が変わってきました。

■「中学生が来てあいさつ運動をしてくれることを6年生に話したところ、とても楽しみにしていました。」

■「小学生にとっても、中学生にとっても意味のある活動です。」

■「咋年担任した子どもたちが、立派に成長している様子を見ることができて朝から嬉しくなりました。」

■「こうした取組を続けていきたいですね。」

などの声を聞くことができました。

子供たちの企画力と行動力が、小学校と中学校を「つなぐ」役割を果たしているのだと思います。

あいさつを通して、

出身小学校と中学校とを「つなぐ」

小学生と中学生の想いを「つなぐ」

出身小学校の担任の先生と卒業生を「つなぐ」

小学校の先生と中学校の先生を「つなぐ」

小学生の元気なあいさつと笑顔がとても素敵でした。

小学校の先生方が温かく迎え入れてくださいました。

わずか30分足らずの時間ですが、さわやかな1日のスタートを切るきっかけとなりました。

小学生の皆さん、先生方、ご協力ありがとうございました。

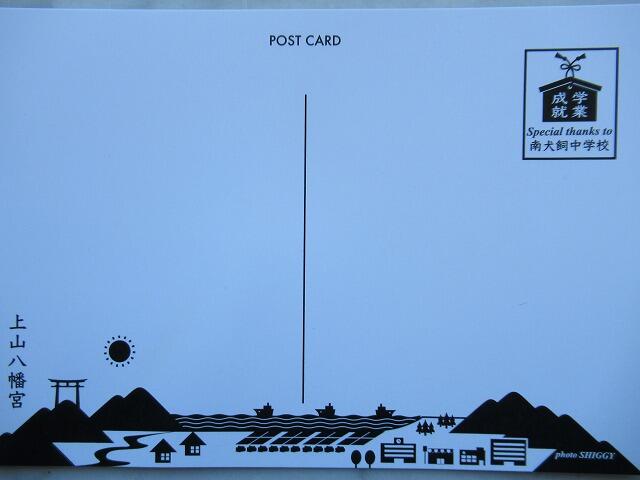

シギ―吉田様からメッセージとポストカードをいただきました!

先日、雪の中、全校生徒のために来校し、講話していただいたシギ―吉田様が、メッセージと全校生徒分のポストカードを送り届けてくださりました。

ポストカードは「学業成就」とも記され、受験に向けた激励のポストカードでもあります。

吉田様の生き方や考え方から、たくさんのことを学ぶことができました。

メッセージ文を紹介します。

南犬飼中学校の皆さんへ

こんにちは!

先日は、皆さんの大切な時間を僕の講話を聞くために使っていただきありがとうございました。事前に生徒会のみなさんとZOOMでお会いしていたので、本番では友だちの前で話すように、終始リラックスして話すことができました。楽しかったです!

講話の後に、質問をしてくれた方がいて、とても嬉しかったです。その勇気に感激しました。また、みなさんからの感想も全て読ませていただきました。もっともっといろいろと話しをしたかったです。また会いましょうね。

今回、心ばかりの御礼に、思い入れのある「向日葵のポストカード」を皆さんにお送りします。この写真は2011年8月に宮城県南三陸町で撮影しました。

南三陸町は、人口約17,000人の町で、東日本大震災の大津波により人口の3.7%にあたる831人が犠牲になりました。向日葵の後ろにある建物は、防災庁舎と呼ばれる建物で、町の職員30人がこの屋上に逃げましたが、助かったのは8人だけでした。

ニュースでこの悲劇を知っていたので、建物の前で車を降りて、手を合わせました。するとまるで家族のように肩を並べた向日葵が咲いているのに気づいたのです。僕は夢中でシャッターを切りました。

あまり運命や超常現象などを信じる方ではないのですが、この向日葵には不思議な力があると感じています。SNSに写真をアップすると多くの人が共感してくれて、たくさんの友人ができ、その友人たちが写真展を全国で開催してくれました。このポストカードを初めて作ったのもこの頃です。

この向日葵が、阪神淡路大震災(1995年)で亡くなった加藤はるかちゃん(当時12才)の家の庭に咲き、被災者を励ました「はるかのひまわり」の子孫だと知ったのは、その年の冬になってからです。南犬飼中にも「はるかのひまわりプロジェクト」から毎年、種が送られてきているのではないでしょうか。

そして、向日葵の種を防災庁舎前に植えて育てたのは、防災庁舎で亡くなった町の職員、井上翼(たすく)さん(当時23才)のお母さんだということを後に知りました。このポストカードを手にしたお母さんが、僕を探してくれたのです。

もう一つ驚いたことがありました。それは初めて井上さんのお宅にお邪魔したときに、亡くなった翼さんは、獨協大学で僕の講演を受けてくれた学生さんの一人だと知ったのです。お父さんが、「翼、先生が会いにきてくれたぞ」と大声で言って、皆で涙を流したのは、今でも忘れられません。井上さん家族とはそれ以来ずっと仲良くさせていただいています。

話が長くなりすみません。

今回、皆さんにお渡ししたポストカードは、防災庁舎の近くにある上山八幡宮という神社にも寄付しました。いつか南三陸町を訪れることがあったら、是非、上山八幡宮にも立ち寄ってください。

それでは、皆さん、またお会いできる日を楽しみにしています。仲間と楽しく有益な中学生活を送ってください。受験生は、体調に気をつけて、最後まで頑張ってね!

「一期一会」

吉田様は、旅先での出会いを大切にされていることが伝わってきます。人を大切にするから、たくさんの人に囲まれた豊かな人生を送ることができているのだと思います。

吉田様との素敵な出会いに心から感謝申し上げます。

交通安全協会より新1年生用自転車反射板をいただきました!

2月27日(月)、交通安全協会壬生支部の皆様方が、新1年生用の自転車反射板を寄贈してくださりました。

子供たちにとって、学校にとって、安全・安心は最優先されるものです。自転車通学となる新1年生にとって、反射板は心強いお守りです。

このように、子供たちは、地域の皆様方に温かく見守られていることを実感しています。

ありがとうございました。

3年生を送る会を行いました!

「ペンギンのくちばし」と題してPTA広報誌に記載した文の抜粋です。

ペンギンには歯がありませんが、上手に魚を捕ることができます。くちばしの中の構造に謎が隠されているようです。くちばしの中は毛でできており、毛はすべて内側を向いて生えそろっているからです。くちばしの中の毛一本一本の力は弱くても、すべての毛が同じ向きになって集まれば、発揮する力は強くなり、魚を捕ることができるのです。

2月27日(月)、3年生を送る会をオンラインで実施しました。

3年生は、本校の着実な歩みを象徴する学年であったと胸を張ることができます。後輩が同じように感じていたことは、制作された動画の内容からも感じ取ることができます。

1・2年生から3年生に対して、「感謝の想いをカタチにしましたので、心を休める時間にしてほしいと思います。」という言葉が届けられました。

3年生から1・2年生へ、伝統のタスキを受け渡す力強い言葉が贈られました。

今年度、生徒会を中心に、ペンギンのくちばしのように自分たちの想いを同じ方向に向くようにしてきました。確かな成長はこういう下支えがあったからだと改めて感じています。

美術部の皆さんは、この日のために垂れ幕を制作してくれました。

心のこもった、手作りの「3年生を送る会」になりました。

1・2年生の皆さん、ありがとうございました。

「あいさつ強化週間」に向け動画をつくりました!

2月27日(月)から「あいさつ強化週間」が始まります。

出身小学校であいさつ運動を行うとともに、校内でも同時展開であいさつ運動が繰り広げられます。

あいさつ運動を行うに当たり、生徒会は動画を作成しました。

動画の内容は、「What(何を)」「How(どのように)」ということを伝えるのではなく、「Why(なぜ)」行うのかを明確にしようとしています。

「なぜ、あいさつ運動を行うのか」

「これまで、あいさつ運動にどのように取り組んできたのか」

そして、「生徒会としてどうしたいのか」で結んでいました。

あいさつ運動に対する想いは、動画を通して全校生徒に届けられました。このメッセージ動画は、中学校区の小学校にも送られました。

「心 ~ 想いをカタチに ~」が小学校にも届けられ、町全体に広がりを見せています。

「リレーで伝える本校の強み!」 ⑦

「リレーで伝える本校の強み!」第7弾は、いつも温かな声を掛けてくれる保健室のO.H先生に思いを語ってもらいました。

保健室から見た犬中の強みは「チームワークの良さ」だと思います。

例えば、校庭で足のケガをしてしまった人がいた時…、

1人が先に私を呼びに来ます。

1人が付き添ってけがをした人を連れてきます。

1人が 水筒等の持ち物を運びます。

もう1人が外用の靴と上履きを昇降口に行って取り替えてきます。

さらに、もう1人が担任の先生に知らせに行きます。

誰かに頼まれたわけでもないのに、ケガをしたその人のために数人がぱっと動きます。

こういうアクシデントがあったときに発揮されるチームワークは本物だと思います。

また、先生方のチームワークにも保健室はいつも助けられています。

ありがとうございます。

皆さんはこれから、たくさんの人に出会うことでしょう。その時々で、今のように、仲間を大切にしてほしいと思います。

ありがとうございました。

O.H先生は、全校生徒の顔と名前を憶えています。時折、迎えに来られる保護者も、誰の保護者か分かっています。

学校の中に1人しかいないため、すべての生徒と関わります。そのため、全生徒の顔と名前が一致するのです。

子供たちが健康でいること、笑顔で生活できること、悩みを打ち明けてくれたこと、一緒に悩むことなど、子供と過ごす時間を楽しんでいます。

保健室ならば、弱い自分も出せそうな気がします。だから、保健室って特別の場所だと思います。

学校だより 2月号

1・2年生は学年末テストを、3年生は県立高校一般選抜の出願を終えました。

3年生にとって、卒業という言葉が少しずつ現実味を帯びてきたように感じます。

愛と夢を求めて旅をし、旅の途中で出会った人々の心のぬくもりを言葉にして伝えている須永博士という詩人がいます。須永氏の優しい言葉に何度も救われました。

春が来る 寒い冬から あたたかい春が来る

花が咲き 小鳥がさえずり 心がときめく春が来る

そして 私の人生にも幸せが来る

自分の夢にむかって 力いっぱい生きていく すてきな人生の春が来る

学校だより2月号ができました。ご一読ください。

Long 昼休みを行いました!

今年度、生徒会は「Long 昼休み」という新たな企画を提案し、趣向を凝らした内容で楽しい時間を過ごしてきました。

これまでは、全校一斉や学年縦割り、学年・学級単位での活動など、目的にあった形態をとりました。

2月22日(水)、Long 昼休みを行いました。

この日の企画は「3年生から1・2年生に向けた受験体験談の動画」でした。

すでに希望進路を決定した3年生の代表が、進路決定までの心境、受験勉強の仕方、経験したからこそ言える後輩に向けた助言など、自分の心の内を素直に語りかけていました。

1・2年生は、食い入るように画面を眺め、自分と向き合う時間になりました。

3年生にとっては、この日が最後の「Long 昼休み」でした。3年生は、学年で卒業前企画「なぞなぞ大会」で盛り上がりました。自分たちが提案した楽しい時間を、最後まで笑顔で楽しむ姿を微笑ましく感じました。

必要から生まれたLong 昼休みです。「想いをカタチに」というスローガンを、今回は後輩に向けたメッセージで実現しました。

「伝統不息」の精神は、こうした取組から受け継がれていくものと確信しました。

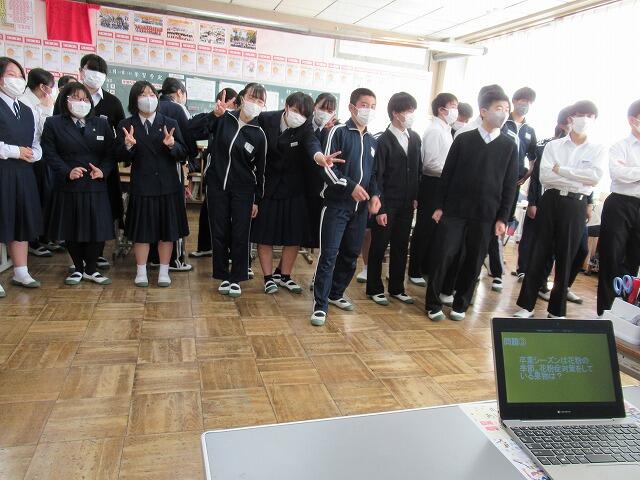

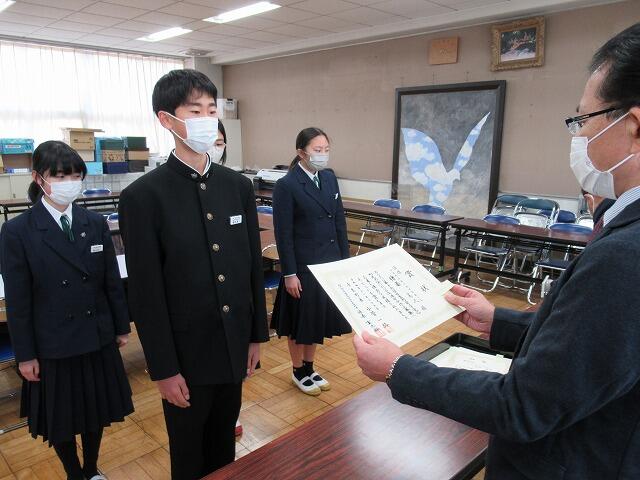

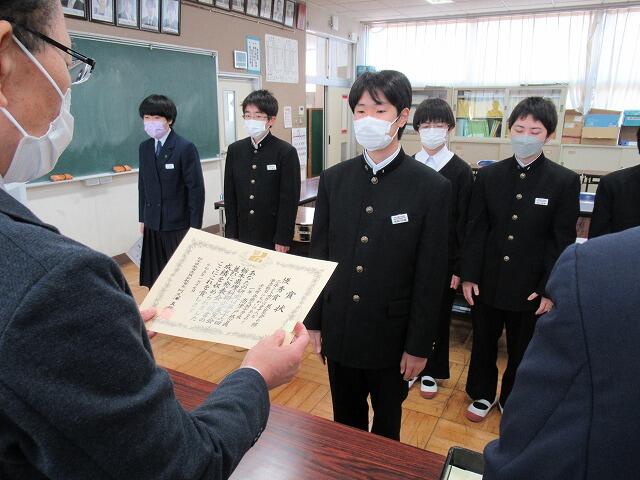

表彰朝会を行いました!

2月22日(水)、表彰朝会を行いました。

文化面、運動面と多岐にわたって活躍し、たくさんの賞状をいただきました。

今回、授与した主な賞は以下のとおりです。

■栃木県バレーボール協会長杯争奪下都賀地区大会 女子 優勝、男子 優勝

■栃木県協会長杯争奪中学校バレーボール大会 男子の部 優勝

■下都賀地区1年生バスケットボール大会 女子の部 準優勝

■下都賀支部冬季卓球強化大会

2年女子シングルス 優勝、2年男子シングルス 優勝、2年女子シングルス 準優勝、2年女子シングルス 第3位、1年女子シングルス 第3位、女子ダブルス 優勝、女子ダブルス 第3位

■第76回下都賀地区理科研究展覧会ならびに発表会

展覧会の部 優秀賞、優良賞

■令和4年度壬生町理科研究展覧会並びに発表会

展示の部 優秀賞、優良賞 発表の部 優秀賞

■栃木県U-15バスケットボール後期リーグ戦(W4-9リーグ)優勝

■第76回栃木県理科研究展覧会ならびに発表会

発表会の部 優秀賞、展覧会の部 最優秀賞

■第53回下野教育美術展

デザインの部 入選34名、奨励賞31名

絵画の部 入選22名、奨励賞23名

デザインの部 入選38名、奨励賞22名

■第53回下野教育美術展 デザインの部 銀賞2名

■栃木県中学校総合文化祭 スローガンの部 優秀賞

■第34回読書感想画栃木県コンクール 佳作

■栃木県学校教育書写書道作品展 半紙の部 金賞

■令和4年度栃木県明るい選挙啓発ポスターコンクール 佳作

■令和4年度 給食週間 優秀作品

■壬生町安全・安心町民大会 交通安全作文の部 佳作

日頃の地道な活動や授業での成果が実った結果です。

受賞された皆さん、おめでとうございます!

資源委員会と福祉委員会のコラボ!

生徒会は「心 ~ 想いをカタチに ~」をスローガンに掲げ、心の中で思い描いた考えを行為として次々とカタチにしています。

資源委員会は、ペットボトル回収目標を30,000本と定め、計画的に回収を行いました。壬生町では、1本につき1円の「ペットボトル回収報償金」があります。

ペットボトル回収の益金と緑化募金の還元金を地域や社会のために使いたいという申し出がありました。その申し出は「花を贈ろう!」というカタチにしています。

2月20日(月)、「本校を訪れるお客様を花でお迎えしたい。」「あいさつ運動を行う小学校に花を贈りたい。」という想いを校長室で語ってくれました。

1年間かけて回収した益金を自分たち以外に使い、世の中のために役立てるという経験は何にも代えがたいものです。

あいさつ運動とペットボトル回収、緑化募金という活動が互いにつながり合い、新たな価値を生み出すことになりました。主体的で自治的な生徒会活動が展開されていることのあらわれです。

ありがとうございます。

県立高一般選抜の願書等を提出しました!

栃木県立高等学校の一般選抜の願書等の提出は、2月20日(月)~2月21日(火)の正午までです。

本校は、2月20日(月)午前中に提出を済ませました。出願先は、「19校15学科」と広範囲にわたっております。

学力検査に向け、準備は整いました。

3年生の皆さん、自分を信じ、最後まで決してあきらめることなく最善を尽くしてください。

Where there is a will, there is a way.

(意志あるところに道は開ける。)

学力検査は3月8日(水)、面接は3月9日(木)、3月14日(火)に合格発表が行われます。

1・2年生は学年末テストです!

本校は、「生徒が育ち、教職員が協働し、保護者や地域と連携する学校」を目指しています。

生徒が「学校を楽しい」と感じるのは、「できた喜び」や「分かった楽しさ」を実感する瞬間です。「授業は学校の生命線」であり、生徒たちの幸せはここにあります。そのためには、思いを分かち合い、喜びを見い出し、仲間を大切にしながら互いを高め合う授業が繰り広げられることに他なりません。

物や情報を瞬時に手に入れることができる時代です。これからの時代、最も大切となる価値は「時間」だと考えます。

1年後、できるようになったことが増えた自信と進級の喜び。3年後、リーダーとしての自信とたくさんの思い出を胸に新たなステージへの歩み。20年後、現在の生徒が保護者となった時、今受けている授業や教育活動を笑顔で自分の子どもに語っています。

充実した時間が、生徒の幸せにつながります。すべての生徒に幸せな時間、感動の瞬間を提供することが本校の役割であり、ここで働く私たちの使命です。

生徒が幸せになると保護者や地域の皆様も幸せになります。生徒が幸せになると教職員も幸せになります。

上記のような学校を目指し、その中心はやはり授業ということになります。

2月20日(月)、21(火)の2日間、1年生と2年生は学年末テストです。この1年間学んできたことが、どの程度身に付き、生きて働く知識や技能となったのかを確認するためのテストとなります。1年生も、2年生も真剣にテストに臨む姿が見られました。

学びを自分の力に変えてほしいと思います。

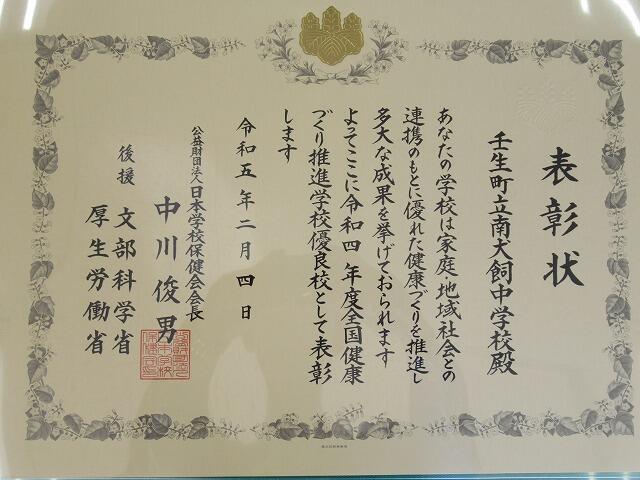

表彰状が届きました!

本校は、「栃木県 健康推進学校 最優秀校(中学校の部)」に選出されました。

この度、日本学校保健会より「令和4年度 全国健康づくり推進学校 優良校」として表彰され、表彰状並びに記念盾を届けていただきました。

以下のような受賞理由が挙げられます。

■学校経営に健康教育を明確に位置付けていること

■学校保健委員会を積極的に開き、学校全体で健康教育に工夫して取り組んできたこと

■コロナ禍の中でも、保護者をはじめとする関係者と連携し組織的な健康教育を行ったこと

名誉ある受賞を機に、今後も、子供たちの心身の健康づくりに取り組んでいく覚悟を胸に刻みました。

「リレーで伝える本校の強み!」⑥

「リレーで伝える本校の強み!」第6弾は、本校に最も長く勤務されているO.Y先生に思いを語ってもらいました。

■私が感じる犬中生の強みは、「必要なことに気づき、自主的に行動することが出来るところ」だと思います。

皆さんは「犬中の伝統は何ですか」と聞かれたら何と答えますか?

私は何よりも「ノーチャイム」だと思います。今でこそ多くの学校で実施していますが、犬中のノーチャイムは昭和40年代から実施されているそうで、今から60年も前から行ってきたものです。ノーチャイムは「チャイムに促されずに、時計を見て自主的に行動する」という趣旨のもと行われてきたものです。初めはチャイムのない生活に戸惑いがあったと思いますが、今では普通になったのではないでしょうか。毎日時計を見て自主的に行動できていますね。素晴らしいです。

その他にも活発な生徒会活動や自問清掃があると思います。

昔から犬飼中は生徒会活動が活発で、生徒が考えて生徒主体で活動した各種専門委員会主催の行事が沢山ありました。また、ずいぶん昔の話ですが、男子の長髪がOKになったのも、カラーのライン入りの靴がOKになったのも生徒会からの提案でした。

最近でも皆さんで考えた生徒心得の改定、Long昼休み、全校レクリエーション、有志や部活動ごとに行われるあいさつ運動、シトラスリボン運動参加など、その伝統が受け継がれ、生徒が考え、生徒主体で自主的に活動している活動が見られます。

自問清掃の歴史はまだ浅いですが、時間になったら自分の清掃場所に行き、汚れている場所を自主的に清掃する強制されない清掃が毎日黙々と行われています。これも素晴らしいです。

この他にも、毎日の係活動や部活動、友人関係の中にある何気ない思いやりの行動など「必要なことに気づき自主的に行われている行動」は富にあるのではないでしょうか。

このように「必要なことに気づき、自主的に考えて行動することが出来るところ」が私の考える犬中生の強みだと思います。

犬飼中が古くから加盟しているJRCには「気づき 考え 実行する」という目標があります。その中で一番大切にしている目標は「気づく」ことです。自主的な行動も、どんな素晴らしい活動も「これをしよう」と気づかなければ何も始まらないからです。皆さんもこれからの人生の中でこの「気づき」を大切に自主的な生活を心がけていってほしいと思います。

O.Y先生は、本校に3回赴任し、通算で22年間勤務されました。地域のことも、学校の様子も熟知し、その変遷を見届けてきました。

ある時、一緒に中庭を眺めながら、「色あざやかな中庭は、本校の自慢でしたよね。」と話していました。この会話から始まったのが「中庭再生作戦」でした。40年弱経過しましたので、元通りの色合いとはいきませんでしたが、ずいぶん復元されました。

ありがとうございました。

ボランティア推進会議を行いました!

ボランティア推進会議を行いました!

本校は、多くの保護者や地域の皆様に教育活動に参画していただいています。おかげさまで、子供たちの豊かな学びが実現され、明るく生き生きとした学校生活を過ごすことができています。

本町では、2年前に「学校運営協議会」を校内に組織し、コミュニティ・スクールを展開しています。

教職員だけで実施することが難しい教育活動も、保護者や地域の皆様のアイディアとお力をお借りし実施することができました。

特に、コロナ禍の中でも前に進むことができたのは、コミュニティ・スクールに対する理解と協力を惜しまない保護者や地域の皆様のおかげであると実感しています。

2月16日(木)、ボランティア推進会議を開催しました。PTA代表1名、地域ボランティア8名、学校8名、文部科学省アドバイザー1名の皆様に参加していただきました。

ボランティア推進会議の目的は、「保護者と地域ボランティアの皆様と教職員とが顔の見える関係をつくること」「それぞれの思いや願いを共有すること」です。

本校のこれまでの歩みについてご説明し、活動の様子をまとめた動画を視聴していただきました。その後、意見交換をしていただきました。

◆中学生がどのような人に成長してほしいか。

・礼儀やマナーが身に付いている人 ・社会で通用する人 ・地元を愛し、地元に根付いた人 ・自分に自信の持てる人 ・目標の持てる人

◆そのために、それぞれの立場からどのようなことができるのか。

・町の課題や現状を伝えること ・人材を発掘すること

◆令和5年度の総合的な学習の時間に実施する取組(町づくり)に対して、それぞれができること。

・町議会に行って提案する ・自ら学び合えるような機会を提供すること ・ボランティアの皆様と中学生が話し合う場を持つこと

保護者、地域の皆様、教職員のそれぞれにとって「Win - Win - Winの関係」であることが大切であると考えます。

ボランティア推進会議は、思いを語り、 思いを理解し、思いを共有する場であると捉えています。

本日の会議には、それぞれの立場の皆様にご出席していただきました。ご意見や声を令和5年度の本校のグランドデザインに盛り込みたいと思います。

ご多用の中、ご出席いただきましたことに感謝申し上げます。

講演会の振り返りを紹介しました!

2月14日(火)、シギ―吉田様の講演の振り返りを校内放送で紹介し、共有しました。

■夢をあきらめないで進もうとする気持ちは大切だなと思いました。

■何かが起きて夢を失ってしまったとしても、違う視点から物事を見てみるということが大切なんだということを学ぶことが出来た。

■私は夢を語るだけでは夢はかなわないと思います。

でも、叱ってくれる人もいるし、支えてくれる人もいるのでその人たちに感謝して生活していきたいです。

■大怪我を負ったシギーさんが、日常を楽しんでいる姿がかっこいいと思いました。

■挫折も、次へのチャンスであることを、シギーさんの講演で感じました。

■挫折をしたからといって夢をあきらめるのではなく、絶対にかなえてやろうという思いを大切にしていきたいです。

■私はしっかりとした夢がなく大きくて素敵な夢を持っている友達がキラキラ輝いて見えていました。夢はあぁしたいなという願望で、希望は持つべきものという言葉でまずは小さな希望から持ってみようかなと、思いました。今の中学校生活でそばにいてくれる友達とよりよい時間を過ごしていきたいです。挫折しても、希望をもって失望しちゃっても新しい希望をもって新たな道を歩んでいきたいなと思いました。シギー吉田さんの講演会の話を聞いて生き方・考え方がとてもたくましくかっこいい大人だなと思いました。今の環境や今日の講演会に感謝して今後も生活していきたいです。

■希望を捨ててはいけないと知りました。人生がどんな状況にあっても、希望を捨ててしまっては挑戦をしていないのと同じ、成功があるはずがないなと思いました。そして、不安な未来を進むためにも希望が必要なんだと講演を聞いて気づくことができました。

もし自分がこのような立場になったら、この演説を思い出し、行動に移そうと思います。

今日はとてもためになる講演会でした。

■どれだけ絶望することがあっても、あきらめずに、ゆっくりでも進めばいつか希望が見えてくるということや、今は気づかないかもしれないけれど、時がたてば仲間がどれだけ大切か、どれだけ支えてくれたのかに気づけるということ学びました。

どれだけつらい状況になっても、希望を捨てずに進み、今でも新たな気づきを得て進むシギーさんの話を聞いて、これから自分もそのように生きていきたいと思いました。

シギ―吉田様の講演は、「夢や希望を持てる教育活動」であったことが子供たちの言葉からはっきりと伝わってきます。心に響くご講演ありがとうございました。

紹介できなかったすべての振り返りを「ホームページ - ハッピーボックス」に掲載しますのでご覧ください。また、シギ―吉田様にすべての振り返りを送付しました。

話を聴くことができる子供たちに成長していることを、心から嬉しく思います。

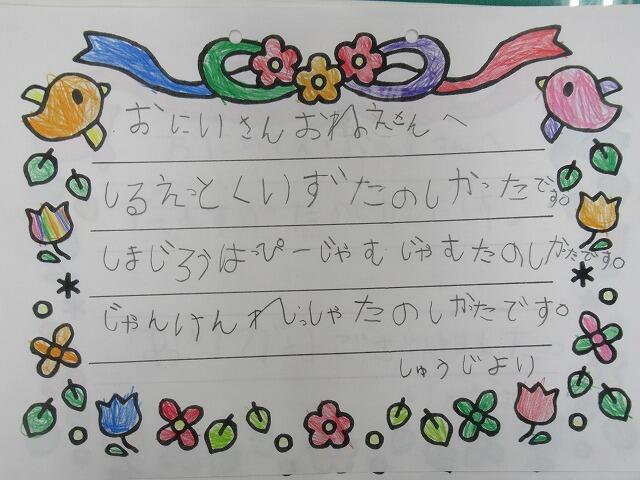

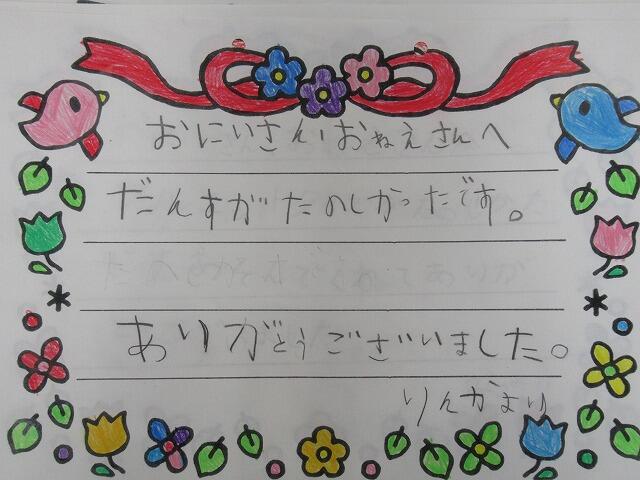

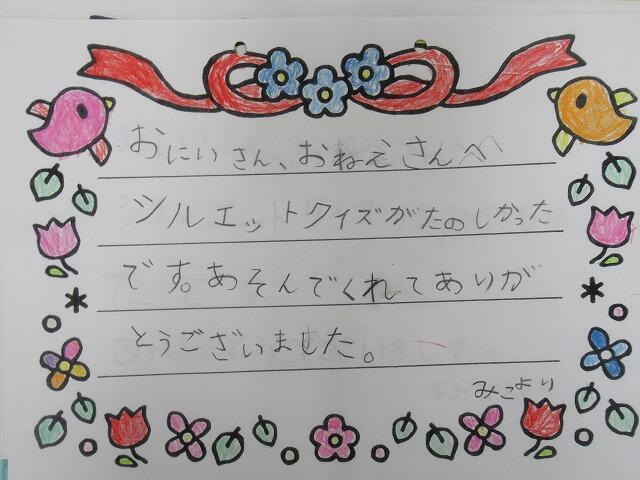

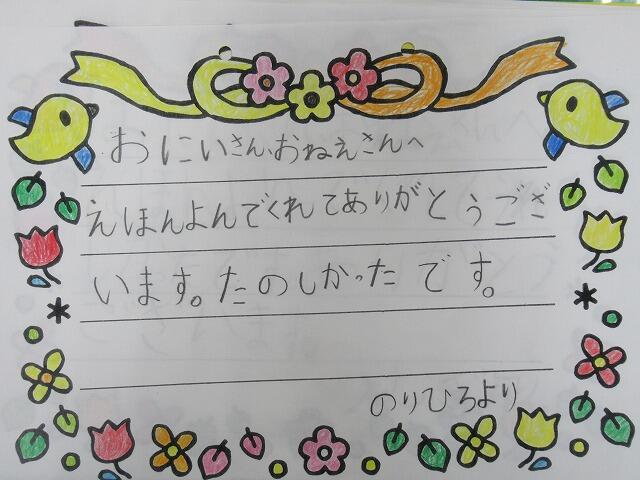

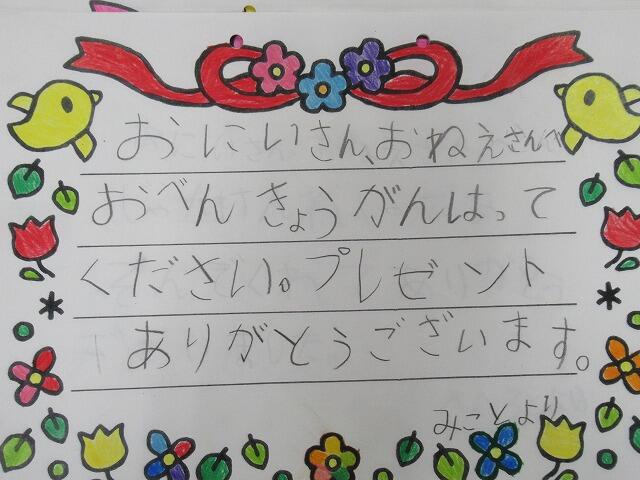

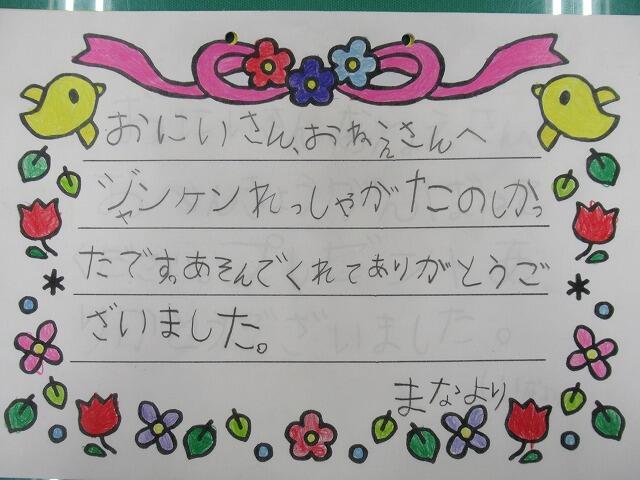

素敵な手紙が届きました!

昨年12月、壬生寺第二保育所の園児の皆様と第3学年の生徒は、家庭科の保育で「オンライン交流学習」を行いました。

園児に楽しんでもらえるようにクイズを考えたり、絵本を準備したり、ダンスや出し物を練習したりしました。また、手作りの名札を製作しプレゼントしました。

オンラインではありましたが、園児の純粋な笑顔に触れ、受験勉強の疲れも吹き飛んだようでした。

2月13日(月)、素敵な手紙が届きました。

冬休み明け、ようやく文字が書けるようになった子供たちが、一文字一文字心を込めて書いた様子が園長先生の礼状に綴られていました。ひらがなに加えてカタカナも混じっていました。子供たちが生まれて初めて書いたお礼の手紙だそうです。

コロナ禍ではありますが、こうして保育園児と中学生との交流ができますことに心から感謝申し上げます。

素敵な贈り物をありがとうございました。

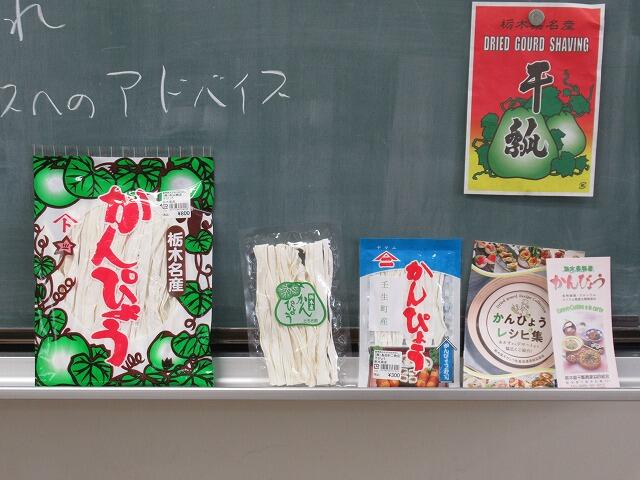

郷土料理作りに挑戦!

季節は日ごとに春に向かっています。

節分後の最初の午(うま)の日を「初午」と呼んでいます。今年は、2月5日(日)でした。

711年の初午、伏見稲荷大社の神であるウカノミタマが稲荷山に下りたため、全国の稲荷神社で豊作や商売繁盛を願いました。

稲荷神社に備えるものがなく困り果てた下野の国(栃木県)は、お正月料理で余った鮭の頭や節分の残り物の大豆などを活用した料理を考え赤飯と一緒にお供えしました。

これが、郷土料理「しもつかれ」の誕生秘話だそうです。

2月13日(月)、2年生は、先人の知恵から考案された郷土料理「しもつかれ」とかんぴょうを食材とした調理実習を行いました。

「しもつかれ」の味付けは、各家庭によってちょとずつ異なるそうです。ご近所など7軒分の「しもつかれ」を食べると無病息災でいられると語り継がれており、人と人とのつながりを大切にしてきた文化も感じられます。

かんぴょうを用いた料理は、「かんぴょうの卵とじ」「かんぴょう揚げ」「かんぴょう巻き寿司」「ナムル」「かんぴょうの胡麻酢和え」「かんぴょうと豆腐のお焼き」など様々でした。班ごとに考えたレシピや手順で調理を行っていました。

このように郷土料理について学ぶことは、郷土に対する誇りや愛着を育むことにつながると思われます。

楽しそうな表情で仲間と協力して実習を進める姿が見られました。

3,000,000 突破!

3,000,000 突破!

本校ホームページを閲覧していただきありがとうございます。

アクセス件数が300万件を突破しました。

令和4年8月14日、アクセス件数が2,000,000件を突破。

令和4年1月13日、アクセス件数が1,000,000件に到達。

生徒会は、「想いをカタチに!」しています。表現力は豊かになっているなと思います。ブログを通して、お知らせしたい子供たちの姿がたくさんあります。子供たちの輝く姿をみんなで共有できることが幸せなことであると確信しています。

「夢や希望を持てる教育活動を通して、生徒や保護者、地域の皆様、教職員の幸せな時間づくりを応援します!」というビジョンに込めた想いをこれからも大切にしていきます。

本校を応援してくださるすべての皆様にとって「幸せな時間」となることを願って…。

シギ―吉田様の講演会を行いました!

本校は、「夢や希望を持てる教育活動を通して、生徒や保護者、地域の皆様、教職員の幸せな時間づくりを応援します。」というビジョンの下で、生き方教育に力を注いでいます。

壬生町出身であるシギ―吉田様の生き方から、夢や志を持ってたくましく生きることの大切さを理解させ、3学期のテーマ「強みを知り、強みを生かそう!成長、感謝、そしてネクストステージへ!」に迫る時間にしたいと考え、講演会を実施しました。

2月10日(金)、壬生町出身のカメラマン、シギ―吉田様を講師としてお招きし、ご講話をしていただきました。吉田様は、「松葉杖のカメラマン」として広く知られています。

「『14才のキミへ』 ~希望と再生のスクラム~」と題して、体育館の2年生には直接、教室の1・3年生にはオンラインによる講演会です。講演会の構成は、基調講演とパネルディスカッションとしました。

吉田様の生い立ちや事故に遭った後の生き方については、道徳科で既に学んでいます。

目の前のご本人が、どのような言葉を自分たちに向けて語っていただけるのか興味津々な生徒の表情が印象的でした。

■希望とは何か?

夢とは、○○になりたい、こうありたいなどの願いである。希望とは、逆境の時に目指すもの、不安な未来に必要なものである。

絶望を受け入れることができて、希望が再生される。

■夢をあきらめそうになった時どうしたよいのか?

受け入れられなくて、うろうろしている自分がいる。そうした中から新しい夢が再生してくる。夢のために頑張ってほしい。

1月から2月にかけ、講演会を3度開催しました。すべてがキャリア教育に関する内容です。現在、「主体的・対話的で深い学び」の実現が授業で求められています。これらの講演会では、以下のアンダーライン箇所が、子供たちの発言や振り返りの言葉で確認できました。

①学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら、見通しを持って粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につなげる「主体的な学び」が実現できている。

②子供同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛かりに考えること等を通じ、自己の考えを広げ深める「対話的な学び」が実現できている。

③習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせながら、知識を相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを形成したり、問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりすることに向かう「深い学び」が実現できている。

子供たちの学びを支えてくださる皆様に心から感謝申し上げます。

リレーで伝える本校の強み!⑤

「リレーで伝える本校の強み!」第5弾は、ALTの先生の思いを語ってもらいました。

■Strong points of our school conveyed in the relay

Hello, everyone. This is K. H.

First, I must say that it is a pleasure to work at Minami Inukai JHS. The atmosphere of the school is very welcoming. The teachers and staff are always willing to help and through their examples, I’ve learned to say “konnichiwa” and “ohayogozaimasu” with a strong and hearty voice.

The students are friendly and positive. I’ve come to admire how they selflessly encourage each other through cheers of “ganbatte kudasai” and “fight” even for the simplest tasks. Everyone, please continue to do your best and continue to live by the values you have learned at Minami Inukai JHS. Thank you.

こんにちは、みなさん。K.Hです。まず、南犬飼中学校で仕事ができることを嬉しく思っています。 南犬飼中学校はとてもアットホームな雰囲気の学校です。 先生方は、いつも私のことを喜んで助けてくれます。私が、元気よく心を込めて、日本語で「こんにちは」や「おはようございます」とあいさつをすることができるようになったのは、生徒の皆さんや先生方の素晴らしいお手本のおかげです。

生徒のみなさんは、とてもフレンドリーでポジティブです。 些細なことでも「がんばって」とか「ファイト」と、自分のことを省みず他の人のために励まし合う姿に感心しています。生徒の皆さん、これからも南犬飼中学校で学んだ価値観を胸に、頑張って生きていってください。

ありがとうございました。

ダイバーシティー(多様性)の世の中です。多様な考え方が尊重される世の中です。

国境という線は存在しません。正しいか誤っているかという線も見えずらくなっています。だから、相手の話にじっくりと耳を傾けること、対話をして相手を理解し、納得解を見い出すことが求められるのだと思います。

ALTの先生は、英語を学ぶ意味や英語を通して世界を見る目、世界はつながっていることを教えてくれます。

ありがとうございました。

学校運営協議会を開きました!

2月9日(木)、今年度最後の「学校運営協議会」を開催しました。

協議会の主な内容は以下のとおりです。

■コミュニティ・スクールの推進状況(動画視聴)

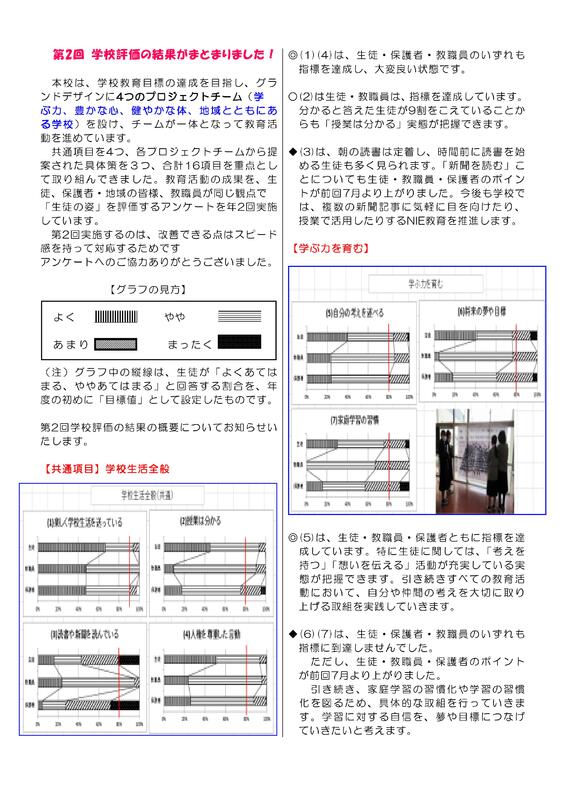

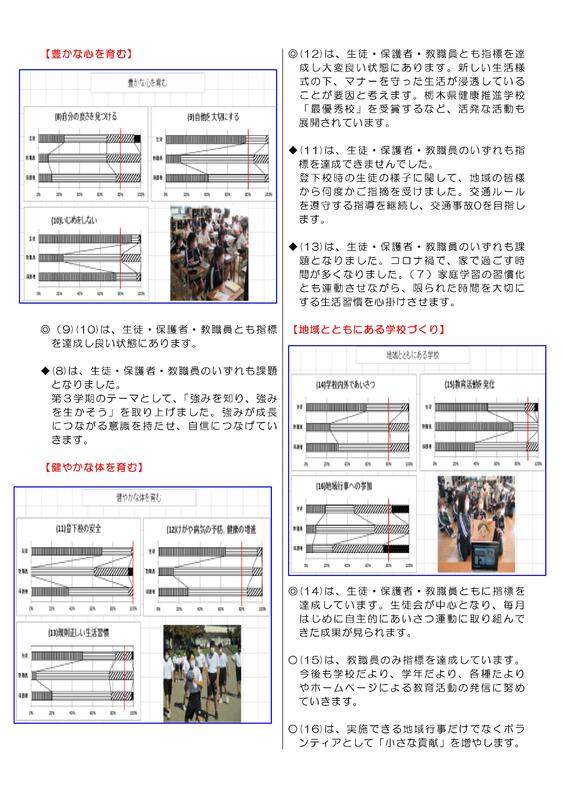

■第2回学校評価の集計結果の報告

■「見方・考え方」を働かせた魅力ある授業実践への提言

■令和5年度 教育課程編成上の留意点(変更点)

■令和5年度 学校経営計画(案)の説明

2度行った学校評価を基に、令和5年度の教育課程編成について1月初旬に教職員に提示し、意見を募りました。

本日の学校運営協議会は、学校評価結果等を踏まえた根拠を基にして作成した「学校経営計画」を承認していただくものです。

委員の皆様から頂いたご意見は以下のとおりです。

□子供たちが考えたイベントを実際にやってみる「クエストエデュケーション」を提案したい。

□大人が変わらなければ子供は変わらない。保護者や地域、教職員それぞれに役割があり、そのことを話し合える場が必要である。

□学校評価からも「自信がない」ことがうかがえる。世の中全体が失敗をしないような風潮が広がっていることも影響している。

□情報化社会は急速に広がり、モラルの指導の積み重ねが必要である。

「学校運営協議会」を有する学校をコミュニティ・スクールと呼びます。実にたくさんの保護者や地域の皆様の支援をいただいていることが分かります。令和5年度は、一層コミュニティ・スクールを進めていくことを承認していただきました。

全校道徳を行いました!

壬生町出身の写真家シギ―吉田様にご講話を依頼したところ、快諾していただきました。

2月8日(水)、吉田様とはどういう方なのか、吉田様の生き方や支えた友情について学ぶことをねらい道徳授業を全校で実践しました。

吉田様は、ラグビーをやりたいという志を持って佐野高校に進学しました。ラガーマンの聖地「花園」で行われる全国大会に出場し、高校日本代表候補の合宿に参加しました。その合宿で、スクラムを組む練習中に頸椎損傷という大事故に遭いました。

事故後、多くの人たちに支えられていることを知り、どんなことがあっても生き続けようという希望が生まれました。リハビリを続け、現在はカメラマンとして活躍しています。

吉田様は、「栃木県道徳教育郷土資料集(中学校編)」に「17歳のキミへ」という教材で取り上げられています。

高校時代からの親友との深い信頼に基づいた友情が、吉田様の生き方を変えるきっかけになりました。日本代表として活躍した親友は、現在、佐野高校で教師となりラグビーを指導しています。

壬生町出身の吉田様の生き方に共感し、「友情とは何か」について考える時間となったに違いありません。

吉田様の講演会は、2月10日(金)14:40~本校体育館で行います。

本校のコミュニティ・スクールについて報告しました!

2月7日(火)、壬生町役場において「地域学校協働活動推進事業研究会」という会議が開かれました。その会議において、この3年間で本校が実践してきた「コミュニティ・スクール」を紹介する機会を得ました。

報告する内容をまとめていると、実にたくさんの保護者や地域の皆様に教育活動に参画していただいたことがはっきりとしました。そして、1つ1つの関わりが、子どもたちの豊かな学びにつながっていることを実感しました。

公立学校の強みは、「地域をもっていること」だと思います。地域の人、モノ、ことなどすべてが教育にとっての最大の環境要因であるからです。

学校には、信頼できる大人の力が必要です。保護者や地域の皆様に教育活動に参画していただき、教職員だけでは実現することのできない豊かな学びを実現していきたいと考えています。

今後ともご協力をお願いします。具体的に協力していただきたいことについては、学校だより等でお伝えしていきます。

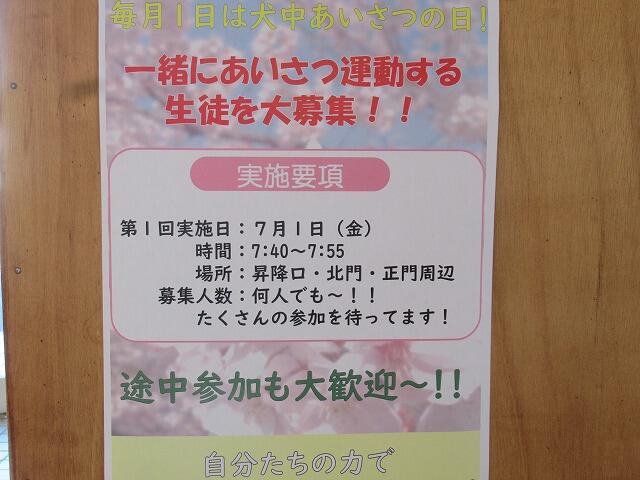

「小中連携 あいさつ運動」を企画中です!

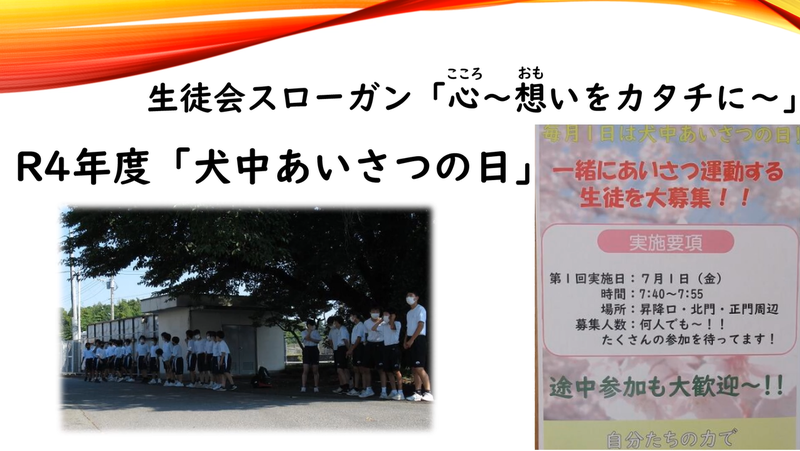

本校の生徒会役員は、毎朝、昇降口でさわやかなあいさつをしています。さらに、月初めに「犬中あいさつの日」を設定し、有志によるあいさつ運動を展開しています。

こうした運動を「南犬飼中学校区」に広げる企画が上がってきました。

目的は、「南犬飼中学校区の児童・生徒が、自分から進んで元気にあいさつできるように働きかけ、地域の活性と連携した指導体制をつくる。」としています。

出身小学校に出向いて、小学生と一緒にあいさつ運動を展開することに大きな意味があります。

中学校区の学校間で連携できる取組が始まります。こうした連携が少しずつ広がっていくことを期待したいと思います。実施は、2月の最終週から3月第1週の朝の時間帯を予定しています。

初めての試みではありますが、各小学校の校長先生方はこの企画を快諾していただきました。心から感謝申し上げます。

リレーで伝える本校の強み!④

「リレーで伝える本校の強み!」第4弾は、次期生徒会長が思い描いている「強み」について語ってもらいました。

■私が思う本校の強みは、「一人一人の個性を生かして活動していること、やるときはやり、何事にも全力で取り組むこと」の2点であると思います。

具体的には、運動会や輝光祭などの学校行事において、生徒一人一人の個性が輝き、全力で取り組んでいる姿をたくさん見ることができました。これこそ本校の強みであると思います。

2年生は、先週、立志スキー学習に行ってきました。そこでも同じように、私の考える本校の強みを発揮することができていたなと思います。

例えば、一人一人の立志の誓いで個性があふれていること、その誓いを全員が真剣に聞いていることです。

しかし、2年生には弱みもあります。私たちの弱みは、「自分くらいはいいや」といった甘さがあります。このような弱みを克服していきたいと思います。

令和4年度の犬中の強みを、来年度もカタチにして受け継いでいきます!

「伝統不息」の石碑が登校する生徒を出迎えています。脈々と受け継がれた伝統は校風となります。

ノーチャイムは、生徒を全面的に信頼してきた本校の校風そのものです。それに応えてきたのは皆さんの先輩方です。

皆さんも新たな校風を創り出しています。これからの時代に求められる資質・能力に沿った「聴く力」や「対話する力」や「表現する力」です。そのことをあらゆる機会で発揮できていることを誇りに思ってください!

次期生徒会長の伝統継承の覚悟を心強く感じました。ありがとうございました。

第2回 学校保健委員会を行いました!

生徒会活動が活性化され、各委員会の活動にたくさんの工夫と意欲が感じられます。

Withコロナと言われる中、学校生活も様々な感染対策を講じ、今までとは違った生活様式を当たり前にできるようになりました。特に、保健委員会と給食委員会の常時活動は、直接関わりがあります。

今年度、学校保健、学校安全、学校給食の取組をまとめて報告した「健康推進学校審査会」中学校の部において、下都賀地区最優秀校、栃木県最優秀校となり表彰されました。

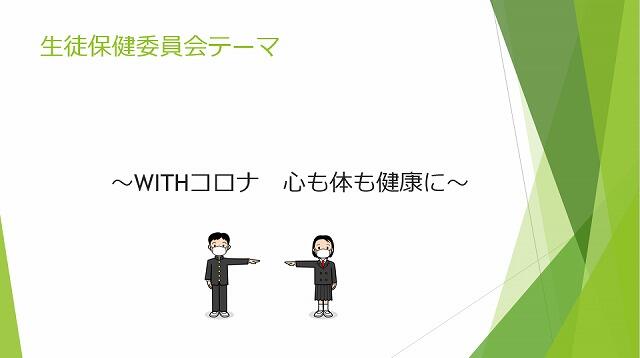

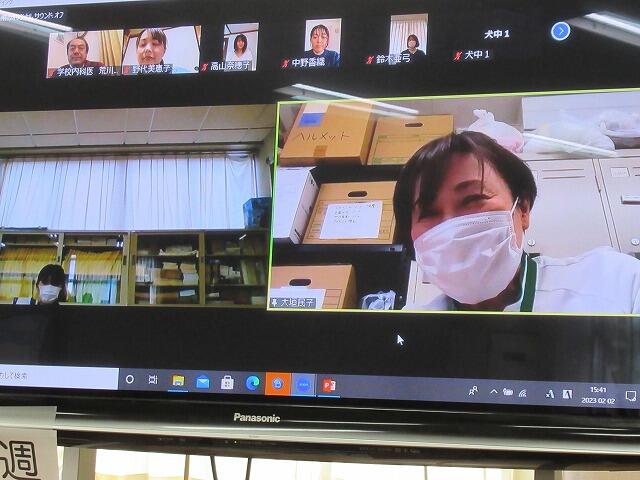

2月2日(木)、第2回学校保健員会をオンラインで開催しました。

学校保健委員会のテーマは「WITHコロナ~望ましい生活習慣の定着を目指して~」としています。

それぞれの委員会の代表が、実践した内容と成果や今後の課題について報告しました。

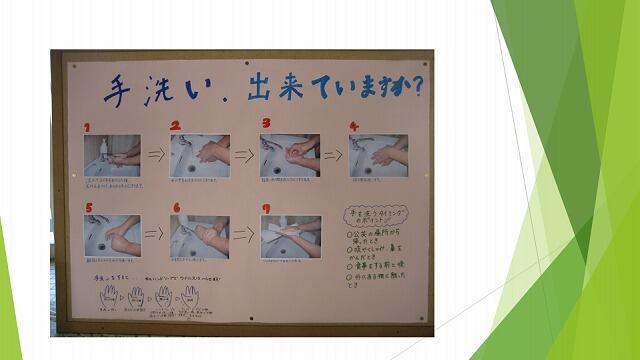

保健委員会は、シャボネット液や消毒液の補充、給食後の歯磨きの実施状況やハンカチ所持率の調査結果、新たに教室の換気の効果については発表しました。

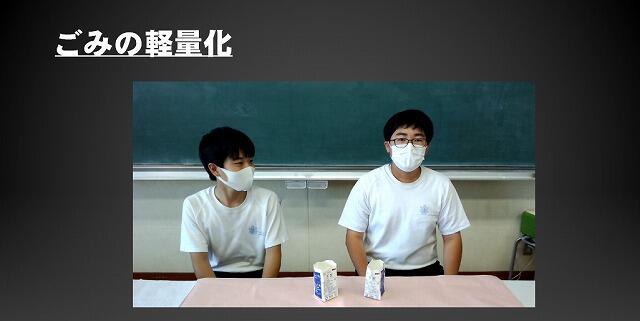

給食委員会は、SDG'sの視点からごみの軽量化作戦に取り組んだ様子を動画に収めていました。ごみの量を半減することができました。

学校医様、学校歯科医様、学校薬剤師様の皆様方にも参加していただき、ご助言を賜りました。

・手洗いの際、手のひらのけがなどに留意してほしい

・食後のブラッシングの習慣化を継続してほしい

・清潔なハンカチを持参してほしい

本校生徒に身に付けさせたい4つの力を、「目標を持つ力」「自分を律する力」「人間関係を築く力」「課題を解決する力」としています。

健康に対する取組においても、こうした力をバランスよく発揮していくことが大切であると実感しました。

できることを見い出し、学校保健委員会を継続することができました。ご協力いただいた学校三師の皆様や保護者に心から感謝申し上げます。

特色選抜入試の願書等を提出しました!

栃木県立高等学校全日制課程の入学者選抜は、一般選抜と特色選抜の2通りがあります。

一般選抜は、5教科で行う学力検査と一部の学校では面接を実施します。

特色選抜は、各学校が定める「特色選抜に出願するための資格要件」を満たす者で、合格内定後は入学を確約できることが条件です。募集定員の「10%程度」「20%程度」「30%程度」のいずれかから各学校・学科ごとに定められます。

面接、作文または小論文、独自の検査を行う学校もあります。

2月1日(水)、特色選抜の出願でした。

本校からは、宇都宮市、真岡市、鹿沼市、日光市、下野市、小山市、栃木市、壬生町など県内広範囲にわたる21校、19学科に出願します。

3年生の廊下には、特色選抜入試までの日めくりカレンダーが表示されていました。

3年生の皆さん、寒さは厳しい時期ですが、自分の可能性を信じて頑張ってください!

立志式を行いました!

1月27日(金)、第2学年は、奥日光高原ホテルにて立志式を行いました。

立志は、かつての元服に相当します。中学2年生のこの時期は、これからの自分を考える大切な節目でもあります。

式は、厳粛な雰囲気の中で行われました。

一人一人が、将来に向けた決意を自らの言葉で披露しました。将来の夢、人としての生き方、社会への貢献など真摯に自分と向き合う姿勢に心打たれました。

式典後は、それぞれの保護者が思い出の写真とともに我が子に向けたメッセージが紹介されました。名前に込められた願いや将来に向けた声援などたくさんの愛情が込められたメッセージに感動しました。多くの保護者は、「幸せな人生を送ってほしい!」「優しい人になってほしい!」「思いやりのある人になってほしい!」「自分らしく!」などを望んでいることが分かりました。

子供たちは、スライドに映し出された原本を手にし、保護者に対する思いをはがきにしたためました。

幸せであることを実感するひとときとなりました。

【式辞】

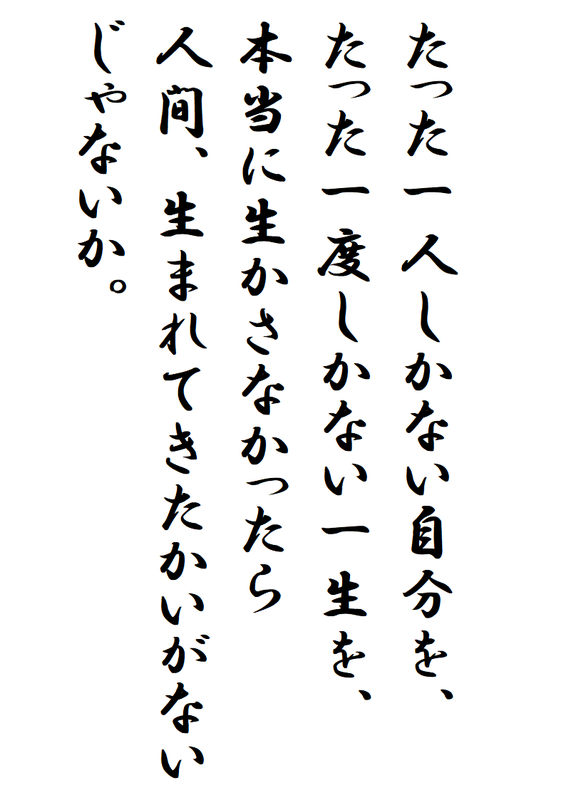

山本有三という栃木市出身の作家がいます。代表作に「路傍の石」という作品があります。主人公は、愛川吾一という少年です。

吾一少年は、鉄橋にぶら下がり、汽車を止めてしまうという事故が起こします。そのことを知った担任の次野先生が吾一少年を諭した言葉です。

次野先生の言葉には、二つの大きな意味が込められていると思います。

まず一つは、この「われ一人なり」は、「吾一」という名前でなくても、皆さん一人一人にも言えるということです。この世の中に、自分という存在は一人しかいません。つまり、人はそれぞれに、一度しかない人生を、一つしかない命を生きています。皆さんの一人一人が、そして皆さんのまわりの一人一人が、一度きりの一生を、一つしかない命を生きている大切な存在です。自分自身の存在を、そして仲間の存在を大切にできる皆さんであってほしいと思います。

もう一つは、「たった一度しかない一生を、本当に生かさなかったら、人間、生まれてきたかいがないじゃないか。」という言葉です。

「自分を生かす」とは、「本気で生きる」そして「幸せをつかむ」という意味です。人生は一度きりです。幸せになる権利は、誰もに与えられたものです。

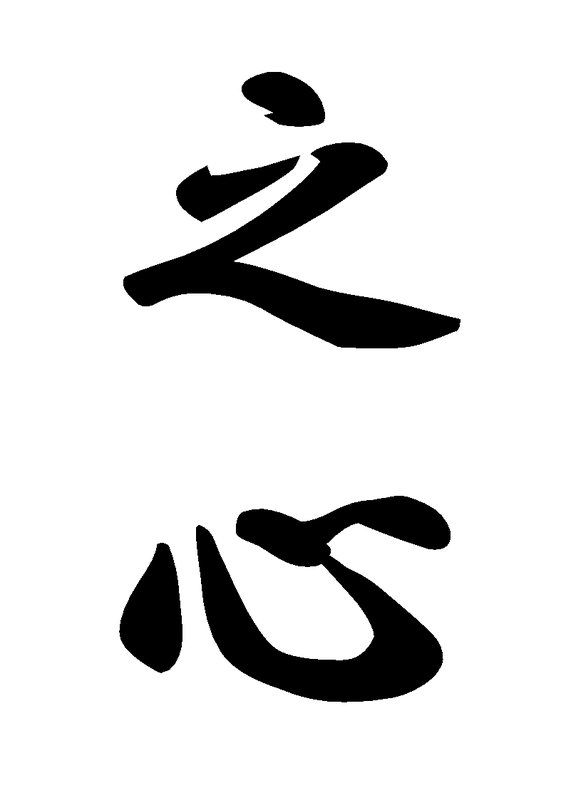

志という言葉は、士と心で構成された文字ではなく、之と心でできた文字です。心が之(ゆく)です。心が方向を持つということです。 こういう人生を歩みたいという方向を決めたならば、前に進むということを意味しています。志を高く、一度きりの人生を歩んでほしいと思います。

皆さん一人一人が、幸せな時間をたくさん作りだせるようにと心から願い、式辞といたします。

スキー学習に行ってきました!

第2学年は、1月27日(金)より1泊2日で奥日光にスキー学習に行ってきました。

スキー学習の目的は、

①自己の目標に向かって努力する態度を養う。

②生徒間の相互理解を深め、健全な心身を育成する。

③自分の役割に責任をもって取り組む実践の場とする。

としました。

掲げたスローガンは「踏み出せ一歩 未来の道へ ~ スキー大スキー!!!!! ~」です。

各クラス2名の10名の実行委員が中心となって、出発式をはじめとする式典の計画や当日の運営を行いました。

スキー場は、粉雪の舞う絶好のスキー日和となりました。生まれて初めてスキーを経験する者が半数以上です。

ブーツに足を踏み入れた途端に、自由に身動きできない状態を、「ペンギンの気持ちがよく分かる!」と表現していました。

一面白銀のゲレンデは、少年少女の心を一瞬で子どもに変えてくれました。誰も歩いていない新雪の上を、楽しむかのように足跡をつけていました。

スキー学習は、これまでの経験を基に15班(1班10名前後)に編成されました。スキー用具の脱着、転び方、起き上がり方、止まり方、歩き方、方向変換、リフトの乗り降り、滑り方など1つ1つの過程を丁寧に学ぶ姿が印象的でした。

スキーは、自らの成長を実感できるスポーツです。できるようになったことを自らが味わうことができるからです。

2日目にスキーブーツをはくまでの時間も短縮し、自然に歩き出す姿がそのことを物語っていました。

子供たちの姿を見ていて、相田みつを氏の言葉を思い出しました。

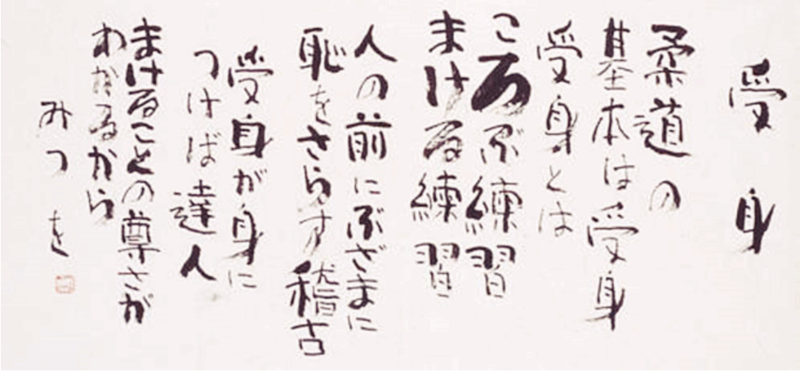

受身

柔道の基本は受身

受身とは投げ飛ばされる練習

人の前で叩きつけられる練習

人の前でころぶ練習

人の前で負ける練習です。

つまり、人の前で失敗をしたり 恥をさらす練習です。

自分のカッコの悪さを多くの人の前で ぶざまにさらけ出す練習

それが受身です。

柔道の基本では カッコよく勝つことを教えない 素直にころぶことを教える いさぎよく負けることを教える

長い人生には カッコよく勝つことよりも ぶざまに負けたり

だらしなく恥をさらすことのほうが はるかに多いからです。

だから柔道では 始めに負け方を教える

しかも、本腰を入れて 負けることを教える

その代り ころんでもすぐ起き上がる 負けてもすぐ立ち直る

それが受身の極意 極意が身につけば達人だ

若者よ 失敗を気にするな 負けるときにはさらりと負けるがいい

口惜しいときには「こんちくしょう!!」と、正直に叫ぶがいい 弁解なんか一切するな 泣きたいときには 思いきり泣くがいい やせ我慢などすることはない

その代り スカッーと泣いて ケロリと止めるんだ

早くから勝つことを覚えるな 負けることをうんと学べ 恥をさらすことにうまくなれ そして下積みや下働きの 苦しみをたっぷり体験することだ 体験したものは身につく 身についたもの それはほんものだ

若者よ 頭と体のやわらかいうちに 受身をうんと習っておけ 受身さえ身につけておけば 何回失敗しても すぐ立ち直ることができるから… そして 負け方や受身の ほんとうに身についた人間が 世の中の悲しみや苦しみに耐えて ひと(他人)の胸の痛みを 心の底から理解できる やさしい暖かい人間になれるんです。

そういう悲しみに耐えた 暖かいこころの人間のことを 観音さま、仏さま、と呼ぶんです。

子供たちの笑顔が輝いていました。

少しの成長を感じ取れたこと、やればできるという実感を味わえたこと、仲間の存在が自分を勇気づけてくれたことなど大切なことを学ぶことができたスキー学習でした。

学校だより1月号

12月には、第2回学校評価アンケートにご協力をいただきありがとうございました。評価結果をまとめ、次年度の学校経営計画や教育計画の作成を進めているところです。

キャリア教育を兼ね計画的な講演会を行っています。また、第2学年は、1月27日(金)から1泊2日で、日光湯元に立志記念スキー学習に出かけます。

明るい未来を見つめながら、力強く歩みを進めていこうと思います。

学校だより1月号が出来上がりました。ぜひともご一読ください。

リレーで伝える本校の強み!③

「リレーで伝える本校の強み!」第3弾は、生徒会長が思い抱いている「強み」について、自分の言葉で語ってもらいました。

■私の考える本校の強みは、「想いがカタチとなり、学校が活発化していること」だと思います。

生徒の皆も、「本校の強みは何か?」と問われたら、きっと同じようなことを思い浮かべるはずです。それは、皆さんが「有志による多くの取組にも参加してくれたこと」「当事者意識を持って『生活の心得』の見直しを行ったこと」などにより、主体性が磨かれたのだと考えます。

本校の強みは皆さん自身の強みにもなりえます。後輩の皆さん、個々の強みを生かし新たなステージで輝いてください!

そして、3年生のみんな、今は受験で辛い時期だけれど最後まで頑張ろうね!

故やなせたかし氏が作詞した「アンパンマンのマーチ」に、「何のために生まれて 何をして生きるのか 答えられないなんて そんなのはいやだ!」という一節があります。

子供たち誰もが「うれしい」と言える「生きる喜び」を感じるような世界を、それぞれの与えられた場で、それぞれの力でつくりあげてほしいという願いが込められています。

この歌詞は、特攻隊員として若い命を戦争で失ったやなせ氏の弟を思う心の叫びでもあったそうです。

「アンパンマンのマーチ」 作曲 やなせたかし 作曲 三木たかし

そうだ!うれしいんだ 生きる喜び たとえ 胸の傷が痛んでも

何のために生まれて 何をして生きるのか 答えられないなんて そんなのはいやだ!

今を生きることで 熱いこころ燃える だから君は行くんだ ほほえんで

そうだ!うれしいんだ 生きる喜び たとえ 胸の傷が痛んでも

ああ アンパンマン やさしい君は 行け!みんなの夢守るため

中学校生活を送る中で、経験を通して本校の「強み」を実感し、そのことを自分の言葉で伝える生徒を頼もしく思います。

強みを自信や力に変えてほしいと思います。

生徒会長ありがとうございました。

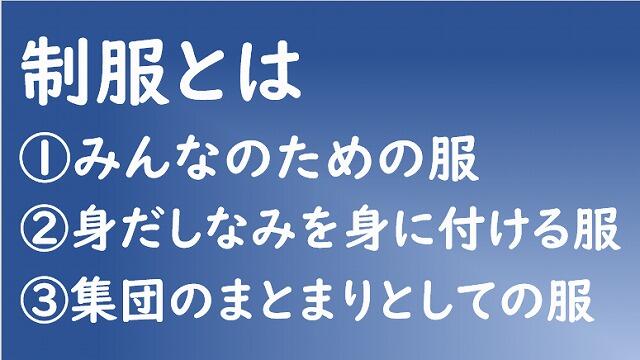

新しい制服の提案がなされました!

生徒会は、昨年度「生活の心得」の抜本的な見直しを行いました。今年度も小さな改革は続いています。

自分たちの学校を、自分たちの手で、より良いものにしたいという主体的で自治的な生徒会は本校の誇りです。

生活の心得の見直しを行う中で、「制服」そのものに関する意見が出てくるようになりました。新生徒会役員選挙の際にも、候補者の中から「制服」改定に関する意見が出されました。身近な問題としてとらえていることの表れであると思います。

1月25日(水)、生徒会集会において生徒会長から新しい制服に向けた提案がなされました。

現在、世の中は、次から次へと変化し続けています。そうした中で、大切にしなければならないのは本質を見失うことなく変化に対応していくことだと考えます。

教育の本質、学校に求められる本質とは何か?それは「生徒の幸せ」です。これはどんなに変化が激しくとも不変のものであると思います。

今いる在校生だけでなく、後輩の姿を思い描いてその幸せを願っているという生徒会長の言葉に感銘を受けました。

50年先の母校に対する思いを馳せることのできる生徒に育っていることを心から嬉しく思います。歴史をつくるのも、変えるのも生徒の皆さんです。

是非とも新しい制服づくりを進めましょう!創立80周年、アニバーサリーデザインの制服への大きな1歩を踏み出しました。

学習集会を行いました!

本校は、学級活動や総合的な学習の時間を中心に「キャリア教育」を積極的に進めています。「キャリア教育」という時間を特別に設定しているのではなく、自分の特徴について知る、勉強することの意味、働くことの意味、やりたいこと、生き方などについて体系的に学ぶことを「キャリア教育」と呼んでいます。

1月24日(火)、オンラインにて学習集会を行いました。全校生徒を対象とした学習集会は今年度2度目です。

今回は「なぜ勉強するのだろう」というテーマについて、進路指導主事が子どもたちに向けて語りかけました。

キャリア教育は、生き方を学ぶことです。

現実を見ると、初めての試練である受験を避けて通るわけにはいきません。高校選択 ≠ キャリア教育であり、学ぶことの意味や学びを将来にどうつなげていくのかを自分のこととして捉えることが大切だと思います。

進路選択を身近に控えた3年生、進路に対する意識を高めてきている1・2年生も、身を乗り出すように画面を見つめている姿が見られました。

校内給食週間が始まっています!

1月16日(月)~1月20日(金)までの1週間、校内給食週間が行われています。給食週間にちなんで、1年生はポスター、2年生は作文、3年生は標語を担当して掲示したり、発表したりしました。

給食委員会の皆さんが中心となって、給食室紹介の動画を制作してくれました。また、給食委員さんがクイズを行い、当選者の最も多かったクラスに「給食メニューリクエスト券」が手渡されることになっています。

自分たちの学校を自分たちの手で、より良いものに、より楽しいものにしようとすることが伝わってきます。主体的で、自治的な活動を心から応援したいと思います。

校内給食週間の献立は、「日本各地の味めぐり」です。

1月16日(月)は、神奈川県メニュー「サンマー麺」「日本で最初のアイスクリーム」の店が誕生したのも神奈川県だそうです。

1月17日(火)は、宮崎県メニュー「チキン南蛮」です。

楽しみながら給食をいただけることに感謝します。給食委員の皆さん、栄養士さん、調理員の皆さんありがとうございます。

リレーで伝える本校の強み!②

3学期のテーマは、「未来への準備! 強みを知り、強みを生かそう ‼

成長、感謝! そしてネクストステージへ ‼ 」です。

第2弾で強みを伝えてくれたのは、初任者として着任したS先生です。

本校の強みは、「ありがとう」と素直に伝えられることだと感じています。給食を配膳してもらったり、ペンを落として拾ってもらったりした時、友達から勉強を教えてもらった時などたくさんの「ありがとう」が聞こえてきます。

先生たちに対しても、プリントをもらう時、分からないことを教えた時など「ありがとう」を伝えてくれます。

日常生活でついつい感謝の心を忘れてしまいそうなことに、当たり前のように「ありがとう」を素直に言えて、心がポカポカした気持ちにさせてくれます。

「ありがとう」がいっぱい聞こえてくるということは、優しい心を持った人がたくさんいるとも考えられます。

これからも「ありがとう」があふれた温かい学校であってください。

いつもたくさんの「ありがとう」をありがとう!

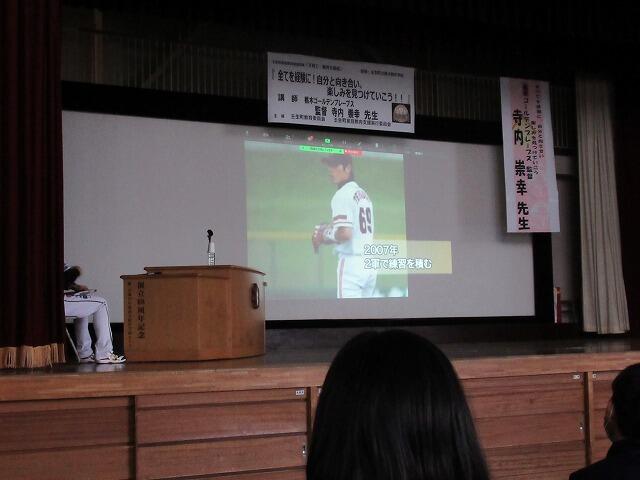

栃木GBの寺内崇幸監督に講話していただきました!

壬生町では、家庭教育力の充実を図ることを目的として「子育て・親育ち講座」を開催していただいています。

昨年4月、子どもたちに、かっこいい生き方をしている大人の話を聞かせたいという希望を町教育委員会の担当者に伝えました。そして、栃木ゴールデンブレーブス監督である寺内崇幸氏の講話が実現されました。

寺内氏は、県立栃木工業高校を卒業し、JR東日本に就職し、社会人野球を経て、ドラフトで読売巨人軍に入団し活躍されました。

華やかな経歴の陰では、並々ならぬ努力があったと拝察します。そうした経験を基に、「全てを経験に!自分と向き合い、楽しみを見つけていこう‼」という演題でご講話していただきました。

1月16日(月)、1年生と希望する保護者は体育館で、2・3年生は教室でオンラインで参加しました。

■プロとして結果を残すことはできなかったが、挑戦することはできたと自負している。挑戦がないと、成功も失敗も生まれない。失敗の原因を探り、失敗から学ぶことが大切である。

■努力が報われる瞬間がある。報われる努力をしよう。そのためには、物事の本質を見ようとすることが大事である。

■夢はあったほうがよい。夢があると、小さな目標ができる。

■たくさん遊び、たくさん学んでほしい。失敗を恐れず、自ら考え、自ら発言してほしい。

■周りの人に良い影響を与えられる「いい人」になってほしい。影響を与えるために「いい言葉」を遣ってほしい。

【 質疑応答 】

◆自分の強みを見つけるためにはどうすればよいですか。

→ 自分がどうなりたいのか、自分に何が必要かを判断していくと、その過程で強みが見つけ出せるはずです。

◆監督として大事にしていることは何ですか。

→ 選手が何を考えているのか、叱った時に心の中でどんなことを感じているのかを見つめるようにしている。

貴重な経験と積み上げられた実績を基に、生き方を学ぶ機会となりました。

寺内監督は、講演会後に2年生と3年生の教室を訪れ、激励の言葉を掛けてくださりました。

「幸せな時間づくりを応援します!」というビジョンに迫ることができたひとときでした。

今回の講演会は、1年生の学級委員が役割を分担して運営をしていました。講師の皆様の会場への誘導、司会進行、講師紹介、謝辞まで責任をもってやり遂げていました。

さらに、複数名が積極的に挙手し、質問する様子を見ることができました。1年生の強みは「積極性」です。素晴らしい態度でした。

このような素敵な企画に至るまでの調整、事前打ち合わせ、当日の運営まで行っていただきました壬生町教育委員会ならびに壬生町家庭教育支援チームの皆様に心から感謝申し上げます。大変お世話になりました。

「チーム南犬飼」を実感したシーンです!

合唱発表会を実施するに当たり、普段はステージ上に置いてあるグランドピアノを体育館フロアーに下ろしました。ピアノを元の場所に戻すためには、多くの人の力が必要です。

1月13日(金)、「ピアノを移動するので手の空いている方はご協力をお願いします!」という校内放送が入りました。部活動終了後の放課後のことですが、ほどなく体育館に人が集まりました。そして、分解されたグランドピアノを元の位置に戻すと、その周辺を手際よく元通りにし、きれいにする作業が進められました。

子どもたちの合唱発表会を支えてくれた舞台を、冗談を言い合って笑いながら元通りにする姿が見られました。「チーム南犬飼」の一体感を垣間見たように思います。

「努力は足し算、協力は掛け算!」

こんな言葉が思い浮かびました。

大きな力を生み出す要因を教えてもらいました。感謝です。

「強み」を意識するための歩みです!

3学期のテーマは、

「未来への準備! 強みを知り、強みを生かそう ‼

成長、感謝! そしてネクストステージへ ‼ 」

です。

学校全体として、たくさんの成長を遂げてきました。その成長を支えているのは「強み」です。

それぞれが思い抱いている「強み」は同じかもしれませんし、異なっているのかもしれません。

「学年の強み」「本校の強み」を関係する人々がどのように感じているのか、なぜそう捉えたのかを聞いてみたいと思いました。そして、リレー形式で伝えたいと思います。題して、「リレーで伝える本校の『強み』」です。

1月13日(金)、第1回の放送を行いました。

伝えてくれた強みは「素直さ」でした。これから先の人生で出くわすであろうことを例えて話してくれました。心の素直さが、すべての人を「笑顔」にします。

素敵な笑顔が広がっている南犬飼中の強みは、素直な心によるものです。

この企画を通して、改めて本校の強みに気付けることを期待しています。

「リレーで伝える本校の『強み』」は、ホームページ - 「ハッピーボックス」に掲載しますのでご覧ください。