日々の様子

2年生「モンゴルを知ろう」

2年生は「モンゴルを知ろう」の出前授業を行いました。

今回は、モンゴリアンビレッジにお住まいの方々にお越しいただきました。説明が始まると、ゲルや食事・動物についての話を真剣に聴く姿が見られました。代表児童は民族衣装も試着させてもらいました。

子どもたちは馬頭琴の音色に魅せられ、草原の広がりを表現したかのような響きとリズムに自然と体が動いていました。モンゴルの「衣装」と「馬頭琴」に大興奮の連続でした。

遠方からお越しいただき、素敵な時間を作ってくださった皆様、ありがとうございました。

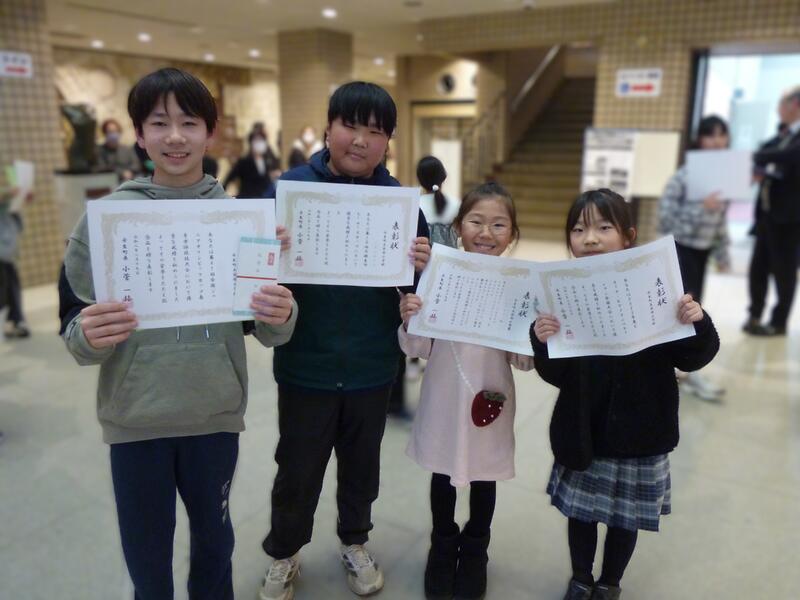

壬生町児童・生徒表彰式

壬生町教育文化功労者並びに児童・生徒表彰式が開催されました。今年度、スポーツ活動や文化活動で活躍した140名の児童・生徒が表彰されました。本校からも4名の児童が表彰を受けました。これからの活躍に期待したいです。

1年生 保育園生との交流会

1年生は、壬生寺第二保育園の年長さんと交流会を行いました。歌や鍵盤ハーモニカの演奏を聞いてもらった後、ゲームを楽しみました。短い時間でしたが、とても楽しく過ごすことができました。1年生は、保育園生のことを思い、歌やゲーム、飾り付けやプレゼントの準備をしっかりしていました。子供たちが生き生きと頑張る姿がたくさん見られたすてきな交流会となりました。

新登校班編成

令和8年度の向けて新登校班を編成しました。新しい班のメンバーや集合時刻などの確認を行いました。全ての班が安全に登校すると共に、地域に元気なあいさつを届けてくれることを願っています。地域の皆様、引き続き御協力よろしくお願いいたします。

多くの保護者の方にご協力いただきました。ありがとうございました。

PTA新旧役員会

PTA新旧役員会を行いました。各委員会で役員選出と引き継ぎを行いました。

負担にならないPTA活動を模索しながら、児童のためにより良い活動を目指していきたいと思います。

令和7年度の役員の皆様、ありがとうございました。また、令和8年度の役員の皆様、よろしくお願いいたします。