活動の様子(R7)

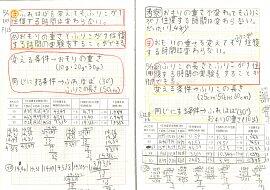

4年生 理科

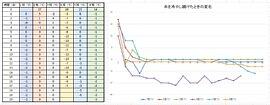

4年生が理科の学習で1日の気温の変化を家で調べてきました。その記録をPCを用いてシートに記入し、全員の調べた結果をグラフに表して特徴を考えました。

タブレットを活用することで、記録を整理する時間が短縮され、考察する時間が十分に確保できるようになりました。

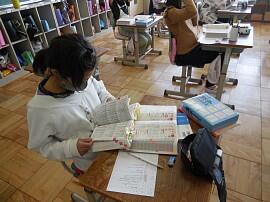

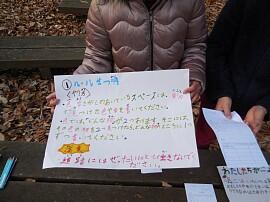

3年生 学校の周りを探検しました

3年生が社会科の学習で学校の周囲を歩き、土地の利用の仕方について調べています。

土地の利用の仕方について気づいたことをたくさんメモしていました。

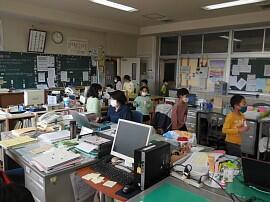

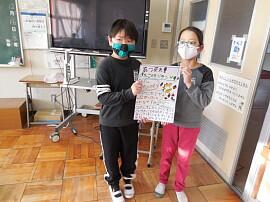

1・2年生 生活科 学校探検

本日、学校探検が行われました。

2年生のお兄さん、お姉さんが1年生を優しくリードし、学校の様々な教室を案内してくれました。

1年生は初めて目にする教室に目を輝かせていました。

異学年集団による豊かな学び合いが実践されていました。

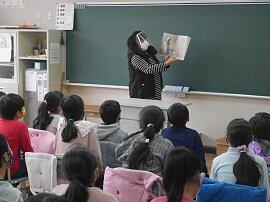

読み聞かせ

本日から、令和3年度の読み聞かせがスタートしました。

連休明けの子どもたちは、お話を聞いて、疲れをふき取無し、すっかり勉強モードになりました。

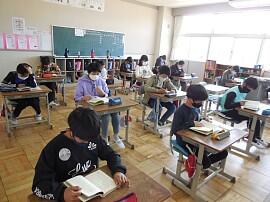

授業参観

本日、授業参観、PTA総会、懇談会、委員総会等実施しました。昨年度はコロナの影響で実施できませんでしたが、本年度、新しい担任の授業、新学年の児童の学習の様子を保護者の皆様にご覧いただくことができました。

子どもたちも、いつも以上に真剣に学習していました。

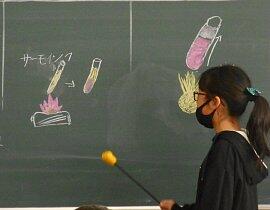

5年生 理科 発芽の条件を探る

5年生は、植物の発芽に必要な条件を、実験によって調べています。

月曜日に準備をしたインゲンマメの様子に、少しずつ変化が見えてきました。

水、空気、温度の条件の中で、どの条件で発芽するか、子ども達は興味深々で

取り組んでいます。

種の変化の様子を、タブレットで記録写真に撮り、チームスにおいて、お互いの

写真や気づきを見合い、発芽条件について考え合う活動を行いました。

写真とともに、自分で気がついたことなども発信し、発芽に必要な条件について意見交換しました。

交通安全教室

本日、交通安全教室を開催しました。上田交番の山田巡査を講師としてお招きし、安全な歩行について学習しました。「よく見ること」「よく見せることが、命を守るやめに大切であるというお話を伺い、体験しました。

子どもたちからは、「安全確認の大切さを学んだ。登校班長として下級生を安全にとうげこうさせたい。」という感想が聞かれました。

願いは、一つ、交通事故0です。

1年生 北っ子の森デビュー

1年生が北っ子の森に生き物探しに出かけました。校庭に出ると、池のにふかしているトンボを発見!「トンボの」が欲しいと、先生におねだりしていました。

新緑のきれいな北っ子の森を皆で歩いて散策です。

これから6年間、この北っ子の森で多くのことを学んでいきます。

5時間目 学習の様子

5時間目は、1年生は、英語、3年生は図工、5年生は道徳、6年生は国語の時間でした。張り切って学習していました。

頑張っています。

避難訓練

本日、避難訓練を実施しました。新しい教室からの避難経路や「おかしも」の約束を確認しました。

真剣に訓練に臨み、いざというときに素早く安全に避難できるようになりました。

3年生 理科 春の生き物探し

3年生が理科の学習で春の生き物を探しに、北っ子の森へ行きました。

北っ子の森は、新緑が美しく、歩く度に道に敷詰められたヒノキの香りが漂い、すがすがしい気分になります。ウグイスや、シジュウガラの鳴き声も聞こえてきます。子どもたちは、昆虫や花を見つけていました。

是から、季節が移ろいで行くと、森も変化していきます。1年間をかけて、生き物の変化や、姿を変える森に親しんでいくことになります。

1年生を迎える会

今日、1年生を迎える会を実施しました。1年生は自己紹介をして、わんぱく隊の仲間入りをしました。各隊ごとに上級生が考えた遊びをしました。とても良い天気で、広い校庭を歓声を上げながら思い切り駆け回っていました。

閉会式の後、学年ごとに集合し、振り返りをしました。

各学年の目当てが達成できたようです。今日は特に、6年生の活躍が光っていました。最高学年としての自覚の見られる活動になりました。これからが楽しみです。

昼やすみ

今日の昼休みの風景です。ゆうがお壬生で本を借りたり、明日の1年生を迎える会の準備をしたり、先生や友達と遊んだり、楽しいひと時を過ごしました。

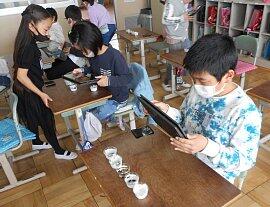

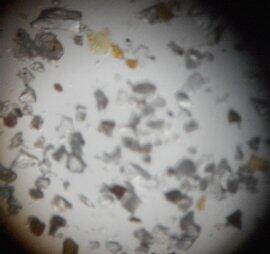

理科観察 タブレット活用

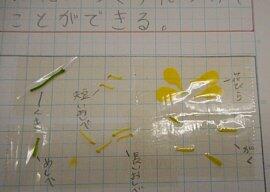

5年生の理科では、アブラナの花のつくりを観察しました。

子ども達は、ピンセットを使って、花の中にあるおしべやめしべを分解しながら、花のつくりを確認していきました。

タブレットを活用し、子ども達がお互いに分解している様子や、まとめたノートを記録写真として残しました。子ども達は、タブレットを活用する力が身についてきました。

初めての委員会

今日は、第1回委員会活動があります。

4,5,6年生が顔合わせ、係決めなどをしました。4年生は初めての活動ですが、意欲満々です。6年生は、リーダーとして意欲的です。5年生は、4年生の世話をしたり、6年生を支えたり、頑張ろうとしています。それぞれの活動を積極的に行い、学校をよくしてくれそうです。

これからの活動が楽しみです。

1年生 初めての5時間授業

1年生は、初めて5時間目の授業をしました。給食は入学お祝いメニューです。お赤飯、空揚げ、お祝いゼリーなど、おいしくいただきました。そして初の5時間目は、音楽です。校歌を歌ったり、音楽に合わせて歩いたりしました。

初めての5時間でしたが、楽しく学習しました。ゆっくり休んでまた明日元気に登校してください。

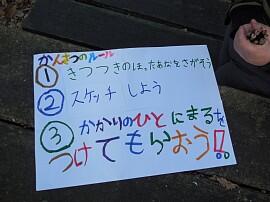

1年学校探検

1年生が、学校探検をしました。いろいろな教室を興味津々で見学しました。

今後、詳しく調べていくことになります。

1年生 初めての給食

今日から、1年生の給食が始まりました。配膳、片付け、最後の歯磨きなど、先生の話をよく聞いて取り組みました。

黙食でしたが, 「おいしい」という心の声が聞こえてきました。明日の給食も、楽しみですね。

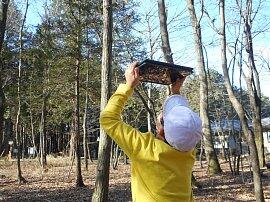

理科「春の生き物のようすを調べよう」

4年生の子ども達が、理科の学習で、校庭のサクラの様子を観察しました。

これから1年間、季節による植物の移り変わりを写真に撮り、タブレットに記録を蓄積していきます。

昨年度から、タブレットの扱いに慣れているため、スムーズに写真撮影をして、記録をしていきました。

頑張っています。

今日は、1年生が初めて歩いて登校しました。上級生と手をつないだり、上級生に荷物を持ってもらったりしながら、頑張って歩いてきました。登校すると、登校班のお兄さん、お姉さんが、靴箱を教えていました。教室では、6年生が優しくお手伝いをしていました。

2から6年生も、クラスの目当てを決めたり、新しい学習に意欲的に取り組んだりしていました。

御家庭でも、どんな学習をしているのか、話題にしてみてください。

明日も、元気に登校してくれるのを、教職員一同、心待ちにしています。

入学、おめでとう!【入学式】

2年生から6年生、職員一同、温かい拍手でお迎えしました。

1年生は、ちょっぴりお兄さん、お姉さんになった誇らしさを胸に、

きちんと式に参加できて、とても立派でした。

明日から、1年生も登校です。楽しい学校生活が送れるよう、教職員一同、努力してまいります。1年生の明日の登校、待っています。

順調です

新しい教室。新しい先生。やる気がみなぎっています。

いよいよ来週から、1年生は入学して、ますます学校が明るくなります。

休み時間

子どもたちが、学校に登校し、活気あふれるスタートとなりました。

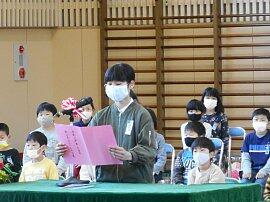

ようこそ壬生北小へ!【新任式・始業式】

壬生北小に、新しく7名の先生をお迎えしました。

子ども達は、新しい先生方の言葉を、目を輝かせながら、聞いていました。

「よろしくお願いします!」温かい拍手でお迎えしました。

続いて、始業式です。代表になった子ども達が、堂々と、新年の決意を発表しました。

新たな気持ちで、新年度のスタートです!

離任式

離任する先生方へ、心を込めてお別れをすることができました。

明日から、令和3年度がスタートします。春休みに、元気に過ごし、整理をして、4月8日に、また全員元気に登校してくることを願っています。

修了式

桜の花が咲きほころぶ中、子どもたちは、元気に登校しました。

休み時間に、いつものように元気よく遊びました。

修了式には、気持ちを引き締めて参加しました。一人一人、担任が呼名すると、きちんと返事をして立つ姿に、1年間の成長を感じました。

コロナ禍の中でありながらも、子どもたちは、目当てに向かい一生懸命に取り組み、様々なことができるようになりました。日々の積み重ねが、本日の子供たちの成長につながっていることを実感した修了式となりました。

この1年間、本校教育にご理解、御協力を賜り、心より感謝申し上げます。

ありがとうございました。

【4年理科】生き物の1年間のようす

今日は、タブレットを使って撮った写真の中から、お気に入りのものを選んで、生き物の1年間の様子をまとめました。

一部、紹介します。

タブレットを使いこなすことができてきました。次年度は、さらに学習が深まるようにタブレットを活用していきたいです。

卒業式

今年度は、コロナウィルス感染防止のために、様々な行事が縮小されたり、中止になったりして6年生にはさみしい思いをさせてきました。しかし、最高学年として、各種の行事でリーダーとして責任をもって取り組み、下級生にあるべき姿を示してくれた6年生は、壬生北小学校の誇りです。本当にありがとう。今日は、天気にも恵まれ、心温まる卒業式になりました。

中学校でのご活躍をお祈りしています。

5年生 調理実習

貴重な体験ができました。

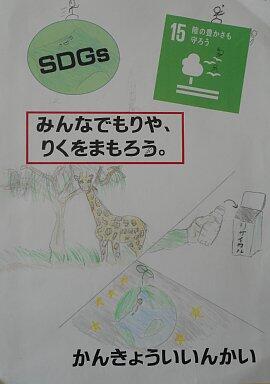

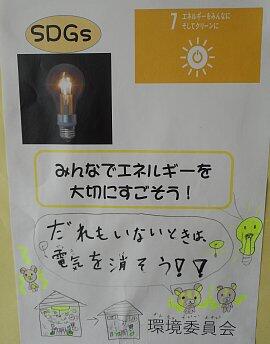

環境委員会によるSDGsポスター

卒業お祝い給食

10名と過ごした時間は、深く太い絆を築いてくれたようです。

6年生の奉仕作業

6年生とのお別れも、もうすぐです。ありがとう、6年生。

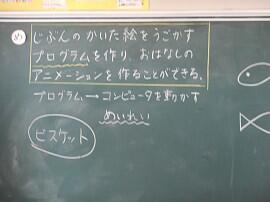

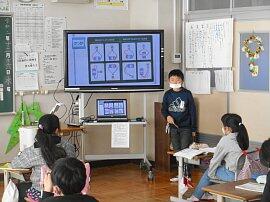

プログラミングによる壬生北小SDGs化計画②

プログラム)を、自分達で考え発表しました。

発表では、実際にプログラミングしたセンサーが動く様子を、タブレットで

動画に撮り、お互いに見せ合いました。

子ども達からは、「たくさん、頭を使った」「楽しかった。またやりたい」などの

感想がありました。

2年生 プログラミング

プログラミングによる壬生北小SDGs化計画①

子ども達は、Meshを自由自在に使いこなし、次から次へと効率的な電気の利用の仕方をプログラミングしました。

子ども達が創り出したレシピ(子供たちが作ったプログラム)の発表会を、明日予定しています。子ども達の発表が楽しみです。

6年 プログラミング

【4年理科】タブレットを使って

4年生の理科で、「水を冷やし続けたときの変化」の実験の記録の様子です。

温度が変化する様子を、タブレッドのTeamsを使って、班ごとにグラフにしていきました。子ども達は、自分の班の結果だけでなく、他の班の結果も同時に見ることができます。タブレットを活用すると、他の班の状況も同時にわかり、温度が0℃になって、氷に変化していく過程が、同じであることを理解しました。

ボランティア活動

想像以上の児童がボランティアで除草作業をしてくれました。おかげで、あっという間にきれいになりました。ありがとう!

登校班編成

新登校班で、安全に登下校できるように、今後も見守りをお願いします。

わんぱく隊解散式

今年度は、わんぱく隊の活動が少なくなりましたが、スポーツフェスティバル、全校遠足、スポーツ集会、わんぱく隊共遊などで、6年生が活躍して楽しい時間を過ごしてきました。1年間、お疲れさまでした。

今年度最後の読み聞かせ

子どもたちは、読み聞かせを楽しみました。子どもたちの健やかな成長のために、読み聞かせをしていただき、ありがとうございました。

最後のわんぱく共遊

6年生と一緒に遊ぶ最後の楽しい時間となりました。

6年生を送る会

合奏や、クイズ、ダンス、寸劇など、笑いあり、涙ありの心温まるかいtなりました。在校生からのプレゼントボックスも届けて、感謝の気持ちを伝えました。6年生からは、音楽の贈り物と、各クラスで使用する立派な傘立てをいただきました。

この傘立ては、6年生が下級生のために、みんなで力を合わせて一生懸命に制作してくれたものです。制作しながら、絆を深めてもいました。

6年生、ありがとうございました。

授業参観

午後には、6年生の親子ふれあい活動を実施しました。親子で写真立てを制作する姿は、ほほえましかったです。小学校生活の思いでの1ページになったようです。

モンゴル授業

2年生国語「スーホの白い馬」5年音楽「世界の音楽」にかかわる内容です。モンゴルの生活などについて映像を見たり、馬頭琴の演奏を聴いたりして、日本とは違う世界に触れました。馬頭琴の、広大なモンゴルの草原にふさわしく心に染み入る音色にうっとりしていました。

2ねんせいは、民族衣装をしました。とっても気に入ったようです。

わんぱく隊共遊

初めてのわんぱく隊をリードした5年生、来年度、最高学年に向けての準備が進んでいます。

雨の昼休み

論語検定に向けての練習や、好きな遊び、お別れする先生へのプレゼンづくり。

雨の日も、また楽し、です。

1・2年 サッカー教室

プロのコーチの方に、ボールの扱い方やドリブルのコツなどを楽しく教えてもらい、最後はゲームを行いました。子どもたちは、サッカーが大好きになったようです。

昼休み

楽しく遊びながら、体力もつけています。

スポーツ集会

最長、1分間の制限付きで実施しました。1分間連続で跳べる子も多く、接戦となりました。6年生と過ごすのもあと少し。また一つ、6年生との思い出ができました。

たちばな幼稚園との交流会

幼稚園生を目の前にして、緊張していた1年生ですが、幼稚園生に小学校に入学したいという気持ちをもってもらえるように発表を頑張りました。

2年生 音楽

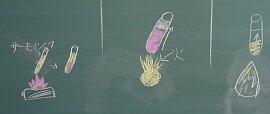

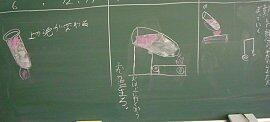

水はどこから温まるか?【4年 理科】

「試験管の水は、どのように温まるか」という課題です。4年生の子ども達の予想が、二つに分かれました。

左側は「下から温まる」、右側が「上から温まる」です。グループ内で意見交換をし、考えをまとめました。

いよいよ実験です。自分が考えた予想通りになるか、興味津々で、取り組みました。

今後、実験の結果をもとに、「どうしてそうなるのか」、さらに考えを深めます。

6年生 体育

6年生も、卒業まで後4週間余り。悔いのない日々を過ごしてほしいです。

北っこの森

昼休み

遊びの中で、友達と仲よくする方法を学んでいます。

1,2年生 合奏練習

6年生に感謝の気持ちを伝えようと、張り切っています。

1・2年生が昔遊びをしました

北っ子タイムには、外で「竹馬」や「凧揚げ」「ゴム跳び」をグループごとに体験しました。3時間目は室内で「ベーゴマ」「けん玉」「あやとり」「お手玉」[福笑い」などを楽しみました。生まれて初めて体験する子も多く、始めはおっかなびっくりの様子でしたが、いろいろな先生に教わりながら挑戦するうちに、だんだんコツをつかんで上手になってきました。

【理科】自らの意見をもって発表できる子ども

フライパンを火にかけるとどのようにあたたまるか、子ども達に図に描かせて

予想させました。子ども達は、自分なりの意見をもって、意欲的に発表することが

できました。

3年生は、「じしゃくのふしぎ」を学習しています。じしゃくに砂鉄を近づけると

どんな動きを見せるか、気がついたことを書画カメラで発表しました。

6年生は、「てこが水平につりあうとき」についての学習です。てこを実際に動かし

ながら、分かりやすく説明することができました。

理科の学習では、身の回りの現象に疑問をもち、自らの予想を立てられることが、

大切です。お互いの予想を交流し合い、新たな実験の意義を発見することができます。

子ども達の意欲的な姿勢が、学習の質を高めています。

2年生 体育

力いっぱい活動していました。

運営委員からの呼びかけ【リモート】

みんな、運営委員の話を真剣に聞き、生活を見直すことができました。

お掃除

少人数なので、モップを活用して、黙々とお掃除をしています。

昼休み

1年生 図工

何をつくっていたのでしょう。楽しそうです。

朝の読書

家でも、進んで読書しているかな?

なんだろう

知りたい方は、お子さんに聞いてみてください。

コロナ禍のグループ

3密を避ける行動も慣れてきました。

ジャンピングボード

昼休み、新しいジャンピングボードで、3年生がなわとびの練習に励んでいました。いろいろな跳び方で跳べるように、たくさん練習してほしいと思います。

朝の校庭と北っ子の森

昼休み

コロナ禍であっても、3密に気を付けて、広い校庭で体を動かすことは、ストレス解消にもなります。心も体も鍛えています。

TEAMsの活用

TEAMsも使いこなせるよう、真剣に学習しています。コロナ感染拡大中であっても、「学びを止めない」「子どもたちの学習の保障」に向けて、準備中です。

1年生の音楽

コロナウィルス感染防止対策をしながらの学習を進めています。

「壬生北小SDGs活動」の紹介【環境委員会】

壬生北小では、人類共通の目標である「SDGs」について、学校全体としての取り組みを行っています。子ども達は、各教科の授業において、「SDGs」に関わる部分について学習をしています。

環境委員会の子ども達が、「壬生北小のSDGs」について調査しまとめましたので、以下に紹介します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

リンドウを、「北っ子の森」で見つけました。リンドウは、毎年秋に花を咲かせます。この花はきれいなので、ぜひ探して観察してみてください。

SDGs」の17分野の目標では、「15 陸の豊かさを守ろう」がかかげられています。

「北っ子の森」には、ススキの他にも植物がたくさんあり、身長よりも大きいです。とても自然が豊かです。

学校にある「北っ子の森」は自然が豊かで、いろいろな木の実が落ちています。キノコやどんぐりなどです。この写真のクリは、実がぎっしりとつまっていて、3つも入っていました。とげがすごかったです。「北っ子の森」では、自然がたくさん見られます。

この写真は、「ふ葉土」をかき混ぜている写真です。「ふ葉土」は、落ち葉と米ぬかで作られています。落ち葉は、学校に落ちているものを使い、米ぬかは、農家のみなさまからもらいました。「ふ葉土」を作るのに、半年かかります。

「SDGs」の17分野の目標では、「7 エネルギーをみんなにクリーンに」がかかげられています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

壬生北小では、このように持続可能な社会の実現に向けて、環境委員会活動や総合的な学習の時間、各教科の中で関連付けた学習を実施しています。

学年共遊

校庭のロウバイの花も咲き、かぐわしい香りが校庭に漂っています。

3学期始業式【オンライン実施】

3学期の始業式を、校長室と各教室をオンラインでつないで行いました。

子ども達は、校長先生の話や児童代表の言葉に、真剣に耳を傾けていました。

児童代表の言葉では、3学期に向けての決意を、代表になった児童が、

力強く発表しました。

子ども達は、新たな気持ちで、3学期を迎えることができました。

2学期 最終日

各学年は、それぞれのまとめや、お楽しみをして過ごしていました。

2学期は、93日、登校日がありました。8月24日から、土曜授業もあり、子どもたちは頑張りました。明日から、冬休みです。コロナ感染者も増加しています。規則正しい生活を心がけて、また元気に1月8日に登校してほしいです。

2学期終業式【Zoom】

行いました。

児童代表の発表では、1年生から6年生まで、自分の教室から、堂々と

はっきりした声で、2学期の振り返りを発表することができました。

パワーポイントを使った校長先生のお話には、どの子も真剣な表情で、

聞いていました。

2学期の振り返りと、3学期への意欲付けができました。

稲葉小との交流授業

各校の植物や生き物を紹介し合い、気づきを発表しました。

初めての他校との交流学習に緊張気味だった子供たちも、タブレットを用いて他校の様子や他校の児童と意見交換できたことで、学習意欲もさらに高まりました。

2年生の生活科発表

1年生もよく話を聞いて、驚いたことや疑問に思ったことを質問したり発表したいrしました。町巡りをして、地域の良さを再発見しました。

わんぱく隊共遊

4年 理科の授業

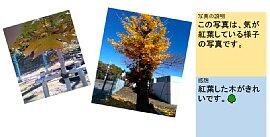

タブレットを使って、記録写真を撮ろう!【4年 理科】

「北っ子の森」は、いよいよ本格的な冬の装いを見せ始めました。

子ども達と「北っ子の森」に出かけ、その様子をタブレットの記録写真に

おさめてきました。

子ども達はタブレットを上手に活用して、それぞれが発見した

「冬の生き物の様子」を、写真におさめていました。

一足お先に

今学期も今週で終わりになります。子どもたちは、学習のまとめに励んでいます。

北っ子の森で

冬の森も、居心地がいいです。

3年生 総合的な学習

落ち葉や森の音集めや、集めた小枝で絵をかいたり、キツツキのあけた穴を見つけたり、自然に気づいたり、自然に親しんだりする活動を楽しんでいました。冬の森には、発見がたくさんあったようです。

【3年理科】「主体的・対話的で深い学び」に向けて

前の時間、大興奮のうちに、どの子も豆電球に明かりをつけることができました。

そして、「明かりがつくつなぎ方」と「つかないつなぎ方」には、どんな違いがある

か、子ども達は、疑問を持ちました。

今日の授業では、子ども達は、豆電球の「明かりがつくつなぎ方」と

「つかないつなぎ方」には、どんな違いがあるか考えました。

教科書の例をもとに、その違いを、発表している様子です。

それぞれの意見発表の後、もう一度豆電球や乾電池を使って、「明かりがつく

つなぎ方」の秘密を、まとめることにしました。その結果を発表している

様子です。

子ども達は、書画カメラを使って、自分のノートを見せたり、実際につなぎ方を

やって見せたりするなど、意欲的に発表することができました。

授業の中では、子ども達が自主的にお互い教え合ったり、意見交流する場面が

随所に見られました。

3年生になって学び始めた理科の学習において、「主体的・対話的で深い学び」が

少しずつ、子ども達に根付いていることを、実感しています。

1年生 生活科

写真では、わかりませんが、なんと、晴れているのに雪が降ってきて、子どもたちは大はしゃぎ。大歓声を上げて遊びました。

図工

ダイナミックな作品が完成したようです。

Teams(チームス)による学習【6年 理科】

Teams(チームス)とは、インターネット上で同期させながら、お互いの意見交流ができるものです。

まだ始めたばかりですが、子ども達のICT活用能力は、確実に成長していっています。

こんなに大きくなりました!【4年 理科】

子ども達は、4月からヘチマの成長の様子を観察してきました。ここまで大きくなったヘチマの成長する力に、改めて驚いている様子でした。

種子がたくさん取れたので、子ども達それぞれに分けました。

「家で植えてみる!」

子ども達の心は、既に、次の収穫に向かっています。

続いて、アルコールランプの使い方の学習を行いました。

① マッチで火をつけることができる。

② マッチの火を消すことができる。

③ アルコールランプに火をつけることができる。

④ アルコールランプの火を消すことができる。

子ども達は、1つ1つステップを踏みながら、確実に学習していきました。

学校保健委員会

子どもたちが真剣に話を聞いている姿から、佐藤先生からとても素直で一生懸命な素晴らしい子どもたちですね、とお褒めの言葉をいただきました。

睡眠は、8時間は必要だそうです。脳みそをよく働かせる時間になっています。質の良い睡眠が、体も心も頭も成長させます。「寝る子は育つ」と言われます。しっかりと睡眠時間を確保させたいですね。

学校運営協議会を開催しました

少人数を生かした学校運営の継続や、中1ギャップの解消についてご意見を伺いました。今後の学校運営に反映していきたいと思います。

「実験すると、分かるね」

かどうか、実験をしました。

実験をした後の子ども達の声です。

「実験すると、分かるね!」

実験前の予想と比べて、どのように違ったか、それぞれの子ども達が確認しました。そして、結果をもとに、どのようなことが考えられるのか、グループで話し合いました。

続いて、3年生と5年生の理科のノートを紹介します。5年生は、丁寧に実験の記録を取っています。3年生は、学習のまとめをしています。どちらのノートも、子ども達の意欲が、よく伝わってきました。

読書

面白い本に出会えたかな。

面白い本に出会えたかな。読書で培われる力は、子どもにとっての計り知れない財産になります。

今後も読書の推進に努めていきます。

体験するから分かる理科

4年理科「ものの温度と体積」の学習です。水の体積が温度によって変わるかどうかを、実験で確かめました。

子ども達は、自分の予想通りになるかどうか、興味津々で実験に取り組んでいました。グループの子と、「上がった」「下がった」と、お互いに顔を見合わせてうなずき合っている様子が見られ、微笑ましかったです。

校庭では、3年生が、「光の性質」の実験を行いました。

虫眼鏡で光を集めるとどうなるか、それぞれに確かめてみました。最初は、なかなか

光を集めることが難しかった子ども達も、やっていくうちに、上手に光を集めることが

できるようになりました。

「先生、見てください!」

「こんなに、光で穴が開きました!」

「先生、またやりたいです!」

子ども達からの声が鳴りやみませんでした。

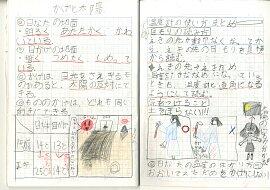

5校時は、6年生が理科室で、「大地のつくりと変化」の単元を行いました。

火山灰の特徴を、顕微鏡を通して発見する授業です。火山灰を、よく洗った後、

顕微鏡で観察しました。子ども達からは、火山灰の透き通った透明感や光沢に、

「きれい!」「すごい!」

と、歓声が上がりました。

自分達で繰り返し洗ってキレイにした火山灰だったからこそ、見えたときの

喜びも倍増したようです。

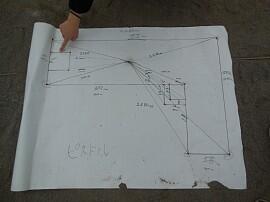

地上絵

原画をもとに拡大図に挑戦していたようです。ナスカの地上絵は、ぢ亜によって描かれたとも言われています。壬生北小の6年生たちはうまく描けたかな。それにしても、太古の昔、ナスカの地上絵を描いた人々の技術の高さには驚きますね。

北っ子の森

鳥のさえずりが響いて神秘的です。散歩すると心が落ち着きます。

読み聞かせ

1・2年生は「ぶたくんと100ぴきのおおかみ」「ぽんたのじどうはんばいき」という本を読んでいただきました。

3・4年生は「びんぼうがみとふくのかみ」という本を読んでいただきました。

5・6年生は「宇宙をみたよ」」という本を読んでいただきました。

どの本もボランティアの方々が、子どもたちのことを考えて一生懸命選んでくださった本です。どの学年も最後まで真剣に聞いていました。その表情からは本の世界に引き込まれ、楽しさを十分に味わっていることが伝わってきました

昼休み

わんぱく共遊

楽しい時間を過ごしました。