活動の様子(R7)

2年 プログラミング学習

本日(10月11日)2年生がプログラミング学習(タブレットを使用しないアンプラグド学習)を行いました。

題材は今週木曜日の社会見学で訪問する宇都宮動物園の見学についてです。

児童の見学希望場所をどのように回ると効率よく見学できるか、その順番について園内地図を見ながらグループや全体で話し合いました。

グループメンバーの希望を踏まえながら、様々な順番について検討することができました。

本日の学習成果を社会見学当日に生かすことができるようしっかりと声掛けをしていきたいと思います。

6年 調理実習

本日(10月11日)、6年生が調理実習を行いました。

「工夫して毎日の食生活に生かそう」のテーマのもと、栄養バランスを考えたメニューを調理しました。

感染防止対策を徹底しながら、有意義な活動ができました。

ぜひ、御家庭でも「本日の学び」を生かす場を設けていただけますと幸いです。

準備等、大変お世話になりました。

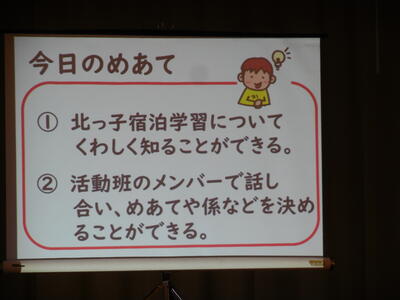

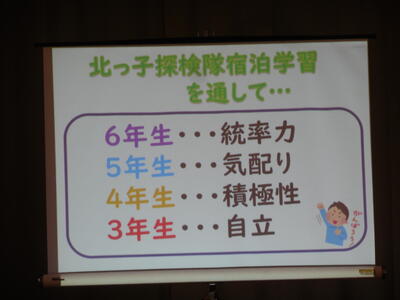

北っ子探検隊宿泊学習(日帰り)の事前学習

今年は、コロナ禍であり、昨年度中止になった北っ子探検隊宿泊学習を日帰りで実施することにしました。

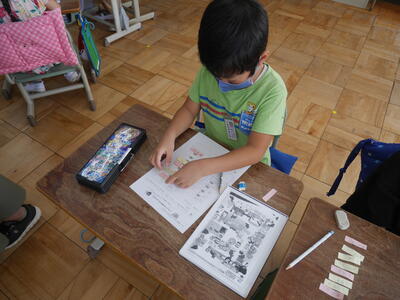

今日は、その事前学習をしました。6年生はさすがにしおりを読み込み、付箋を貼ったり、マーカーで印を引いたりして熱心に読み込んできていました。先生たちから、1日の流れや、ゲームの説明を聞きました。子供たちは、熱心にメモを取っていました。

活動班に分かれて、班の目当てや係、座席などを班長を中心に決めていきました。

来週の北っ子探検隊の校外学習が楽しみです。

バッタ

昼休みに、3年生がバッタをつかまえました。

トノサマバッタとショウリョウバッタです。昆虫を学習したので、興味を持っているようです。

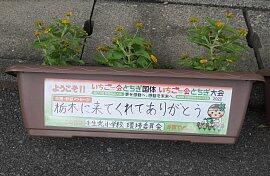

来年の「とちぎ国体」に向けての応援メッセージ

「ようこそ!!いちご一会とちぎ国体へ」

環境委員会が、来年度のとちぎ国体への「応援・歓迎メッセージ」を書きました。

委員会の子ども達が、みんなで話し合って考えた心をこめたメッセージです。

今日は、6年生が代表して、メッセージを貼りました。

美しい花とともに、このメッセージが、来年度に届くことを願っています。

ゆりのき

2019年2月に植樹したゆりのきが、とても大きくなりました。

2021年 9月のゆりのき

ゆりのき の生長に子供たちの成長を感じます。

プレ国体花飾り

とちぎ一期一会国体を来年に控え、今年度本校では「プレ国体花飾り」に参加しています。

内容は、壬生町内の国体会場に飾る花の栽培の「試行」を行っています。環境委員を中心に水やりやネームプレートづくりなどを行っています。

先週の台風で弱ってしまった花がありますが、一生懸命育て、壬生町を訪れる選手のみなさんを温かくお迎えしたいと思います。

来年は「国体イヤー」となります。今年度の成果と課題を踏まえ、全校を挙げて取り組んでいきます。

とちぎグリーンフェスタ2021 花飾り作成

4,5,6年生が、グリーンフェスタに飾るプランターづくりをしました。説明を聞いて、一人1プランターに花苗を植えました。

プランターは、10月16日から開催されるグリーンフェスタの会場、わんぱく公園に飾られます。

子育て親育ち講座

10月1日、本校にて就学時健康診断が実施されました。

あいにくの雨天でしたが、多くの来年度入学生及びその保護者の方が来校されました。

本日は来年度入学生の検診に併せて、保護者の方対象に「子育て親育ち講座」を開催いたしました。

栃木県総合教育センターより2名の講師をお招きし、「子育て」を中心に意見を交換しました。

60分の短い時間でしたが、有意義な時間を共有することができました。

1,2年生 生活科

今年度は、1,2年生が校外学習で宇都宮動物園に行きます。そのための事前学習が始まりました。2年生の班長を中心に、グループの自己紹介をしたり、めあてや係を決めました。この学習を通して、多くの学びを得ることができそうです。

2学期 クラブ

今日は、クラブがありました。イラストを描いたり、卓球をやったり、プログラミングに挑戦したり、ゲームを楽しんだり、自分のクラブで異学年の友達と楽しいひと時を過ごしました。

初めての絵の具

1年生が、本日初めて絵の具の使い方を学びました。机の上に道具を置いて、慎重に水を入れてきて、絵筆を使って水の調節をしながら、好きな色でクジャクの羽に色を塗りました。一生懸命に先生のお話を聞いて、楽しそうに活動していました。

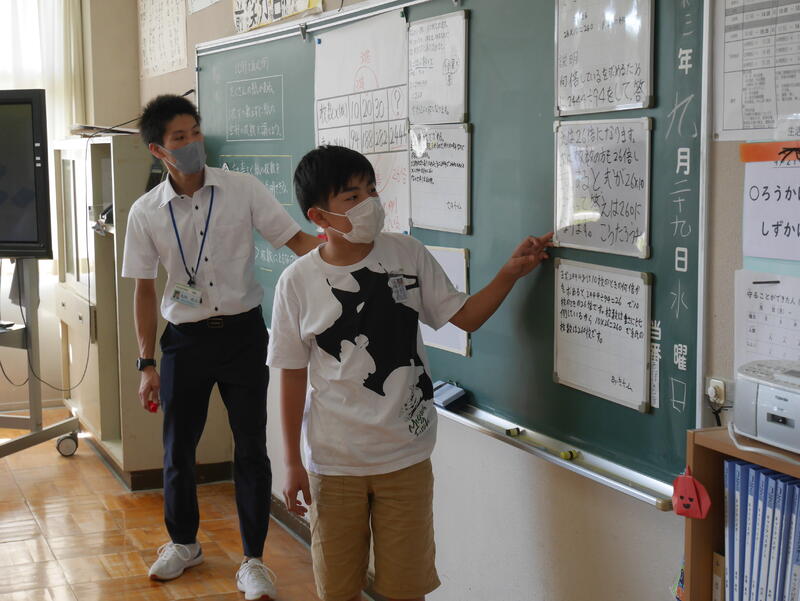

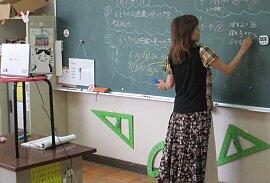

研究授業を行いました

本日、1校時に3年小林学級、2校時に6年丸田学級、3校時にゆりのき2組渡邉学級にて研究授業を行いました。

研究授業の指導者として壬生町教育委員会より教育長及び2名の指導主事が来校されました。町教委からの指導・助言により、教職員にとってもよりよい指導方法や内容について学ぶ貴重な研修機会になりました。

子どもたちは普段の学習成果を踏まえ、熱心に取り組んでいました。

昼休み

今日は、秋晴れ。昼休みの校庭には、子供たちの元気な声と笑顔があふれました。

壬生北小では、遊びの時間を大切にしています。遊びは、子供たちの成長に欠かせない大切な時間と考えているからです。なぜなら、体を動かして遊ぶことで、心の解放、ストレスの発散ができるからです。思い切り体を動かして遊ぶことで、勉強して疲れた心と頭をリフレッシュし、次の時間にまた、しっかりと集中することができるようになるのです。もちろん、体を動かすことで、体力づくりや仲間づくりにもなります。

まさしく、「よく遊びよく学べ」です。

お話タイム

先週から、毎週水曜日の給食の時間に「お話タイム」を始めました。普段聞くことのできない先生方のお話を聞くことができます。今日は1年担任の「好きなこと」のお話でした。子供たちは、心の中でうなずいたり驚いたりしながら黙食していました。

どんなお話だったか、御家庭で話題にしてみてはいかがでしょうか。

とじこめた空気は、不思議がいっぱい【4年 理科】

4年生の理科では、「とじこめた空気」について学習しています。

子ども達は、ふくろに空気をとじこめて、どんな性質があるのか調べました。

教室に戻って、発見したことをノートにまとめ、黒板に書いて、お互いに共有しました。

たくさんの意見が出て、とじこめた空気についての子ども達の考えが深まりました。

1,2年生 うさぎとなかよし

1,2年生が生活科で「小動物とのふれあい教室」を実施しました。ウサギとふれあいうことで、生き物に親しんだり、命に気づいたりする学習です。

獣医師さんからウサギの気持ちを知る方法を教えてもらったり、心臓の音を聞かせてもらったりしてから、ウサギと触れ合いました。

「かわいい」「心臓が動いている」「あったかい」など、生き物の命への気づきのつぶやきががありました。

DVDで、ウサギのことを詳しく学びました。

10月には宇都宮動物園に訪れます。生き物への関心が高まるものと思います。

いっぱい種が取れました!【3年 理科】

3年生の理科では、「植物の一生」についての学習をしています。

花が咲いた後に、植物はどのようになるのか、校庭の植物の観察に出かけました。

花壇に植えてあるマリーゴールドには、実がいっぱいついていました。

子ども達は、実からたくさんの種を取りました。そして、学年の畑に植えているヒマワリからも、

たくさんの種を取って、子ども達は嬉しそうでした。

学校再開

本日から、学校が再開し、子供たちが元気に登校してきました。オンライン授業で学んだことを復習したり、確認テストをしたりしながら、学習に真剣に取り組みました。給食では、飛沫感染を防ぐために、黙って配膳、食事、片付け、歯磨きをしました。昼休みにはディスタンスに気を付けながら楽しく遊びました。通常の学校生活が戻ってきて、子供たちの笑顔が学校にあふれました。

今後も、感染状況を踏まえた教育活動を展開していきます。

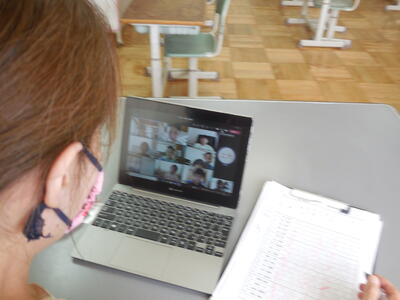

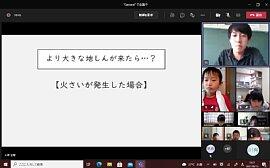

オンラインでの【全校避難訓練】

本日、オンライン上での避難訓練を行いました。

全校児童が、同じチームに入り、きちんと避難訓練を行うことができました。

オンライン上であっても、自らの命を守る訓練は大切な学習です。子ども達は、オンライン上においても、

真剣に取り組むことができました。

9月1日は、防災の日でした。台風、洪水、地震、様々な災害から身を守れる人に育ってほしいと思います。

家にいるときに、大きな地震が来たらどうしたらいいのか、これを機会に御家庭でもぜひ話し合ってみてください。

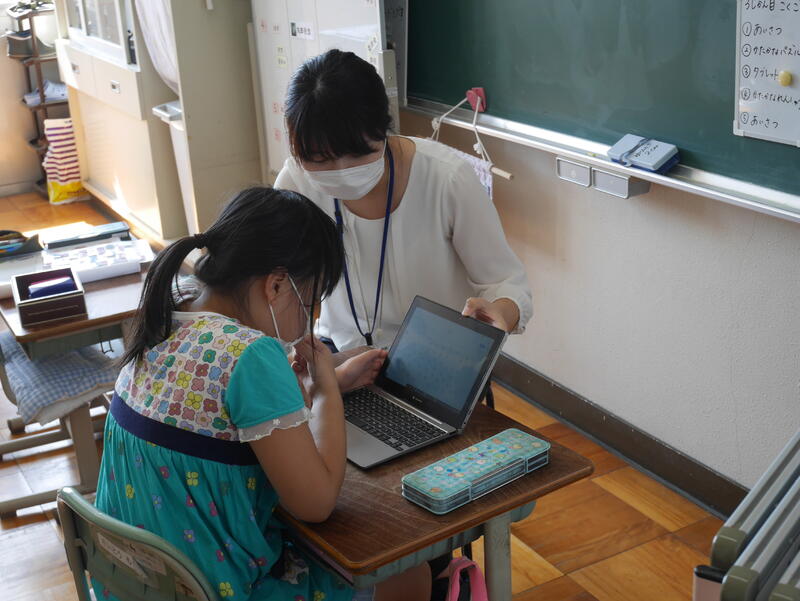

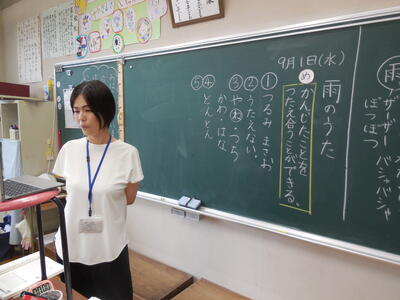

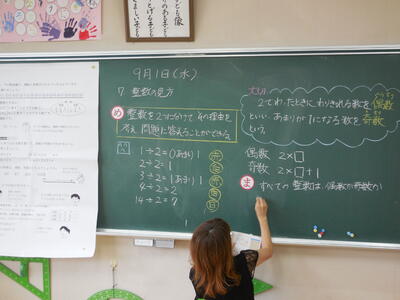

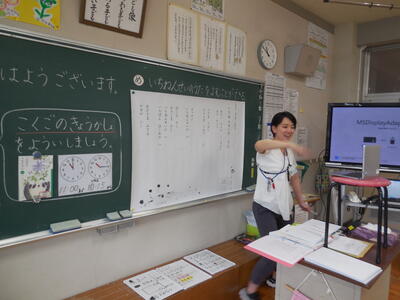

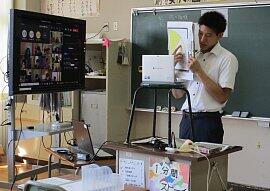

オンライン授業に取り組む本校の先生方の様子です。

今日で、オンライン授業の2週目が終了しました。

本校では、それぞれの先生方がオンラインならではの授業に取り組んでいます。

特に、子ども達にとって、オンライン上でも分かりやすい教え方について、日々、研究を続けています。

子ども達の「学びの継続」に向けて、努力している様子を紹介いたします。

本校では、オンラインであっても、黒板を用いて、普段の授業のように課題を提示したり、目当てを確認したりしています。各自の考えを発表させたり、ノートをカメラで映して見せ合ったり、対話的な活動を取り入れた学習もしています。また、画面上に映っていない児童への声掛けも実施して、学習の進み具合を確認しながら取り組んでいます。学校が再開したときに、オンラインでの学習の延長で、スムーズに学習を進めることができるように、様々な工夫を取り入れながら、取り組んでいます。

オンライン授業、2週目の子ども達の様子です!

オンライン授業、2週目に入りました。今日は、北小児童、全員が出席しました。

授業をしていて、子ども達の意欲がよく伝わってきました。

オンライン授業の中で、教科書を読んだり、ノートに書いたりすることも、慣れてきたようです。

発表にも、積極的に取り組む様子も見られました。

子ども達の「学びの継続」に向けて、精一杯、取り組んでまいります。

本格的な授業が実施されています

本校では、1時間たりとも無駄にせず充実した学びになるように、十分に授業の準備をし、早速本格的な学習をスタートさせました。

問題に答えたり、考えを発表したり、ノートにまとめや振り返りを書いたり、練習したり、授業が進んでいきました。子供たちは一生懸命に頑張っていました。

明日からは、体育や音楽、道徳など時間割通りに進んでいきます。

御家庭でも、お子様に今日の様子を聞いて、2学期の学習を学校にいると思って、気持ちを切り替えて頑張るように励ましてください。よろしくお願いします。

2学期オンライン授業、スタートしました!

本日より、オンライン授業のスタートです。

自宅や学童等にいながらも、学校と同じように学習をしていきます。

今日は、2学期の始業式を実施しました。夏休みが終了し、今日から2学期がスタートしたことを実感させるために、体育館で次第に沿って実施しました。校長からは、今いるところを教室だと思って、夏休みとは区別し気持ちを切り替えて、生活していきましょうと話がありました。

その後、学級活動で壬生北小「オンライン授業 10の決まり」を確認したり、2学期の目当てを決めたり、授業をしたりしました。子ども達は、真剣に、授業に参加していて、とても立派です。

明日からも、普段の授業と同じように、朝の会から始まり、時間割通りに学習をしていきます。1時間、1時間の学びを継続していきます。

オンライン登校日

本日、オンライン登校日でした。久しぶりに子供たちの元気な声や姿を見ることができ、担任の先生たちは、とてもうれしそうです。健康観察をしたり、宿題の進捗状況、生活上の注意点などを確認したり、夏休の過ごし方を発表したりしました。子供たちが元気そうで何よりです。

夏休も残り1ケ月を切りました。まだまだ暑いです。コロナウィルス感染者も急増しています。十分に注意して生活し、始業式に全員、元気に登校してくることを願っています。

熱中症指数、警戒レベルです。

午後12時35分、熱中症指数は、31.3で警戒レベルです。周囲温度も、37.8℃でとても徒歩下校できない状況です。熱中症防止に努めています。

1学期終業式

1学期の終業式を体育館で行いました。

全児童、大変立派な態度で式に臨みました。

各学年による児童代表の言葉も、それぞれの児童の思いがこもり、しっかりと発表することができました。

校長先生からは「3つの『あ』」についてお話がありました。

児童から校長先生の説明の前に「3つの『あ』」を当ててしまうという嬉しいハプニングがありましたが

①あいさつ、②あんぜん、③ありがとう(感謝の気持ち)に留意しながら充実した夏休みを過ごすことについて全員で確認することができました。

夏季休業は42日間の長期間にわたります。引き続き、本校児童に対して御家庭や地域のみなさまによる温かなまなざしをよろしくお願いいたします。今学期も大変お世話になりました。

<夏休みの全児童共通課題について>

北っ子の森で、「夏の生き物」をたくさん見つけたよ!

4年生が、「北っ子の森」に、夏の生き物を見つけに行きました。

子ども達は、長袖長ズボンに、きちんと身支度をして、探検に出発です。

どんな生き物がいるか、ワクワクしながら、森の中に入っていきました。

「北っ子の森」では、たくさんの生き物がいました。クワガタムシ、カブトムシなどです。

子ども達は、夏の生き物に触れることができた良い機会になりました。

夏の生き物は、春のころと比べて、活発に活動することなどを学びました。

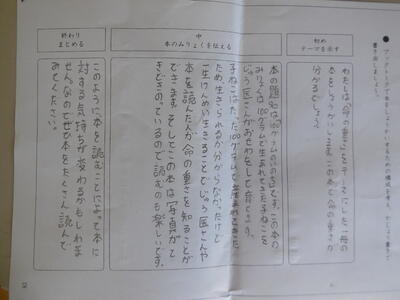

6年生 国語

6年生は国語で「私と本」の学習をしていました。夏休みを前に、「癒し」「命の重さ」「平和」「感動との出会い」「おもいやり」などの各自のテーマのの下、おすすめの本を紹介していました。

友達のおすすめの本を興味津々、聞いていました。夏休みには読書の幅が広がることでしょう。

学校南交差点の現地視察が行われました

本日(7/16)、壬生町長等による学校南交差点の現地視察が行われました。

今回は地元代表として、本校学区の民生委員さん5人の参加がありました。

民生委員さんから、本校児童の安全策を早急に講じられるよう力強い要望をしていただきました。

全児童が安全な通学ができるよう、今後も安全指導及び安全策の要望をしていきたいと思います。

保護者及び地域のみなさまにおかれましては安全な通学が継続できるよう今後も温かい御配慮をお願いいたします。

砂遊び

1年生が生活科で砂遊びをしました。身近な自然(今回は、砂)を利用して遊ぶ活動を通して、砂の面白さに気づいたり、みんなと楽しみながら遊びを作り出すことができることを目指しています。

友達と、協力してトンネルや山を作って楽しんでいました。

1年国語 おおきなかぶ

本日(7/14)4時間目、1年生が「おおきなかぶ」の劇を発表してくれました。

一人一人が日頃の練習の成果を余すことなく発揮し、しっかりと台詞や動作を披露してくれました。

お互いの頑張りを感じられる素敵な時間になりました。

昨日には、心を込めて作成した招待状を先生方に届けてくれました。

心優しい1年生の姿を見ることができました。

不審者対応の避難訓練を行いました

スクールガードリーダー船渡川様、上田駐在所山田様に、ご協力いただき、不審者対応の避難訓練を

行いました。子ども達は、不審者が校内に入ったときにどう対応するか、真剣に学びました。

【避難訓練の様子】

【体育館での学習の様子】

放課後には教職員対象の研修を行いました。非常時を想定し、組織的な対応を心掛けました。

【職員研修の様子】

学校ではまずは、日頃の施錠を心掛け、不審者が入ってくることがないよう未然防止に努めていきたいと思います。

子供たちの様子

もうすぐ夏休みです。学習の仕上げの他に、花壇の整理、夏休み用の本の貸し出しなど、大忙しです。

教育委員さんが北小にやってきました

本日(7月9日)、壬生町教育委員会の委員さんが北小にやってきました。

本校児童にとって殆ど面識のない委員さんですが、児童は普段通り熱心に授業に取り組んでいました。

教育委員さんから、本校児童の落ち着いた授業の取組や教職員の熱心な指導についてお褒めの言葉をいただきました。引き続き、授業の充実に努めて参ります。

わんぱく隊 活動その2

今日は、わんぱく隊共遊の日です。6年生主導で遊びを考えてくれて、活動しました。

広い校庭で、4班に分かれて、異年齢集団で元気に遊びました。校庭を走り回ることで体力をつけ、仲間と遊ぶことで、協調性や思いやりを育てています。壬生北小学校の子供たちを育てる大切な活動です。

わんぱく隊 活動

朝、花壇の除草をしました。一生懸命に除草し花壇がきれいになりました。

【4年理科】夏の生き物の記録を撮ろう

子ども達が育ててきたヒョウタンが、一気に伸びました。雨の合間を縫って、

校庭の生き物たちの写真を撮りに行きました。

校庭のサクラも、夏の装いを見せ始め、子ども達は、春に撮った写真を見比べて、その違いに

驚いていました。

子ども達が撮った写真は、チームズによって、教室で共有化し合いました。

梅雨の合間に

このところの雨でプールに入れませんでしたが、本日、梅雨の合間に水泳授業を実施しました。

写真は低学年の様子です。だるま浮きやふし浮きなどに挑戦したり、自由時間を楽しんだりしました。

水に慣れて、上手に浮くことができるようになってきています。

学校運営協議会及び情報モラルに関する学習について

去る6月23日に全学級で「情報モラル」に関する授業を公開しました。

情報モラルについては、ICTの活用とともにその理解が図られるよう、本校では今後も継続的に取り組んでいきたいと考えております。

当日は保護者の皆様並びに学校運営協議会委員の皆様に授業を参観いただき、貴重な御意見を頂戴いたしました。

皆様の御意見を参考にしながら今後も壬生北小学校の教育の充実に努めていきたいと思います。

※PDFデータに「情報モラル」に関する学習についてのアンケート結果をまとめましたものを保護者にメール配 信いたしましたので、ぜひ、御覧ください。

2年生の発表

2年生が生活科で町探検に行って学んだことを1年生に発表しました。

クイズを出したり、写真を見せたり工夫しながら発表しました。

1年生は、説明を聞いたり、クイズに答えたりして、来年の町探検の学習が楽しみになったようです。

学習頑張っています

雨でも、子供たちは元気に学習に取り組んでいます。

雨読(うどく)の季節到来です

本日(7/1)、「図書ボランティア」さんをお招きし、全学年で「読み聞かせ」を実施しました。

本日の空模様はあいにくの雨でしたが、雨だからこそ児童にとって本に存分に親しむ機会となりました。

本校では毎月1回程度、図書ボランティアさんによる「読み聞かせ」を実施しております。

図書ボランティアのみなさま、児童のために貴重な本に親しむ機会を設けてくださりありがとうございます。

わんぱく隊共遊

本日(6/30)の北っ子タイムは「わんぱく隊共遊」を実施しました。

6年生のリードのもと、全学年が楽しめるようルールに工夫を加えながら「ドッジボール」や「泥刑(どろけい)」等が行われました。

「もっと続けたい」と終了のチャイムを残念がる児童がたくさんおりましたが、梅雨の合間の楽しいひとときになりました。

雨

今朝は、雨でした。雨の中を、元気に歩いて登校する子供たち。

昼休みは、雨もやみ、校庭で元気に遊び回る子どもたち。

今日も、元気いっぱい勉強して、食べて、遊んで、学ぶことができました。

世間では悲しい事故が起きていますが、子供たちの笑顔を守っていきたいです。子どもたちが安全に登下校できるよう、登下校の付き添いや見守りをしてくださっている方々、本当にありがとうございます。

4年社会 町内施設めぐり

本日(6/29)、社会科学習の一環として町の中央配水場及び清掃センターに出向き、私たちの安全なくらしを支える施設について学習しました。

研修室での学習や実際の施設見学など充実した学習の機会になりました。

お世話になった職員のみなさんに、元気いっぱいの声で気持ちのよい挨拶ができました。

6年社会 町内史跡めぐり

本日(6/25)、社会科学習の一環として町の歴史民俗資料館及び牛塚古墳、車塚古墳、愛宕塚古墳に出向き、歴史について学習しました。

学芸員の伊沢さんの丁寧な説明により、歴史を身近に感じることができました。

壬生町の歴史の深さを感じる貴重な機会になりました。

授業参観

本日、授業参観を実施しました。コロナ禍ではありますが、本校は児童数が少ないので、例年通りの授業参観を実施しました。午前中は、情報モラルの指導について参観していただきました。ネット社会を生きる子供たちがネットに潜む危険性を理解し、犯罪に巻き込まれないようにする知識や態度の育成を目指した授業です。

オンラインゲームなどは、もっとやりたくなるような仕組みでできています。課金してアイテムを入手しキャラクターを強くしたり、待ち合わせをして協力して敵に対峙したり、いつのまにか、どうしてもやめられない心境にさせられるのです。その仕組みにはまり、夜更かしをして、体調を崩したり、友達を失ったり、お金の損失を招いたりしてしまいます。その他のネットにまつわる危険性を学習しました。。御家庭で、今日の学習について話題にし、危険性を回避するためにどうしたらいいか、再度話し合ってみてはいかがでしょうか。

午後は、各クラス授業を参観していただきました。

お家の方に見守られる中、一生懸命に学習していました。御家庭で、お子様の良かった点について話題にし、お子様を励ましてあげてください。

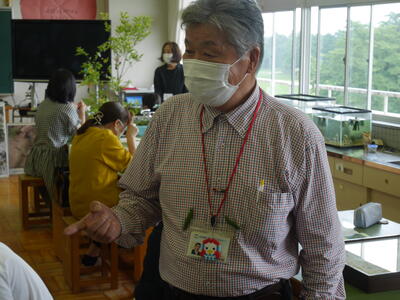

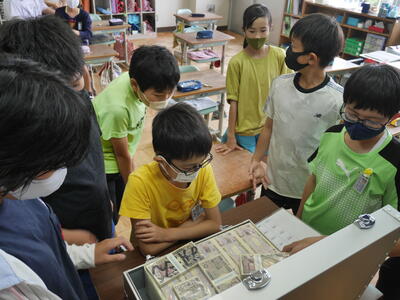

3年 子育て親育ち講座

本日(6月23日)4時間目に理科室を会場に「3年子育て親育ち講座」を開催いたしました。

講師に、壬生ファーブル会顧問の大島菊夫先生をお迎えし、オオムラサキやカブトムシの成長に関する学習を親子で行いました。

児童は目の前のオオムラサキやカブトムシに大興奮でした。

講座の最後には全員でオオムラサキの放蝶を行いました。

6年社会 租税教室

本日(6月22日)、壬生町役場税務課職員を講師に迎え、租税教室を実施しました。

もし、税金がなかったら、「火事の時は?」「救急車が必要な時は?」「ゴミ収集車にゴミを回収してもらいたい時は?」どうなるのか、様々に考えさせられる内容でした。

授業の終末には、児童全員が税金の必要性を理解することができました。