カテゴリ:4年生

4年生 福祉出前授業

1月20日(火)4年生を対象として福祉出前授業が行われました。

初めに、点字ブロックやヘルプマークなど身近にある福祉についてのお話を聞きました。

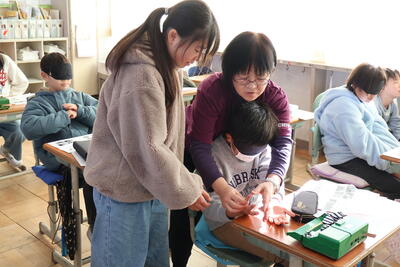

次に、盲聾者体験を行いました。目隠しをした友達に言葉を使わずどのように言葉を伝えればよいのか考えました。

指で相手の手のひらに文字を書いて伝えました。

最後に点字を打ち、自己紹介をしました。講師としてお越しいただいた盲聾者の方に点字で自分のことを伝えることができました。

とてもよい体験活動になりました。

歴史民俗資料館の方から講話「かんぴょうの歴史について」

小学校4年生の総合学習の時間に、歴史民族資料館の中野さんをお迎えし、干瓢(かんぴょう)の歴史についてお話を伺いました。

中野さんからは、

・「お稲荷さん」には必ず干瓢が使われていること。

・「ひょうたん」は食べると下痢を引き起こすことがあるため注意が必要。

・海外では、楽器やスプーンなどの製品に使われてきたこと。

・縄文時代には、福井県の鳥浜貝塚でひょうたんが器として使われていた記録があったこと。

・室町時代には、干瓢が百科事典に記載され記録が残っていること。

・1712年に、滋賀県から壬生に鳥居忠英公によって干瓢と論語が伝えられたこと。

など、を教えていただきました。

干瓢は壬生の文化に深く根ざしたものであることが講話からよく分かりました。

今回の学びを通して、より干瓢に関心を持ち、総合の学習に生かしていって欲しいと思います。

歴史民俗資料館の方々。大変お世話になりました。

読書 4年生

6時起床 4年生

杉板焼き体験 4年生