ブログ

今年度、初めてのクラス共遊&休み時間の様子

4月16日(水)は、進級して初めてのクラス共遊でした。

自分たちで遊びたい遊びを決め遊びました。

ケイドロ、ドッジボール、中線踏みなど、クラスごとに楽しく遊んでいる姿は、とても微笑ましい光景でした。

また、進級し、新たなメンバーとなった学年も仲良くなるよいきっかけになったことと思います。

休み時間には、異学年同士で遊んでいる姿も見られ、これからの仲良し共遊が楽しみです。

1年 読み聞かせ・交通安全教室・睦っ子タイム(共遊)・給食開始

今日は、盛りだくさんの1日です。

6年生が毎朝、身支度のお手伝いに来てくれていますが、今日は手早く済ませようと一層1年生も頑張りました。

朝の読書の時間は、子育て支援グループ「ポケット」様による読み聞かせでした。お話の世界に引き込まれ、夢のような10分間でした。

2時間目は、町役場生活環境課くらし安心係の方、交通安全母の会の皆様に、道路の安全な歩行の仕方をご指導いただきました。校庭に作られた模擬道路を安全確認をしながら歩きました。1周目は教わりながら、2周目は自分で安全を確認しながら真剣に歩きました。

睦っ子タイムには、青空の下、全校児童がクラス遊びを楽しみました。1年生はへび鬼で遊びました。ジャンケンに勝っても負けても歓声が上がり、笑顔がこぼれました。

そして、初めての給食です。今日のメニューは、わかめのおこわ、豆腐ハンバーグ和風ソース、みぶなのうすくず汁、牛乳です。「おいしいね!」「おかわりあるかな?」「明日のメニューは何かな?」

行事も給食も盛りだくさんの1日。でも、嬉しくて楽しくて明日が待ちきれない1年生でした。

6年生 朝から大活躍✨

最上級生となり学校のリーダーとなった6年生。

朝から1年生の朝の準備のお手伝いをしています。

「水筒はここに置いてね!」

「ランドセルは後ろのロッカーにしまってね!」

優しい言葉遣いで丁寧に朝の準備のお手伝いをする姿にお兄さん、お姉さんとしての自覚が伺えます。

これから1年間最上級生として更に活躍してくれることを期待しています!

令和7年度 入学式

校庭の桜が満開の中、入学式が行われました。

喜びや不安でどきどきしている1年生。式中、名前を呼ばれて大きな声で返事をすることができました。児童代表のお迎えの言葉や、校長先生、PTA会長様のお話をしっかりと聞くことができました。2年生からは、お花を受け取りました。

式後には、登校班長さんたちと顔合わせを行い、明日からの集合場所や集合時刻の確認をしました。

1年生の皆さん、ご入学おめでとうございます。たくさんお友達をつくってくださいね。

「新任式・始業式」~出会いと別れの季節~

睦小学校 ~新年度・新学期のスタート~

満開に咲き誇った桜が子供たちの進級を祝っているようです。

新しい学年・クラス。新しい先生。新しい出会い。

進級の喜びを胸に、きらきらした表情の子供たち。

今日は新任式と始業式がありました。

まずは、新任式。

着任された先生方からご挨拶をいただきました。

児童代表のお迎えの言葉。

7名の先生方、一日でも早く睦小学校に慣れるとともに、子供たちや学校・地域のよいところをたくさん見つけてくださいね。

続いて始業式。

校長先生からは、「失敗は成功のもと」という言葉が児童に紹介されました。

様々なことに挑戦し、失敗しても工夫や改善を図りながら努力することで自身の成長につながるようにしてほしいとのお話がありました。

子供たちは進級の喜びをかみしめながら、心機一転、新たな目標についてそれぞれが考えている様子でした。

その後、児童代表の2名が新たな目標について発表し、校歌を全員で歌いました。

その後は、各学級で学級開きを行いました。

学級ごとに自己紹介をしあったり、担任の先生の思いや考えを聞いたり。

どのクラスも多少の緊張感はありつつも、温かい雰囲気で学級活動が進められていました。

「離任式」~出会いと別れの季節~

学校の桜がかわいらしいピンクの花を咲かせ始め、春の訪れを感じます。

そんな「春」は出会いと別れの季節。

今日は、令和6年度の離任式が行われ、8名の先生方をお見送りしました。

先生方と一緒に過ごした思い出、先生方の言葉がそれぞれの子供達の心に刻まれています。

離任される先生方、大変お世話になりました。

前途洋洋。

明日からは4月。

新年度が始まります。

令和6年度卒業式

3月18日火曜日に、今までにお世話になった多くの人たちに見守られながら、卒業式が行われました。

朝、前日の準備できれいに飾り付けられた教室が、卒業生を出迎えてくれました。

素敵に飾り付けてくれた、4年生と5年生、そして先生方ありがとうございます!

卒業生は、中学校の制服を着て登校しました。

新しい制服に身を包んだ子供たちの姿は、これからの成長と未来への希望を感じさせてくれました。

教室で小学校最後の健康観察をして、会場へ向かいました。

緊張しながらも、子供たちは胸を張って入場していきます。

大きな返事とともに、一人一人が堂々と卒業証書を受け取ることができました。

6年生と4・5年生、それぞれが別れの言葉や合唱を通して、感謝の気持ちを伝え合いました。

子供たちの声が響き渡り、会場は感動に包まれました。

教室では最後の学級活動を行い、映像を見て睦小学校での6年間を振り返ったり、担任からの贈る言葉を聞いたりしました。

最後は3階から1階へと、なつかしい教室を通りながら下級生に見送られ、涙を浮かべる卒業生の姿も見られました。

中学生になる子供たちの立派な姿が、これまで以上に輝いて見えました。

新しい環境での挑戦が待っていますが、みなさんならきっと乗り越えられるでしょう。

これまでの努力や成長を胸に、さらに輝かしい未来へと進んでください。

みなさんの成長を応援しています!

今年度最後のなかよし共遊

今日は、今年度最後のなかよし共遊でした。

6年生と一緒に遊べるのも、今日が最後です。

ルールの確認をして、遊びのスタートです!

最後まで下級生を気にかけてくれる6年生たち。

その姿を近くで見ていた5年生たちは、6年生の背中から学んだことを生かし、素敵な最高学年になれることでしょう。

楽しそうな様子を見つめるカメラマンにもお会いしました。

楽しい時間はあっという間です。とうとうなかよし共遊の終わりの時間です。

最後は、6年生と下級生、お互いに感謝の言葉を伝え合い、別れを惜しみました。

「もう最後だね、寂しいね。」

「みんなと遊べて楽しかったよ、ありがとう。」

「またきっと、どこかで会おうね。」

各班からそのような言葉が聞こえてきました。

同じ時代に、睦小学校で、おなじ縦割り班の仲間として出会えた奇跡。

6年生はこの出会いを力に変えて、次のステージに旅立っていけることを願っています。

在校生は、6年生から教えてもらったことを胸に、一つ上の学年になるという自覚をもって、4月を迎えてほしいと思います。

6年生とのお別れ式

卒業式間近の14日、3年生が体育館を掃除したり、きれいに飾り付けをしたりしていました。

卒業式に参加しない1~3年生とのお別れ式の準備です。

3年生は、昨年の経験をもとに、自分たちで考えて「6年生とのお別れ式」を計画し、

当日までの準備をがんばってきました。

1,2年生に歌の選曲を頼んだり、呼びかけのことばを考えてもらったり、

練習の時にみんなの前で説明したりと頼もしい3年生の姿に、1、2年生も一生懸命練習に取り組んでいました。

「お別れ式」が始まると、3年生が先頭を務め、卒業式のように6年生が入場しました。

下学年のあたたかい呼びかけや、心のこもった歌声が体育館に響きます。

6年生と歌う、最後の校歌にも心打たれました。

とても心温まるすてきな式となりました。

計画してくれた3年生、ありがとうございました。

6年生、卒業おめでとうございます。下学年の応援を胸に、中学校でもがんばってくださいね。

6年生からのメッセージ★Part⑥

私が小学校で六年間過ごして今思うことは「六年間あっという間だったな」ということです。六年前に入学したことがつい最近に感じています。一年生の時の僕は知らないことが沢山ありましたが、ひらがなカタカナ漢字やかけ算わり算など、どんどん新しいことを覚えて中学生へと近づいています。心も 体も成長したなと思います。僕が今一〜五年生の皆さんに言いたいことは「これからの学校生活は楽しい」ということです。六年生になると修学旅行もあります。他にも運動会やクラブ活動などとても楽しい行事や活動があります。思いっきり楽しんでください。

私の6年間の思い出は、6年生の時に行った修学旅行です。神奈川県に行き、鎌倉について詳しく学びました。学んだ事はそれだけではありません。修学旅行に行く前班の人と自由行動の時間にどこに行くかを決める時に、班に人の意見をまとめたり、時間通りに決められた場所に行けるかが私の班では問題でした。私の班ではあまり意見がまとまらず困ってしまった事もありました。それでももう1度話し合ってみたり内容をまとめたり、意見を認め合ったりなどして当日は楽しく学ぶことができました。これを踏まえて思ったことは、友達と何かで揉めるなどしたら、今までのことを振り返り、また、友達と話し合って、相手を思いやり、認め合うことが大切だと感じました。睦っこの皆さんへ、6年間は長いようで短いです。悔いのない小学校生活にしてください。

私は、卒業を迎えて、無事に卒業することができて本当に良かったと思っています。私たちがあと少しで2年生というときに、コロナウイルスが広まり始めすごく不安でした。初めは、リモート授業がなかったので、学校の友達にも先生にも会えず、とてもさみしかったです。プリントとDVDを使って勉強するのがすごく大変だったことが心に残っています。2年生になって、また学校に行けるようになったときはすごくうれしかったです。今は、当たり前のようにできることも、コロナウイルスが流行っていたころはありえないことだったということを忘れずに頑張りたいです。下級生のみんなには、勉強も遊びも無理せず頑張ってほしいです。私はあまり卒業する実感がないけれど、でも、立派な中学生になりたいと思っています。5年生のみなさん、私は、この1年間委員会活動を通して、とても頼れる6年生になるなと何回も思っていました。睦小の未来と伝統をしっかりと築いていってほしいです。今まで、本当にありがとうございました。

私が卒業を迎えて、今思うことは、もっと一日一日を大切にしてればよかったなと思います。理由は、年中行事(運動会や持久走など)自分の思い通りに行かなかったら、5年生までは、「また来年がある」って思えたけど、6年生ではその行事は、小学校では最後になるので、もう「また来年」とは言えなくなります。ですがそんな中でも私は、来年ではなく「明日がある」と思うようになりました。一日で友だちとの関係がうまくいかなかったこともありました。だけど、次の日には仲良くできました。日がたてばより仲良くなっていることもあります。だから卒業までの残り8日間を大切にしたいと改めて思いました。1〜5年生のみなさんも1日の間にいろんなことがあると思いますが、その1日を大切にしていってほしいと思います。これからも頑張ってください!応援しています!

私の6年間の思い出は、2つあります。一つ目は、一年生の運動会です。一年生の運動会は、お昼ご飯があり家族でお弁当を食べたり、友達と話したりしました。二つ目は、修学旅行です。修学旅行では、初めてお金を持っていきました。自分でお金をどのように使うとよいか考えて使いました。ホテルでは、生活班のみんなで、カードゲームで遊んだりたくさん話しました。ご飯は、バイキングでバランスを考えて、自分の食べられる量をよそって残さず食べました。1〜5年生のみなさん、卒業するまでに小学校でしかできないことを、たくさんしていってください。短い間でしたが、6年間ありがとうございました。

私が入学したとき最初は新しい友達を作ることできるかなとか、ちゃんと授業に取り組むことが出来るかなとか、いろいろな不安がありました。その中でも登校班に一年生のころついていくのがむずかしくて、なかなかスピードに追いついていくことが出来ませんでした。その時班長さんが声をかけてくれて「もうちょっと歩くの遅くする?」とか「荷物乗ったあげる?」と言ってくれて、私もこういう班長なりたいなと思いました。でも六年生になったら班長ってこんなことするんだとか知らないことがたくさんでした。 最高学年としての行動が自分ではむずかしかったのです。しかし、そんなとき友達が助けてくれました。私にとって学校の中では友達が宝物です。友達とたくさん笑ってしかめっ面が全部ふっとんでいきました。これから大変なことがあると思いますが自分の力で進んでいってください。

6年生の温かいメッセージに、5年生の放送委員は「6年生のように立派になれるかすごく不安でしたが、メッセージを聞いて頑張ろうって思えました。」「温かい言葉ありがとうございます。一日一日を大切にしたいと思いました。」とお返ししていました。言葉とともに生きていく子どもたち。言葉をつないで、心をつないでいってほしいと思います。

6年生、ご卒業おめでとうございます

6年生からのメッセージ★Part⑤

私は6年間大切にしてきたことがあります。それは、友達関係です。私はなにか悩んでいるときは、友達に相談します。相談すると一緒に解決しようとしてくれるし、授業で分からないところがあるときは友達が分かりやすく教えてくれます。なので私にとって「友達」はとても大切です。中学生になると、クラスのほとんどの人と中学校でのクラスが離れてしまいます。友達とクラスが分かれてしまうのは悲しいですが、中学校での友達作りも頑張りたいです。私が一年生の時は、自分から話しかけることができずに、相手から話しかけてくれましたが、中学校では、勇気をもって、自分から話しかけていい友達をたくさん作りたいです。下級生の皆さんも、友達は大切にしてください。友達は自分に何かあった時に助けてくれます。そして、自分も友達を助けてあげてください。そうすればきっと友達との仲もより深くなると思います。これからも友達と仲良くしていきたいです。

私が卒業を迎えて、今思うことは、睦小学校で学校生活を送ることができて、とてもうれしいということです。私が一年生の時は、「学校生活を楽しめるかな」などととても不安なことばかりでした。しかし、明るく、やさしく接してくれた先輩方やクラスメイト、そして今いる睦小学校のみんなのおかげだと思っています。本当にありがとうございました。1・2年生の元気に遊んでいる姿を見ていて、とても元気をもらいました。3、4年生は、何事にも挑戦していて、とてもかっこよかったです。5年生は、6年生のサポートを一生懸命してくれてとても助かりました。来年六年生になって、睦小のみんなを引っ張っていってください。もう少しで私たちは六年生は卒業です。短い時間ですが、一緒に遊んでくれたらうれしいです。これからもいろいろと頑張ってください。

私は、この睦小学校で6年間を過ごして、沢山のことを学んできたり、沢山の思い出を作ってきました。その中での私の一番の思い出は、修学旅行です。お金を計画的に使うようにしたり、集団行動での動き方を学んだり、色々なことを学べました。また、多少思うとおりに動けなかった時も班で協力したり、同じ方向に行こうとしていた中学生の人達と一緒に行動したりして、良い思い出になりました。6年間は本当にあっという間でした。私たちがこの小学校に入学してきたのが6年前の4月だったということが信じられないくらいです。1〜5年生のみなさん、睦小の未来と伝統を引き継いでいってください。

六年間で楽しかった思い出は二つあります。一つ目は野球部のみんなと一緒に練習したことです。野球部に入ったことでいろいろな学年や学校に友達ができました。本当にありがとうございました。みなさんもいろいろな人たちとかかわる中でたくさん友達を作ってください。二つ目は修学旅行です。クラスの人たちと、食事をしたりすることは、めったになかったからです。僕は銭洗弁財天に行ったことが特に印象に残っています。ここは、お金を洗ったらお金が増えると伝えられていて、自分もそこでお金を洗ったら本当に後日おばあちゃんからお小遣いをもらってお金が増えました。ぜひみなさんも六年生になったら行ってみてください。そしてたくさん思い出を作ってください。

ぼくは、入学して六年間、長いなと思っていましたが、いざ六年生になるとあっという間だと思いました。運動会や修学旅行なども懐かしく感じもう一回活動したり、行ってみたりしたいと思いました。みなさんも、運動会や修学旅行を最高の思い出にしてください。そして、学校生活を楽しみながらいろんなことに挑戦してみてください。。

私は、この六年間を今振り返ると、とても短かったなと感じました。ですが、たくさんのことを小学校生活で学びました。その中でも一番学んだことは「個性」です。私の友達には絵が上手な友達や、ゲームが得意な友達、運動が得意な友達、話が面白い友達などたくさんいます。そして、一人一人に個性があります。そこで、自分の個性はなにか考えましたが、あまりピンとくるものは思いつきませんでした。でも、友達や先生に聞いたらたくさん自分の個性を伝えてくれました。そこで、自分は気づきました。個性は自分でみつけるのではなく、人に見つけてもらうことも良いということです。みなさんも一度は自分の得意なものや個性について考えることがあると思います。そのときは自分の周りの人に聞いてみてください。すると、気づかなかった自分の魅力がわかるかもしれません。もちろんその時は私にもたよってください。これで終わります。ありがとうございました。

私の6年間の思い出は、修学旅行です。修学旅行では、班のみんなと、電車に乗ったり、おみやげを買ったり、お金を計画的に使えたからです。下級生に伝えたいことは、掃除や勉強、運動などでたくさん頑張って欲しいです。特に5年生は、6年生になって、睦小のリーダーとして掃除の班長など、たくさん頑張ってください。

6年生からのメッセージ★Part④

ここからは2組からのメッセージです。

僕の6年間の思い出は、修学旅行です。修学旅行では、班のみんなとたくさんのお店を巡り、いろいろな物を買ったりしたことが一番楽しかったです。ホテルに泊まっている時は、友達と一緒に遊んだり、話し合ったりして、すごく楽しかったです。5年生は、あともう少しで最上級生だから、新しい1年生や下級生を助けてあげてください。1から4年生のみんなも、学年が上がっても、勉強や運動を頑張ってください。

この六年間を終えて、たくさんの思い出があります。一番の思い出は、修学旅行です。これまでの、校外学習になかった班だけでの行動があったからです。班の人との交流を深めたりできました。ぼくは、この学校を卒業してしまいますが、5年生は、学校の最上級生として頑張ってください。また1から4年生は、学年が一つ上がるので頑張ってください。

ぼくは、今、卒業を迎えて、一年生からずいぶん背が伸びて自分も成長しているんだなと思いました。一年生の時は、漢字や計算など分からないものばかりだったけれど今では漢字もたくさん読み書きできるし、計算も分数の割り算、かけ算もできるようになったからです。これから中学生になるけれど、小学生の時みたいに勉強やスポーツも頑張り、中学校生活を楽しみたいです。一から五年生の皆さんは、これからも睦小学校生活を楽しんでください。

ぼくは、今にいたるまでたくさんのことを学びました。修学旅行では、お金の使い方を学ぶことができました。運動会では、仲間と協力することの大切さを学びました。その他にも、ぼくは、先生に伝えられたことから、ルールを守ることの大切さを学ぶことができました。そのことから、しっかり成長することができました。1〜5年生もこれから学び成長できることがたくさんあると思います。あきらめず頑張ってください。

6年前の春に睦小学校に入学して、6年間睦小でたくさんのことを学びました。私は特に人間関係について学ばせてもらいました。友達とけんかして泣いたり、一緒になって笑ったりたくさんの経験をしました。ですが、私はまだまだ、学ぶことがたくさんあるので中学校でも小学校で学んだことを胸に置きながら生活していきたいです。そして、私がもう一つ思うことがあります。それは、家族に感謝している事です。私が学校に行きたく無くなってしまった時も支えてくれて力になってくれたからです。最後に、1〜5年生のみなさんは睦小をこれからも良い学校にしていってください!!

卒業式が近付き、中学校が楽しみだけど、小学校を卒業することがさびしいとも思います。思い出がたくさんあったので少しお話します。運動会がとても楽しかったです。徒競走で、全力で走るのはとても気持ちが良かったです。ソーラン節はかっこいいと思っていたので、5・6年生で踊ることができてうれしかったです。準備係として道具を用意することも、5・6年生になってからしかできないことなので、一生懸命がんばりました。みなさんも5・6年生になったら楽しくがんばってほしいです。

私は、6年間睦小で過ごしてきて、沢山の思い出や経験ができました。特に心に残っている思い出は、修学旅行です。お金をむだづかいしないように考えたり、お友達と協力して、おみやげを買ったり、有名な物を食べたりしました。とっても楽しい日になりました。ですが、私は友達関係になやんでいました。色々な不安があったけれど、今では楽しく過ごすことができています。この経験で、相手のことを考えることで笑顔が増えるなと思いました。だからこそ、自分の目標に向かって、頑張っていきたいと思います。下級生の皆さんも、卒業までに沢山の思い出をつくって、6年間楽しかったなと思える学校生活を過ごしてください。今までお世話になりました。中学校に行っても頑張ります。

6年生からのメッセージ★Part③

僕はこの6年間であきらめないことの大切さを学びました。僕はこの6年間でうまくいったことよりもうまくいかなかったことのほうが多いと思います。そのためうまくいかないたびに自分には才能がないのかなと思ってしまいます。例えば、図工の時間に時間をかけて作ったのに全然うまくいかなかったり、失敗が多かったと思います。それなのであきらめかけることが多かったです。しかし、僕は思ったことがあります。それは、僕は、一発で成功できると思っていただけで工夫をあまりしてなかったのではないのかなと思いました。例えば、バッティングで全然打てないときにやみくもに素振りをするのではなく、動画をたくさん見て分かったことを意識して打席に立ったらヒットをたくさん打てるようになました。その時は、とてもうれしかったです。それなので1~5年生の皆さんもこれは苦手だと思ったことは、克服の仕方を工夫してみてくださいそしたらきっと苦手なことが得意になるかもしれません。

私の6年間の中で思い出に残っていることは、大繩です。理由は、協力して、293回という新記録を出すことができたからです。練習でいい記録を出すことがあまりなくて、優勝できるか心配だったけど、みんなで話し合いなどをしたりして、順番を変えてみたり、先生にも提案してもらったりして、優勝することができたからです。こうして、優勝をかちとることができたのは、協力してくれたみんなや、担任の先生のおかげです。これからも協力し合って生活していきたいです。一年生から五年生のみなさん、私たちが卒業しても、みんなで協力しあって、よりよい学校生活を過ごしてくださいね。

僕は二年生の時、転校してきました、前の学校の友達と別れるのはとてもさびしくて、不安でした、睦小にきて一週間後、授業の準備をしているとクラスメイトが話しかけてくれました、そのときぼくはすごくうれしかったです、僕も勇気をふりしぼって、相手に話しかけてみました、そしたら相手もすごくうれしそうでした、そこからどんどんどんどん話しかけるようになったら、仲良くなることができました、今ではたくさんの友達がいます、その友達とはあそんだりべんきょうしたりして協力しあっています、僕にとって友達は大切な人です皆さんも仲良くなってみたい人に勇気をふりしぼって声をかけてください。友達がいればげんきがでます!

ぼくが六年間小学校生活を送ってきてその中で一番大切だと思うのは「友達」です。友達がいると、助けてくれたり、手伝ってくれたり、応援をしてくれることがたくさんあります。ですが、ときにはけんかをしたり、いいあらそいになることもあります。そんなとき、一回気持ちを落ち着かせて、「ごめんなさい」とあやまると互いに分かり合えるいい関係、すなわち友情を築くことができます。それなので、けんかをしてしまっても互いにあやまることができる仲になりましょう。5年生は最上級生の6年生になります。これからも頑張ってください!!

私が思う、6年生での思い出は6年生最後の大縄大会です。並び方を変えてみたり、縄の長さを変えてみたりなど、目標に向かって全力でがんばりました。そして、本番、293回という最高新記録を更新することができて、とてもうれしかったです。私は、練習を重ねていくとどんどん上手になっていくのだと思っていました。しかしそうではなくて、なかなか思い通りにいかない時もあるということを知り、思い通りにいかなくてやりたくないと思うこともありました。それでも練習を続けていたら、成長を感じ、達成感がありました。なので、何か努力をするときは、辛くてもあきらめないで進んでほしいと思いました。たくさんの思い出をありがとうございました。

卒業式が近づき、6年間を振り返っていたときに一番思い出に残っていることは修学旅行です。4、5年生の宿泊学習で泊まりながらみんなと協力して活動したことも楽しかったけれど、修学旅行は班のみんなとコースを決めて行動することができるので、より思い出に残っています。行くまえにみんなとどこに行くか話し合ったり、実際にその場所に行って写真を撮ったり、お土産を買ったりして楽しかったけど。途中、道に迷うこともあったけれど、班のみんなと協力して目的地にたどり着いたのも良い思い出です。周りに友達がいたから、たくさんの思い出を作ることができました。それは1年生から5年生も同じです。みなさんがいたから楽しい学校生活を送れました。本当にありがとうございました!

6年生からのメッセージ★Part②

ぼくが六年間生活してきて、一番大切だと思ったことは人との関係です。ぼくは人とコミュニケーションをとることが人生で一番大切だと考えています。例えば、家族と話すことや、インターネット上の人と通信しあうことだってコミュニケーションです。コミュニケーションとは、気持ちや意見を交換することを指します。コミュニケーションがなければ、今の自分がなかったことを実感できた六年間でした。皆さんも自分とコミュニケーションをとって、関係を築いてくれている友達や家族、先生方に感謝の気持ちを伝えてみてください。そうすればきっと、この先もうまくいくでしょう。

睦小学校に入学した6年前の4月始めは「6年間も通うのか」と思っていましたが、今となってみると「6年間あっという間だったな。もっと1日1日を大切にしておけば良かった。」と振り返ってばかりな毎日です。みなさんは、今の給食を食べている時間だったり、授業と授業の間にある休み時間に友達と話す何気ない時間を大切にしていますか?もし自分を振り返ってみて「していない」と感じたのなら行事がある日や、休み時間だけを大切にするのではなく普段の何気ない日こそ大切にしてほしい、短くまとめると[1分1秒]も大切に過ごしてほしいということです。私が卒業するまでの9日間後悔せずに卒業できるように[1分1秒]を在校生の皆さんと一緒に大切に過ごしていきたいです。卒業するまでの9日間よろしくお願いします。そして6年間ありがとうございました。

ぼくが六年間大切にしてきたことがあります。それは友情です。友達は困っている時にいつも助けてくれる存在です。いつも助けてくれる人には日々感謝をしています。その人がいなかったら今のぼくはありません。そのぐらい友達とは固いきずなで結ばれています。だから友達を大切にしてください。けんかしたときなどにはすぐあやまり、算数の問題などわからなかったときには教えてあげてください。1〜5年生のみなさん短い時間でしたけどありがとうございました。

私は6年間の生活で色々なことを学んできました。私にはこの6年間で大切にしてきたことがあります。それは、友達に限らず知り合いや家族への感謝です。どうしてかというとわたしは、たくさんの友達や多くの助けのおかげで学べていたからです。「親しき中にも礼儀あり」という言葉を皆さん知っていますか?これは、どんなに親しい中でも礼儀は大切なのだよという意味です。私は友達だからとか、お母さんだから感謝を伝えなくてもいいと少し感じていたかもしれません。でも、しっかりと感謝を伝えることが大切だと思います。それなので友達や家族、ボランティアさんたちに、やってもらって当たり前だと思わないでほしいです。本当に家族や友達は大切だから当たり前だと思わず、大事にしてあげてください。

6年間の小学校生活で思ったことはたまに学校めんどくさいなと思うことがあったけど、今考えるともう小学校には入れないのかと思うと、もっと小学校にまだいたいなと思います。僕が6年間すごしてきた小学校生活はあっという間でした。みなさんは遠い先の話だと思いますが本当にあっという間です。みなさんは6年間の小学校生活で悔いが残らないように一日一日を大切に過ごしてください。授業で分からないところがあっても自分にはできないと考えるのではなく先生に聞いてください。6年生を送る会はとても楽しかったです。さようなら。

私は、4年生の時に転校してきて不安や緊張があったけど女の子が話しかけに来てくれて気持ちが少し軽くなりました。そのおかげでたくさんの友達ができ睦小学校にも慣れてきました。けれど、友達との関係がうまくいかず不安が続き、学校に行きずらくなったことがありました。けれどたくさんの友達が協力してくれて話合うことができました。そのおかげで不安もなくなり学校が「楽しい」と思えるようになって今でも楽しく学校生活を送れているし、自分も大人になれた一歩だったなと思います。なので下級生の皆さんも友達との関係などたくさんのことに悩むかもしれませんが一人で抱え込まず相談し、話し合ってどんなことも乗り越えていってくださいそして、たくさんの楽しい思い出を作ってください。短い時間でしたが本当に三年間ありがとうございました。

6年生からのメッセージ★Part①

2月26日から、卒業生から在校生へのメッセージを放送しました。心温まる素敵なメッセージなので、是非ご一読ください。

私は初めて睦小学校に来た時のことを昨日のように覚えています。しかしあと3日でもう卒業と本当に、時が進むのは早いなと思いました。すごくたくさんの思い出があるけど、特に思い出されるのが、 運動会です。友達と協力することが大切なことだと教えてもらいました。みなさんも私たちがいなくなっても協力しあって最高の睦小にしてください!そして、5年生。5年生は最高学年になりますね。6年生の一年間は楽しいことがたくさんあるけど、本当にすぐ終わってしまいます。でも1日1日を大切に過ごしていけば、悔いは絶対残りません!ぜひ学校生活を楽しんでください!1〜4年生のみなさんも人生に一度しかない小学校生活をエンジョイ!してくださいね。中学校で応援しています!!

僕は勉強が苦手でした。ですが学校に来ています理由は友達や将来のためです。学校に来ていなかったら今いる最高の友達にも会えなかったし、将来就きたい仕事に就けなくなってしまうからです。その最高の友達は優しくて、分からないことがあったら教えてくれる、面白い友達です。僕の将来の夢は工業系の仕事につくことです。そのために勉強が苦手でも学校での学習を頑張っています。みなさんも勉強が苦手になる時はあると思いますそれでも学校に来ている理由を考えてみてください。

僕の六年間の思い出は、授業です。この六年間で算数、国語、理科、社会をはじめとするたくさんの教科を学びました。授業は学校生活の中で、一番長く過ごした時間です。だから、たくさんの知識を身に付けることができました。なかでも、算数では、友達と違う問題の解き方をして、新しい考えをたくさん出すことができました。皆さん勉強は好きですか?僕は嫌いです。だけど、宿題をするときに気を付けていることがあります。それは短期集中をすることです。短期集中とは、テレビやゲームをしながらだらだらと勉強しないで、十分野に十分ぐらいの短い時間で集中して勉強をすることです。短期集中することによって、普段よりも集中できたり、覚えやすくなって身に付きやすくなります。また、習い事をしていて勉強をする時間がない人でも、短い時間なので効率よく勉強をすることができます。ぜひ今日からやってみてください。一から五年生の皆さん、今までありがとうございました。そして、残りの学校生活を楽しんでください。

私がこの6年間で特に思い出に残ったことは修学旅行と運動会です。修学旅行では班の人達で友達との絆を深めることができたと思うし、班の人達といろいろなところを歩きながら、いっしょにいろいろな景色を見れたりできて、楽しくて、最高な思い出になりました。運動会では、小学校最後の運動会で白組が優勝できて、小学校最後の運動会で白組が優勝できてうれしいな!!と思いました。1~5年生のみなさんは1つ上に学年があがります。新1年生も入学してきたら、新1年生に睦小学校のことをいろいろ話してあげてください!!6年間という長い間、ありがとうございました!!

私のクラスは、縄跳び集会で293回で優勝しました。私は泣いてしまいました。なぜかというと、直前の休み時、昼休みの練習では、200回もいかないくらいだったので私はほぼあきらめかけてしまっていました。ですがみんなはそれでも練習をやめずがんばってくれました。私もあきらめずに最後まで全力をつくしてがんばることができました。みんなががんばっていなかったら私は、あきらめていたと思います。あきらめなかったので結果を出すことが出来ました。そして、とても良い思い出ができました。この場をかりてクラスのみんなにも感謝を伝えたいです。本当にありがとう。みなさんも最後まであきらめなければ良い結果が出るかもしれません。何ごともあきらめずに最後まで努力してみてください。今までありがとうございました。

私は、この六年間「人として大切なこと」を学びました。皆さんは、「人に優しくする」とか「あいさつをする」などと頭に浮かんでくるかもしれません。それもそうだけど、私は、人として大切なことは、「前向きに自信をもって生きる」ということだと思います。例えば、失敗したときに、「自分じゃだめだ」と思うのではなく、「次こそは成功する」と前向きに考えるということです。1~5年生は一つ学年が上がります。そうすることで、楽しいことや、できないようなことがたくさんあると思いますですが、自信をもって、前向きに頑張ってください。短い時間だったけれど、ありがとうございました。

私には大切にしている言葉があります。それは「情けは人の為ならず」という言葉です。この言葉の意味は「人にやさしくすれば相手のためになるだけでなく自分にも良いことが戻ってくる」というものです。小学校では、友達だけでなく、たくさんの先生方や下級生・上級生と出会います。その時に恥ずかしがらずに優しくすることで、相手と仲良くなれるし、いつか自分が困っている時にも助けてくれると思います。私の友達はとてもいい人です。その友達と仲良くなれたのは、その子から話しかけてやさしくしてくれたからです。だから私も、その子をたくさん助けてあげたいなと思うようになりました。私は中学校に行ったら自分から優しくして助け合えるような友達をたくさんつくりたいです。皆さんも、友達にやさしくして仲間と助け合って頑張ってください。今までありがとうございました。

卒業式予行

卒業式まであと少し。

6年生の登校日数が残すところ4回となりました。

今日は、卒業式へ向けて予行練習を実施しました。

しっかりとした返事。堂々とした態度。

一人一人が真剣に練習に取り組んでいます。

そんな立派な6年生の姿に在校生も感じるものがあるようです。

心を込めて卒業生を送り出したい。

職員も在校生も気持ちは一緒です。

本番も心のこもった温かい卒業式になりそうです。

そんな卒業生が在校生に向け、お昼の放送時に一人一人がメッセージを送りました。

明日以降のHPで紹介したいと思います。

お楽しみに。

町探検に行ってきました!【学校生活アップデート②~防災編~】

4年生の総合的な学習の時間では、防災について調べ、生活に生かす勉強をしています。

学習したことを防災マップにまとめ、睦小学校の防災意識を高めることを目標に、調べ学習を進めていきました。

今回は、実地調査です。地震や水害、竜巻や落雷が発生した際に、危険な場所はどこか、避難場所はあるかなど、自分の目で見て調査しました。

先日はあいにくの強風により延期となってしまいましたが、今日は抜けるような青空。よい天気でした。

校長先生からご挨拶をいただき、探検スタートです!

地区ごとに班別活動です。事前に決めたルートを通り、班ごとに確認した着眼点を意識しながら調査を行います。

「倒れそうな看板がある!」

「消火栓!火事になったら使うんだね。」

「道がでこぼこしているから、避難するとき気を付けないといけないね。」

子供たちからそんな会話が聞こえてきました。

いつも遊んでいる公園も、災害時には家族の集合場所や避難場所になります。

「防災倉庫がある!」

「水害想定マップがはられている!」

「大雨の時にすべき行動が貼られている!」

「広いスペースがあるから、集合場所にぴったりだね!」

実感を伴った学びです。

「防災」という視点をもって辺りを見渡すと、いつも通りの景色でも、いつもと違う見え方ができたようです。

災害はいつどこで起こるか予測ができません。いざというときに冷静に避難行動が取れるよう、今日学んだことを生かしていけるとよいですね。

最後に、先日延期とはなってしまいましたがお忙しい中ボランティアとして申し出てくださったり、ご家庭で励ましたり助言したりと、子供たちが安心して探検の日を迎えることができるよう支えてくださった保護者の皆様、ご協力いただきありがとうございました。

4年生もあと少しで修了です。5年生に向けて、よいスタートダッシュができるよう、残り数日ですが、全力で支えてまいります。

6年生を送る会 動画編

先日投稿した6年生を送る会で歌唱・演奏した、

在校生による「ビリーブ」卒業生による「八木節」の様子を動画でお届けします。

下のリンクからご覧ください。

【ビリーブ】

【八木節】

6年生を送る会

1年生から5年生が、うきうきした表情で体育館に集まります。

そう、待ちに待った6年生を送る会です。

代表委員による合図で、一斉に花の道が作られ、6年生の入場を、温かな拍手で迎えました。

5年生による代表あいさつです。

6年生への感謝と、「この日を楽しみましょう」という思いが語られました。

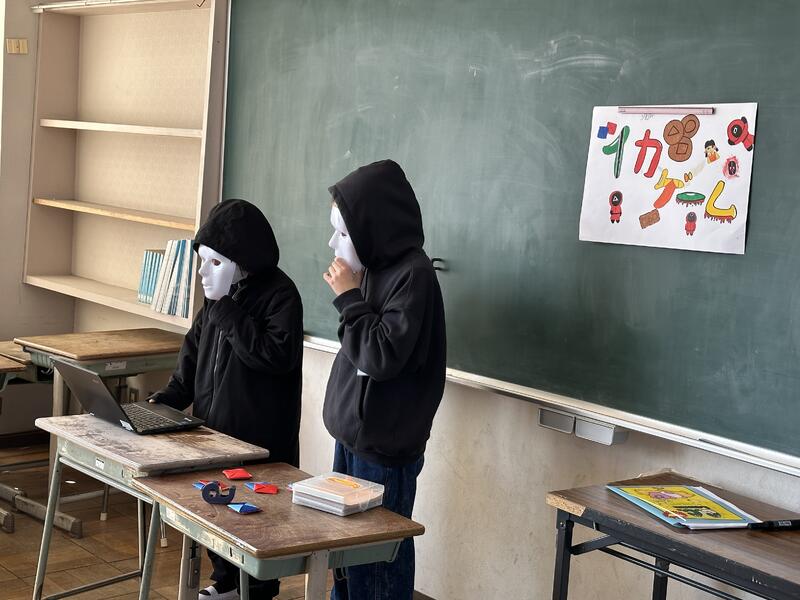

そして、5年生が準備してくれたイベントがスタートします。

ルール説明の後、各縦割り班で活動が始まりました。

学校のいろいろな場所で、いろいろな催しが行われました。

クイズや各種ゲーム、宝探しや謎解きなど多種多様です。

学校中から、喜びの声や笑い声、時には悲鳴も聞こえてきました。

「今日の主役は6年生だから、6年生優先にやってもらおう!」

そんな下級生の声も聞こえてきました。素敵ですね。

これらの遊びは、今日に向けて、5年生が企画、準備してきたものです。

5年生たちは、班ごとにやってくる1~4・6年生に、身振り手振りを加えながら、丁寧に説明をしてくれました。

「イベントの種類を増やしたい」「でも、人手が足りない」という課題を解決するために、5年生が準備をしたパソコンで自分たちでクイズに取り組む教室も作っていました。

運営する5年生の顔にも充実感が見られました。

一生懸命準備したものが、みんなの笑顔につながってよかったですね。

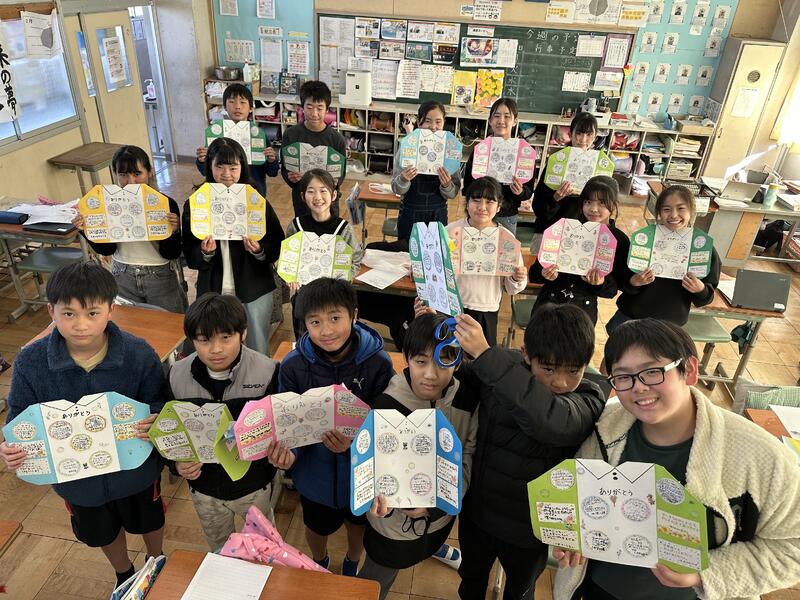

体育館に戻ると、在校生から6年生にメッセージを送りました。

一人一人からの言葉が、体育館に温かい雰囲気を作り出します。

在校生から、6年生に感謝とエールを込めて、「ビリーブ」を歌いました。

練習期間は1ヶ月程。隙間時間を使ってこつこつ練習を重ねました。

素敵な歌声が体育館に響き渡りました。

6年生からは、立派なあいさつと、八木節の披露がありました。

力強い演奏でのお返しに、「6年生になるとこんなにかっこいい演奏ができるのだな!」と、在校生たちは目を輝かせていました。

最後に校長先生からお話をいただきました。これまでの6年生の活躍をたたえるとともに、この送る会の開催に向けて頑張ってきた5年生や代表委員の頑張りをほめていただきました。

全校児童が体育館にそろうのは、これが最後になる予定です。

6年生の登校も残り少なくなってきました。いい思い出が作れたでしょうか。

3学期に入ってすぐに、この日に向けて準備を始めてくれた5年生の皆さん、代表委員の皆さん、ありがとうございました。

6年生卒業後は、皆さんが睦小を引っ張っていくことになります。

今後の活躍が楽しみです。

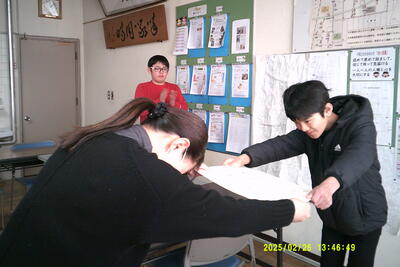

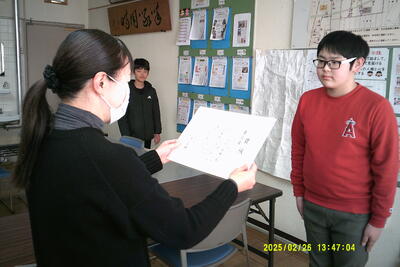

校内表彰

学校外の活動で、優秀な成績を収め、賞を受賞した6年生児童の表彰を行いました。

はじめは、2月2日に行われた「第36回みぶっ子カルタとり大会」での受賞です。

高学年の部 第3位に入賞しました。おめでとうございます。

「1位の人はダントツで強かった。7,8人のグループで3回戦い、合計の枚数で競ったけれど、まさか、3位に入るとは思わなかったので、入賞できて嬉しいです。」とのことでした。

続いて、「図書館を使った調べる学習コンクール」です。

調べる学習部門 小学生の部 高学年 優良賞を受賞しました。おめでとうございます。

町の図書館コンクールで町長賞を受賞し代表に選ばれ、さらに全国でも優良賞を受賞しました。

「壬生町に、また新しい記録が残せてよかったです。今回も、優良賞という良い記録だったので嬉しいです。」

とのことでした。

改めて、素晴らしい賞の受賞、おめでとうございました。