ブログ

馬頭琴の音色に~♪

2月18日(水)モンゴリアンビレッジの講師の方にお越しいただき、モンゴルの自然環境や生活の移り変わりについてお話しいただきました。自然を大切にした生活をしている中に、牛の糞を燃料にしたり、水を川まで汲みに行ったりなど、一つ一つの説明に「え~」「わ~」と驚いた声が上がっていました。

モンゴルの衣装を着させてもらって「モンゴルの衣装をはじめて着ることができて嬉しい」「昔からの生活などを大切にしていて、それが伝わってきました」と感想を述べていました。

2年生の国語の教科書に掲載されている「スーホの白い馬」で登場する『馬頭琴』という楽器が登場すると、「お~~」と歓声が上がりました。馬の鳴き声や走る音の表現に、目をキラキラさせながら聴き入っていました。

素晴らしい演奏に拍手喝采!!

最後に馬頭琴の説明を聴くと、馬の頭の装飾やしっぽの毛でできた弦に「かっこいい~!!」「え~!しっぽの毛が160本も~!!」と感嘆の声が聞こえてきました。

この後の授業でスーホや白い馬の気持ちを読み解く上で、理解が深まっていくことでしょう。

最後にみんなで記念撮影をしました。

遠方からお越しいただき、雄大なモンゴルの写真と美しい衣装、そして素敵な演奏をありがとうございました。

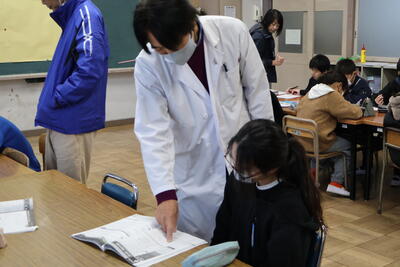

6年生 薬物乱用防止教室

学校薬剤師の先生を講師にお招きし、6年生を対象に、薬物乱用防止教室を実施しました。

保健体育科の授業ですでに薬物乱用の危険を学習していましたが、薬剤師の先生からの、歴史や背景に触れた説得力ある講話に、興味津々で話を聞く児童たち。

初めて聞く話がたくさんあり、学びの多い時間となりました。

また、薬物には絶対に手を出さない、誘われたら断るという強い意志をもってほしいという話から、

実際に断るロールプレイを行いました。

断りづらい設定の中でも、誘いにのらない・しっかりと断るという強い意志をもって

参加することができました。

★★児童の感想★★

・ 授業を受ける前までは軽い気持ちで、断れるでしょと、思っていたけど、実際に体験してみると、断ることが難しく思いました。しっかりと「NO!」を言える人になりたいと思いました。

・ 薬物の危険性がよく分かりました。ニュースで見たことがあったけど、あんなに薬物を使っている人がいたなんて初めて知りました。ロールプレイをみてると本当に断れるか心配になったけど、薬物を誘われても絶対にやらないようにします。

・ 薬物は中毒になってしまうことがよくわかり、怖いと思いました。好奇心だけでいろんな人を巻き込んでいろいろなことになってしまうことを知り、薬物の恐ろしさについて改めて感じました。

お忙しい中ご来校くださった学校薬剤師の先生、貴重なお話をありがとうございました。

6年生のみなさん、正しい判断・はっきりとした意思表示をして、これからの人生を健やかに、たのしく歩んでくださいね。

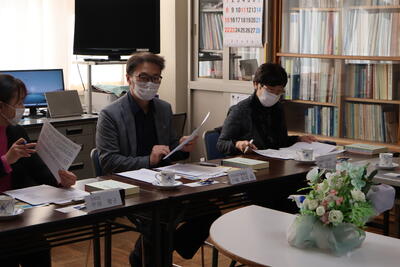

学校保健給食委員会

第2回 学校保健給食委員会が開催されました。

まず第1部として、給食の試食会を開催しました。

学校医、学校薬剤師さんを交え、本校の食育や給食について栄養士から説明し、そしていよいよ試食。

学校医の先生方は○○年ぶりの給食に舌鼓。

給食費や給食残量の話、栄養バランスやアレルギーなど、さまざまな話題について活発な意見交換ができました。

これからの給食指導に生かしていきたいと思います。

続いて、第2部を図工室で開催しました。

今回は、PTAの役員に加え、ご希望いただいた保護者の皆様にもご参加いただきました。

学校医の先生、学校薬剤師の先生には日頃から学校の健康・環境衛生を支えていただきまして、心より感謝しています。

保健美化委員会の活動報告

運動委員会の活動報告

給食委員会の活動報告

スライドの準備から堂々とした発表まで、大変立派な態度で臨むことができました。

この他、養護教諭から睦小学校の健康づくりに関する各種報告し、お子さんの成長曲線を読み取ったり、児童の学校生活の様子(動画資料)をご視聴いただいたりしました。

【ご参加いただいた参加者の感想】

・ わかりやすくまとめられたスライドで、6年生の発表の様子もとてもすばらしかったです。

・ 子供の成長曲線をみて、入学してから今までの成長の変化がわかり、解説もあったのでとてもわかりやすかったです。

・ 校庭で学年、性別関係なく仲良く遊ぶ様子を見て、とても微笑ましく思いました。

・ 性教育の資料から、自宅でもどのように時期にどう対応していこうかと考えられて、参考になりました。

・ 運動後にたんぱく質をとるなど、さっそく実践してみたいと思います。

・ 早寝早起き、外遊びなど、親から一方的に言うだけでなく、一緒に取り組む姿勢を大切にしていきたいと思いました。

児童の健康安全を守れるよう、今後も学校・地域・家庭で協力して取り組んでいきたいと思います。

引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

ご参加くださった保護者のみなさま、ありがとうございました★

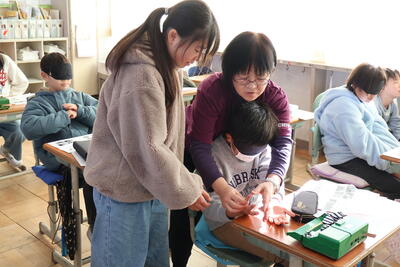

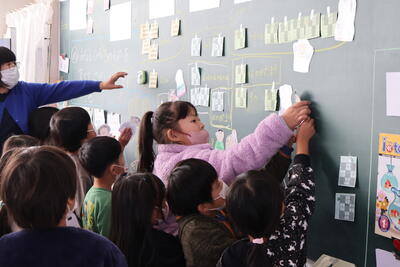

第3回授業参観

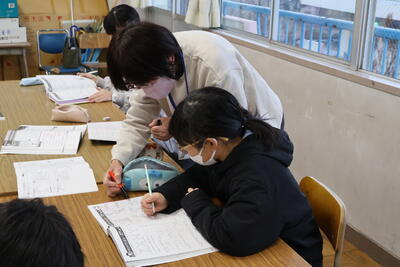

今年度、最後の授業参観が開催されました。

<1年生>

1年1組・・・・「とくいなこと発表会」をしました。「ほめほめタイム」(表彰ごっこ)でウオーミングアップをしてから、論語・計算・書写・図工・縄跳び・ダンスのチームに分かれて、得意なことを発表しました。最後に、ハンドベルの演奏と「こんな2年生になりたい」カードを掲げて締めくくりました。おうちの方々にたくさん拍手をいただき、友達にもほめてもらって、みんなニコニコでした。

2組は、1年間で学習したことを発表しました。「お家の人に見てもらえる!」と、始まる前からとても張り切っていました。教科ごとに学習の発表をしたり、一人一人が自分の言葉で「1年生で頑張ったことや楽しかったこと」を発表したりすることができました。最後の振り返りでは、「緊張したけれど、とても楽しかった。」「発表できてうれしかった。」という感想をもつことができました。保護者の皆さんのあたたかい雰囲気の中で笑顔で活動することができました。ありがとございました。

<2年生>

2年生の参観授業は、生活科の授業です。2年生になって、自分ができるようになったことや成長したことを発表しました。新聞や絵巻物、ランキング形式にするなど、子供たちそれぞれが、自分の好きな方法でまとめました。なわとびを跳んだりけんばんハーモニカを弾いたりして、実際にできるようになったことを見せる場面もあり、緊張していましたが、子供たちは皆、堂々と発表することができました。お家の人にも、成長した姿を見せられて良かったですね!

<3年生>

壬生の特産物について総合の学習で調べてきたことを発表しました。本番まで一生懸命練習をしていたため、練習の成果が出ました。

子供たちのクイズに保護者の方が楽しんでいる様子が見られ、温かい拍手をもらうい子供たちも満足そうでした。

<4年生>

算数の展開図を描く活動を行いました。

保護者と協力しながら、児童が展開図を描き、それを保護者に確認をしてもらいながら、集中して取り組みました。

保護者が近くで見守っていたおかげで、安心して活動に取り組んでいました。

「まだ、作りたい」と活動に意欲的な発言もありました。

<5年生>

5年生の算数の授業では、図形の特徴を様々な角度から考える学習に取り組みました。辺の長さや角の大きさに着目しながら、自分の考えを図や言葉で表し、友だちと意見を交流することで理解を深めました。考える楽しさを味わいながら、主体的に学ぶ姿が見られました。

<6年生>

6年生は算数の授業『ハノイの塔』を実施しました。別の棒に、できるだけ少ない回数で移していく中で、円板の動かし方の決まりを見つけることが課題でした。子供たちはタブレットを活用して円板を動かし、動かし方のきまりを一生懸命探していました。

子供たちの1年間の成長をご参観いただき、ありがとうございました。

【3年生】バンダイミュージアムに行ってきました

2月6日(金)の3,4時間目にバンダイミュージアムへ行きました。子どもたちはしおりを作っている時から、どんなものを見ることができるのだろうと、とてもワクワクしていました。建物の中に入ると目の前には巨大ガンダムが!みんなで写真を撮りました。

幅広い年代のおもちゃがたくさん置かれており、「このおもちゃ知ってる!」と興味津々の子どもたち。エジソンの蓄音機についての話も聞いて、「またここに来たい!」と言っている子がたくさんいました。社会の授業(壬生町の移り変わり)にもつながる学びがたくさんありました。

4年生 校外学習 バンダイミュージアム

2月5日(木)の3・4時間目を使い、バンダイミュージアムに行ってきました。たくさんのおもちゃや模型、エジソンの発明品に目を輝かせていました。

「こんな近くにこんな所があったなんて・・・。」初めて訪れた児童からは驚きの声が聞こえました。

とても楽しい時間を過ごすことができました。

帰ってきた子供たちに「エジソンの電球見てきた?」と聞くと、元気よく「見てきました!!」

「フィラメントは何でできていた?」「分かりますよ!竹です。」と自信をもって答えてくれました。

「さて、日本のどこの竹を使ったのでしょうか?」さらに探究してほしいと思います。

学校運営協議会

2月4日(水)第4回学校運営協議会を行いました。会長の「親睦も深まってきましたので、家族のように良い意見交換になることを期待しています。」の一言から始まりました。まずは「壬生開拓の会」の皆様による出前授業の様子をご覧いただきました。

今年度は体験的な学習を多く取り入れて教育活動を工夫してきたことを踏まえ、学校評価についてご意見をいただきました。「とにかく100点を取れる問題にしてあげることが子供たちの興味・関心が湧くことにつながる。やったあという体験をしっかりさせてあげることが大切。」との意見を皮切りに、活発な協議になりました。

「体験活動があると、家で『楽しかった』と親に報告してくれるので、会話が増えます。HPも校外学習などチェックして、どんな様子なのかが分かるので安心します。回りの保護者の方に『いいね』も押してねと伝えています。」

「博物館・科学館・美術館やモノ作っているところを見に行くこともすごくいいですよね。ものをつくることに興味をもってほしい。見てきたものをどうやったら作れるかな?道の駅も面白い。どんな工夫をしているのかを見るのも社会の面白さ。」

ゲーム依存について、家庭では約束を守らせている?「あまりそう思わない」の子どもたちのほうが目立ってしまうのでしょうか?とご質問が上がりました。今は脳の発達とゲームの影響力について学校から注意喚起していくことが必要ですね。と。入学説明会の際にも保護者の皆様にお伝えしましたが、授業参観・懇談会にも発信していきたいと思いますし、周知のタイミングを検討していきたいと思います。

先生たちの努力が感じられます。得意でないことも教えなくてはならないでしょうし、新しいことについていかなければならない、教えることも増えていくので、くじけずに頑張ってほしいです。と励ましの言葉をいただきました。

育成会に入らない方が多くなっているので登校班大丈夫かな?と思います。おじいちゃん・おばあちゃんにお世話になりたい。交通量が増えているので、危ないと思われるところが増えています。ボランティアを募りたいです。ボランティアの数が令和元年と比較して半分以下です。何とか御協力いただける方を探していきたい。

参考になるご意見をたくさんいただきました。次年度の教育活動に反映させていけるよう、改善していきたいと思います。最後に校長から「うちの学校、うちの子供達、みんなで一緒に良くしていきたい。」と熱い想いをお伝えし終了しました。

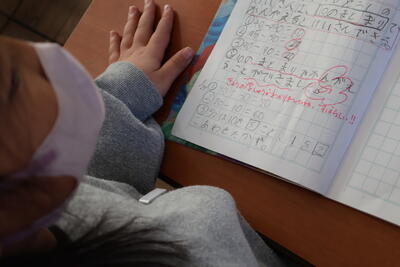

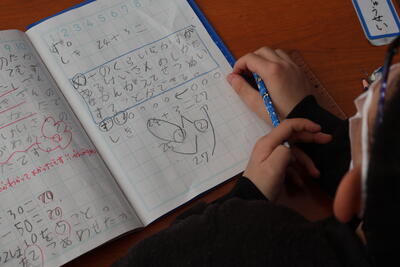

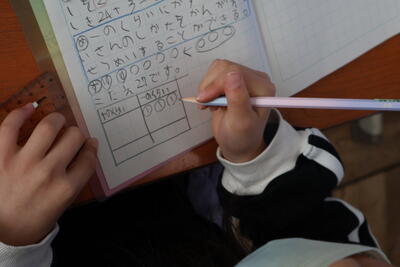

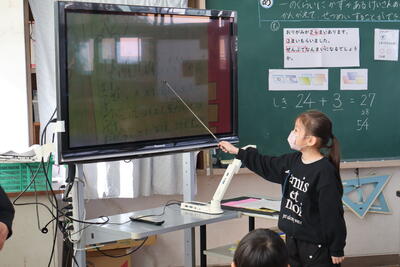

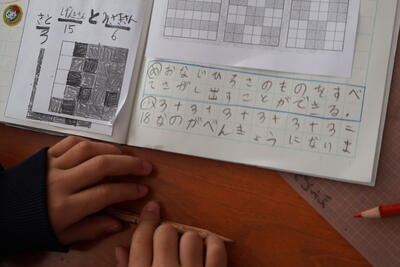

1年生【算数】あわせていくつ?

1月29日(木)1年生の算数ではミニテストから始まり、2ケタの数のつくりについての理解を確認しました。

いよいよ今日の課題へ・・・先生からの「24+3=54じゃないの?どうして?」との問いかけに、子供たちは眉間にしわを寄せて考え始めました。今まで使ってきた手段として、子供たちは「ブロック」「さくらんぼ」「ことば」と説明するツールをあげ始めました。「どれで説明してもいいよ」の声かけに、机の中からブロックを出したり、ノートにサクランボ算にして書いたりしていました。

自分の考えを伝えて、お友達の考えも聴いて、どんな言葉で説明するのがいいのかな?と考えます。「24は10のまとまりが2つと、1が4つ・・・」「24を20と4に分けて考えて・・・」「十の部屋には・・・」と様々な言葉で表現していました。

今日のポイントは、「10のまとまり」と「ばら」という言葉が→「十の位」と「一の位」の認識につながっていくこと。子供たちは様々な表現を経て、位の概念を習得していきます。

自分の考えをもち、ノートにたくさん書き込むことのできる1年生に驚かせられました。4月から大きく成長しましたね。2年生へのステップをしっかりと歩んでいってくださいね。

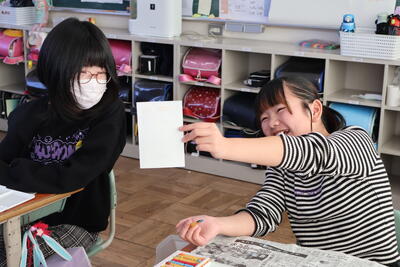

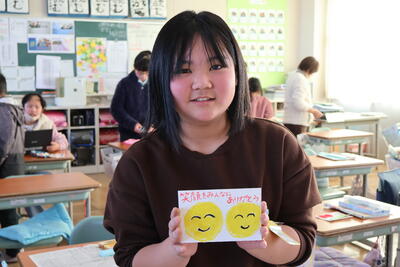

心を込めて絵手紙を

1月26日(月)壬生町で校長先生としてお勤めしていた先生をお迎えして、5年生が絵手紙教室を実施していただきました。受け取った人が喜んでくれるように、心を込めて丁寧に楽しく作ることが大切と導きいただきました。この2時間のめあては「楽しくやる!お気に入りを作る!」ということでスタート!!子供たちは真剣な表情で「何を描こうかな?何色にしようかな?」と悩みながら進めていました。

「先生、間違っちゃった」「先生、どうすればいいですか?」と不安になったらすぐに先生にご助言いただきます。不思議なことに、この先生の手は魔法の手!!あっという間に素敵な作品に変身しちゃいます!!

自分の作品のできに満足!!「これはお母さん」「これはおじいちゃん」「これはボランティアさん」と相手を想像しながら描いていました。とっても充実した時間が流れていました。

「先生の見本を真似して描いてみてもいいですよ。『真似る』と『学ぶ』似ているよね。真似しても全く同じにはならないので、個性が出るからね。」と説明いただくと。「近くで見ていいですか?」とクレヨンと絵の具のバランスや、言葉のチョイスなどなど参考にしていました。「先生、お地蔵さんってどうかけばいいですか?」の質問に、サラッと黒板に描いてくださる絵が心をほっこりさせる魔法がかかっているかのようでした。

それぞれの想いを載せた絵手紙ができあがりました。雪だるまやパンダ、カニや馬と個性豊かな絵が並んでいました。

絵手紙を通して、「みんなちがってみんないい」というメッセージを届けてくださいました。デジタル化が進む中で、お手製の絵手紙の温かさとその魅力に出会えたことが何よりもの宝物になりました。

寒い中お越しいただき、ご指導いただけましたこと、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

1年生 凍った!凍った!

中庭がなんか騒がしいぞぉ~!と思って覗いてみると、1年生がそれぞれのカップを持って「先生、見て見て!!」「上の方だけ凍ったの!」「ぼくのは凍らなかった・・・」「◯◯さんのはすごく凍ってるんだよ!」と見せてくれました。

教室に帰りながら「凍るのと凍らないのがあるんだね。凍った人はどこに置いていたの?」と聞いてみると「あっちの方。校舎の影になるところ」と教えてくれました。「凍らなかったのはなんでかな?」と聞いてみると「太陽があっちから当たっていたのかもしれない」と1年生ながらに考えて答えてくれました。

それぞれの氷の厚さを比べて楽しんでいました。先生から次は色水でやってみようか?と提案されると「やりたい!やりたい!」と子供たちの好奇心はぐんぐん高まっていました。やってみるから分かることがたくさんありますよ。どんどん挑戦してくださいね。

給食週間「JAのイチゴとニラで、美味しい顔」

1月19日(月)~23日(金)校内給食週間として、栃木県各地の給食めぐり献立が提供されました。特に、21日・22日はJAから無償提供されたイチゴとニラを使った献立でした。

イチゴは『ブラマンジェ』に姿を変え、手作りのデザートとして配膳されると、子供たちは大喜び!!「美味しい!」と言いながら頬ばっていました。

壬生町の特産物である『かんぴょうのポトフ』も献立に加わり、「先生、食べたい!」「お代わり、ほしい!」との声に、あっという間に食管は空っぽに。総合で学んだかんぴょうをスープの中に探しながら味わっていました。

壬生町のお隣:宇都宮市は餃子の街ということで、ニラをふんだんに使ったメニューでした。おかわりして、大盛りにして食べる子も。♪美味しい顔ってどんな顔?おいしい顔ってどんな顔?♪というメロディーが流れてくるような時間でした。

給食の始まり献立では、自分でおにぎりを握って、食べました。「強く握りすぎてぐちゃぐちゃになっちゃった」という悲しそうな声や、「◯◯ちゃん上手!!」「塩がかかっていると美味しい!」という嬉しそうな声が聞こえてきました。

給食中には、給食標語の代表作品の発表がありました。

給食委員会は、昼休みの時間を使って栄養黒板や、お箸マナーの体験ブースを設置。

栄養黒板を書くことで、給食の献立に含まれる5大栄養素の食品を知ったり、

豆うつしや魚の身の取り方を楽しみながら体験したりしている児童の姿が見られました。

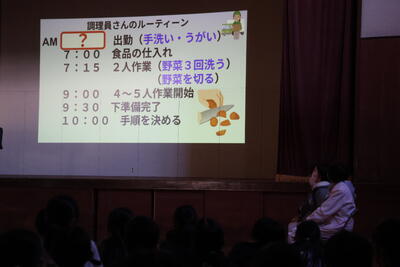

給食集会『調理員さん、ありがとう』

1月21日(水)昼休みに給食集会が行われました。

給食委員会が中心となり、「調理員さんと栄養士さんへの感謝を伝え、給食のよさを知ろう」

というめあてのもと、全校児童で給食について考えました。

第一部は、調理員さん、栄養士さんを招待しての、感謝の会。

給食委員会で一人ひとりの方へ招待状を出し、仕事の合間を縫って参加したいただきました。

委員会児童が調理員さんの出勤時間をクイズに出すと、

「え~!?こんなに早く学校に来ているの?!」との声。

代表児童からの感謝の言葉とともに全校児童からの「ありがとうございます」の声が響くと、

体育館があたたかな空気につつまれました。

第2部は、給食委員会から全校児童への発表。

「給食のよさを知ってもらいたい!」と、

自分たちで調べた給食のよさを発表しました。

栄養バランス、温度管理のされた配食、共食で身につくマナー、

睦小全体でどれくらい給食を食べているか、などなど・・・。

最後は委員会の6年生から、

「食わず嫌いはもったいない!一口食べてみよう。意外とおいしいかも!」

全校児童に呼びかけ、しめくくりました。

明日からの給食が、よりおいしく、ありがたく感じるかもしれませんね。

4年生 福祉出前授業

1月20日(火)4年生を対象として福祉出前授業が行われました。

初めに、点字ブロックやヘルプマークなど身近にある福祉についてのお話を聞きました。

次に、盲聾者体験を行いました。目隠しをした友達に言葉を使わずどのように言葉を伝えればよいのか考えました。

指で相手の手のひらに文字を書いて伝えました。

最後に点字を打ち、自己紹介をしました。講師としてお越しいただいた盲聾者の方に点字で自分のことを伝えることができました。

とてもよい体験活動になりました。

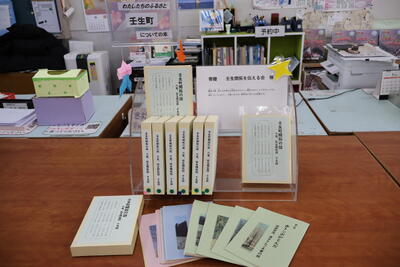

6年生 壬生の開拓を伝える会読み聞かせ

1/19(月)の3校時目の時間に「壬生の開拓を伝える会」の皆さんによる読み聞かせを6年生が聞きました。

睦っ子が生まれ育った故郷である大好きな壬生町。

そんな大好きな壬生町が昔はどのような場所だったのか、皆さんはご存じでしょうか?

なんと今の睦小学区は日本軍の飛行場跡地とのこと!

コストコやカインズ、多くの飲食店などで栄えている今の風景からは想像つかないですよね。

壬生の開拓を伝える会の皆さんは、壬生町にはどのような歴史があり、今の壬生町ができたのかを実話をもとに本にしています。今日は本の内容を一部抜粋して読み聞かせをしてくださいました。

自分の生まれ育った壬生町についてのお話を子供たちも真剣に聞いていました。

「私たちの壬生町が飛行場だったなんて知らなかったです」

「昔の壬生の人たちが頑張ってくれたから今の壬生町があるんだと知りました」

「これから私たちが頑張って壬生町を発展させていけるように頑張りたいです」

学習したことやこれからに向けての感想を子供たちは堂々と発表していました。

最後に壬生の開拓を伝える会の皆さんと一緒に記念写真を撮りました。

「おもちゃのまち駅」をひらがな表記することへのこだわり。それが昨年度の「ラッピングエレベーター」今年度の「駅舎ラッピング」。そして、今の総合的な学習の時間での探究「壬力UP」につながっています。郷土愛に満ちた魂を受け継いで子供たちが大きく翔いていってくれることを願います。

戦後80年の時を超え、苦しい時代を生き抜き、たくましく開拓した方々の語りを生で聴くことができる貴重な機会をありがとうございました。

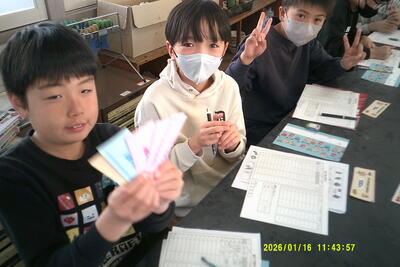

5年生 家庭科金融教育「おこづかいゲーム」

1月16日(金)、5年生を対象に、外部講師の方をお招きして金融教育の授業を行いました。今回は「おこづかいゲーム」を通して、お金との上手な付き合い方について学びました。

サイコロを振って進み、出た目に応じたカードを引き、その内容に合わせておこづかい帳に記入していく活動です。おこづかいをもらったとき、すぐに使うのか、貯金するのかなど、子供たちは一つ一つ考えながら選択していきました。

「欲しかった物が買えてうれしい!」

「たくさん持っていると心配だから、銀行に預けようかな。」

など、友達と考えを伝え合いながら、楽しそうに活動する姿が見られました。

ゲームを通して、お金を計画的に使ったり、管理したりすることの大切さを実感を伴って学ぶことができました。「これからは家でもお金の使い方を考えたい」という声も聞かれ、学びが日常生活につながっていく様子がうかがえました。

実際に使えるおこづかい帳を子供たちに配布しました。ぜひご家庭でも一緒に記入しながら、お金について話し合う機会として活用していただければと思います。

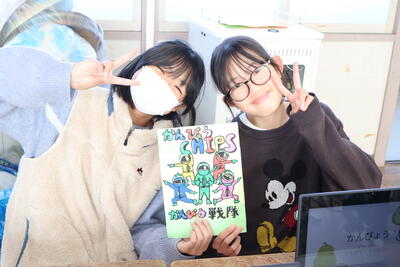

総合的な学習の時間【6年生の発表】

1月16日(金)6年生から5年生に向けて、総合的な学習の時間で探究してきたまとめの発表会を行いました。6年生のそれぞれのブースを、5年生が自由に見に行けるスタイルで開催しました。どの班もプレゼン資料を提示しながら堂々と発表することが出来ました。おみくじやピンズなど、手作りのお土産も披露しました。

「はじめは緊張したけど、真剣に聞いてくれるので嬉しかったです。」

「キッチンカーで提供する商品について5年生から質問や提案があって新たな視点をもつことができました。」

「しっかりと聞いてくれるので、自信になりました。」

6年生の和やかに見えた笑顔の後ろには、ドキドキしている気持ちとワクワクしている気持ちが隠れていました。

発表が終わると、拍手の中にホット胸をなで下ろす表情から充実感にあふれる表情に変わっていました。

いろいろな班の発表をメモをしたり質問したりして聴いていた5年生からは

「来年、ぼくたちもこんなことをやるんだなって参考になりました。」

「スライドだけじゃなくて、すごいなって思いました。」

「段ボールで作品を作ったり、実際にコーラの試作品を作ったりしていて、とても勉強になりました。」

「どの班も発表自体が楽しそうで、来年の総合的な学習の時間が楽しみになりました。」

と感想の言葉が返ってきました。3年生から始まった探究活動の集大成に、発表する方も聴く方も大満足な1時間でした。

こうやって睦小学校の特色が、地域と結びついて色濃くなっていってほしいと願います。

子供たちの探究活動を支援してくださった保護者の皆様、地域の皆様に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

予告なし避難訓練

1月13日(火)避難訓練が行われました。今回は予告なしで、休み時間に突然の「緊急地震速報」が流れ、校庭にいる子供たちは瞬時にして校庭の真ん中に集まりました。校舎に残っている児童もすぐに机の下に身を隠すなど、身を守る行動をとりました。

「給食室から出火」の放送があると、校舎内にいた子供たちは先生たちと一緒に避難場所まで走ってきます。

過ごしていた場所はそれぞれでも先生の話を聞いたり周りの様子を見たりしながら避難をすることができました。

無事に全員の避難が完了し、自身の取り組みを振り返りました。

「命を守るため」の訓練。訓練だからこそ真剣に行う。

その積み重ねでいざというときに体が動くのだと思います。

以下は児童の振り返りです。よくできたことだけでなく、これからどうしていきたいかを考え、振り返る児童も多く見られました。

・緊急地震速報が流れたとき、すぐにガラスから離れてダンゴムシのポーズで身を守ることができました。

・放送をよく聞き、何が起きていてどこに避難すればよいのかをよく理解して訓練に参加できた。

・すぐに校庭の真ん中で屈んで、頭を守ることができました。そのままじっとし、できるだけ話さず、並ぶことができました。

・日頃から地震が起きた時、火事が起きた時など一人で素早く行動できるように逃げ道などを確認しておきたい。

・いつ起きてもおかしくない災害に対して家庭などで話し合い、あらかじめ持ち物や避難場所を決めておきたいです。

日本各地で地震や災害が発生しています。

これからも訓練等を通して子供たちの防災意識が高まるよう取り組んでいきたいと思います。

かけがえのない大切な命を守れるように、ご家庭でもできることを一緒に話し合う時間を作っていただけますと幸いです。

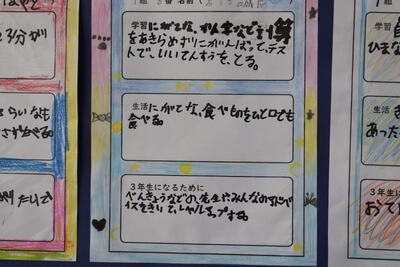

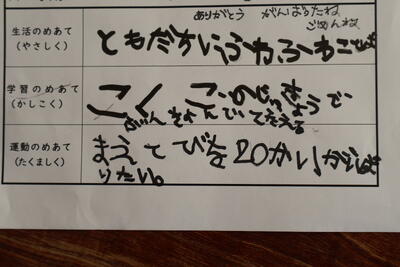

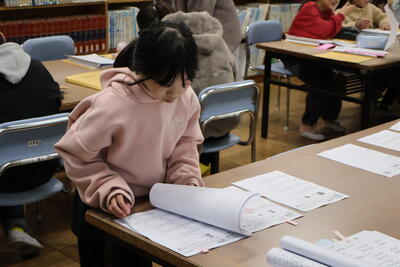

新年初日から元気いっぱい

1月8日(木)新年初日、低学年の教室では「3学期のめあて」や「給食週間の標語」を書いたり、2学期の学習の振り返りとして漢字の書き取りやかけ算九九の暗唱をしたりしていました。

休み時間には職員玄関前のお花にお水をあげるお手伝いをしてくれていました。

「先生、見て見て!」と大きな氷を手にして、発見した感動を伝えてくれました。「どこにあったの?」と聞くと「水道のところ」と教えてくれました。こんなに大きな氷を目にするのは貴重な体験です。生活の中の学びがそこにありました。

中学年の教室を覗いてみると、学級の係について真剣に相談していました。「2学期までの係のままでいい?」との問いに「黒板をきれいにするのが日直だと仕事が多すぎるので・・・」と提案できることに成長を感じました。

高学年の教室では、めあてを書き終えると学力テストに向けた学習を進めていたり、協力する力を養うゲームを進めていたり、時間を有効に活用していました。

休み時間後の昇降口をのぞくと、6年生の下駄箱はきれいにそろえられていました。さすが最高学年です。

それぞれのめあてが教室後方に貼られ、その達成に向けて頑張ろうと決意する子どもたちの表情はキラキラしていました。素敵な学年の締めくくりとなるよう、先生たちみんなで支えていきますよ。

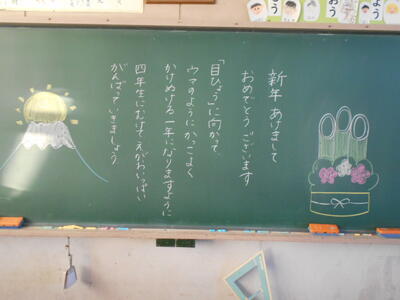

3学期始業式

新年明けましておめでとうございます

本日、厳しい寒さの中ではありましたが、子供たちは白い息を弾ませながら元気に登校してきました。

久しぶりの学校に向かう足取りは軽く、どの顔にも新しい年・新しい学期への期待とやる気が満ちあふれていました。

昇降口付近では、友達同士が笑顔で

「あけましておめでとう。今年もよろしくね。」

と声を掛け合う姿が見られ、冬の冷たい空気の中にも温かい雰囲気が広がっていました。

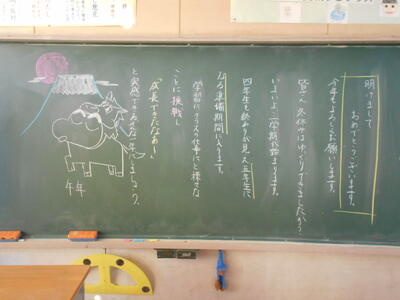

教室では・・・

教室に入ると、担任の先生からの新年のメッセージが黒板いっぱいに書かれており、子供たちは興味深そうに読みながら、3学期のスタートに気持ちを新たにしていました。

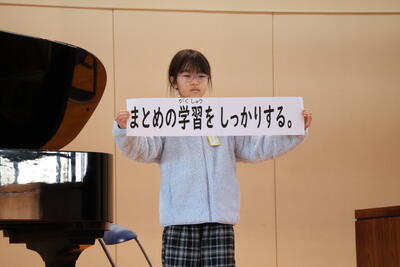

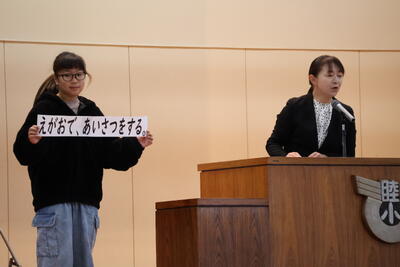

そして、始業式。

1時間目には体育館で始業式を行いました。

ピーンと張り詰めた空気の中、子供たち自身の進行で(今回から5年生が担当)式が進められ、冬休みを終えたばかりとは思えないほどの落ち着いた態度が印象的でした。

また、代表児童として2年生と6年生の児童が作文発表を行い、

3学期に頑張りたいこと

進級・卒業に向けた意気込み

を堂々と述べてくれました。聞いている子供たちも真剣な表情で耳を傾け、良い刺激を受けている様子でした。

校長先生からは

新年のあいさつと、3学期の目標として

学習でも運動でも自分なりに

①新しい目標をもつこと

3学期の授業日数は1,2年生が49日、3~5年生が50日、そして6年生は47日ととても短い学期となりますが

②まとめの学習をしっかりとすること

クラスメイトや担任の先生、同じメンバーで過ごすのもあと少し。自分を支えてくれる多くの友達や家族、周囲の方々へ

③感謝の気持ちを伝えること

の3つが児童に伝えられました。

寒さに負けず、明るく前向きな気持ちでスタートした3学期。

子供たちがそれぞれの目標に向かって成長していく姿が楽しみです。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

2学期終業式

体育館にて 2学期終業式 が行われました。

式の進行や伴奏など、すべて児童の手によって運営され、学期の締めくくりにふさわしい立派な姿が見られました。

進行役やピアノ伴奏なども6年児童が担当し、式全体を自分たちの力で作り上げてきました。

その姿にテレビ取材に訪れた記者やカメラマンさんも感心しておられました。

≪代表児童作文≫

3年生と4年生から一人ずつ代表として作文を発表しました。

3年生の代表作文では

わたしが、二学期にがんばったことは、二つあります。

一つ目は、算数の授業で習った分数です。どうしてかというと、しょう来に役に立つと聞いたからです。はじめて分数を習った時は、問題のとき方が分からなかったけど、あきらめずにがんばってといていたら、分かるようになりました。できるようになって、うれしかったです。あきらめずにがんばったせいかが出たのかなと思いました。

二つ目は、秋の行事の持久走記録会です。どうしてかというと、去年は五分を切れなかったので、今年は切れるようにしたかったからです。練習の時は、五分を切るようにがんばっていたけど、本番の時はきんちょうしてしまい、目ひょうの五分を切ることができませんでした。たくさん練習したけど、五分を切れなかったので、くやしかったです。来年は、五分を切れるようにもっと練習をしていきたいと思いました。

わたしが三学期がんばりたいことは、ほかの学年の子たちとの交流を大切にしていくことです。どうしてかというと、ほかの学年の子と交流をあまりしたことがないからです。ほかの学年の中に少し友達はいますが、今よりももっと仲のよい子をふやしたいです。もしふえたら、友達の好きなものなどをお話したり、いっしょに外で遊んだりして、楽しい思い出を作りたいと思っています。また、来年には新しく下の学年の子たちが入ってくると思うので、こまっている子がいたら助けてあげられるような人になりたいです。

4年生の代表作文では

今日で二学期が終わります。色々な行事がありましたが、その中で私が特にがんばったことが三つあります。

一つ目は算数の学習です。二学期は面積、変わり方、小数などたくさんの単元を勉強しました。中でも、変わり方の学習内容がむずかしく、〇や△を使って式を作るのが苦手でした。私は家で、しんけんに自主学習に取り組みました。すると、いつの間にか問題がとけるようになり、苦手ではなくなっていました。

二つ目は宿泊学習です。一日目の山登りが大変でしたが、みんなで声をかけ合って登りきることができてうれしかったです。アウトドアクッキングでは、野菜を切るのが難しくて、最後まで作れるのか不安になってしまいましたが、先生や友達に教えてもらい、上手に切ることができました。どちらも、とてもよい思い出です。

三つめは持久走記録大会です。初めてタイムを計った時には、最後まで体力がもたず、遅くなってしまいました。だから私は、休み時間や放課後、お休みの日にたくさん練習をしました。記録大会本番でも、後半に苦しい時間がありました。何度もあきらめそうになりましたが、今まで努力してきたことを思い出してがんばりました。友達や先生の応援も心にひびきました。その結果、最後まで自分のペースで走り切り、初めのタイムを上回ることができました。

私はこの二学期にした経験から分かったことがあります。それは、勉強でも、運動でも、がんばればよい結果につながるのだということです。

三学期もいろいろな行事や、新しい学習があります。自分の目標を立ててその目標に向かってがんばりたいです。明日から冬休みです。このお休みは三学期をむかえるための準備の時間でもあると思います。三学期に自分が立てる目標を考えながら、その準備をして、落ち着いて三学期のスタートが切れるようにがんばりたいと思います。

堂々とした発表に、会場の児童たちは真剣な眼差しで耳を傾け、自分自身の2学期を振り返る姿が見られました。

≪校長先生のお話≫

校長先生からは、2学期のめあて「あきらめずに最後まで挑戦できたか」についてのお話がありました。児童は目を閉じ、行事ごとに振り返りながら「できた」と思うと心の中で挙手をしました。自分自身と向き合う大切な時間となりました。

また、校長先生から児童へ「冬休み中も笑顔であいさつしよう」という宿題が1つ出されました。

年末年始、多くの方とお会いするかと思います。笑顔であいさつして欲しいと思います。

2学期を通して、挑戦することの大切さを学び、一人ひとりが成長を感じられる終業式となりました。

3学期は1年間のまとめの学期です。

次の学年へ向けてさらなる成長を期待します。

保護者・地域の皆様、2学期も大変お世話になりました。

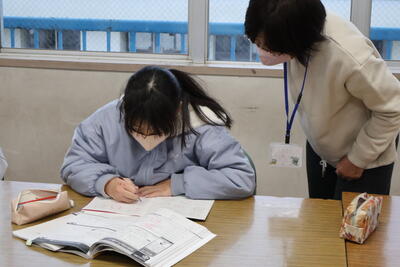

2学期最後の算数教室

12月24日(水)2学期最後の算数教室が行われました。今年度、朝の読書の時間を使って「算数の力を付けたい!」という児童が集まって、学習しています。授業の進度に合わせて、類題をとにかく繰り返し練習することで、確実な基礎・基本の力が身に付きました。少しずつ自信が付いてきたようで、授業ノートも「自分の考え」もしっかりと筋道を立てて書こうとする姿が多く見られるようになりました。子どもたちのやる気が力になっています!!

4・5年生は学年の発達に合わせて、学力向上支援員の先生方がプリントを作成してくださり、15分間の学習が終わると好きなシールがもらえます。シールをもらえることも嬉しいですが、自分の頑張りが可視化されていることが何より嬉しそうでした。

もうすぐ中学校に進学する6年生は、普段使いの教材でドリル学習を進める子、ちょっと難しい問題にも挑戦する子、教科書の問題を復習する子、それぞれの課題に合わせて学習を進めていました。この時間が家庭学習につながり、自分で学習を調整する力を付けてくれることを期待しています。

学習ボランティアの先生にも、分からないところの質問に答えていただいたり、できたところを丸付けしていただいたり、子どもたちの様子をよく見ていただきながらご指導いただきましたこと、心から感謝申し上げます。ありがとうございました。新年明けてからもどうぞ宜しくお願いいたします。

音楽クラブ発表会

12月22日(月)お昼休みに音楽クラブの発表を行いました。

みんなで何を発表しようか考え、Mrsグリーンアップルの「点描の唄」に決めました。いざ、歌いだしてみると、「男役」と「女役」の声の掛け合いがとても難しく、休み時間や昼休みを使い、さらに家でも自主練をするなどしてたくさん練習してきました。マイクをもって歌う場所も、それぞれの自分の持ち味が出るよう、考えて交換しながら歌いました。

最初は緊張していた子供たちですが、歌い終わった後は「もっと歌いたかった」と名残惜しそうにしていました。たくさん見に来てくれたお友達に感謝です。とてもきれいなハーモニーを聴かせることができたかなと思います。

2学期 最後のなかよし共遊

12月22日(月)

2学期最後の仲良し共遊を行いました。

寒さに負けず、元気に遊んでいました。

上級生も下級生も楽しく活動していました。

また、上級生が下級生を気にかける姿も見られ、心があったかくなりました。

なかよし共遊ができるのも後、2回となりました。

学年の垣根を越えて、仲良くなったり、たくさんの思い出を作ったりしてほしいです。

Fromオーストラリア&マレーシア

12月18日・19日の睦っ子タイムに、元本校職員でオーストラリアで生活する先生と、本年度マレーシアの日本人学校勤務になった先生とオンラインでつなぎ、現地のでの生活についてお話しいただきました。

第1日目の18日は、上学年はオーストラリアのお話を、下学年はマレーシアのお話をいただきました。第2日目の19日は、上学年がマレーシア、下学年がオーストラリアのお話をいただきました。

通信がつながって映像が見えた瞬間、子供たちから思わず拍手が起こりました。

「聞こえたら、合図を送ってください。」の声に、ミュート(消音)機能で声が届かないことを理解し、子供たちは、すかさず両手で輪を作ります。

合図を送る誰もが、笑顔いっぱい。「聞こえるよ。先生。お久しぶり。お元気でしたか?私たちも元気でしたよ。」目と目で通じ合う、温かな空気が教室に満ちていきました。

先生方は、上学年下学年にあわせた説明を用意してくださっていました。

国の場所、 有名な動物、言葉等々、鮮やかな映像での紹介が始まりました。

子ども達は食い入るように画面を見つめます。「へえ、そうなんだ。」「聞いたことある。」「知ってる。」等、自然なつぶやきが聞こえます。

次の説明も一言も聞き漏らすまいと、さらに画面を見つめて聞き入ります。子供たちはイメージを膨らませ、ますます引き込まれていきました。

ライブでのやり取りを通して、外国がどんどん身近な場所となっていきます。

「もっと知りたい。」「もっと聞きたい。」そんな子供たちの思いは、静かな熱気となっていきました。

説明が終わるとクイズの時間です。

「ここでクイズを出します。」先生方からの変化球に浸りきっていた子供たちは、「え?もう、クイズ?」と、我に返ります。

そして、気を引き締めなおして、いざ問題へ。

三択クイズが出題されました。問題が読み上げられると、みんな一斉に顔を見合わせます。低学年は、お友達と相談しながら答えを選びました。

「1番は指1本、2番は・・・・を出してください。」画面からの呼びかけに、子ども達も睦小の先生方もハンドサインで一斉に回答です。

答えが発表されると、正解でも不正解でも、大盛り上がり。

最後は、質問タイムです。

「質問はありませんか?」の投げかけに、多くの手が上がります。

次々に画面の前に立つ子供たち。睦っ子タイムが終わっても、質問の列は途切れず、3時間目の開始直前まで質問タイムが続きました。

「国際交流」=「心ほっこりの素敵な時間」でした。

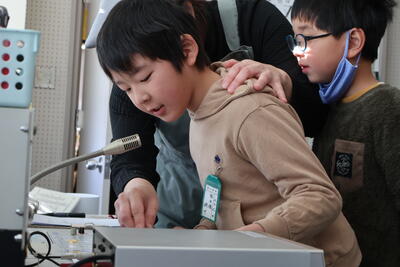

5年 作ってみよう!ガンダムプラモデル!!

12月16日(火)5年生の教室では『ガンプラアカデミア』と題して、「生産やもの作りに関して、バンダイ社が行っている持続可能な工夫や努力を知ることができる」をめあてにプラモデル作りに挑戦しました。

初期のプラモデルは接着剤や塗料が必要でしたが、今では簡単にはめ込むことのできる工夫がなされていました。手書きで設計していたものも、今ではコンピューターソフトを使って具体的なパーツを設計するようになったことなど、もの作りの歴史を知りました。また、パーツを色別にリサイクルするなど、持続可能な取組についても学びました。

いざ、チャレンジ!!プラモデルを作ったことのない子も恐る恐るパーツを外して・・・。さて、どの向きに合わせて組み合わせていくのか・・・説明書を見ながら、パーツをクルクル回して・・・。算数の「立体の見方・考え方」そのものです。

「ね~ね~、これはこの向きで合ってる?」「あっ、これ違うよ。こうだよ。」と互いに助け合う姿がそこにありました。

「先生、ここ教えてください。」と言われても、実は先生たちも必死です(汗)。

はじめこそ難しい顔をして組み立てていましたが、少しずつ形になってくると徐々に笑顔が見え始めました。できあがったガンダムを手に満足そうな表情が輝いていました。

足首や膝・腕と関節に可動域があるので、立たせることもできます。足を開いてみたり、膝を曲げてみたり、立たせるために試行錯誤していました。物体の重心がどこにあるのかを考えるといいかもしれませんね。

『ガンダムはちょっとしか観たことがないけど、楽しかった~。』

『説明書があるから難しくなかったです。』

『次はバンダイミュージアムに行ってみたいです。』

と、もの作りの面白さを体感したようでした。日本人の『もの作り』にかけてきた想いを感じてほしいと思います。

今回、子どもたちにプラモデルを提供してくださった企業の皆様に心から感謝申し上げます。

ありがとうございました。

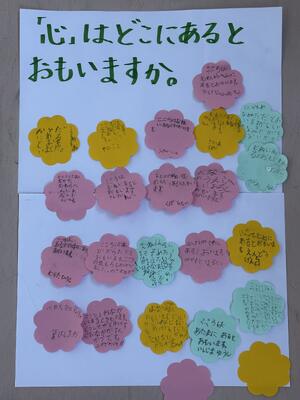

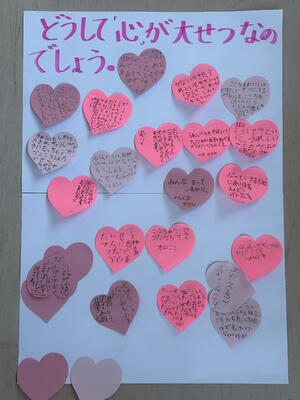

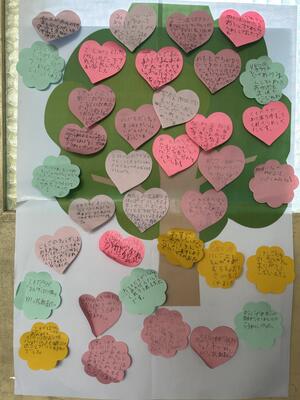

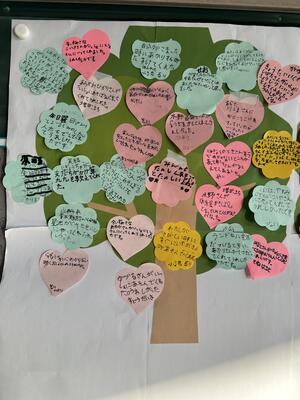

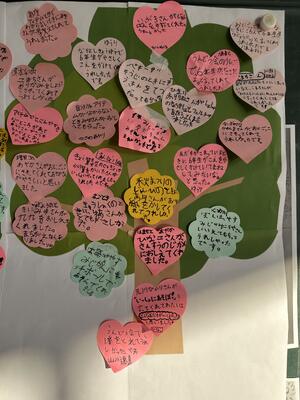

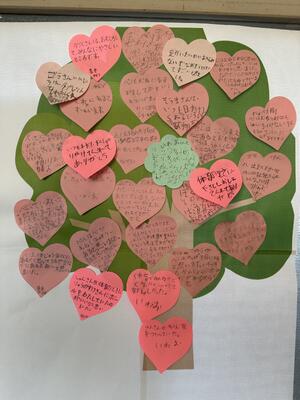

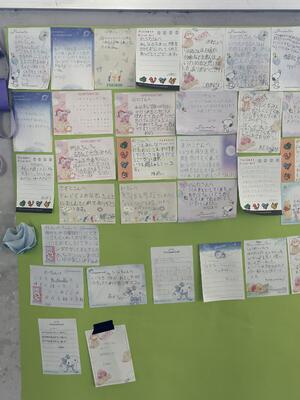

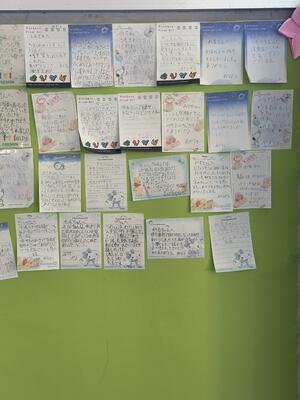

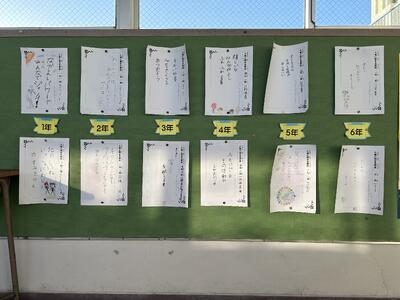

人権週間を振り返って

12月1日(月)人権週間をスタートするにあたって、放送委員会が絵本の読み聞かせ動画を作成しました。各クラスで動画を視聴し、心はどこになるかな?って考えてみました。

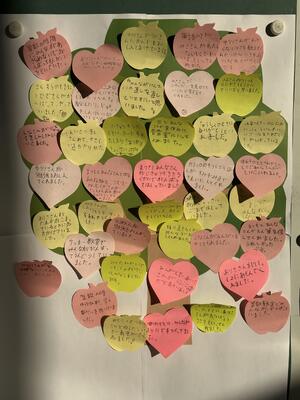

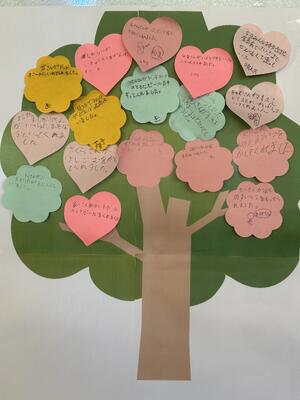

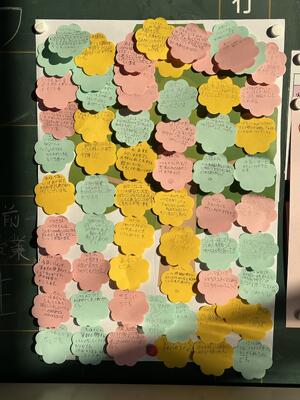

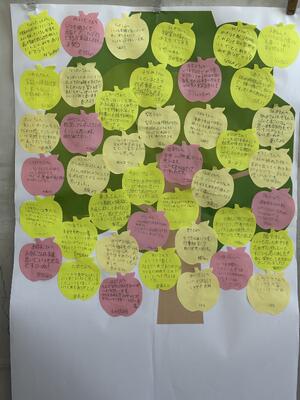

各クラスで『人権の木』を作成しました。お友達の優しさに触れた経験を付箋に書き、様々なお花を咲かせていました。

子どもたちが考えた人権標語を渡り廊下に貼りだし、お昼の放送でも紹介しました。

『幸せだ 私が「わたし」であることが』

『ひと声が だれかを救う 第一歩』

『すてきだな ちがう個性が みんないい』

『みいつけた 誰にでもあるさ 良いところ』

『嬉しいな みんな仲良し ふわふわ言葉』

『思いやる その行動が えがおの一歩』

『おもいやる 心をたくさん あつめよう』

『ありがとう 心ほっこり 素敵な言葉』

『あいさつは みんなをつなぐ かけはしだ』

『チクチクことばを フワフワことばにかえて みんなニコニコ』

『なかよしパワーで みんなでジャンプ!』

『たのしいね いっっしょにわらう やすみじかん』

各学年の作品に、子どもたちの成長の過程を感じます。人権週間に限らず、「自分自身も、となりのお友達も、みんな大切な命であること。互いの違いを認め合えること。一人一人が幸せになる権利をもっていること。」を意識しながら生活していきたいですね。

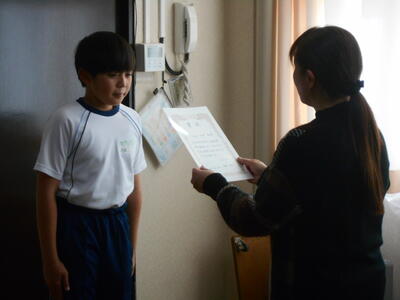

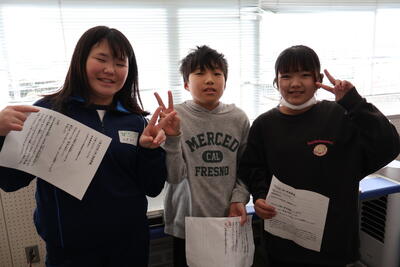

今回は、5~6年生の児童4名が代表で校長先生から賞状を直接頂きました。

みんな、ちょっと緊張している様子が伺えましたが、最後のみんなで写真を撮るときには笑顔も見られました。とても素敵な作品を作ってくれた児童に感謝です。作ってくれた標語のように、みんながいつでも笑顔でいられるような学校であってほしいと思います。

✨BREXキッズモチベーションプロジェクト✨

12月16日(火)に、BREXバスケットボールスクール事務局から、コーチ2名をお招きして、5・6年生対象のバスケットボール教室を実施しました。

栃木が誇るプロバスケットボールチーム「BREX」。

シーズン中で忙しい中ではありますが、睦っ子のために来てくださいました。

5時間目は、5年生が実施しました。

6時間目は、6年生が実施しました。

プロのバスケコーチによる楽しさ満点のプロフェッショナルな指導に触れた子供たち。

たくさん笑顔を見ることができました。

今回のバスケ教室も、前回のサッカー教室も、普段の体育も生涯スポーツに繋がってほしいと思います。

そして、運動を楽しむ心を大切にこれからも取り組んでほしいです。

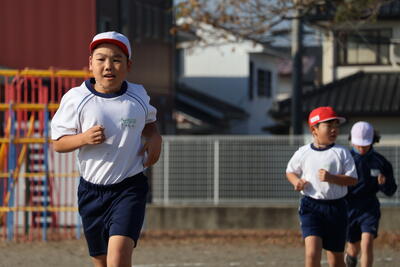

持久走【子供の振り返り】

11月~12月に睦小学校全体で取り組んできた持久走チャレンジ月間・持久走記録会。

以前にもホームページで様子等を紹介してきましたが、今回は子供の振り返りを紹介させていただきます。

子供たちの言葉で「どんな目標を立てて取り組んだのか」「どんな力が身に付いたと思うか」「挫けそうな時に頑張れた理由」を振り返っています。

一部抜粋ではありますが、2学期に頑張ったことを家族で振り返るきっかけになればと思います。ぜひご覧ください。

R7 持久走児童振り返り(←クリック)

各種たより(応援メッセージ)よりご覧いただけます。

1年生【算数】くらべ方

12月9日(火)幼稚園・保育園の先生方が授業参観にいらっしゃいました。1年生の算数の授業を観ていただきました。

色の塗られたマスと塗られていないマスのある図形から同じ広さのものを選ぶときに、どんな考えで選んだのかを説明することにチャレンジ!!たくさんの考え方が出てきました。

1つずつ数える?2とびで数える?6+6+6+・・・?4+4+4+・・・?

それぞれの考えを黒板に貼り付けに集まってくると、自然と内容について話し合いが始まりました。

子どもたちは自分の考えをみんなに伝えたいので、頑張って説明します。先生に促されながらではありますが、足りないところや助けてほしいところを少しずつ補足して、みんなで「分かった」ってなるように協力していました。

最後には、お友達の考えの「なるほど」というところに自分の似顔絵を貼って振り返りへ・・・。

「◯◯さんのいけんの16のかたまりがすごいとおもいます。」

「6のかたまりが、つかえるなっておもいました。」

とお友達の考え方を称賛し、納得した上で、次も頑張ろうとする振り返りがたくさんありました。

たくさんの先生方に見守られる中で、よく頑張りましたね、1年生!!

参観された園の先生からは「45分間座学かと思ったら、年長さんのように動いたり集まったりして学習が進められているので驚きました。」「たった1年であんなに自分の考えを発表できるようになっていて素晴らしいって思いました。」と幼保小連携の一助になる感想をいただきました。お忙しい中、足を運びいただき、ありがとうございました。

✨栃木シティサッカー教室✨

12月10日(水)に、栃木シティの選手・講師をお招きして、3・4年生対象のサッカー教室を実施しました。

今年、J3優勝を成し遂げ、J2昇格を決めた栃木シティ。

栃木市を拠点として活動していますが、2022年から壬生町もホームタウンの仲間入り。

忙しい中ではありますが、睦っ子のためにサッカー教室に来てくださいました。

始まる前からプロのスポーツ選手に授業をしてもらえることへの楽しみが表情から伝わってきました。

3時間目には3年生が実施しました。

4時間目には4年生が実施でした。

壬生町ではサッカー教室を実施するのは今回が初めということでした!

サッカー教室を通してプロのスポーツ選手から運動の楽しさや面白さを教えていただきました。

また、運動は「する」だけでなく、「見る」「支える」などという多様な関わり方があります。

今回の経験を通して、少しでも生涯スポーツに繋がっていけばよいと思います。

次は栃木のバスケットボールチームが睦小に!?

お楽しみにしてください。

睦小の校庭に、、、ハンター出現!!

12月に入ると、寒さがますます厳しくなり、例年校庭で遊ぶお子さんが少なくなります。

しかし、心と身体の健康のためにも運動は欠かせません。

寒さに負けずに「楽しく」運動を行うことを目的として、今年は運動委員会が「逃走中~運動委員から逃げきれ!睦RUN~」を実施しています!

参加したお子さんたちは、笑顔がたくさん!いっぱい走り、気持ちよい汗を流していました。

「楽しかったからまたやりたい!」「次はいつやるの!?」「最後までハンターから逃げきれたよ!」などの声が聞こえてきました。

心身の健康のために今後も体育の授業だけでなく、昼休みなども身体を動かす機会を増やしていきたいと思います。

2学期も残りわずか、、、最後まで元気いっぱい楽しく運動していきましょう!

落ち葉がい~っぱい!!

12月8日(月)睦っ子タイムはクリーングリーン活動を全校で行いました。側溝の中の落ち葉も拾い上げてゴミ袋が何枚あっても『足りな~い』となるほどに頑張りました。

3年生は、校庭南側の落ち葉集めを。「はっぱを集めると、カサカサ聞こえる音がおもしろい!」

一人でもこんなに運べます。頑張ってます。

5年生は、校庭東側担当。落ち葉がたくさんで、落ち葉のじゅうたんが広がっていました。

6年生は、桜がたくさん並んでいる南側から西側にかけての落ち葉集め。

みんなで協力すると、あっという間に袋が落ち葉でいっぱいに。

4年生は、校舎南側の落ち葉集め。大きな葉が多くて、ほうきを使って集めました。

1年生も頑張りました。

「こっちに大きな葉っぱがあるよ。」

「いい音するよ。」と子供たちもいろいろな会話を弾ませながら、落ち葉集めをしていました。

風に飛ばされて植木の間に入った落ち葉を、小さな手でかき集める姿も。大変というより、楽しんでいる様子です。

昇降口前にも、葉っぱがいっぱい飛んできていました。みんなできれいにしています。

2年生は、農園周りや中庭の池の周りをきれいにしました。

睦っ子タイムという短い時間に行われたクリーングリーン活動でしたが、校庭の落ち葉が減り、とてもきれいになりました。一人一人が「学校をきれいにしよう。」という思いで、意欲的に取り組む姿が見られました。いつも身近なところで、季節を感じることができる自然に恵まれた睦小です。いよいよ本格的な冬がやってきます。

4~6年生の持久走記録会

12月1週目に4~6年生の持久走記録会を実施しました。

今年度は安心安全メールでお伝えしたように、感染症拡大防止の観点からそれぞれの学年での実施となりました。最後まであきらめずに走り切った子供たちの様子を少しではありますがご覧ください。

4年生は12/1(月)の実施でした。

4年生は、昨年度に引き続き、1000mを走りました。感染症のため、なかなか練習の機会がない児童もいましたが、記録会では最後まであきらめず、走る姿が印象に残っています。

5年生は12/2(火)の実施でした。

今年度から走る距離が1200mに増え、少し緊張した様子も見られましたが、最後まであきらめずに走り切ることができました!

6年生は12/5(金)の実施でした。

学級休業もあり、練習もなかなかできていない状況でした。中には、万全な体調でないお子さんもいたと思います。しかし、それでも最後まで自分のベストを尽くそうと頑張りました。そして、走っているお友達に、「がんばれ!」「あと少しだよ!」と励ます声がたくさん聞こえ、学年全体で温かい雰囲気で取り組むことができました。

それぞれの学年において、自分のベストを尽くし、一生懸命に走りきることができました。

約1月間に頑張った持久走チャレンジ月間。

中には、「辛いな。」「走りたくないな。」という思いを抱えていたお子さんもいたのではないかと思います。

それでもめげずに練習に参加し、当日も走りきることができたのは、温かい言葉をかけ、優しく見守ってくださった保護者の皆様のお力添えのおかげです。ありがとうございました。

「粘り強く最後まであきらめず取り組もう!」と努力した子供たちです。持久走チャレンジ月間、持久走記録会を通して心と身体もたくましくなったと思います。ぜひ、ご家庭でも持久走記録会について話題にしていただき、たくさん褒めていただければ思います。一生懸命によくがんばりました。

幼稚園・保育園の先生に見守られて

12月5日(金)幼稚園・保育園の先生にお越しいただき、子どもたちの成長の様子とともに、幼保小の保育と授業の接続についての視点で参観していただきました。

算数では、(2ケタ)ー(1ケタ)の計算クイズから、同じ答えになる式を並べてきまりを見つける活動でした。子どもたちはペアになって楽しそうに問題を出し合います。

ランダムに進めるかと思いきや、-9(ひく九)の計算を探して並べていくペア、答えが9になる式を探して並べていくペアと、子どもたちの思考は様々でした。

全部並べてみると・・・階段状になっていることが分かりました。数の仕組みって面白い!!

国語では、「グリム童話」ってなに?をテーマに、これは外国語の物語を翻訳したもの?それとも日本語ではじめから書かれた物語?などを話し合っていました。

日本の昔話に出てくる動物には特徴があって、海外の物語に出てくる動物と少し違うことなど、考える時の視点が面白いと思いました。元気いっぱいに手をあげて発表する姿、友達と学び会う姿を幼稚園・保育園の先生方に見てもらいたいと頑張る子どもたちでした。

幼稚園・保育園の先生方も卒園後の大きくなった子どもたちと久しぶりに会えて、とても嬉しそうでした。

幼稚園・保育園から小学生への「架け橋プログラム」の参考にしていただけたらと思います。本日は、お忙しい中ご参観いただきありがとうございました。

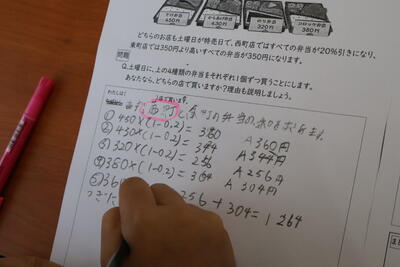

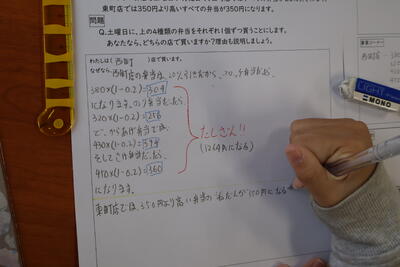

5年【算数】割合Part2

12月3日(水)、今度は5年2組で割合の授業を行いました。

「4つのお弁当の値引き後の代金の合計を求めて比べます。」と見通しを立ててスタート!!

「西町店は20%引きだから・・・」定価に(1-0.2)をかけて代金を求める子がほとんどでした。その中でも分かりやすいように色を付けたり、番号を付けたりする工夫が見られました。

グループになって、それぞれの考え方を比べてみます。隣に寄り添ってプリントをのぞき込む姿がたくさん見られました。互いの説明を大切にしていることが伝わってきます。定価に0.2をかけて値引き金額を出している子との違いもしっかり押さえられていました。

振り返りには「割合をかけて代金を出すことが大変だったけど、なんとか解けて良かったです。生活にも生かしたいなと思いました。」「割引後の値段を求めるときに、自分は一つのやり方しかないと思っていたけど、友達の発表を聴いて、いろいろなやりかたがあるんだと思いました。」と書かれており、様々な考え方に触れ、頭フル回転で頑張ったことが伝わってきました。

見通しをもって手順を表現することで分かりやすい説明がたくさん見られました。次は数学的な説明の言葉を精選していくことをが目標になりましたね。ガンバレ5年生!!

【1・2年生】秋まつり開催!

12月1日(月)に、秋まつりが開催されました!

生活科「作ってあそぼう」の授業で、2年生が動くおもちゃを作ったことから始まり、1年生にも楽しんでもらいたいという思いから計画を立て、秋まつりを行う運びとなりました。

どんな遊びなら1年生が楽しんでくれるかな?どうしたら上手におもちゃが作れるかな?とグループで話し合いながら、活動をしていました。

2年生だけでリハーサルを行い、感想を伝え合ったり、もらったアドバイスをもとにおもちゃの改善をしたりして、本番に向けた準備を進めることができました。

1年生や先生に招待状を用意して渡しました。

「お招きする時は緊張したけど、招待状を渡せてうれしかった!」と、素直な感想が聞こえてきました。

そして、迎えた秋まつり当日。

射的や魚つりなど、全部で8つものお店を開いて、1年生に遊んでもらいました。

去年、今の3年生にしてもらって嬉しかったことを思い出しながら、お客さんである1年生に楽しんでもらえように運営をしました。

優しく教えてあげたりアドバイスを送ってあげたりしていて、頼もしい2年生だと思えるような姿がたくさん見られました。

6年生や相談学級のみなさんも来てくれて、嬉しかったですね!

最後は1年生へのインタビュー!

「とても楽しかったです!」「難しかったけど、遊べて良かった!」「優しく教えてくれて、嬉しかったです!」と、2年生が思わず笑顔になってしまうような感想を発表してくれました。

秋まつりを行うことができて、良かったですね。

計画立てから本番まで、2年生の子供たちにとって、大きな成長に繋がる経験になったと思います。

保護者の皆様方、材料等ご協力くださり、本当にありがとうございました。

来年は1年生のみなさんも、頼りになる先輩として、秋まつりを計画してくださいね!

5年【算数】割合

11月28日(金)5年生の教室では「お弁当のお買い物、どっちがお得かな?」の授業がされていました。

先生の家族4人分のお弁当を買いたいのですが・・・。

西町店と東町店では割引の条件が異なります・・・。何が分かれば判断できそうかな?

自力解決の時間は誰しも不安になるもの。どうしたらいいかな?自分の考え方で合っているのかな?そんなときは、解決のためのヒントカードをもらって、安心して取り組みたい。スモールステップで解決に近づきます。

さて、2割引の計算をどのように進めたのか、グループになって説明し合いが始まると・・・あれ?計算ミス発見!!子ども同士で検証して、解決していきます。「私はお弁当1種類ずつ2割引の計算をしていたけど、4個を合計してから2割引の計算をしても同じ答えになるんだ」と新たな気づきが芽生えました。

子どもたちは自分が立てた式を指でなぞりながら、自分の考えを理解してもらおうと必死で説明します。それに応え、友達の説明に身を乗り出して理解しようとする姿勢が素敵でした。

「自分の考えをもち、相手を意識して、聴き合い伝え合うことのできる児童の育成」が本年度のテーマです。

さあ、ここからステップアップ!説明するために発したその言葉を精選して、式を補足する文を書けるようになってほしいと願っています。

防災教室

11月21日(金)、消防署の方をお招きして避難訓練と防災体験を行いました。

火災発生を想定して避難行動を確認し、安全に校庭に避難することができました。

消防士さんからは改めて「お・か・し・も」

その後消防士さんの指導のもと、【煙の中を安全に移動するための煙道体験】や【水消火器の使い方講習】を行いました。

実際に体験することで、火災時の危険や正しい行動について理解を深めることができました。

「消火器の使い方がわかった」「煙の中は前が見えなくて怖かったけど、姿勢を低くすることが大切だとわかった」

「もっと水が広がると思っていましたが、水鉄砲のように勢いよく水が出るので驚きました。」「グリップを握りながら放水し、火元を狙うのが難しいと思いました。」

と初めての体験を振り返る言葉がありました。

いざというときに自分自身の命を守る判断・技術をしっかりと身に付けることが大切であり、そのためには正しい知識や体験が必要であることを改めて感じました。

壬生消防署の皆様、準備からご指導までありがとうございました。

1~3年生の持久走記録会

11月28日(金)各学年に分かれて持久走記録会を実施しました。

まずは、3年生からスタート!走る前に友達と握手を交わし互いに頑張ろうと想いを伝え合う姿がありました。そんな自然なワンシーンに心を動かされます。子どもって感動を与えてくれる宝物ですね。

自分の目標に向かって一心に頑張る3年生!仲間を応援する声にも力が入ります!!どんなに時間がかかっても一度も歩くこと無く、全員が1000mを走りきったことに全員で拍手を送り合いました。

次は、1年生。初めての持久走記録会にドキドキ!!応援を受けて「頑張るぞ」と決意を新たにしてスタート!!

競い合うことで頑張れた1年生。仲間の大切さを実感しましたね。来年は今年の自分を超えられえるように頑張ってね!!

最後は、2年生。昨年の自分を超えられるか?自分との戦い・・・2年目となると、ちょっと心に余裕が出てきますね。記念写真を撮ってからスタート!!

待機グループの子たちが200mトラック全体に広がって応援していました。どこを走っていても仲間の応援の声がすぐ近くに聞こえてくる支え合いの心が育っている2年生。苦しくなっても辛くなっても最後まで走りきれたのは、そういった関係性が高まっているからかもしれません。

自己ベストを更新を目標に必死な表情で走る子、みんなと頑張って走ることを楽しみ笑顔で走る子、先生の励ましの声にスピードアップする子、仲間に想いを届けるために精一杯の声を振り絞る子、どの表情もとても輝いていました。

喜びも悔しさもとっても大切な経験です。頑張ったからこその嬉しさ、頑張ったからこその悔しさです。大切なのは、『諦めず、投げ出さず、人のせいにせず、自分と向き合えたこと』です。また一回り成長しましたね。お疲れ様でした。

ご家庭で温かい言葉をかけ続けてくださった保護者の皆様、ありがとうございました。

子どもたちの夢が駅舎に! 完成式典に参加しました!!

本校では、高学年が総合的な学習の時間に「魅力ある町づくり」をテーマにした探究学習を長年継続しております。地元の多くの皆様のご理解とご尽力もあり、児童が考えた町づくりのアイディアが少しずつ形となっています。

昨年度のおもちゃのまち駅ラッピングエレベーターに続き、

このたび、おもちゃのまち駅が地元企業の協賛でキャラクターラッピングされました。

完成式典では、東武鉄道や町長のご挨拶に続き、おもちゃ団地協同組合理事長様からも温かい言葉をいただきました。

たくさんのご来賓の皆様のご挨拶に続き・・・

児童代表の挨拶です。

5年生の代表児童が堂々と挨拶

テープカットや駅舎見学、記念品の配付も行われ、参加者全員が笑顔に。

子どもたちの夢と地域の力が一つになった駅舎は、訪れる人々を笑顔で迎える新しいランドマークとなります。

4年車いすバスケットボール体験

5、6時間目に、総合の学習で福祉について学びました。前半は実際に車いすで生活をされている講師の方におこしいただき、福祉のことや、足が不自由な方の生活についてのお話を聞きました。福祉とは困っている人が暮らしやすくなることで、誰にでもあてはまることを聞くと、みんな納得してうなづいていました。

交通事故で下半身が不自由になり、車いすバスケット選手になった方のDVDを見ました。

みんな真剣に話を聞いています。

最後に、講師の方と握手をしてお別れをしました。

後半は車いすバスケットです。競技用の車いすを見て、興味がわきあがってきました。

車いすを操って、みんなでボールを追いかけます。

ルール説明を聞く態度が素晴らしい!

乗り心地はどうでしょうか。この車いすは1つあたり約30万円するそうです。

始まってすぐは恐る恐る乗っていた子どもも、慣れてくると声を出して指示を出したり、器用にターンをしてボールを追いかけたりしていました。

ナイスシュート!!!

普段の生活ではなかなかできない貴重な経験をさせていただきました。壬生町社会福祉協議会の皆様、講師の皆様、本当にありがとうございました。

【お知らせ】メッセージと行事予定(暫定版)を掲載

運動会後に保護者の皆様からいただいた「応援メッセージ」を2F通路に貼らせていただいておりました。また、子どもたちから感謝のメッセージを1階西階段に掲示しておりました。オープンスクールの際にご覧いただけなかった方のために、「各種たより」→「6応援メッセージ」→2025運動会「保護者へのメッセージ」を掲載いたしましたので、是非ご一読ください。

また、オープンスクールを終えての保護者の皆様からの「応援メッセージ」を2F通路に貼らせていただいております。持久走に向けての励ましの言葉もありがとうございました。

こちらも「各種たより」→「6応援メッセージ」→「20251107持久走チャレンジ(オープンスクール)『応援メッセージ』」また「20251107オープンスクール『応援メッセージ』」

として掲載しましたので、想いを共有していただけたらと思います。

「メニュー」→「年間行事予定」→「【行事予定表】令和8年度(20251120現在暫定版)」をアップいたしました。来年度の計画を立てる際のご参考にしていただけたらと思います。どうぞ宜しくお願いいたします。

創立50周年記念プレイベントを実施しました!

本校は令和8年度に創立50周年を迎えます

それに先立ち、子供たちの夢と創造力を育み、記念すべき節目を心に残る形で共有することを目的としたプレイベントを実施しました。

児童一人ひとりが、未来の自分や夢、学校での思い出などを自由に綴ったメッセージカードを作成しました。担任の先生の指導のもと、専用カードに思いを込めて書かれた言葉には、子供たちの豊かな感性と希望があふれていました。

今日は、そのメッセージカードとともにクラス写真を撮影しました。

この写真は、モザイクアートの一部として宇宙へ運ばれ、国際宇宙ステーションにて公開される予定です。

自分たちの姿が宇宙に届くという壮大なプロジェクトに、子供たちは目を輝かせていました。

【モザイクアートの宇宙公開予定】

完成したモザイクアートは、本校が創立50周年を迎える来年、5月から12月にかけて国際宇宙ステーションで公開される予定です。

宇宙に届けられる子供たちの笑顔とメッセージ。

どんなアートになるのか今から楽しみです

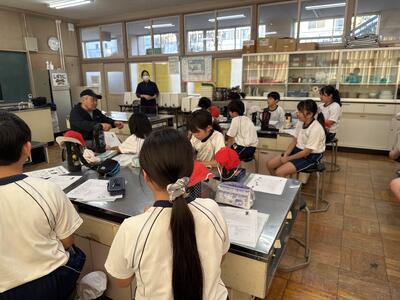

【3年生・学相】ふくべ細工

3年生は総合的な学習の時間に、壬生町の特産品について調べています。

14日「ふくべ洞」から2名の先生をお招きして、「ふくべ細工」に挑戦しました。

まずは、ふくべ細工について、お話を聞きます。

かんぴょうは、ユウガオの実の皮をむいて、実を薄くむいたものを乾燥させて作りますが、

ふくべ細工は、ユウガオの実を乾燥させた皮を使います。

まずは、それぞれ形の違うふくべを選び、チョークで下絵をかきます。

事前に調べて、百目鬼をかいていた3年生。迷うことなく下絵をかいていきました。

下絵がかけた子から、鼻や口、目の部分をドリルやのこぎりを使って穴をあけてもらいます。

下絵にかいた細かいところまで丁寧に切ってくださる様子に感激する子供たち。

穴をあけてもらいながら、絵の具を使って下絵に色を塗っていきます。

図工で絵の具の水の量を勉強していた子供たち。絵の具をチョコレートの硬さにして、薄い色から濃い色に塗っていきました。

完成した百目鬼は、ニスを塗ってもらいます。一つ一つ丁寧に縫ってくださる様子を食い入るように見守る子供たち。

全員の百目鬼の穴をあけ、ニスを塗る作業はとっても大変だったと思います。

おかげで、子供たちが大満足の「ふくべ細工」体験になりました。

ふくべ洞のみなさま、本当にありがとうございました。

5年生、車いすバスケットボールに挑戦!

5年生が車いすバスケットボールの学習を行いました。

普段の授業では味わえない特別な体験を通して、福祉への理解や人を思いやる気持ちについて考える時間となりました。

講話では、車いすバスケットボールの魅力や、障がいとともに生きる方々の思いや生活の様子についてお話を聞きました。子どもたちは、講師の方の言葉一つひとつに耳を澄ませながら、これまで気づかなかった視点に触れることができたようです。

講話では、車いすバスケットボールの魅力とともに、「ボランティア」についてのお話もありました。講師の方は、ボランティアとは“社会や他人のために行動すること”だと説明したうえで、「社会=自分たちのクラス」「他人=友達」と置き換えて考えてみるよう子どもたちに投げかけました。

すると、“すぐにできることがたくさんある”と気付き、子どもたちは大きくうなずきながら話を聞いていました。

体育館では、競技用車いすを使った実技体験を行いました。最初は思うように動けず苦労する姿も見られましたが、徐々に操作に慣れ、友達と声をかけ合いながら積極的に車椅子バスケットボールに挑戦する姿が広がっていきました。実際に動かしてみたからこそわかる難しさやおもしろさに、子どもたちの表情もどんどん明るくなっていきました。

今回の学習を通して、子どもたちはスポーツの楽しさに加えて、“相手の気持ちに寄り添うこと”の大切さにも触れることができました。実際に講師の方からお話を伺ったからこそ得られた気づきが、今後の学校生活や友達との関わりの中で自然と生きてくることを期待しています。

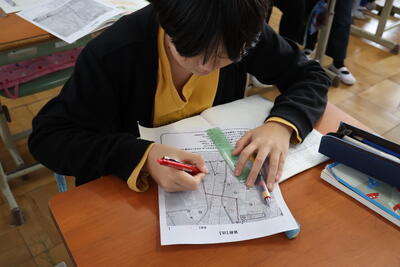

6年【算数】比の活用

11月13日(木)壬生町教育委員会の先生方にお越しいただき、算数の授業を参観していただきました。

今日のお題は、「中学校までの道のり」を算出することに挑戦!!

与えられたのは、地図とコストコまでの実測450mのみ。さて、できるかな?

とりあえず、地図上の道のりを図ってみる・・・コストコまでは4㎝、中学校までは20㎝、ということは?

ひとりで難しかったら、友達と知恵を出し合って解決!

グループで確認!!あれ?式が違う?なんで?同じ比例式にしたのに・・・。

どちらの比例式を使っても中学校までの道のりは一緒になった・・・どちらでもいいんだね。

大切なのは、学習したことをもとに日常生活の課題を解決することができる力です。地図の中から必要な情報を抜き出し、比の考え方をもとに比例式を立てて数学の舞台にのせること。そして、数学の舞台で解決されたことから2250m?う~ん校庭のトラック11周くらい?走れそうだな?なんて日常に戻す。このサイクルがぐるぐる回ることで、数学の見方・考え方が働くようになります。

算数が教室の中だけに閉じることなく、日常の事象に深く関わり、その考え方が私たちの生活に生かされていることを実感しながら成長してほしいと思います。

ご指導いただきました壬生町教育委員会の先生方、大変お世話になりました。ありがとうございました。

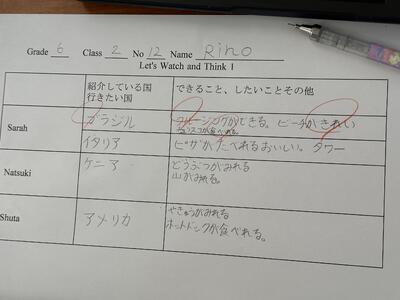

6年【英語】Where do you want to go?

11月12日(水)栃木県教育委員会義務教育課の先生にお越しいただき、英語の授業を参観していただきました。

「Where do you want to go?」の問いにどのようにコミュニケーションを広げていけるか・・・。自分の想いを伝えられるかな?最終的にはもちろん英語で!!

ペアで確認!児童が「とにかくたのしみたい」と言うと、先生から「I want to enjoy.」と言い方を教えてもらって、リピート。この自由に考えを表現できる安心感が大切なんですね。その後も日本語を英語にしてもらってリピート。

「I want to go to U.S.A. I want to see Mr.Trump.」などなど・・・。

次は、デジタル教科書をリスニングして、誰がどこに行きたいか・そこでどんなことができるかを日本語でメモしていきます。イヤホンを付けて自分のタイミングで再生しながらできるのがタブレットの良さ。聞き取れた単語をメモする子、文章で聞き取ることができている子といますが、これを積み重ねることでそれぞれのステップで少しづつリスニング力が付いていくのだと感じました。

どのくらい正確に聞き取れたのか、みんなで確認!

最後は、自分の行きたいところやどんなことをしたいかを、英語で書くことにチャレンジ!分からない単語はテキストから探したり、索引から探したりしながら、思い思いの文章を書いていました。「何とか表現したい」という意欲がひしひしと伝わってきました。

外国語科で大切なのは「外国語で表現し伝え合うため,外国語やその背景にある文化を,社会や世界,他者との関わりに着目して捉え,コミュニケーションを行う目的や場面,状況等に応じて,情報を整理しながら考えなどを形成し,再構築すること」です。

この時間は、ツアーコンダクターのように「海外の行ってみたいところの推しを伝えることを目的として、自分の想いの表現をさらに広げる」授業でした。授業の最初には日本語で話していたことも、最後のワークシートにはしっかりと英語で記入し、さらにその国の良さを追記していました。すごいぞ6年生!!次回の発表が楽しみです。

今後も子どもたちの個別最適な学びの授業を模索していきたいと思います。デジタル教科書の有効的な使い方等のご指導をいただきました栃木県教育委員会・壬生町教育委員会の先生方、ありがとうございました。

今日は来校者がたくさん・・・

11月14日(金)、今日は外部から講師の先生をお招きしたり、「妖精」が来たり・・・

来校者の多い一日となりました。

3年生は、ふくべ洞の皆様をお招きしてのふくべ細工の体験。

(各学年の取組みの詳細は、後ほどHPや学年だよりにてお知らせします。)

5年生は、壬生町社会協議福祉会・講師の先生をお招きして車椅子バスケットボールの体験と「福祉」について学び、共生社会実現のための講話。

いつもは、大人が組み立てる車椅子を、5年生自ら組み立て準備。

5の1は、車椅子バスケの体験から。

5の2は、座学の講座から。

睦っこタイムの持久走チャレンジには、

昨年度に引き続き、壬生の妖精「壬雷ちゃん」が来校

楽しく走った後には、

学年を問わず、壬雷ちゃんの周りにはたくさんの児童が。

記念に一枚。子供たちの笑顔とともに。

講師の先生方、壬雷ちゃん、ありがとうございました

充実した金曜日となりました

4年・学相 校外学習

11月12日(水)は、子ども総合科学館に行きました。

今回は、4年生、学習相談学級ともに、おもちゃの町駅に集合し、電車で西川田駅まで行きました。

10月3日にリニューアルオープンし、各ブースの展示の入れ替えやプラネタリウムの設備更新などがあり、子どもたちも目をキラキラさせながら、グループごとに見学を行いました。

宇宙ゾーン、地球ゾーン、生命ゾーン、くらしゾーン、環境ゾーンなど様々なゾーンを体験しながら、地震の仕組みやSDGsのことなど学校での学習をより視覚的に感覚的に再現されたものを楽しんでいました。時間を意識したり、グループ行動を意識したり姿が見られました。

グループ活動後は、プラネタリウムに集合し、「とちぎ、宇宙と大地の物語」を見ました。子供たちも、今まで習った星や星座が出てきていて、夏の大三角を指でなぞったり、「きれいだったね」「映像がすごい」など素直な感想を言葉にしていました。

お昼には、それぞれのお弁当を見せ合いながら、楽しく食べていました。

お昼ご飯を食べ終わったグループから、芝生で鬼ごっこをしたり、遊具で遊んだり自由に過ごしました。

保護者の皆様には、準備やお弁当など様々なところでお手伝いいただきありがとございました。

4年生 防災教室

地域の防災士の方々にお越しいただき、防災教室が行われました。

前半は、地震や竜巻、水害が発生した時の対策や心構えについての講話を聴いたり、非常時に必要なものについてゲーム感覚で考えるなまずゲームを行いました。楽しく防災意識を高めることができました。

後半は、体育館で防災グッズや避難用テント、携帯トイレについて学びました。また、外の防災倉庫の中を見せてもらったり、新聞紙でスリッパづくりも行いました。いつ起こるか分からない災害に対して、災害後に自分を守るための体験ができたことはとてもよい経験になりました。