ブログ

4年車いすバスケットボール体験

5、6時間目に、総合の学習で福祉について学びました。前半は実際に車いすで生活をされている講師の方におこしいただき、福祉のことや、足が不自由な方の生活についてのお話を聞きました。福祉とは困っている人が暮らしやすくなることで、誰にでもあてはまることを聞くと、みんな納得してうなづいていました。

交通事故で下半身が不自由になり、車いすバスケット選手になった方のDVDを見ました。

みんな真剣に話を聞いています。

最後に、講師の方と握手をしてお別れをしました。

後半は車いすバスケットです。競技用の車いすを見て、興味がわきあがってきました。

車いすを操って、みんなでボールを追いかけます。

ルール説明を聞く態度が素晴らしい!

乗り心地はどうでしょうか。この車いすは1つあたり約30万円するそうです。

始まってすぐは恐る恐る乗っていた子どもも、慣れてくると声を出して指示を出したり、器用にターンをしてボールを追いかけたりしていました。

ナイスシュート!!!

普段の生活ではなかなかできない貴重な経験をさせていただきました。壬生町社会福祉協議会の皆様、講師の皆様、本当にありがとうございました。

【お知らせ】メッセージと行事予定(暫定版)を掲載

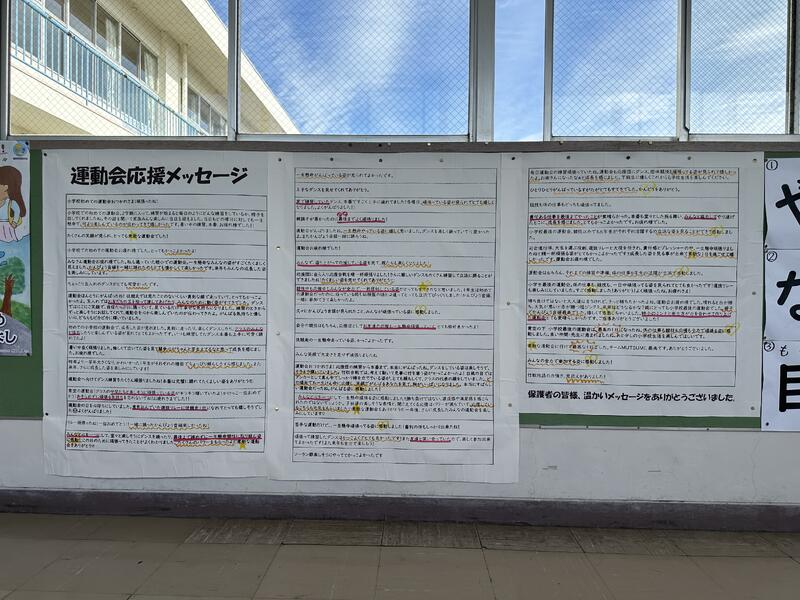

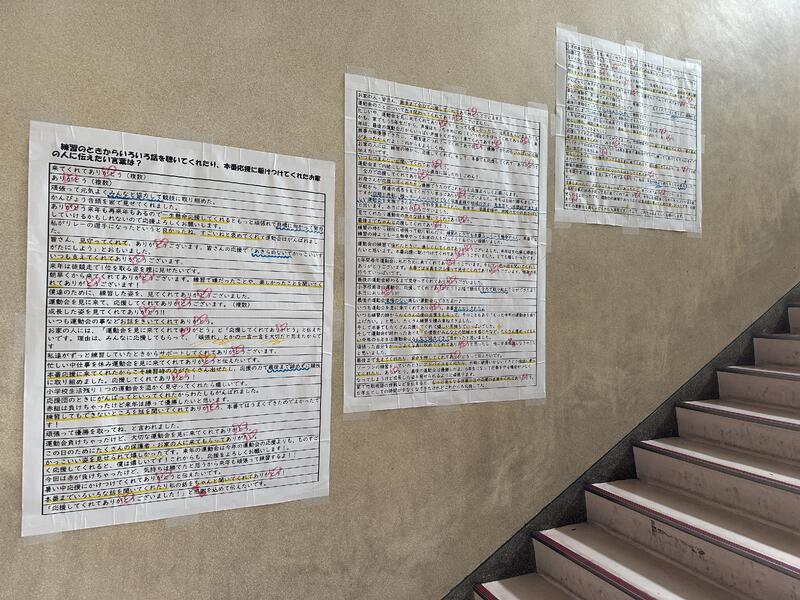

運動会後に保護者の皆様からいただいた「応援メッセージ」を2F通路に貼らせていただいておりました。また、子どもたちから感謝のメッセージを1階西階段に掲示しておりました。オープンスクールの際にご覧いただけなかった方のために、「各種たより」→「6応援メッセージ」→2025運動会「保護者へのメッセージ」を掲載いたしましたので、是非ご一読ください。

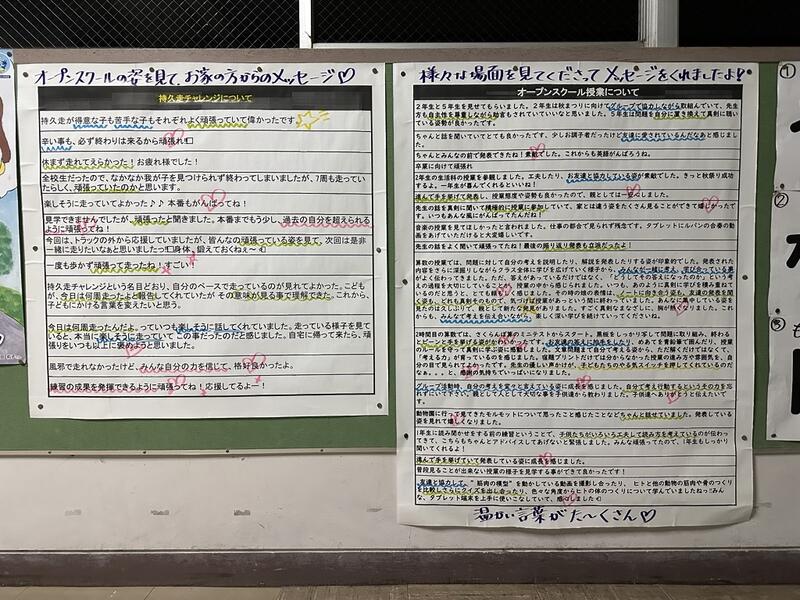

また、オープンスクールを終えての保護者の皆様からの「応援メッセージ」を2F通路に貼らせていただいております。持久走に向けての励ましの言葉もありがとうございました。

こちらも「各種たより」→「6応援メッセージ」→「20251107持久走チャレンジ(オープンスクール)『応援メッセージ』」また「20251107オープンスクール『応援メッセージ』」

として掲載しましたので、想いを共有していただけたらと思います。

「メニュー」→「年間行事予定」→「【行事予定表】令和8年度(20251120現在暫定版)」をアップいたしました。来年度の計画を立てる際のご参考にしていただけたらと思います。どうぞ宜しくお願いいたします。

創立50周年記念プレイベントを実施しました!

本校は令和8年度に創立50周年を迎えます

それに先立ち、子供たちの夢と創造力を育み、記念すべき節目を心に残る形で共有することを目的としたプレイベントを実施しました。

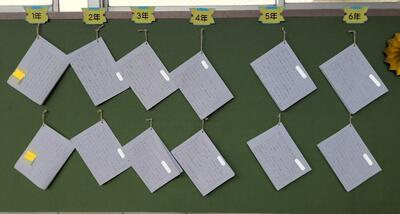

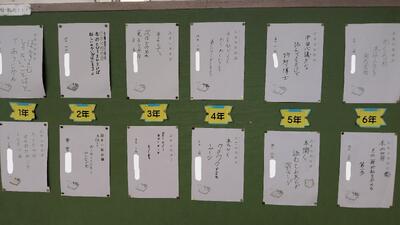

児童一人ひとりが、未来の自分や夢、学校での思い出などを自由に綴ったメッセージカードを作成しました。担任の先生の指導のもと、専用カードに思いを込めて書かれた言葉には、子供たちの豊かな感性と希望があふれていました。

今日は、そのメッセージカードとともにクラス写真を撮影しました。

この写真は、モザイクアートの一部として宇宙へ運ばれ、国際宇宙ステーションにて公開される予定です。

自分たちの姿が宇宙に届くという壮大なプロジェクトに、子供たちは目を輝かせていました。

【モザイクアートの宇宙公開予定】

完成したモザイクアートは、本校が創立50周年を迎える来年、5月から12月にかけて国際宇宙ステーションで公開される予定です。

宇宙に届けられる子供たちの笑顔とメッセージ。

どんなアートになるのか今から楽しみです

【3年生・学相】ふくべ細工

3年生は総合的な学習の時間に、壬生町の特産品について調べています。

14日「ふくべ洞」から2名の先生をお招きして、「ふくべ細工」に挑戦しました。

まずは、ふくべ細工について、お話を聞きます。

かんぴょうは、ユウガオの実の皮をむいて、実を薄くむいたものを乾燥させて作りますが、

ふくべ細工は、ユウガオの実を乾燥させた皮を使います。

まずは、それぞれ形の違うふくべを選び、チョークで下絵をかきます。

事前に調べて、百目鬼をかいていた3年生。迷うことなく下絵をかいていきました。

下絵がかけた子から、鼻や口、目の部分をドリルやのこぎりを使って穴をあけてもらいます。

下絵にかいた細かいところまで丁寧に切ってくださる様子に感激する子供たち。

穴をあけてもらいながら、絵の具を使って下絵に色を塗っていきます。

図工で絵の具の水の量を勉強していた子供たち。絵の具をチョコレートの硬さにして、薄い色から濃い色に塗っていきました。

完成した百目鬼は、ニスを塗ってもらいます。一つ一つ丁寧に縫ってくださる様子を食い入るように見守る子供たち。

全員の百目鬼の穴をあけ、ニスを塗る作業はとっても大変だったと思います。

おかげで、子供たちが大満足の「ふくべ細工」体験になりました。

ふくべ洞のみなさま、本当にありがとうございました。

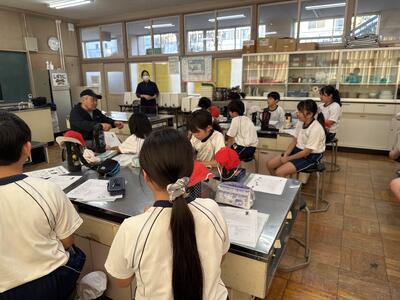

5年生、車いすバスケットボールに挑戦!

5年生が車いすバスケットボールの学習を行いました。

普段の授業では味わえない特別な体験を通して、福祉への理解や人を思いやる気持ちについて考える時間となりました。

講話では、車いすバスケットボールの魅力や、障がいとともに生きる方々の思いや生活の様子についてお話を聞きました。子どもたちは、講師の方の言葉一つひとつに耳を澄ませながら、これまで気づかなかった視点に触れることができたようです。

講話では、車いすバスケットボールの魅力とともに、「ボランティア」についてのお話もありました。講師の方は、ボランティアとは“社会や他人のために行動すること”だと説明したうえで、「社会=自分たちのクラス」「他人=友達」と置き換えて考えてみるよう子どもたちに投げかけました。

すると、“すぐにできることがたくさんある”と気付き、子どもたちは大きくうなずきながら話を聞いていました。

体育館では、競技用車いすを使った実技体験を行いました。最初は思うように動けず苦労する姿も見られましたが、徐々に操作に慣れ、友達と声をかけ合いながら積極的に車椅子バスケットボールに挑戦する姿が広がっていきました。実際に動かしてみたからこそわかる難しさやおもしろさに、子どもたちの表情もどんどん明るくなっていきました。

今回の学習を通して、子どもたちはスポーツの楽しさに加えて、“相手の気持ちに寄り添うこと”の大切さにも触れることができました。実際に講師の方からお話を伺ったからこそ得られた気づきが、今後の学校生活や友達との関わりの中で自然と生きてくることを期待しています。

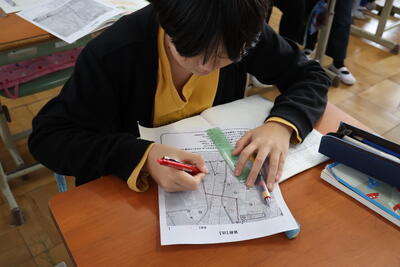

6年【算数】比の活用

11月13日(木)壬生町教育委員会の先生方にお越しいただき、算数の授業を参観していただきました。

今日のお題は、「中学校までの道のり」を算出することに挑戦!!

与えられたのは、地図とコストコまでの実測450mのみ。さて、できるかな?

とりあえず、地図上の道のりを図ってみる・・・コストコまでは4㎝、中学校までは20㎝、ということは?

ひとりで難しかったら、友達と知恵を出し合って解決!

グループで確認!!あれ?式が違う?なんで?同じ比例式にしたのに・・・。

どちらの比例式を使っても中学校までの道のりは一緒になった・・・どちらでもいいんだね。

大切なのは、学習したことをもとに日常生活の課題を解決することができる力です。地図の中から必要な情報を抜き出し、比の考え方をもとに比例式を立てて数学の舞台にのせること。そして、数学の舞台で解決されたことから2250m?う~ん校庭のトラック11周くらい?走れそうだな?なんて日常に戻す。このサイクルがぐるぐる回ることで、数学の見方・考え方が働くようになります。

算数が教室の中だけに閉じることなく、日常の事象に深く関わり、その考え方が私たちの生活に生かされていることを実感しながら成長してほしいと思います。

ご指導いただきました壬生町教育委員会の先生方、大変お世話になりました。ありがとうございました。

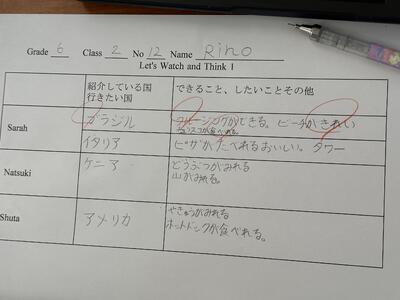

6年【英語】Where do you want to go?

11月12日(水)栃木県教育委員会義務教育課の先生にお越しいただき、英語の授業を参観していただきました。

「Where do you want to go?」の問いにどのようにコミュニケーションを広げていけるか・・・。自分の想いを伝えられるかな?最終的にはもちろん英語で!!

ペアで確認!児童が「とにかくたのしみたい」と言うと、先生から「I want to enjoy.」と言い方を教えてもらって、リピート。この自由に考えを表現できる安心感が大切なんですね。その後も日本語を英語にしてもらってリピート。

「I want to go to U.S.A. I want to see Mr.Trump.」などなど・・・。

次は、デジタル教科書をリスニングして、誰がどこに行きたいか・そこでどんなことができるかを日本語でメモしていきます。イヤホンを付けて自分のタイミングで再生しながらできるのがタブレットの良さ。聞き取れた単語をメモする子、文章で聞き取ることができている子といますが、これを積み重ねることでそれぞれのステップで少しづつリスニング力が付いていくのだと感じました。

どのくらい正確に聞き取れたのか、みんなで確認!

最後は、自分の行きたいところやどんなことをしたいかを、英語で書くことにチャレンジ!分からない単語はテキストから探したり、索引から探したりしながら、思い思いの文章を書いていました。「何とか表現したい」という意欲がひしひしと伝わってきました。

外国語科で大切なのは「外国語で表現し伝え合うため,外国語やその背景にある文化を,社会や世界,他者との関わりに着目して捉え,コミュニケーションを行う目的や場面,状況等に応じて,情報を整理しながら考えなどを形成し,再構築すること」です。

この時間は、ツアーコンダクターのように「海外の行ってみたいところの推しを伝えることを目的として、自分の想いの表現をさらに広げる」授業でした。授業の最初には日本語で話していたことも、最後のワークシートにはしっかりと英語で記入し、さらにその国の良さを追記していました。すごいぞ6年生!!次回の発表が楽しみです。

今後も子どもたちの個別最適な学びの授業を模索していきたいと思います。デジタル教科書の有効的な使い方等のご指導をいただきました栃木県教育委員会・壬生町教育委員会の先生方、ありがとうございました。

今日は来校者がたくさん・・・

11月14日(金)、今日は外部から講師の先生をお招きしたり、「妖精」が来たり・・・

来校者の多い一日となりました。

3年生は、ふくべ洞の皆様をお招きしてのふくべ細工の体験。

(各学年の取組みの詳細は、後ほどHPや学年だよりにてお知らせします。)

5年生は、壬生町社会協議福祉会・講師の先生をお招きして車椅子バスケットボールの体験と「福祉」について学び、共生社会実現のための講話。

いつもは、大人が組み立てる車椅子を、5年生自ら組み立て準備。

5の1は、車椅子バスケの体験から。

5の2は、座学の講座から。

睦っこタイムの持久走チャレンジには、

昨年度に引き続き、壬生の妖精「壬雷ちゃん」が来校

楽しく走った後には、

学年を問わず、壬雷ちゃんの周りにはたくさんの児童が。

記念に一枚。子供たちの笑顔とともに。

講師の先生方、壬雷ちゃん、ありがとうございました

充実した金曜日となりました

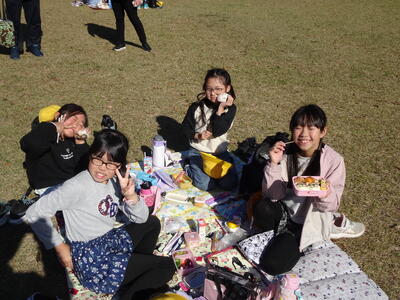

4年・学相 校外学習

11月12日(水)は、子ども総合科学館に行きました。

今回は、4年生、学習相談学級ともに、おもちゃの町駅に集合し、電車で西川田駅まで行きました。

10月3日にリニューアルオープンし、各ブースの展示の入れ替えやプラネタリウムの設備更新などがあり、子どもたちも目をキラキラさせながら、グループごとに見学を行いました。

宇宙ゾーン、地球ゾーン、生命ゾーン、くらしゾーン、環境ゾーンなど様々なゾーンを体験しながら、地震の仕組みやSDGsのことなど学校での学習をより視覚的に感覚的に再現されたものを楽しんでいました。時間を意識したり、グループ行動を意識したり姿が見られました。

グループ活動後は、プラネタリウムに集合し、「とちぎ、宇宙と大地の物語」を見ました。子供たちも、今まで習った星や星座が出てきていて、夏の大三角を指でなぞったり、「きれいだったね」「映像がすごい」など素直な感想を言葉にしていました。

お昼には、それぞれのお弁当を見せ合いながら、楽しく食べていました。

お昼ご飯を食べ終わったグループから、芝生で鬼ごっこをしたり、遊具で遊んだり自由に過ごしました。

保護者の皆様には、準備やお弁当など様々なところでお手伝いいただきありがとございました。

4年生 防災教室

地域の防災士の方々にお越しいただき、防災教室が行われました。

前半は、地震や竜巻、水害が発生した時の対策や心構えについての講話を聴いたり、非常時に必要なものについてゲーム感覚で考えるなまずゲームを行いました。楽しく防災意識を高めることができました。

後半は、体育館で防災グッズや避難用テント、携帯トイレについて学びました。また、外の防災倉庫の中を見せてもらったり、新聞紙でスリッパづくりも行いました。いつ起こるか分からない災害に対して、災害後に自分を守るための体験ができたことはとてもよい経験になりました。

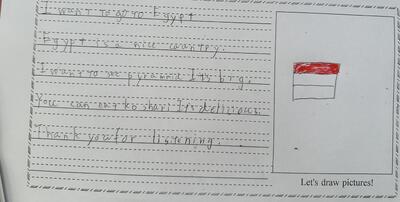

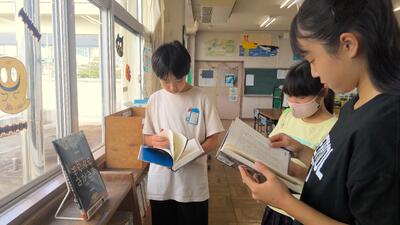

図書が繋ぐバトン

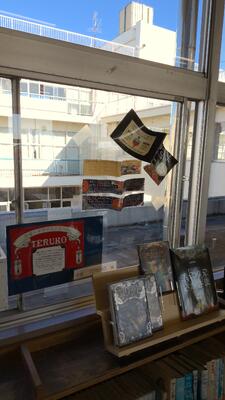

先日、本校を卒業されたTERUKOさんが来校されました。

TERUKOさんは現在、作家として活躍されており、代表作である「さかさま」や「魔法のような本当の話」、最新作の長編シリーズ「コリット」を寄贈してくださいました。

一足早く手にした図書委員は、あらすじやイラストを見て「読んでみたい!」と心躍らせています。

TERUKOさんは小学生の頃、よく図書館で過ごす子供だったそうです。睦小の図書館が原風景の一つであるということで、懐かしみながら当時の思い出を聞かせてくださりました。本は様々な世界を疑似体験させてくれます。この図書館でたくさんの旅をした少女が、作家となって今度は自分が旅に連れていくなんて、素敵ですね。

さて、全国に先駆けて行われた校内読書旬間では、いつも以上に図書館に足を運んだり、新しい本にチャレンジしたりする子供たちの姿が見られました。

標語・感想文の作品入選者の表彰(代表)

期間中は、お昼に入選作品の校内放送も行いました。

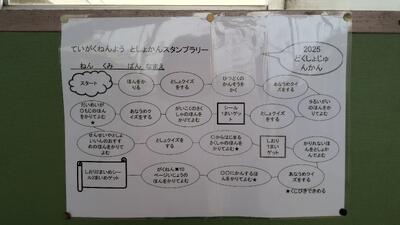

図書委員による図書館スタンプラリーもあります。

景品のしおりは、図書ボランティアの方々が手作りしてくださいました。

大人気企画により、読書旬間終了後も延長して開催しています。

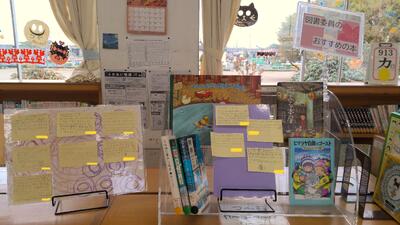

先生方や図書委員のおすすめ本コーナー

今後は、先生方のおすすめ本を読了した図書委員の感想を、放送にて紹介する予定です。

また、多読賞の中間発表もありました。なんと既に貸し出しが100冊を超える児童や、2万ページを超える児童もちらほら。一人で読んだり、友達や家族と感想を語り合ったり、それぞれの楽しみ方で本に親しんでいます。

図書館では、みなさんと本を繋ぐ架け橋になれるよう、これからも本の紹介や図書館でのイベントを行っていきます。娯楽が多様化する中で、読書の楽しさを実感する児童が増えることを願っています。

『お花いっぱい』になりました~クリーングリーン活動~

11月10日(月)クリーングリーン活動を行いました。

今回は、各クラスの花壇にパンジーやビオラの花を植えました。

事前に、パンジーとビオラ合わせて12種類の中から、自分が育ててみたい花の希望を取りました。

「パンジーとビオラどっちにしようかな。」「なに色にしようかな。」と迷う子もいれば、すぐに決まる子も。自分の花が届くのが楽しみでした。

さて、今日の活動の様子です。天気も良く、とても気持ちのよい空の下で行うことができました。

まずは花壇の整備。腐葉土を入れて土をならしたり、花を運んだり。みんなで協力して行いました。

どのように植えるか、花壇のデザインも考えました。例えば・・5年1組は、「5の1」と。きれいに植えてあります。

6時間目の委員会活動では、緑化・エコ委員会が、パンジーとビオラ、そしてチューリップの球根を植える活動を行いました。

それぞれのクラスの花壇が、花でとてもきれいになりました。

これから、自分で選んだ花が大きくなるよう、大切に育てていきます。

春には、花が大きくなって、花いっぱいの睦小になるのが楽しみです。

壬生藩校学習館祭りで発表!

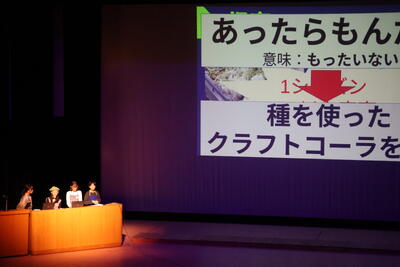

11月9日(日)藩校学習館祭りが城址公園ホールで行われました。本校からは、4年生が論語作文発表、5年生が論語大朗誦・ゼロカーボンプレゼン発表、6年生が小中学生プレゼン発表に学校代表児童が参加しました。

壬生町で論語教育が始まってから10年以上が経過し、全国藩校サミットを壬生町で開催されたのが5年前。そこから毎年この「藩校学習館祭り」をレジェンド大会として実施しているそうです。壬生町のおもてなしの心が形となった「お殿様料理」が次の藩校サミットで参考にされたとか・・・壬生町から様々なことが発信されていくことは素敵なことですね。

それを受けて、子どもたちも創造力豊かに表現していました。作文では、「学びて思わざるときは則ちくらし」・・・イチロー選手の話から、弁護士になることを「夢」ではなく「目標」として実現するために、自分で考えながら学んでいきたいと堂々と発表していました。

6年生のプレゼンでは、3年生からの総合的な学習の時間の積み上げから、壬生町の良さをもっと知ってもらうためには?と、特産物のかんぴょうの種からクラフトコーラを作り、広めようという提案がなされました。

6年生みんなで「壬力アップ」のために、パンフレットを作ったり、壬生町の魅力を発信するサイトを作ったり、様々なアプローチで推進しています。会場ではクラフトコーラとともにパンフレットも配りました。

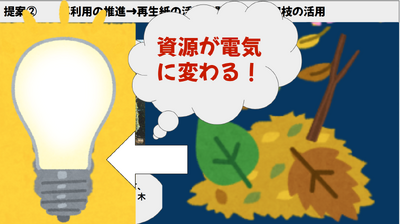

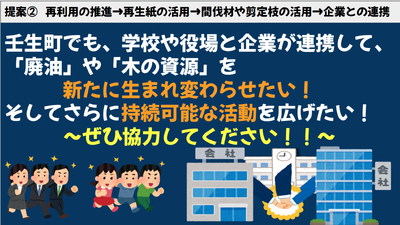

5年生は昨年の先輩たちの実践を引き継ぎ、ペットボトルの回収・廃油の回収によるリサイクルに加え、壬生町にもLRTを通そう、そして企業同士が連携して循環する町づくりをしていきたいと提案しました。

総合的な学習の時間の成果発表の場として、多くの皆様に自分たちの提案を聴いていただけることを、大変ありがたいと感じています。他市町との比較・分析により、自分たちの町の魅力をなお一層感じるとともに、壬生町を素敵な町にしていきたいという想いをさらに強くしていました。関係者の皆様に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

オープンスクール 午後の部

コロナ禍において、開催が見送られていた一日開催のオープンスクール。

本校では、久しぶりの開催となります。

1校時から保護者様、お孫さんの様子を見に来られたおじいちゃん、おばあちゃん。

地域の皆様と多くの方にご来校いただきました。

午後は・・・

午前中同様、多くの皆様にご来校いただきました。

各教室では、

来校者と児童が一緒に活動したり、

保護者に向けて、読み聞かせをしたり、

オープンスクールならではの授業展開も

一方、普段通りの様子をみていただく授業も

国語の授業、秋を探して表現

5年生は、社会の授業「食料生産について」

英語の授業、発話に重点を置いて

こちらは親子で算数

1年生は、しっかり返事をして起立して、

人前でも堂々と発表ができるようになりました。

体育館では、午前中の5年生親育ち子育て講座に続き、

6年生が親子で思春期講座

回収コーナーの様子は・・・

・PTA体育着リサイクル

・ペットボトル・廃油回収

(ゼロカーボンの取組みの一環として5年生が保護者や児童にに呼びかけ)

ご協力、ありがとうございました

P.S 睦小の児童は、あいさつ・返事・くつ揃えができるよう、がんばっています・・・

靴箱の上に整然と並べられた靴。来校者の皆様の靴です。

子供たちのお手本になりそう!と思い、

くつ箱を眺めているときに通りかかった保護者様から

「子供たちがきれいだから、大人はもっとがんばらないとね」との言葉をいただきました。

何だか、とても心が温かくなりました

オープンスクール 持久走にチャレンジ!

雲一つない青空。

今日は、オープンスクール。

朝早く、1校時から各教室には参観者が。

子供たちはいつにも増してやる気一杯!

生き生きした表情で授業を受けていました。

持久走の練習に合わせるように参観者も徐々に増え・・・。

今日は、児童と一緒に保護者も走ります!!

準備運動をしっかりと行って。

親子で楽しく練習!

トラックの外側でも、たくさんの保護者が応援。

子供たちの走るペースも上がります

心地よい汗を親子で流すことができました。

走り終わったあとは、しっかりと整理運動。

保護者の伴走や応援でいつもより楽しい練習になりました

外部講師をお招きしての持久走教室☆

10月31日(金)元栃木県代表駅伝選手をお招きして「持久走教室」を実施していただきました。きれいなフォームで走ることが無駄なく早い走りになるということを具体的に教えていただきました。

「腰の位置を高く」「腕は勢いよく」「目線はぶらさず」ということを意識して走ることができるようなドリルを取り組みました。

上学年の子たちも一つ一つ理解して身体で表現しようと頑張っていました。「身体の力を抜いて、呼吸は自然に」とのアドバイスに、「さっきダッシュしたのに、全然息切れしなかった!すご~い!」と意識しながら走った成果を実感していました。この素直さが何よりもの上達の秘訣!!

最後に「一番大切なのは、走ることを楽しむこと。苦しいときこそ笑顔になるといいよ。」と教えていただきました。

普段の授業とはまた違ったより専門的な指導に子供たちは目をキラキラさせながら走っていました✨

クラブ見学

来年のクラブに向けて、3年生がクラブを見学しました。

各クラブのクラブ長さんや上級生たちが、3年生のために、クラブの内容を説明したり、活動しているところを見せてくれたりしました。

「体を動かすことが好きだからスポーツクラブに入りたいな。」

「お家でもものづくりをしているから創作クラブが楽しそう。」など、来年がさらに楽しみになった3年生でした。

説明してくれたお兄さん、お姉さんたち、ありがとうございました。

【3年生】社会見学に行きました②益子焼

3年生は、総合的な学習の時間に、「壬生町の特産品」について調べています。

壬生町ではいちごやかんぴょうなどが特産品と知り、育て方や調理の仕方などを調べています。

調べていく中でかんぴょう音頭があることも知り、運動会でみんなで踊りたいと率先して練習しました。

4年生になると、壬生町から範囲を広げて、栃木県について学習をしていきます。

栃木県の有名なもののひとつ「益子焼」を体験してきました。

益子焼には、さまざまな作り方がありますが、今回は「ろくろ」に挑戦しました。

まずは、お家の人が用意してくれたお弁当を食べて、お店を見せていただきました。

説明を聞いて作ってみますが、事前に考えていた形を作るのが難しくて四苦八苦の子供たち。益子焼の先生がそばについてくださり、丁寧に教えてくださいました。

「作るのが難しかったけど、土を触るのは楽しかったです。」

「同じ形をたくさん作るのがふつうだと思っていたけれど、やってみると同じように作るのはとても難しいのだと思いました。」

「私にはすごく難しくて、仕事をしている人はすごいなと感じました。」

「だいたい2日で固まると知りました。また家族と行ってろくろ体験をやりたいと思います。」

みんなが作ったものを室内で乾かして、素焼きをしたり、さらに外で乾燥させてから1200度で本焼きをしたりとたくさんの行程を経て、自分たちのもとに届くことも知り、さらに出来上がりが楽しみになった子供たちでした。

【3年生】社会見学に行きました①石橋消防署

3年生は社会科で「安全なくらしを守る」仕事について学習しています。

火事からみんなを守るために働いている人々の仕事の努力や工夫について学んだことを、実際に見て体験してきました。

石橋消防署では、どんなお仕事をしているのか会議室でお話を聞きました。一生懸命メモを取りました。

みんなが24時間勤務をしていると思っていたら、お家の人と同じような仕事の時間で働いている人もいたり、

水で火を消すだけではなく、薬品を使ったり、泡にしたりと、火事の様子によってまくものを変えていたり、

消防車は火を消すだけだと思っていたら、寝泊りするための支援車があったりと

教科書だけでは学べないことを、たくさん学んできました。

消防士さんたちは、自分たちでご飯を作るので料理が上手なのだそうです。

また、いざというときに物がないと困るので、使ったものをきちんと片付けたり掃除をしたりするのも仕事の一つということで、掃除や片付けも得意な人が多いそうです。

「全国どこでもかけつけると聞いて、イメージよりもすごくていつでも出動できることに驚きました。」

「防火シャッターなどの点検は、場所によって1年や3年に一度など違うことがわかりました。」

「消防士さんたちは、わたしたちのためにいろいろ守ってくれていることがわかりました。」

実際に行って、見て、聞くことで、学び多き時間となったようです。

訓練の合間に案内してくださった石橋消防署のみなさま、ありがとうございました。

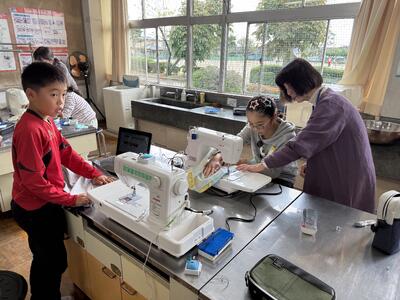

【5年生】家庭科エプロン作り〜ミシンボランティアさんと一緒に〜

11月20日(月)に1組、28日(火)に2組が、家庭科ミシンボランティアの方々にお越しいただき、エプロンの製作を行いました。

5年生にとって、ミシンを使うのはほとんどの子が初めて。

上糸・下糸のかけ方や返しぬいの練習を終えたばかりで、少しドキドキしながらのスタートでした。

まずはアイロンで三つ折りにして縫う部分を「くせづけ」。

そのあと、脇・上部・下部を順に縫い、最後に紐を通す斜めの部分を仕上げます。

ここは幅を狭くしすぎると紐が通らなくなるので、子供たちも慎重にミシンを進めていました。

「できた!」と笑顔で喜ぶ姿もたくさん見られ、早い子はポケットやアップリケ付けまで進むことができました。

一枚の布がだんだんエプロンの形になっていく過程に、達成感と嬉しさがあふれていました。

ボランティアの皆様には、一人一人に丁寧に寄り添いながらご指導いただきました。

本当にありがとうございました。

子供たちは、残りの時間で完成をめざしてがんばります!