ブログ

持久走【子供の振り返り】

11月~12月に睦小学校全体で取り組んできた持久走チャレンジ月間・持久走記録会。

以前にもホームページで様子等を紹介してきましたが、今回は子供の振り返りを紹介させていただきます。

子供たちの言葉で「どんな目標を立てて取り組んだのか」「どんな力が身に付いたと思うか」「挫けそうな時に頑張れた理由」を振り返っています。

一部抜粋ではありますが、2学期に頑張ったことを家族で振り返るきっかけになればと思います。ぜひご覧ください。

R7 持久走児童振り返り(←クリック)

各種たより(応援メッセージ)よりご覧いただけます。

1年生【算数】くらべ方

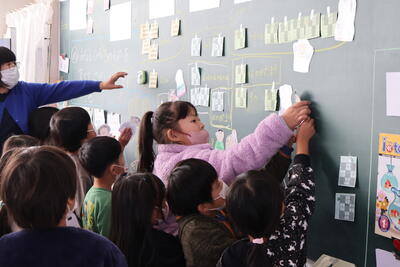

12月9日(火)幼稚園・保育園の先生方が授業参観にいらっしゃいました。1年生の算数の授業を観ていただきました。

色の塗られたマスと塗られていないマスのある図形から同じ広さのものを選ぶときに、どんな考えで選んだのかを説明することにチャレンジ!!たくさんの考え方が出てきました。

1つずつ数える?2とびで数える?6+6+6+・・・?4+4+4+・・・?

それぞれの考えを黒板に貼り付けに集まってくると、自然と内容について話し合いが始まりました。

子どもたちは自分の考えをみんなに伝えたいので、頑張って説明します。先生に促されながらではありますが、足りないところや助けてほしいところを少しずつ補足して、みんなで「分かった」ってなるように協力していました。

最後には、お友達の考えの「なるほど」というところに自分の似顔絵を貼って振り返りへ・・・。

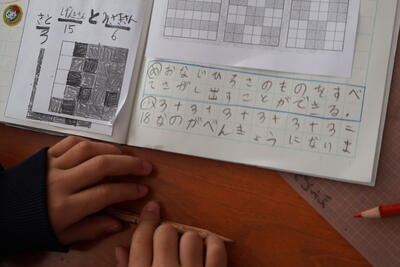

「◯◯さんのいけんの16のかたまりがすごいとおもいます。」

「6のかたまりが、つかえるなっておもいました。」

とお友達の考え方を称賛し、納得した上で、次も頑張ろうとする振り返りがたくさんありました。

たくさんの先生方に見守られる中で、よく頑張りましたね、1年生!!

参観された園の先生からは「45分間座学かと思ったら、年長さんのように動いたり集まったりして学習が進められているので驚きました。」「たった1年であんなに自分の考えを発表できるようになっていて素晴らしいって思いました。」と幼保小連携の一助になる感想をいただきました。お忙しい中、足を運びいただき、ありがとうございました。

✨栃木シティサッカー教室✨

12月10日(水)に、栃木シティの選手・講師をお招きして、3・4年生対象のサッカー教室を実施しました。

今年、J3優勝を成し遂げ、J2昇格を決めた栃木シティ。

栃木市を拠点として活動していますが、2022年から壬生町もホームタウンの仲間入り。

忙しい中ではありますが、睦っ子のためにサッカー教室に来てくださいました。

始まる前からプロのスポーツ選手に授業をしてもらえることへの楽しみが表情から伝わってきました。

3時間目には3年生が実施しました。

4時間目には4年生が実施でした。

壬生町ではサッカー教室を実施するのは今回が初めということでした!

サッカー教室を通してプロのスポーツ選手から運動の楽しさや面白さを教えていただきました。

また、運動は「する」だけでなく、「見る」「支える」などという多様な関わり方があります。

今回の経験を通して、少しでも生涯スポーツに繋がっていけばよいと思います。

次は栃木のバスケットボールチームが睦小に!?

お楽しみにしてください。

睦小の校庭に、、、ハンター出現!!

12月に入ると、寒さがますます厳しくなり、例年校庭で遊ぶお子さんが少なくなります。

しかし、心と身体の健康のためにも運動は欠かせません。

寒さに負けずに「楽しく」運動を行うことを目的として、今年は運動委員会が「逃走中~運動委員から逃げきれ!睦RUN~」を実施しています!

参加したお子さんたちは、笑顔がたくさん!いっぱい走り、気持ちよい汗を流していました。

「楽しかったからまたやりたい!」「次はいつやるの!?」「最後までハンターから逃げきれたよ!」などの声が聞こえてきました。

心身の健康のために今後も体育の授業だけでなく、昼休みなども身体を動かす機会を増やしていきたいと思います。

2学期も残りわずか、、、最後まで元気いっぱい楽しく運動していきましょう!

落ち葉がい~っぱい!!

12月8日(月)睦っ子タイムはクリーングリーン活動を全校で行いました。側溝の中の落ち葉も拾い上げてゴミ袋が何枚あっても『足りな~い』となるほどに頑張りました。

3年生は、校庭南側の落ち葉集めを。「はっぱを集めると、カサカサ聞こえる音がおもしろい!」

一人でもこんなに運べます。頑張ってます。

5年生は、校庭東側担当。落ち葉がたくさんで、落ち葉のじゅうたんが広がっていました。

6年生は、桜がたくさん並んでいる南側から西側にかけての落ち葉集め。

みんなで協力すると、あっという間に袋が落ち葉でいっぱいに。

4年生は、校舎南側の落ち葉集め。大きな葉が多くて、ほうきを使って集めました。

1年生も頑張りました。

「こっちに大きな葉っぱがあるよ。」

「いい音するよ。」と子供たちもいろいろな会話を弾ませながら、落ち葉集めをしていました。

風に飛ばされて植木の間に入った落ち葉を、小さな手でかき集める姿も。大変というより、楽しんでいる様子です。

昇降口前にも、葉っぱがいっぱい飛んできていました。みんなできれいにしています。

2年生は、農園周りや中庭の池の周りをきれいにしました。

睦っ子タイムという短い時間に行われたクリーングリーン活動でしたが、校庭の落ち葉が減り、とてもきれいになりました。一人一人が「学校をきれいにしよう。」という思いで、意欲的に取り組む姿が見られました。いつも身近なところで、季節を感じることができる自然に恵まれた睦小です。いよいよ本格的な冬がやってきます。

4~6年生の持久走記録会

12月1週目に4~6年生の持久走記録会を実施しました。

今年度は安心安全メールでお伝えしたように、感染症拡大防止の観点からそれぞれの学年での実施となりました。最後まであきらめずに走り切った子供たちの様子を少しではありますがご覧ください。

4年生は12/1(月)の実施でした。

4年生は、昨年度に引き続き、1000mを走りました。感染症のため、なかなか練習の機会がない児童もいましたが、記録会では最後まであきらめず、走る姿が印象に残っています。

5年生は12/2(火)の実施でした。

今年度から走る距離が1200mに増え、少し緊張した様子も見られましたが、最後まであきらめずに走り切ることができました!

6年生は12/5(金)の実施でした。

学級休業もあり、練習もなかなかできていない状況でした。中には、万全な体調でないお子さんもいたと思います。しかし、それでも最後まで自分のベストを尽くそうと頑張りました。そして、走っているお友達に、「がんばれ!」「あと少しだよ!」と励ます声がたくさん聞こえ、学年全体で温かい雰囲気で取り組むことができました。

それぞれの学年において、自分のベストを尽くし、一生懸命に走りきることができました。

約1月間に頑張った持久走チャレンジ月間。

中には、「辛いな。」「走りたくないな。」という思いを抱えていたお子さんもいたのではないかと思います。

それでもめげずに練習に参加し、当日も走りきることができたのは、温かい言葉をかけ、優しく見守ってくださった保護者の皆様のお力添えのおかげです。ありがとうございました。

「粘り強く最後まであきらめず取り組もう!」と努力した子供たちです。持久走チャレンジ月間、持久走記録会を通して心と身体もたくましくなったと思います。ぜひ、ご家庭でも持久走記録会について話題にしていただき、たくさん褒めていただければ思います。一生懸命によくがんばりました。

幼稚園・保育園の先生に見守られて

12月5日(金)幼稚園・保育園の先生にお越しいただき、子どもたちの成長の様子とともに、幼保小の保育と授業の接続についての視点で参観していただきました。

算数では、(2ケタ)ー(1ケタ)の計算クイズから、同じ答えになる式を並べてきまりを見つける活動でした。子どもたちはペアになって楽しそうに問題を出し合います。

ランダムに進めるかと思いきや、-9(ひく九)の計算を探して並べていくペア、答えが9になる式を探して並べていくペアと、子どもたちの思考は様々でした。

全部並べてみると・・・階段状になっていることが分かりました。数の仕組みって面白い!!

国語では、「グリム童話」ってなに?をテーマに、これは外国語の物語を翻訳したもの?それとも日本語ではじめから書かれた物語?などを話し合っていました。

日本の昔話に出てくる動物には特徴があって、海外の物語に出てくる動物と少し違うことなど、考える時の視点が面白いと思いました。元気いっぱいに手をあげて発表する姿、友達と学び会う姿を幼稚園・保育園の先生方に見てもらいたいと頑張る子どもたちでした。

幼稚園・保育園の先生方も卒園後の大きくなった子どもたちと久しぶりに会えて、とても嬉しそうでした。

幼稚園・保育園から小学生への「架け橋プログラム」の参考にしていただけたらと思います。本日は、お忙しい中ご参観いただきありがとうございました。

5年【算数】割合Part2

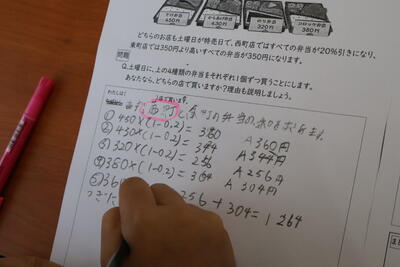

12月3日(水)、今度は5年2組で割合の授業を行いました。

「4つのお弁当の値引き後の代金の合計を求めて比べます。」と見通しを立ててスタート!!

「西町店は20%引きだから・・・」定価に(1-0.2)をかけて代金を求める子がほとんどでした。その中でも分かりやすいように色を付けたり、番号を付けたりする工夫が見られました。

グループになって、それぞれの考え方を比べてみます。隣に寄り添ってプリントをのぞき込む姿がたくさん見られました。互いの説明を大切にしていることが伝わってきます。定価に0.2をかけて値引き金額を出している子との違いもしっかり押さえられていました。

振り返りには「割合をかけて代金を出すことが大変だったけど、なんとか解けて良かったです。生活にも生かしたいなと思いました。」「割引後の値段を求めるときに、自分は一つのやり方しかないと思っていたけど、友達の発表を聴いて、いろいろなやりかたがあるんだと思いました。」と書かれており、様々な考え方に触れ、頭フル回転で頑張ったことが伝わってきました。

見通しをもって手順を表現することで分かりやすい説明がたくさん見られました。次は数学的な説明の言葉を精選していくことをが目標になりましたね。ガンバレ5年生!!

【1・2年生】秋まつり開催!

12月1日(月)に、秋まつりが開催されました!

生活科「作ってあそぼう」の授業で、2年生が動くおもちゃを作ったことから始まり、1年生にも楽しんでもらいたいという思いから計画を立て、秋まつりを行う運びとなりました。

どんな遊びなら1年生が楽しんでくれるかな?どうしたら上手におもちゃが作れるかな?とグループで話し合いながら、活動をしていました。

2年生だけでリハーサルを行い、感想を伝え合ったり、もらったアドバイスをもとにおもちゃの改善をしたりして、本番に向けた準備を進めることができました。

1年生や先生に招待状を用意して渡しました。

「お招きする時は緊張したけど、招待状を渡せてうれしかった!」と、素直な感想が聞こえてきました。

そして、迎えた秋まつり当日。

射的や魚つりなど、全部で8つものお店を開いて、1年生に遊んでもらいました。

去年、今の3年生にしてもらって嬉しかったことを思い出しながら、お客さんである1年生に楽しんでもらえように運営をしました。

優しく教えてあげたりアドバイスを送ってあげたりしていて、頼もしい2年生だと思えるような姿がたくさん見られました。

6年生や相談学級のみなさんも来てくれて、嬉しかったですね!

最後は1年生へのインタビュー!

「とても楽しかったです!」「難しかったけど、遊べて良かった!」「優しく教えてくれて、嬉しかったです!」と、2年生が思わず笑顔になってしまうような感想を発表してくれました。

秋まつりを行うことができて、良かったですね。

計画立てから本番まで、2年生の子供たちにとって、大きな成長に繋がる経験になったと思います。

保護者の皆様方、材料等ご協力くださり、本当にありがとうございました。

来年は1年生のみなさんも、頼りになる先輩として、秋まつりを計画してくださいね!

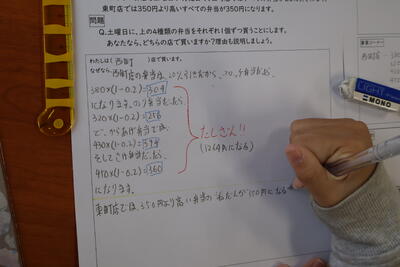

5年【算数】割合

11月28日(金)5年生の教室では「お弁当のお買い物、どっちがお得かな?」の授業がされていました。

先生の家族4人分のお弁当を買いたいのですが・・・。

西町店と東町店では割引の条件が異なります・・・。何が分かれば判断できそうかな?

自力解決の時間は誰しも不安になるもの。どうしたらいいかな?自分の考え方で合っているのかな?そんなときは、解決のためのヒントカードをもらって、安心して取り組みたい。スモールステップで解決に近づきます。

さて、2割引の計算をどのように進めたのか、グループになって説明し合いが始まると・・・あれ?計算ミス発見!!子ども同士で検証して、解決していきます。「私はお弁当1種類ずつ2割引の計算をしていたけど、4個を合計してから2割引の計算をしても同じ答えになるんだ」と新たな気づきが芽生えました。

子どもたちは自分が立てた式を指でなぞりながら、自分の考えを理解してもらおうと必死で説明します。それに応え、友達の説明に身を乗り出して理解しようとする姿勢が素敵でした。

「自分の考えをもち、相手を意識して、聴き合い伝え合うことのできる児童の育成」が本年度のテーマです。

さあ、ここからステップアップ!説明するために発したその言葉を精選して、式を補足する文を書けるようになってほしいと願っています。