ブログ

防災教室

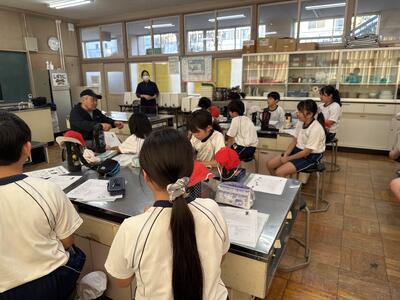

11月21日(金)、消防署の方をお招きして避難訓練と防災体験を行いました。

火災発生を想定して避難行動を確認し、安全に校庭に避難することができました。

消防士さんからは改めて「お・か・し・も」

その後消防士さんの指導のもと、【煙の中を安全に移動するための煙道体験】や【水消火器の使い方講習】を行いました。

実際に体験することで、火災時の危険や正しい行動について理解を深めることができました。

「消火器の使い方がわかった」「煙の中は前が見えなくて怖かったけど、姿勢を低くすることが大切だとわかった」

「もっと水が広がると思っていましたが、水鉄砲のように勢いよく水が出るので驚きました。」「グリップを握りながら放水し、火元を狙うのが難しいと思いました。」

と初めての体験を振り返る言葉がありました。

いざというときに自分自身の命を守る判断・技術をしっかりと身に付けることが大切であり、そのためには正しい知識や体験が必要であることを改めて感じました。

壬生消防署の皆様、準備からご指導までありがとうございました。

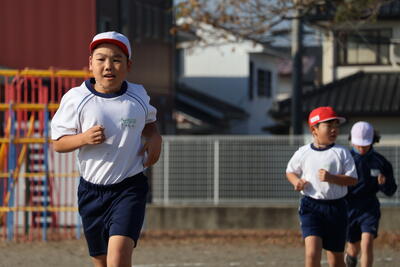

1~3年生の持久走記録会

11月28日(金)各学年に分かれて持久走記録会を実施しました。

まずは、3年生からスタート!走る前に友達と握手を交わし互いに頑張ろうと想いを伝え合う姿がありました。そんな自然なワンシーンに心を動かされます。子どもって感動を与えてくれる宝物ですね。

自分の目標に向かって一心に頑張る3年生!仲間を応援する声にも力が入ります!!どんなに時間がかかっても一度も歩くこと無く、全員が1000mを走りきったことに全員で拍手を送り合いました。

次は、1年生。初めての持久走記録会にドキドキ!!応援を受けて「頑張るぞ」と決意を新たにしてスタート!!

競い合うことで頑張れた1年生。仲間の大切さを実感しましたね。来年は今年の自分を超えられえるように頑張ってね!!

最後は、2年生。昨年の自分を超えられるか?自分との戦い・・・2年目となると、ちょっと心に余裕が出てきますね。記念写真を撮ってからスタート!!

待機グループの子たちが200mトラック全体に広がって応援していました。どこを走っていても仲間の応援の声がすぐ近くに聞こえてくる支え合いの心が育っている2年生。苦しくなっても辛くなっても最後まで走りきれたのは、そういった関係性が高まっているからかもしれません。

自己ベストを更新を目標に必死な表情で走る子、みんなと頑張って走ることを楽しみ笑顔で走る子、先生の励ましの声にスピードアップする子、仲間に想いを届けるために精一杯の声を振り絞る子、どの表情もとても輝いていました。

喜びも悔しさもとっても大切な経験です。頑張ったからこその嬉しさ、頑張ったからこその悔しさです。大切なのは、『諦めず、投げ出さず、人のせいにせず、自分と向き合えたこと』です。また一回り成長しましたね。お疲れ様でした。

ご家庭で温かい言葉をかけ続けてくださった保護者の皆様、ありがとうございました。

子どもたちの夢が駅舎に! 完成式典に参加しました!!

本校では、高学年が総合的な学習の時間に「魅力ある町づくり」をテーマにした探究学習を長年継続しております。地元の多くの皆様のご理解とご尽力もあり、児童が考えた町づくりのアイディアが少しずつ形となっています。

昨年度のおもちゃのまち駅ラッピングエレベーターに続き、

このたび、おもちゃのまち駅が地元企業の協賛でキャラクターラッピングされました。

完成式典では、東武鉄道や町長のご挨拶に続き、おもちゃ団地協同組合理事長様からも温かい言葉をいただきました。

たくさんのご来賓の皆様のご挨拶に続き・・・

児童代表の挨拶です。

5年生の代表児童が堂々と挨拶

テープカットや駅舎見学、記念品の配付も行われ、参加者全員が笑顔に。

子どもたちの夢と地域の力が一つになった駅舎は、訪れる人々を笑顔で迎える新しいランドマークとなります。

4年車いすバスケットボール体験

5、6時間目に、総合の学習で福祉について学びました。前半は実際に車いすで生活をされている講師の方におこしいただき、福祉のことや、足が不自由な方の生活についてのお話を聞きました。福祉とは困っている人が暮らしやすくなることで、誰にでもあてはまることを聞くと、みんな納得してうなづいていました。

交通事故で下半身が不自由になり、車いすバスケット選手になった方のDVDを見ました。

みんな真剣に話を聞いています。

最後に、講師の方と握手をしてお別れをしました。

後半は車いすバスケットです。競技用の車いすを見て、興味がわきあがってきました。

車いすを操って、みんなでボールを追いかけます。

ルール説明を聞く態度が素晴らしい!

乗り心地はどうでしょうか。この車いすは1つあたり約30万円するそうです。

始まってすぐは恐る恐る乗っていた子どもも、慣れてくると声を出して指示を出したり、器用にターンをしてボールを追いかけたりしていました。

ナイスシュート!!!

普段の生活ではなかなかできない貴重な経験をさせていただきました。壬生町社会福祉協議会の皆様、講師の皆様、本当にありがとうございました。

【お知らせ】メッセージと行事予定(暫定版)を掲載

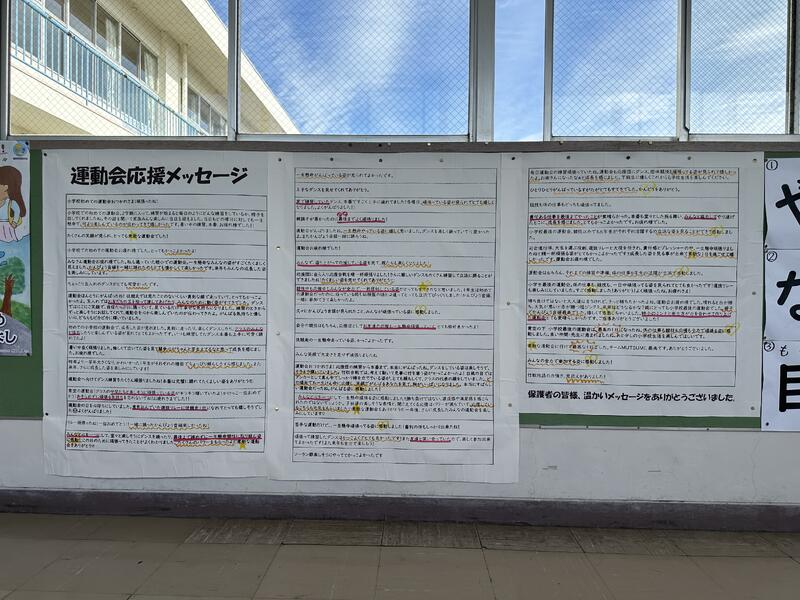

運動会後に保護者の皆様からいただいた「応援メッセージ」を2F通路に貼らせていただいておりました。また、子どもたちから感謝のメッセージを1階西階段に掲示しておりました。オープンスクールの際にご覧いただけなかった方のために、「各種たより」→「6応援メッセージ」→2025運動会「保護者へのメッセージ」を掲載いたしましたので、是非ご一読ください。

また、オープンスクールを終えての保護者の皆様からの「応援メッセージ」を2F通路に貼らせていただいております。持久走に向けての励ましの言葉もありがとうございました。

こちらも「各種たより」→「6応援メッセージ」→「20251107持久走チャレンジ(オープンスクール)『応援メッセージ』」また「20251107オープンスクール『応援メッセージ』」

として掲載しましたので、想いを共有していただけたらと思います。

「メニュー」→「年間行事予定」→「【行事予定表】令和8年度(20251120現在暫定版)」をアップいたしました。来年度の計画を立てる際のご参考にしていただけたらと思います。どうぞ宜しくお願いいたします。

創立50周年記念プレイベントを実施しました!

本校は令和8年度に創立50周年を迎えます

それに先立ち、子供たちの夢と創造力を育み、記念すべき節目を心に残る形で共有することを目的としたプレイベントを実施しました。

児童一人ひとりが、未来の自分や夢、学校での思い出などを自由に綴ったメッセージカードを作成しました。担任の先生の指導のもと、専用カードに思いを込めて書かれた言葉には、子供たちの豊かな感性と希望があふれていました。

今日は、そのメッセージカードとともにクラス写真を撮影しました。

この写真は、モザイクアートの一部として宇宙へ運ばれ、国際宇宙ステーションにて公開される予定です。

自分たちの姿が宇宙に届くという壮大なプロジェクトに、子供たちは目を輝かせていました。

【モザイクアートの宇宙公開予定】

完成したモザイクアートは、本校が創立50周年を迎える来年、5月から12月にかけて国際宇宙ステーションで公開される予定です。

宇宙に届けられる子供たちの笑顔とメッセージ。

どんなアートになるのか今から楽しみです

【3年生・学相】ふくべ細工

3年生は総合的な学習の時間に、壬生町の特産品について調べています。

14日「ふくべ洞」から2名の先生をお招きして、「ふくべ細工」に挑戦しました。

まずは、ふくべ細工について、お話を聞きます。

かんぴょうは、ユウガオの実の皮をむいて、実を薄くむいたものを乾燥させて作りますが、

ふくべ細工は、ユウガオの実を乾燥させた皮を使います。

まずは、それぞれ形の違うふくべを選び、チョークで下絵をかきます。

事前に調べて、百目鬼をかいていた3年生。迷うことなく下絵をかいていきました。

下絵がかけた子から、鼻や口、目の部分をドリルやのこぎりを使って穴をあけてもらいます。

下絵にかいた細かいところまで丁寧に切ってくださる様子に感激する子供たち。

穴をあけてもらいながら、絵の具を使って下絵に色を塗っていきます。

図工で絵の具の水の量を勉強していた子供たち。絵の具をチョコレートの硬さにして、薄い色から濃い色に塗っていきました。

完成した百目鬼は、ニスを塗ってもらいます。一つ一つ丁寧に縫ってくださる様子を食い入るように見守る子供たち。

全員の百目鬼の穴をあけ、ニスを塗る作業はとっても大変だったと思います。

おかげで、子供たちが大満足の「ふくべ細工」体験になりました。

ふくべ洞のみなさま、本当にありがとうございました。

5年生、車いすバスケットボールに挑戦!

5年生が車いすバスケットボールの学習を行いました。

普段の授業では味わえない特別な体験を通して、福祉への理解や人を思いやる気持ちについて考える時間となりました。

講話では、車いすバスケットボールの魅力や、障がいとともに生きる方々の思いや生活の様子についてお話を聞きました。子どもたちは、講師の方の言葉一つひとつに耳を澄ませながら、これまで気づかなかった視点に触れることができたようです。

講話では、車いすバスケットボールの魅力とともに、「ボランティア」についてのお話もありました。講師の方は、ボランティアとは“社会や他人のために行動すること”だと説明したうえで、「社会=自分たちのクラス」「他人=友達」と置き換えて考えてみるよう子どもたちに投げかけました。

すると、“すぐにできることがたくさんある”と気付き、子どもたちは大きくうなずきながら話を聞いていました。

体育館では、競技用車いすを使った実技体験を行いました。最初は思うように動けず苦労する姿も見られましたが、徐々に操作に慣れ、友達と声をかけ合いながら積極的に車椅子バスケットボールに挑戦する姿が広がっていきました。実際に動かしてみたからこそわかる難しさやおもしろさに、子どもたちの表情もどんどん明るくなっていきました。

今回の学習を通して、子どもたちはスポーツの楽しさに加えて、“相手の気持ちに寄り添うこと”の大切さにも触れることができました。実際に講師の方からお話を伺ったからこそ得られた気づきが、今後の学校生活や友達との関わりの中で自然と生きてくることを期待しています。

6年【算数】比の活用

11月13日(木)壬生町教育委員会の先生方にお越しいただき、算数の授業を参観していただきました。

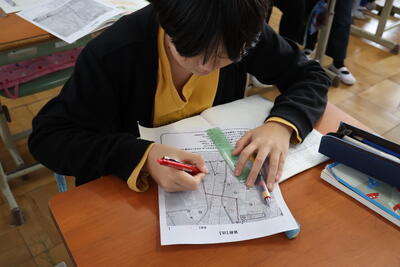

今日のお題は、「中学校までの道のり」を算出することに挑戦!!

与えられたのは、地図とコストコまでの実測450mのみ。さて、できるかな?

とりあえず、地図上の道のりを図ってみる・・・コストコまでは4㎝、中学校までは20㎝、ということは?

ひとりで難しかったら、友達と知恵を出し合って解決!

グループで確認!!あれ?式が違う?なんで?同じ比例式にしたのに・・・。

どちらの比例式を使っても中学校までの道のりは一緒になった・・・どちらでもいいんだね。

大切なのは、学習したことをもとに日常生活の課題を解決することができる力です。地図の中から必要な情報を抜き出し、比の考え方をもとに比例式を立てて数学の舞台にのせること。そして、数学の舞台で解決されたことから2250m?う~ん校庭のトラック11周くらい?走れそうだな?なんて日常に戻す。このサイクルがぐるぐる回ることで、数学の見方・考え方が働くようになります。

算数が教室の中だけに閉じることなく、日常の事象に深く関わり、その考え方が私たちの生活に生かされていることを実感しながら成長してほしいと思います。

ご指導いただきました壬生町教育委員会の先生方、大変お世話になりました。ありがとうございました。

6年【英語】Where do you want to go?

11月12日(水)栃木県教育委員会義務教育課の先生にお越しいただき、英語の授業を参観していただきました。

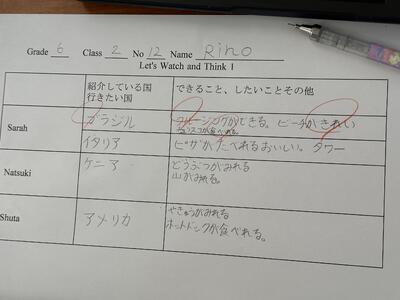

「Where do you want to go?」の問いにどのようにコミュニケーションを広げていけるか・・・。自分の想いを伝えられるかな?最終的にはもちろん英語で!!

ペアで確認!児童が「とにかくたのしみたい」と言うと、先生から「I want to enjoy.」と言い方を教えてもらって、リピート。この自由に考えを表現できる安心感が大切なんですね。その後も日本語を英語にしてもらってリピート。

「I want to go to U.S.A. I want to see Mr.Trump.」などなど・・・。

次は、デジタル教科書をリスニングして、誰がどこに行きたいか・そこでどんなことができるかを日本語でメモしていきます。イヤホンを付けて自分のタイミングで再生しながらできるのがタブレットの良さ。聞き取れた単語をメモする子、文章で聞き取ることができている子といますが、これを積み重ねることでそれぞれのステップで少しづつリスニング力が付いていくのだと感じました。

どのくらい正確に聞き取れたのか、みんなで確認!

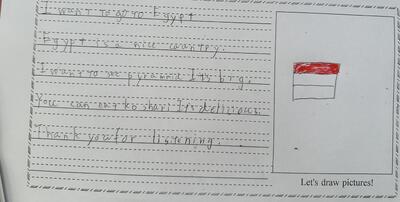

最後は、自分の行きたいところやどんなことをしたいかを、英語で書くことにチャレンジ!分からない単語はテキストから探したり、索引から探したりしながら、思い思いの文章を書いていました。「何とか表現したい」という意欲がひしひしと伝わってきました。

外国語科で大切なのは「外国語で表現し伝え合うため,外国語やその背景にある文化を,社会や世界,他者との関わりに着目して捉え,コミュニケーションを行う目的や場面,状況等に応じて,情報を整理しながら考えなどを形成し,再構築すること」です。

この時間は、ツアーコンダクターのように「海外の行ってみたいところの推しを伝えることを目的として、自分の想いの表現をさらに広げる」授業でした。授業の最初には日本語で話していたことも、最後のワークシートにはしっかりと英語で記入し、さらにその国の良さを追記していました。すごいぞ6年生!!次回の発表が楽しみです。

今後も子どもたちの個別最適な学びの授業を模索していきたいと思います。デジタル教科書の有効的な使い方等のご指導をいただきました栃木県教育委員会・壬生町教育委員会の先生方、ありがとうございました。